精读堂|赵卫峰:谈论海子,其实是对一种诗歌精神的回望和致敬

“从明天起,做一个幸福的人/喂马、劈柴,周游世界/从明天起,关心粮食和蔬菜/我有一所房子,面朝大海,春暖花开……”

在中国,几乎所有的文学爱好者都对这首诗耳熟能详,而每年的春天,也都会以各种各样的方式纪念诗人海子。那么,我们为什么阅读和谈论海子?该如何看待他的诗歌呢?

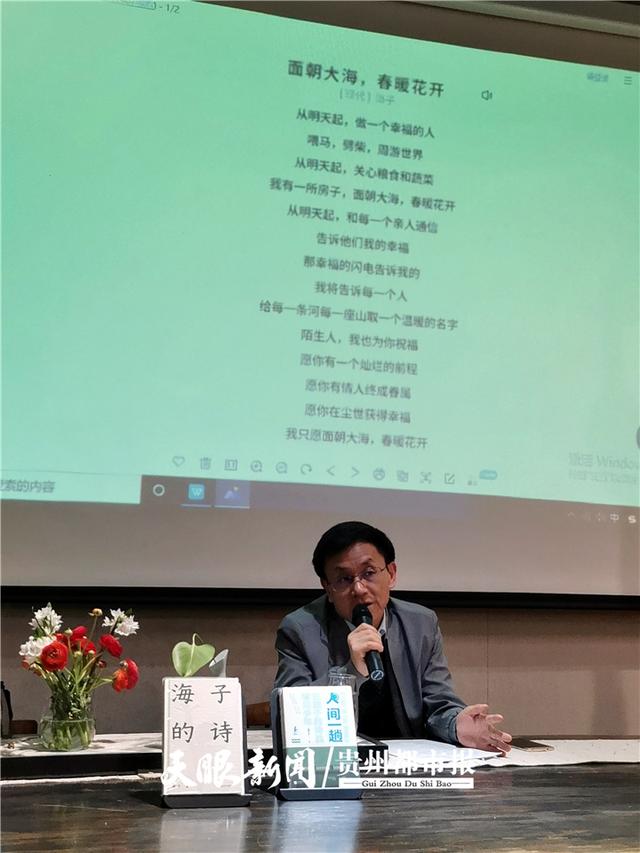

主讲人赵卫峰

3月27日,由贵州省作协、省文学院主办,贵州都市报等单位联合承办的“精读堂”新年后第一期举行,邀请到诗人、诗评家赵卫峰,以《梦在光芒与幽暗的交界——海子诗歌谈片》为题,分享个人对海子诗歌的相关见解。

《面朝大海,春暖花开》不是最完好的代表作

“32年前的昨天,海子去世。至今,海子仍然是中国诗界绕不过去的路碑,一个拥有数代粉丝和关注者的焦点诗人。”讲座开始,赵卫峰便道出诗人海子的巨大影响,以及由此留下的巨大探讨空间:研究文章数量众多,但随着认知、写作经验、时代环境的变化等,其看法也有所不同,肯定中不乏批评,而批评又引起反批评。

对于《面朝大海,春暖花开》一诗,赵卫峰也认为确实不算海子最完好的代表作。他说,现在回看这首诗,仿佛如光芒与幽暗交界处喜忧参半的梦,其中的矛盾感明显。一方面,诗人想要自我觉醒,仿佛来自“闪电”般的顿悟,一方面又想把幸福想象落实到俗世——“喂马、劈柴、周游、关心粮食和蔬菜”。但同时,他又惯性地回升到非尘世状态,只想“面朝大海,春暖花开”。

“现在看,海子的很多短诗都有些类似的倾向,即他对现实世界、现时环境即便不那么认同,但也不会很强烈地去呈现反抗、怀疑,他宁愿适度规避,宁愿尝试着‘以梦为马’、以语言为车船,去自我寻找平衡的方向与目标,以达和谐。”赵卫峰说,从这点看,海子是一个很善良的人,他对世界即使有意见,也不会愤青般咬牙切齿,而是更像是文青,其内核是善。

在他看来,这样的矛盾感,似乎也妨碍了海子成为“大诗人”的可能。他在路上张望,浮想连连,梦游一般,但动不动就会想要后退,有点像成长中的小小孩,对外界好奇又倚墙扶壁,小心翼翼。

“小心翼翼也相当于敏感。其实,凡人都敏感,文学人、诗人更是,但对什么敏感,为什么敏感,敏感后又如何?海子是太敏感,敏感得脆弱,敏感得随时随地。这让他的诗,感觉就像一片很薄的石片而不是石头,或像易碎的瓷器。”赵卫峰说。

阅读海子应是回忆,而非反复模仿

类似地,赵卫峰也认为海子入选多个选本的《明天醒来我会在哪一只鞋子里》一诗不是最好的,反而《黑夜的献诗——献给之黑夜的女儿》才是佳作。诗中,丰收后荒凉的大地太黑暗、太幽暗、太孤独、太寂寞,太让人想到陈子昂的念天地悠悠,独怆然涕下。

“大众的看法、专业的鉴赏、诗人们的理解显然不能达成一致,阅读海子时最直接了当的方式,就是先忠于自己的感受。”赵卫峰解释,这就有点像遥望远山,看山是山,或看山不是山,都是自然的,因为视力不同,心情不同,年龄不同,所见就会有区别。不可否认的是,海子诗歌引发众多不同角度和程度的看法,这本身是有积极意义的,至少让诗歌或诗歌中某些部分受到持续关注。

“或者说,海子诗歌的另一种意义,就是在让中国当代诗歌持续受到关注的同时,其具体文本应该只是一种参考,更不能成为反复模仿的对象。”赵卫峰解释,海子诗歌的作用应该是基础性的,而不是目标性的。客观而言,诗歌的“海子时代”是一种阶段性诗歌现象,我们阅读它、谈论它,是回忆一个或一种诗人,汲取诗歌精神的营养,而并非要反复学习模仿其诗歌的形式、内容和表达方法。

令赵卫峰颇感遗憾的是,海子的诗没有,或者还没来得及关注现实、介入现实。他说,1980年代中后期,中国环境已然变化多端,海子也生活工作在一线城市和中心城市的北京,但诗里几乎没有呈现城市文化景象、工商文化迹象,或者说并不关心,又或暂不能分心?诗人的梦和诗歌,整体看来确实立足于一个渐行渐远的农业文明环境,以及由阅读而来的他所理解的知识帝国。这既是局限,但这样的局限反而成就了其诗歌。

让中国诗人重新正视情感这个问题

那么多的人喜欢海子的诗歌,那到底好在哪里呢?在赵卫峰看来,海子的优势与特色其实还是情感与技术方面,如果说海子是数十年来中国最优秀的抒情诗人,并不为过。他补充说,如果单纯将一位诗人定性于抒情诗人,仿佛有点掉价,仿佛显得不高深高级不那么玄乎,这可能与中国人习惯性的内向内敛内在性格和知识崇拜心理有关,而并非情感不重要。

“海子诗歌的意义,就是让中国诗人重新正视情感这个问题,或说个人性情感表达。”赵卫峰以《打钟》《亚洲铜》两诗为例说,笼统而言,如果朦胧诗的情感是某种“大而空”,海子的个人质地更明显的情感表达,相对而言就有了变化或矫正,更集中、更虔诚、更有效。从这看,海子也是个真实的人,忠于情感,且不羞于表达情感。

同时,赵卫峰还谈到了海子诗歌创作的另一个方面,即史诗或长诗写作。他说,这其实是海子作为知识分子的更上层楼的梦想与诗学追求,正如其太阳主题系列的多部长诗,在努力靠近高远的“光芒”这一“虚无”世界的同时,又不得不努力平衡年轻身心自带的情意、情绪、情感本能,必须解决好情与理冲突、情与思的矛盾。结果,正如有学者客观指出的,海子“集大成”式的史诗尝试相对而言是失败的,最终,总量约300首的抒情短诗成了其写作的成就体现。

“如今看,海子的诗歌仍然是有感召力、说服力,感染力和共情度的。换言之,海子是特定历史时期无与伦比的抒情诗人,20世纪后期中国新诗潮的独特的代表人物,反过来,传统抒情诗也因之而焕然一新,获得更新的可能。这,也是我们今天谈论海子诗歌的意义之一,他把抒情诗推到了一个极致层面,就这点看,他的创造性当之无愧是中国诗歌史上的真正重要的人物。”赵卫峰说。

谈论海子,其实是对一种诗歌精神的回望和致敬

对于今天何以还要阅读和谈论海子,赵卫峰也给出了自己的理由。他说,海子虽然已经离去,但诗歌仍倔强地存在。在海子的诗歌里,仍然有很多很多的诗人与读者能在他诗中找到同感,能看到一些光芒,以及幽暗的影子。从这点说,海子诗歌如今仍然是鲜活的。

其次,正如也已去世的评论家陈超所说:在当下平面化的诗歌写作成为诗坛主导潮流时,海子对精神问题专注的探询,具有某一角度的启示意义。他诗歌仍然是诗歌文化关于真与善,关于情感等方面的参照坐标。

再次,如果诗歌是一种梦想,今天的诗歌越来越普遍地浅显、简单、单调,欠缺思考、独立精神和真情实感。当代诗歌大部分已经渐趋实用化、工艺化,越来越不像精神界的善意的真实的礼物,而更似虚荣伪劣的商品。如此,也就更需要海子的存在。

“今天还在谈论海子,其实是对一种诗人、对一种诗歌精神的回望和致敬。哪怕它只是一种神话只是西西弗斯或与风车对抗的传说,哪怕它只是梦。只要有梦,就有可能。其实,今天我们谈论海子,也表明,我们至少是有梦的。”赵卫峰说。(文/贵州日报天眼新闻记者 赵毫)