记录三个家庭的困境与成长 《我不是笨小孩》为阅读障碍儿童呐喊

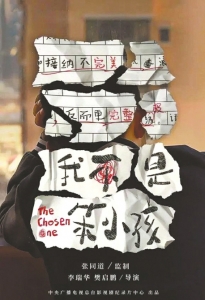

《我不是笨小孩》海报。

作业本格子中那歪歪扭扭的汉字,不时出现的几个代表不会写的圆圈,镜头前,当已经是小学五年级学生的校校,在母亲焦灼而无奈的目光下,依旧写不出简单的词语时,这个小男孩的脸上布满了挫败的阴云。

阅读障碍,这个在大众看来陌生的字眼背后,是校校家庭数年的挣扎与痛苦。若按照保守数字5%-10%估算,我国有数以千万计的儿童面临阅读障碍的困扰。而在纪录片《我不是笨小孩》播出之前,这个庞大的群体,鲜少被人们所知。

这样的境况,不仅让屏幕前的观众感到惊讶,也在三年前,深深刺痛了导演李瑞华、樊启鹏的内心,迫使他们拿起了手中的摄影机。在三年的时间长跑中,主创团队记录下三个阅读障碍孩子的困境,记录下他们家庭的疲惫与抗争,于是有了纪录片《我不是笨小孩》的诞生。

“我们想要发出一声呐喊,希望让更多人看见阅读障碍,重新认识我们的孩子,接受孩子的差异性,敬畏生命。”在接受封面新闻记者采访时,导演李瑞华、樊启鹏这样说。

关注被忽略、被遮蔽的人群

这原本是3个家长口中“别人家的孩子”:聪明伶俐又善于与人沟通的校校、自我要求很高的群晓、努力且认真的若汐。他们原本过着与同龄小孩无差别的生活,也与其他幸福美满的家庭无异。但随着步入学校开始读书认字,孩子们及其家庭,迎来了人生的“至暗时刻”。

问题最初出现在识字上。无论看多少遍,写多少遍,他们依然记不住,读不出,更写不对。镜头前,随着一遍又一遍的重复教学,家长们的耐心被消磨殆尽,急得情绪失控,但孩子们依旧只能在作业本的字格中画上一个圆圈,或写出一个错字。

而因为识字困难,导致了一系列的后续问题:语文成绩很差;因为读不懂题,数学成绩不好;因为记不住字母的顺序,英语成绩也上不来……“上学一考试,人家全是双百双百,他65!”画面中,校校的妈妈带着些许激动的情绪说。

阅读障碍,是学习障碍的一种,发生率约为5%~10%,特指儿童拥有正常的智力、平等的受教育机会和正常的学习动机,却不能在学龄阶段顺利地习得阅读技能。而如此庞大的群体,却没有引起社会广泛关注。

导演李瑞华、樊启鹏。

导演李瑞华、樊启鹏第一次听到阅读障碍这个概念,还是在三年前。因为北京师范大学心理学部的李虹老师和舒华老师,两位导演第一次知道阅读障碍。“拿片中的女孩若汐来说,因为她成绩差,老师把她叫上讲台,说‘你不肯好好学,就把你开除了得了’。结果若汐回到家就开始发烧,再也不敢去学校了。得知了这些令人震惊的故事后,我们决定拿起手中的摄影机。”回忆起纪录片的“起点”,李瑞华不得不说起孩子们酸涩的过往。

而这一拍,就是三年的时间。巨大的素材量,漫长的人物成长线,3位孩子家庭背后所付出的努力,社会、学校等不同环境对于孩子的影响……摆在两位导演面前的,是繁复的工作,和一次又一次的“推翻重来”。

而更为重要的是,如何向大众展示阅读障碍孩子们眼中的文字,让观众理解他们的处境。片中,团队采用了一段动画,演绎了被阅读障碍问题困扰人群眼中“跳动”的字,让观众更直观地触达了他们的世界。

“我们在做这个选题的时候,最大的目的就是传播。”两位导演在纪录片领域浸淫多年,也有丰富的纪录片制作经验。“当然,我们也可以将这个片子做成个人独立纪录片,去参加各大电影节。但这不是我们想做的。”樊启鹏说,从最 开始诧异阅读障碍人群不被人们知晓,再到《我不是笨小孩》登陆央视纪录片频道,他们的诉求都是“从一而终”的——关注这些被忽略、被遮蔽的人群,洗刷公众对他们的误解,发出一声“他们不是笨小孩”的呐喊。

现实比镜头呈现的更为痛心

“纪录片的拍摄是有选择的,一开始我们就觉得,为阅读障碍孩子托底的,最重要的是家庭。”李瑞华说。在一共三集、每集不到50分钟的篇幅中,要讲述3个孩子不同的处境,更要从家庭、学校、社会等不同的角度展现孩子的生存现状,就意味着要进行取舍。于是,作为孩子们的第一任老师,父母是家庭教育阵地的重要守护者,也是为孩子“托底”的人。

校校和妈妈。

在镜头中,三个家庭是勇敢而正面的。校校的妈妈虽然脾气火爆,说自己做不到“温柔”,却想尽办法弥补校校的短板,一遍遍不厌其烦地辅导孩子的功课;群晓妈妈带着对自己要求极高的群晓四处奔波游学,当他因为与优秀同学的差异急得直哭时,家长反过来安慰,希望他“放松”;成绩长期不理想的若汐,从来没有得到过一张奖状,知晓孩子努力的父母为其自制了一张奖状……片中展露出的家庭,有着“兵来将挡、水来土掩”的乐观积极,也从未怨天尤人,或将孩子放任自流。

同时,李瑞华与樊启鹏对家庭呈现出的“悲情”是克制而点到即止的。在第二集中,片中隐晦地提到了群晓在一所学校受到来自同学的欺辱,于是母亲带着群晓远赴山西求学,甚至为他改了名字,希望他有一个新的开始。

而在镜头之外,3个孩子都或多或少承受着社会的误解、来自同龄人的指点,甚至有学校老师的苛责。“还有若汐,她那么努力,每天6点起床早读,一年365天都是如此。但最后,只换来了46分的成绩。我在她家里拍的时候,她的妈妈就在办公室里偷偷哭。甚至班里同学的嘲笑,给小朋友起外号,都是孩子们默默承受的。”但这些,都没有大量呈现在片中。就如李瑞华所说,现实远比镜头中呈现的更为痛心。

“只去呈现悲情,不是我们愿意去做的。我们想做阳光、温暖的,给人带来希望的力量。同时,家长拥有着强大的能量,虽然他们所经历的困难,都是常人难以想象的,但家长们呈现出坚韧的力量,压过了悲情。”樊启鹏说。

值得一提的是,主创团队为《我不是笨小孩》所选择的英文译名,是“The Chosen One”,意为“天之骄子”。在两位导演看来,这些孩子都是独特的生命,每个生命都有差异,他们只是恰好呈现为读写困难而已。又正如片名所想要表达的意义,他们都不是“笨小孩”。

“国人对阅读障碍的研究和认知实在太少了。目前国内并无针对阅读障碍的全国统一的诊断标准和权威的诊断机构,特殊教育系统也不覆盖他们,导致这些孩子缺乏来自教育系统和医学系统的支持。”樊启鹏遗憾地说,如何让更多的阳光照到这些“隐秘的角落”,仍是一段“道阻且艰”的漫漫长路。

对话:家长呈现出的坚韧压过了悲情

封面新闻:一个人成长的环境复杂,特别对于有阅读障碍的孩子来说更为困难,片中也能感受到团队想从家庭、学校、社会等不同的角度展现孩子的生存环境。这方面的呈现,是如何考量的呢?

李瑞华:拍摄是有选择的,一 开始我们觉得,托底的最重要的是家庭。除此之外,社会和学校需要对孩子的成长进行干预。虽然对家庭的表现是重点,但对孩子最大的误解来源于社会。我们重点展示了群晓的学校,因为这个学校是很给力的,还有校校的班主任也给予了很大的支持。但现实中更多的孩子,在应试教育下是默默被忽略掉的。正因如此,我们希望片子被更多的人知道,被学校的老师们知道。

樊启鹏:群晓的学校给我们的支持特别大,摄影机进去拍比较方便。我们希望通过传播,社会和学校能给阅读障碍儿童提供更多支持。很多人长大了甚至老了都不知道自己有这个问题。或者,很多孩子都是靠家庭在苦苦支撑着。

封面新闻:能够发现,片中展现出来的三个家庭,都是非常积极且正面的,片子没有放出过多悲情、冲突的画面,这是刻意为之吗?

李瑞华:其实我们这三集有一个递进的关系,第三集呈现了更多揪心的场景。第一集比较轻松,是苦中作乐、随时解构自己的校校。而群晓那集,是在呈现跟自己的缺陷的对抗。而第三集出现的若汐是一棵非常坚韧的小草,她付出了非常多,却在学习成绩上收获寥寥。片中的这种“悲情”,避开是不可能的,情绪也是逐步向上的。

樊启鹏:这是出于两方面的原因。首先,家长具有强大的能量,虽然他们所经历的困难是常人难以想象的,但他们所呈现出的坚韧,压过了悲情。其实这种题材,很容易做成苦情,但拍摄对象在困境中呈现了不起的人格力量,本身跟悲情的东西形成了对抗。

只去呈现悲情,不是我们愿意去做的。我们想做阳光、温暖的,给人带来希望的力量,每一集里的孩子都有成长。

(文/封面新闻记者李雨心)