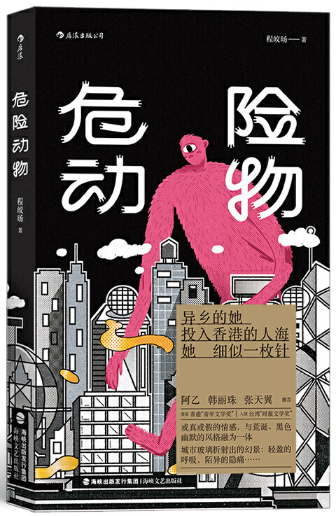

《危险动物》

《危险动物》

作者:程皎旸

出版社:海峡文艺出版社

出版时间:2020年12月

ISBN:9787555024972

定价:45.00元

乌鸦在港岛线起飞

“啊——”

就在刚才,香港时间18:43,我仿佛听到一丝乌鸦叫。

我之所以认定那是乌鸦叫,是因为我曾在泰国听过。那是在曼谷,去往大皇宫的路上,烈日底下,我望见寺庙塔尖在澄蓝色空中闪着金光。与我同行的陌生旅游团不顾导游催促,纷纷举起手机拍照留念,一行人散落在未有车驶来的沥青马路上,像是被风吹乱在河上的舟。就在这时,一片黑叶从他们头顶叫唤着飞过:“啊——啊——”哎呀,怎么有乌鸦!一中年女子哀号一声,连忙收起手机,小跑离开,其他人见状也仿佛遭了诅咒,跟着她一道逃。但乌鸦仍在高空盘旋,越叫越起劲,像恶童的坏笑,一声烈过一声——刚才那声音,就和我在泰国听到的,如出一辙。

按理说,香港地铁里不会有乌鸦,哪怕是地面、高空,我都曾不见乌鸦飞翔——毕竟这里是香港。我猜一定是人在学它,那声音不远,就混在等车的队伍中,与我仅隔了几个人头。声音急促但高昂,甚至盖过了地铁管理员高声喊的“请不要拥挤——请先下后上——”。我相信其他人都听到了,但无人回头张望。我左边的短发女人领着四个刚刚齐膝的孩子,低着头,双唇飞速扑闪着港式英文,教他们有序等车——女人没有露出丝毫被乌鸦叫打断的神情,就连孩子也依然机械地重复不成章的英文;而我右边的光头男人持续呼出潮湿的气息,我瞥了一眼就被那插入鼻孔的透明管子吓得不敢再望,他的呼吸频率也不曾因鸟叫而有所更改。我也只好垂下好奇的脑袋,将眼神再次深埋到手机屏幕——毕竟,在目不斜视的香港,轻易向他人投去好奇的目光,会被视为无礼或没见识。

我其实很少在傍晚乘搭港岛线,因为我时常加班至深夜。能赶上高峰,说明我占了公司的便宜,哪怕被挤成纸片,也值得庆祝。我高兴地顺着人流,从几乎垂直的手扶电梯上滚滚而下,再在管理员的指挥下,有序地进入一条等车队伍,哪怕它已经长得要刺到对面的站台,大多人都保持着应有的礼貌、友好,像被硬塞到同一张棋谱里的N盒国际象棋子,虽然挤得我前胸贴你后背,但依然立得端正,各有尊严。

扶手电梯不断涌来新的棋子,我看高空悬着的指示牌显示,下一趟列车还有两分钟就到达——“啊——”乌鸦声再次响起。这回更高昂,像被一指戳在键盘不肯撒手的音符,持续起码五秒,直到头顶广播响起曾志伟的公鸭嗓,“欢迎大家乘坐香港地铁!由于现在是繁忙时段,请大家少安毋躁,列车马上就到啦”,这啼声才骤然终止,仿佛乌鸦嘴巴被强行合上。

人群开始骚动,因为远方驶来的又是一辆不载人的空车。右边的男人小声咒骂:“仆你个街啊,死港铁,搞什么鬼……”前方的手纷纷举高,手机屏幕显示人流泛滥的月台。左边的妈妈却仍在耐心地重复着“请保持安静——请保持礼貌——”这样的英文词组。我趁乱拧头,想寻出一个看似会发出乌鸦叫的嫌疑犯来,但毫无线索,身后的每张脸都充斥着类似的焦躁或麻木,看不出谁有学乌鸦叫的本事或心情。

难道真有乌鸦飞了进来?不,不会的。港铁制度森严,之前背着大提琴的学生都会被赶出月台,那乌鸦到了地铁,一定逃不出管理员的手掌心,他们会客气地请它出去,毕竟它自带啄伤人的武器——我愈发确定自己的判断无误,一定是人在学乌鸦叫。可乌鸦绝非讨喜的动物,谁会有这样的爱好,还模仿得惟妙惟肖,并敢在地铁月台高歌呢?这在香港不是常见的事,除非……

除非他是个疯子吧。

这个猜测并非空穴来风。我经常在港岛线遇到疯子,尤其是鱼龙混杂的中环站。例如,戴着耳机大声念诗的古装男子;拎着LV手袋、穿着睡袍、举着座机话筒倾谈一个亿生意的胖女人;穿着红色圣诞老人装,四处问人“你有什么愿望吗?我来帮你实现”的侏儒;西装革履却挥舞手臂、对着空气高声骂街的印度人。当然,我不确定他们是装疯卖傻,博得关注,还是真的精神出了毛病,我只是一个比常人多了一点好奇心的人,但不是精神科医生。

“叮——咚——”

这一次,载客的列车终于来了。那是一幢被水平放置、装满人类的楼,顺着轨道在暗黑中穿梭,享受片刻的光明与喘息。安全玻璃门尚未开启,车里被挤到门口的人警惕地望向车外,车外的人则像临开战的士兵,早已养精蓄锐、各就各位、迫不及待。管理员像裁判一般站在双方中间,举起小圆牌,负责地高呼,“请小心月台空隙,请先下后上”等。我身旁的那个妈妈也连忙指挥,“我牵着小妹,小弟跟我身后,大哥和二哥要保护小弟”。

“请先下后上——请小心月台空隙——请先下后上——”在广播与管理员的双重提示下,车下的士兵耐下性子,等车里的人鱼贯而出。好在这是换乘站,车厢里的人几乎全部下空,车下的人松了口气,卸下焦虑,恢复以往的礼貌与友好,逐一踩进去,再次填满空荡的楼。

我在门边的扶手旁站着,身边围了一圈陌生人,他们仿佛被冷气吹低头的向日葵,盯着恒久发亮的手机屏幕。唯有一个女孩在人群中仰头看天。她背对我而立,脖子长,肩宽,裹了一件深蓝色的布制披肩,但肩胛骨那里鼓出来一块,可能是背着包呢。她身旁也站着个女人,看面相不过四十出头,和她差不多高,侧脸蜡黄,嘴唇干燥、起了皮,毛糙的头发被随意盘在脑后,虽然面带温和笑容,但一只手一直紧紧抓住女孩的肩,怕她跑了似的。女人身后还挨着个男人,比她高出一个头,看样子不过四十岁左右,但自来卷的头发几乎全白了,戴着金丝边眼镜,也是不声不息地望向那女孩。从他们的注视中,我看出来他们是女孩的父母,这连成一线的三个人,就是穿着朴素的一家人,没什么奇特。唯一值得我好奇的,就是那女孩的声音。我能听到她仿佛在对着车厢顶说话,却又完全听不清她在说什么。也许是个有语言障碍的孩子,我这样想。就在我眯起眼,打算打个盹时,一声哀号响起——“啊——”,又是那乌鸦叫!哦不,准确来说,是我眼前这女孩,正在学乌鸦叫!

这一次,她身旁的人都条件反射似的拧过头,毕竟大家相互挤着,才隔了几厘米。

“啊——啊——”她继续叫着,头来回晃动,我看不到她的表情,我猜可能是面部狰狞。

她身旁的女人连忙用双手捂住她的嘴巴,男人伸开双臂,将眼前的两人紧紧搂住,好固定住焦躁的女孩。女孩没了声响,但不断地踮起脚,想要跳高。那对男女也不急,依然满脸温和地控制住她,仿佛这一切都司空见惯。

乘客很快失去好奇,又逐一沉浸在自己的世界里,倒是我,总是无法将余光从那女孩身上移走。我在想,她到底是怎么了呢?她的叫声又为何那么像乌鸦呢?而她不断抽动的身体,看上去像是焦躁不安,她会不会患了什么疾病呢?

虽然我经常在港岛线碰到疯子,但很少碰到这样的问题少年,倒是在经过众多公屋的观塘线,碰见过一些唐氏综合征儿童。印象深刻的是上个星期三,我在观塘站上车,对面坐了一排四兄弟,长得几乎一模一样,皮肤苍白,脑门宽又瘪,小圆眼睛,眼角向上挑,鼻孔略微朝天翻,嘴唇厚,下巴上爆满暗疮。但又与我印象中的不同,他们小小年纪,已经人手一部iPhone,用短粗的手指在屏幕上画来画去,咧着嘴,短着舌头说笑,声音高亢,结结巴巴,听起来有些吵。我一直以为他们是搭伴出来玩,直到最右边那男孩拍了拍他身旁的女人,我才知道,那是他们的妈妈。妈妈和男孩对话时,几乎连头也没回,依旧死死盯着她的手机,自顾自地笑。男孩见妈妈没什么反应,就继续转向他的三个兄弟,颤抖着胳膊,举起手机,脸部肌肉抽动了几下,只听“咔嚓——”一声,他开心地笑了——原来是在玩自拍。

就那样,我看着那四兄弟互相玩了一路的自拍,毫无逻辑地蹦着单词,而他们的妈妈仿佛早就听惯了儿子的吵闹,安静地坐在一边,享受自己的快乐。

“哎呀——”

眼前那女人忽然叫了一声,举起手来,仿佛是被女孩咬了一口,向后一踉跄,踩到了紧紧挨着她的男人。男人也忍不住稍稍松开了胳膊,女孩随即就从他们的束缚中挣脱。只见深蓝披肩脱落,一对黑色的羽翼露了出来!它们不知被谁折叠,羽毛耷拉着,毫无光泽,一条包装礼品时常见的塑料绳将它们捆绑住,就像捆猪蹄那样。

这一下,乘客真的被吓坏了,再也不管什么礼节与友好,尽可能地向周围散去。可车厢拥挤,能活动的空间不多,很快就有人被推、被踩,哎呀呀的叹声响成一片。

女人连忙拾起披肩,将女孩紧紧裹住。这一次,她终于没了温和笑容,皱起眉头。男人稍显不安,但总体还算镇定,挥起手对人群说,别害怕,别害怕……我女儿不伤人,不伤人……

我看到不远处有人偷偷举起手机,想要拍下这幕,我故意闪过去,挡住了那人的视野,但不知道其他角落还有没有镜头射过来。

“我都跟你讲了,让你不要带她坐地铁,你不信……”女人一边搂住女儿,一边拧过头低声埋怨着。

“没事,没事,马上就到,马上……”男人再次揽住她们,保持微笑。

这时候女儿做了一个动作,让我呆住:她望向女人,露出淡淡的笑容,握住了女人的手,再拉过男人的手,三只手叠在一起,她低下头轻轻吻了一下,就像鸟儿啄米那般。就在男女皆露出欣慰笑容,放松警惕时,她猛地甩开他们,揭下身上的披肩,拧成一条,握在手中,像挥鞭子一般抽动着,同时奋力向上跳,嘴里发出乌鸦般的叫声:啊——啊——啊——

“叮咚——叮咚——”

光明的月台景象逐渐驶入窗外,车逐渐停了。

人们纷纷赶着下车,腾出一条道路,女孩抽着她的布鞭子,像赶着一匹隐形的马,跳跃着出去。我本想跟着去,但转念一想,还是不要给这家人带来陌生的干扰。站台人潮汹涌,我完全听不到她的乌鸦叫了。从我这里望去,无声的她,看起来像一个跳着秧歌舞的黑羽翼天使。

人们又纷纷上了车,恢复原有的姿态。我看到男女将她领到角落,一个不轻易被路人看到的地方,男人按住她的肩膀,女人解开绑住她翅膀的绳子,随即绑到她的右手上,下一秒,男人松开了手,她噌地一下,飞起来,头顶着天花板,黑色的翅膀在空中扑闪啊扑闪啊扑闪——

那一刻我又有点后悔,我刚才应该追出去,什么废话也无须说,只用温柔抚摸那纯黑、罕见却并未被善待的羽翼。

但我恐怕没有这个机会了——“叮咚——叮咚——”,车门关上,地铁飞速驶入全新的黑暗中去,我看不到那对翅膀了。