“作家的画,别致而已”

汪曾祺的字画,生前交往过的亲友、晚辈,很多人手里都有,见过的人就更多了。不过,很少人能集中地看到。汪曾祺生前也跟儿女提过,自己作品集出得挺多了,能不能也出一本画集,办一个画展呢?

在他去世三年后,由子女选编的《汪曾祺书画集》首次以“非卖品”形式面世,其后又有若干公开版本,但开画展的愿望迟迟未实现。1986年,汪曾祺的画参加过中国美术馆举办的“当代作家画展”,1994年他的书画参加了中国作协、中华文学基金会主办的“中国作家十人书画展”。但是,个人的画展,没有。

2020年,汪曾祺100周年诞辰,他去世也已23年。这一年有了好几个汪曾祺的书画展:高邮、杭州、贵阳……收官之作是中国现代文学馆举办的“汪曾祺百年书画展”,分为“时间·空间”“人间·味道”“独坐·雅集”“阳春·下里”四个单元。包含数十幅未刊于书册中的精品。从2020年12月23日至2021年2月28日,都可以去看。

一个想改行当画家的作家

汪曾祺本来是有可能成为一名职业画家的。

他从小就喜欢看他父亲画画。父亲汪菊生有专门的画室,为了用色准确,刷得“四白落地”。研色,磨墨,铺纸,抽烟,用指甲在纸上画定间架,画,题款,用印,再用按钉钉在壁上,抽着烟看半天。汪曾祺就在旁边,“我很用心地看了全过程,每一步都看得很有兴趣。”

1939年,19岁的汪曾祺辗转前往昆明考大学。他是奔着西南联大中文系去的,但也做了第二手准备,如果考不取联大,便转考当时也在昆明的国立艺专。

他到了四十岁后,还想过彻底改行,从头学画,“我始终认为用笔、墨、颜色来抒写胸怀,更为直接,也更快乐。”1987年,汪曾祺回忆起小时候为家中女性长辈穿各式各样的腊梅珠花,还发了一句牢骚:“我应该当一个工艺美术师的,写什么屁小说!”

大学毕业后,汪曾祺基本没有画过画。相比之下,他的字还稍有名气。北京市文联的同事邓友梅曾回忆,1950年代《说说唱唱》编辑部信封上的刊名就是汪曾祺手书的,“他挺爱干这件事。颜体、欧体、柳体,三种各写一张。楷书、行书各写一行,请全编辑部民主挑选。人们评头论足,叫好的人不少,但没人因此称他书法家。更没人求他的字。”

当了“右派”下放张家口期间,倒画了不少画,主要的“作品”是两套植物图谱、一套淡水彩的《中国马铃薯图谱》、一套钢笔画的《口蘑图谱》,均无存。但这段经历可能扩大了汪曾祺的“画域”,马铃薯自古无入文人画者,汪曾祺后来也画了。

汪曾祺重提画笔,据说是因为“运动”中,没完没了地写交代材料,实在烦人,交代间隙涂抹一气,可以少抒郁闷。他曾在半本书大的元书纸上画了一只长嘴大眼鸟,一脚蜷缩,白眼向天,题词曰“八大山人无此霸悍”。这张画没有保存下来,但女儿命名的“长嘴大眼鸟”成了汪曾祺画鸟的某种定式。

汪曾祺的画并不以技法胜。他的画呈现出的是一种与职业画家所不同的“野气”。汪曾祺的外孙女齐方是中国美术学院(其前身正是“国立艺专”)的学生,大一回到家后,看到姥爷的画作,冒出第一个念头便是:这怎么和老师讲的都不一样啊?

汪曾祺的自我评价是:“我的画作为一个作家的画,还看得过去,要跻身画家行列,是会令画师齿冷的。”“我的画其实没有什么看头,只是因为是作家的画,比较别致而已。”这就是一种提点:看他的画,要点在于“别致”。

汪曾祺所画多为花鸟画,偶有人物画,鲜有山水画——偶见几幅山水画,意趣亦如花鸟。在汪曾祺的画中,你看不到构造繁密的长卷,也鲜能看到高远雄壮的山河,更多的只是一花、一叶、一鸟而已,但只是这看似简单的小品,便可引人驻足半天。

汪曾祺对题材选择的标准,多是生活中的某一物象、画面触发了他的灵感,他便赶紧兴致勃勃地画下来。荸荠、莲藕、苦瓜、大葱等等在日常生活中随处可见的物品,都出现在了他的画纸上。看汪曾祺的画时,你不必像看某位大师的画一样去“仰视”,你只需要平视它,和汪曾祺一样去感受这些小物带给人的欢欣。

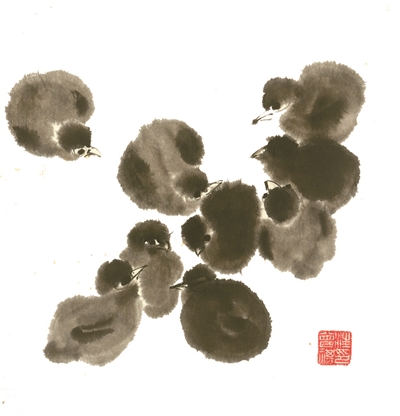

如此次百年书画展展出的《墨雏》,汪曾祺以墨色的深浅表现雏鸡不同的毛色,有纯色,有斑驳,八只雏鸡蜷聚一起,还有一只从远处伸颈来探,活泼可爱,令人心痒;再如《大葱鳜鱼图》,观者看见便会忍不住微笑:一般画家画鱼,多会画鱼在水中的穿游之态,有人还会配上交横的藻荇,而在汪曾祺的画中,一条鳜鱼却硬硬地躺在那里,旁边摆着的是辣椒(又红又小的螺丝椒,一看便知极辣)、大葱和大蒜——预示着马上准备下锅。

在汪曾祺的画作中,你总能看到一些不同于一般画家的东西,一种对生活的亲近,一缕令人难忘的烟火气,这也是汪曾祺所着意展现的。他曾半开玩笑地引齐白石所语“作画太似则为媚俗,不似则为欺世”,说自己想画得“似”,但功力不逮,算不算“欺世”?汪曾祺自己的解释是:“我的画往好里说是有逸气,无常法。”有无之间,是汪曾祺。

没有经过系统的、专业的美术训练,或许是汪曾祺内心的一个遗憾,却让他能够无拘无束地表达心中所想,以一个文学家的眼光进行绘画创作,形成有别于职业画家的独特风格。这种结果,或许可以用汪曾祺常引的一句俗语来概括:“旱香瓜——另一个味儿。”

“中国文人画是写意的”

汪曾祺的画,是典型的“文人画”。中国人常说“书画同源”“书画相通”,其实古代书与画的功能还不一样,写字是文人的基本功,大文人的书法几乎有可观处,画则不然,毕竟大文人兼大画家的例子,屈指可数。“书画相通”,放在“文人画”的语境里,才说得通。文人画讲究的是意趣,追求的正是“有逸气,无常法”,用汪曾祺的话说,“笔墨情趣”,“笔墨”本身是目的,物象是次要的——画得似与不似,并非文人画追求的首要目标,能否实现完美的自我表达,才是评价文人画的标准。

汪曾祺曾说,自己的文章与画是相通的。文章与画,于他而言,都是自我表达的工具。汪曾祺说自己小说的结构是“随便”,后来应林斤澜之邀,改成了“苦心经营的随便”——其实这是画蛇添足。他曾引托尔斯泰评契诃夫的话,说像契诃夫那样,“把文字随便地丢来丢去,就成了一篇小说”,正是现代小说的特点。

汪曾祺对待画作,态度亦近乎此。文人画嘛,重在写意,而“写意画要有随意性,不能过事经营,画得太理智。我作画,大体上有一点构思,便信笔涂抹,墨色浓淡,并非预想。画中国画的快乐也在此”。汪曾祺借用了陶弘景的诗句,评价自己的画作是“只可自怡悦,不堪持赠君”,自己画画,只是“偶尔喝了两杯酒,一时兴起,便裁出一张宣纸,随意画两笔”。

与职业画家不同,汪曾祺作画的主要动机是“自娱”。据家人回忆,汪曾祺几乎每次作画都要喝酒(如果没喝酒画出的画则必不满意),酒后任意挥洒,画稿铺满地板,无处下脚。汪曾祺在作画中享受的是一种灵感喷泻的快乐。他年轻时对这种快乐有过很动人的描述:

我眼睛睁大,眯起;胸部开张,腹下收小,我的确感到我的踝骨细起来;我走近,退后一点,猿行虎步,意气扬扬;我想把衣服全脱了,平贴着卧在地下。沉酣了,直是“尔时觉一座无人”。我对艺术的要求是能给我一种高度的欢乐,一种仙意,一种狂:我想一下子砸碎在它面前,化为一阵青烟,想死,想“没有”了。这种感情只有恋爱可与之比拟。(《艺术家》)

既然首为自娱,汪曾祺于作画环境、材料皆不讲究,经常用隔宿之墨作画,甚至在缺少绿色颜料时,突发奇想,会挤一点菠菜汁在纸上——子女说,这些菠菜汁现在已褪色至不可见,“有机颜料”并不好使。这种不讲究的、无功利性的创作,给了汪曾祺以最大的发挥空间,在如此自由的情况下,他才能画出从内心涌出的才与情,才能让观者体会到与《受戒》《大淖记事》等小说一样“鸢飞鱼跃似的快乐”。

看汪曾祺的画,没法割裂开来,单看画功技法。汪曾祺很重视“题画”,因为“题画之风开始于文人画、写意画兴起之时”,为此他专门撰有《谈题画》一文,称许好的题画,如郑板桥,如齐白石,都能做到“有寄托,有情趣”,而且位置得宜,字有法有体。汪曾祺在此文中,难得不避外行之讥,批评了对当下美术界某些恶习:

近些年有不少中青年画家爱在中国画上题字。画面常常是彩墨淋漓,搞得很脏,题字尤其不成样子,不知道为什么,爱在画的顶头上横写,题字的内容很无味,字则是叉脚舞手,连起码的横平竖直都做不到,几乎不成其为字。这样的题字不是美术,是丑术。

汪曾祺自己画上的题跋很讲究,别具一格。如《种菊不安篱》,题道“时女儿汪明在旁瞎出主意”,究竟哪一笔是女儿出的主意呢?每个观画者或许都会有自己的判断;又如《甚么?》,汪曾祺画一红衣摩诘,直眉瞪眼,题跋“甚么”二字仿佛为连环画之配字,令人捧腹。凡此种种,不胜枚举,汪曾祺的题跋不矫饰,不装腔,全然是生活的趣味,一种天真自然的气质,与画作相映成趣,共同构成了一种耐人寻味的氛围。

自由、写意,让汪曾祺的画作拥有着丰富与多元特质。汪曾祺评价自己的绘画风格是“不中不西,不今不古”,他在绘画题材与画风上的探索,几乎与文学上的探索同步,都是试图“纳外来于传统,融奇崛于平淡,以俗为雅,以故为新”。

他有意识地融汇各派特点,进行各种大胆的技法实验。如《满宫明月梨花白》一画,汪曾祺在水墨基础上,对西方印象派手法进行化用的尝试——传统中国画中,画花朵多需勾出大体轮廓,即使写意画也会稍加处理,汪曾祺却只以颜色点缀代之,远看有花意,近看无花形,来表现花朵在夜色中的朦胧状态。这幅作品或许能够证明汪曾祺的自述:“我常把后期印象派方法融入国画。我觉得中国画本来都是印象派,只是我这样做,更是有意识的而已。”

四时佳兴与人同

正因为汪曾祺的作家身份,与他“生活流”的画风,打开“汪曾祺百年书画展”的正确方式,确实不应该只是看展而已。本次画展一个很有趣的设计,是在每幅画作之下,都附有汪先生的一段作品片段,画意、文意,相得益彰。

如《水乡赖此救荒》,汪曾祺画了大大小小的几个茨菇(又称慈姑),画下所附的文字,出自《故乡的食物》:

我小时候对慈姑实在没有好感。这东西有一种苦味。民国二十年,我们家乡闹大水,各种作物减产,只有慈姑却丰收。那一年我吃了很多慈姑,而且是不去慈姑的嘴子的,真难吃。

我十九岁离乡,转转漂流,三四十年没有吃到慈姑,并不想。

前好几年,春节后数日,我到沈从文老师家去拜年,他留我吃饭,师母张兆和炒了一盘慈姑肉片。沈先生吃了两片慈姑,说:“这个好!‘格’比土豆高。”我承认他这话。吃菜讲究“格”的高低,这种语言正是沈老师的语言。他是对什么事物都讲“格”的,包括对慈姑、土豆。

两相对照,能让观者更深切地体会到汪曾祺在作此画时,内心深处对水乡灾民的关切与悲悯。这种悲悯并非是自上而下的,而是与之同呼吸、共患难的,是朴素而真挚的。汪先生对慈姑充满感情,根本原因是对“人”充满着感情。如果能再结合《钓鱼的医生》《故乡的野菜》《皇帝的诗》等小说、散文,就更能读出汪曾祺对家乡,对下层民众饱含的“不可言说的温爱”。

汪曾祺特别欣赏“四时佳兴”四字,曾数次用于专栏名、画名,语本宋儒程颐诗“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”,汪曾祺将这句诗与“顿觉眼前生意满,须知世上苦人多”一起称为自己的“生活态度与创作态度”。如果说《水乡赖此救荒》一类画作,代表了“须知世上苦人多”的悲天悯人,“四时佳兴与人同”更能体现汪曾祺“人间送小温”的光与暖,“所画多是‘芳春’——对生活的喜悦。我是画花鸟的。所画的花都是平常的花。北京老百姓把这样的花叫‘草花’。”(《书画自娱》)

要看懂这一层,光看画也是不够的。

与书画展开幕同时,浙江文艺出版社出版的20卷《汪曾祺别集》面世。这套别集最大特色,是“混编”,即将书信、散文、小说、访谈甚至交代材料全部塞进某一册中,用意是让读者能够全方位了解汪曾祺的某一方面行状、笔触与性情。

散文卷中《四时佳兴》《草木虫鱼鸟兽》两册,都是由汪曾祺学美术的外孙女齐方编集,恰好可以与其书画对读,里面有文论、画论、序跋、小品,汪曾祺的艺术感觉像水一样在字里行间流淌。

但最有意思的,反而是致王欢、宋爱萍的三封信。

王欢与宋爱萍是夫妻,都是口腔科医师。王欢喜欢文学,1984年曾经写信向汪曾祺请教创作问题。汪曾祺从大学起就一直为牙病所苦,王欢介绍他到宋爱萍工作的北京建筑工人医院看牙,还做了一副假牙。汪曾祺出了书,都会送他们一册。

两年之后,王欢宋爱萍生了个儿子,写信请汪曾祺起名,汪曾祺回信,起了四个名字备选,其中一个叫“王萱”,并解释说,“萱就是黄花菜。古人以为萱草可以忘忧。这个字的字形不难看,声音也还好听。”他还提到儿子汪朗说“萱”像个女人名,老头儿不服气,说唐朝大画家张萱就是男的。于是就用了“王萱”。

1990年,王萱四岁生日到了,汪曾祺居然给这一家三口画了一套册页(12张),而且是得意之作:“这一套册页,可以代表我七十岁的画风和功力。”从未听说哪位领导、作家有此待遇。估计是知道小夫妻于书画外行,汪曾祺还在信中详细地写明了装裱的攻略:

怎样裱,你们可与裱画店商量。我觉得裱成一张一张的单页(同样大小)较好。不要裱成经摺式的连在一起的一个横条。单页则可分可合,单看一张也行,几张放在一起看看也行。因为画幅较大,不要加很宽的绫边。各幅的绫边宜统一用一种颜色,不要一幅一种颜色。留了两张白纸,可以裱一个或两个白页,以备请人题跋。

最可爱的,汪老头儿还找补了一句:“裱这套册页,得相当多钱。不裱也罢,不要影响了王萱吃冰棍。”孩子吃冰棍,在汪曾祺眼中,是很大的一件事。册页算什么呢?这里面,包含汪曾祺对自身、对他人,进一步,是对人生与社会的态度。汪朗曾总结为“认真做事,平等待人”八个字,于此毕现。

这是画外的故事。但这是读懂画者汪曾祺不可缺少的材料。