“呼吸之间”口罩艺术展,呈现夏阳丁立人李山等作品

“呼吸之间”口罩艺术展近日在上海新桥美术馆对外展出,澎湃新闻获悉,这一展览的参展艺术家既有年已九旬的知名艺术家夏阳、丁立人,也包括李山、孙良、张郎郎、罗小平等。主办方表示,经历过疫情之后,这一展览用“呼”与“吸”这一对充满象征性与矛盾性的词,来转喻、嫁接、呈现、延异、追问,乃至反省当下艺术界一系列的“问题”。

此次展览共计展出60余件艺术作品,参展艺术家除夏阳、丁立人等名家外,也有刚刚起步的青年艺术家,更有充满希望与童趣的儿童绘画。有耄耋之寿的老者,更有此起彼伏的“后浪”,可谓老牌与新锐同场对话,有当代艺术中前卫的生物艺术,影像、装置、雕塑作品,也有探索东方艺术特色的各种艺术形式,如书写、水墨、民间艺术、大漆、岩画、戏曲人物再转化等等,有体制内专家教授的严肃创作,宏大叙事,也有非体制内的原生性涂鸦追痕。

其中,夏阳与丁立人两位先生,耄耋之年,德高望重,以夏阳先生而言,60多年前即在台湾创立东方画会,此后辗转意大利米兰、法国巴黎、美国纽约等地,2002年定居上海,可谓流离漂泊大半辈子,在经历过“欧风美雨”之后,西方当代艺术的路子,他基本都走过,而且走得很早,很前卫,但是他最终还是回到与自己血脉、文化根性贴近的东方。夏阳认为,中国的民间艺术,完全可以进行当代的转化,“再搞西方那一套把戏,没意思的,没自己文化根性的作品,很少有灵魂。”夏阳与丁立人在绘画上一个很重要特征就是将中国民间艺术当代化,进行新的转化与创造,从而唤起大家对东方艺术的视觉感知与精神共鸣。

年已90的丁立人老先生在现场发言中从大的架上绘画谈到东方绘画的特殊性,再延展到绘画艺术的具体美学与呈现,并对此次展览将绘画与口罩结合的方式给予肯定。

口罩艺术作品

对于展览的名称,策展方认为,“呼与吸,不仅仅指人之机体与外界环境之间气体交换的过程,更是人类各个系统依起依变,依生依化的象征,也是权能场有,因果互摄,即用即有的无间全息的生命状态,人只有呼吸顺畅,才能身心逸乐,故此它更是去我执以返本心,道体一贯,万物吐故纳新的生生大化之理。”

主办方表示,这次展览意直面艺术生态当中结构性与系统性的混杂状态,及其在西方当代艺术冲击下的尴尬境遇与精神困厄,“近现代以来,我们在学习西方的过程中,有过机械式的模仿,有关跪舔式的崇拜,甚至有过直白的抄袭,当然也有创造性的转化。具体到当代艺术40年,也同样是五味杂陈。我们必须思考一个极其重要的问题,那就是当代中国艺术可以给世界贡献什么样的文化价值观?”

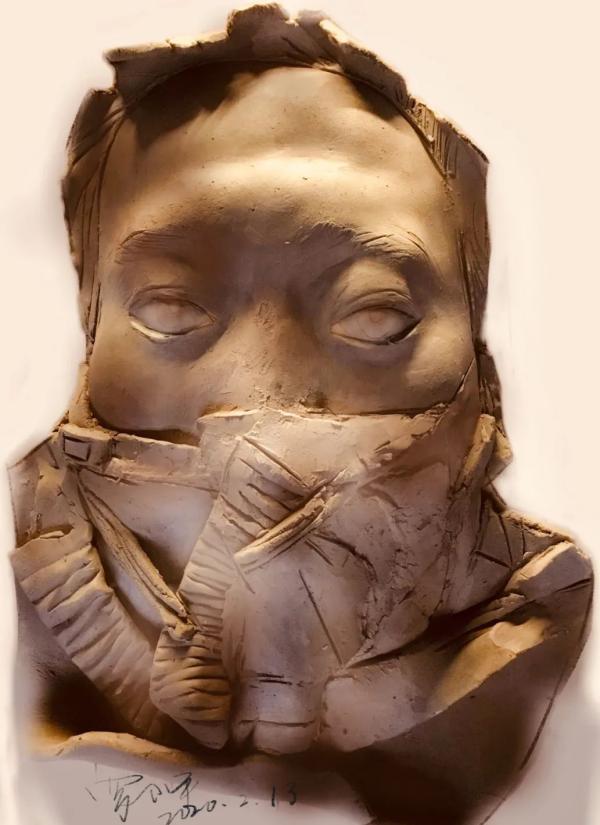

罗小平雕塑

参展的罗小平的疫期雕塑《隔离期手记》,是把疫情期间每天发生的社会时事新闻,融入自己的创作当中,表现各类人物的精神世界,表情极为丰富,有的是关于苦难、惶恐、挣扎;有的是关于无助、求援和勇敢;有的是善良、奉献和牺牲,丰富多元,其中一则《隔离期手记》是记武汉一位九十岁老母亲,为了家庭其他成员不被患上新冠肺炎的六十四岁的儿子感染,自己冒险独自照顾儿子五天五夜,直到把儿子送进隔离病房,还书写一封永远无法送达的信,“儿子,要挺住!……”

口罩艺术作品

展览统筹裴今梅女士表示,疫情对艺术家来说,并不一定都是“负面”的影响,疫情也给了艺术家一个自我认知、自我反思的时间段,就像中国画的“留白”,大家停止了脚步,交际应酬少了,才能真正走入自己的内心,此次“呼吸之间”,是大家在疫情期间的自我认知,自我思考的一次集体呈现,也是诗与远方的再出发。

据悉,此次展览由“艺术的味道”、今绚文化主办,由新桥美术馆、上海巨臣企业支持,将持续至6月30日。