柴可夫斯基诞辰180周年 | 1877年是他命运的转折点

俄罗斯作曲家柴可夫斯基出生于1840年5月7日,今日正好是他诞辰180周年的纪念日。熟悉老柴的乐迷应该清楚,对于这位音乐天才的充满戏剧性的、缠绕着羞怯、忧郁、激动以及迟迟而来的喷薄创造力的传奇人生,1877年是柴可夫斯基生命中最重要的一年,没有之一。这一年中所发生的所有消极和积极的事件——无论是事业还是生活——都在极大程度上决定了彼得·伊里奇的整个一生,甚至由此改写了俄罗斯音乐的历史面貌。可以说,如此众多的戏剧性事件集中于同一年份、同一人身上,这在古往今来的天才艺术家中也是极为少见的。如今,我们可以用几个关键词串联起老柴的这一命运之年,来探究他的幸与不幸,并从中一窥他的极富传奇色彩的音乐人生。

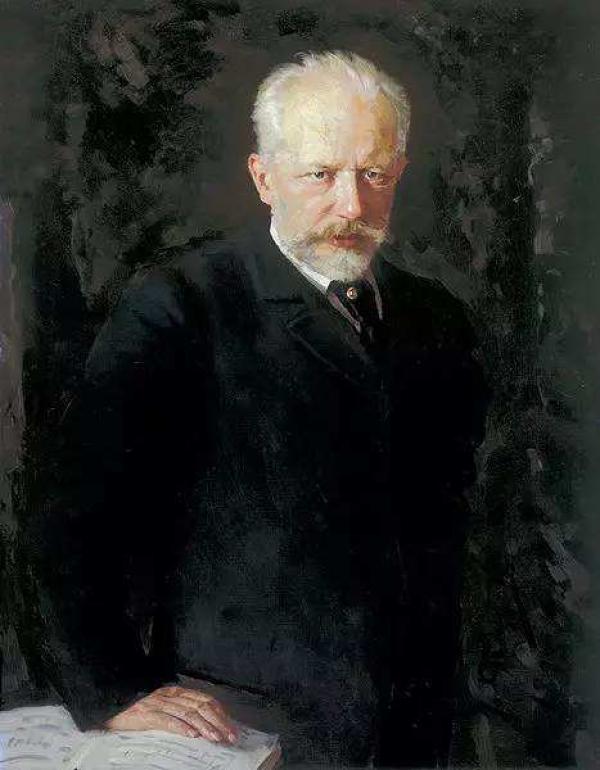

柴可夫斯基肖像

噩梦般的婚姻

1877年春,一个名叫安东尼娜·米留克娃的年轻女子与37岁的柴可夫斯基偶然相识,然后便不停地给他写信。这位女子表示自己已经疯狂地爱上了他,并且希望与他结婚。一直单身的柴可夫斯基并没有认识到这个女子的精神出了问题,也不知道她正幻想着所有男子都爱上了她。不幸且不解的是,他竟然同意了这一婚事。事后他这样解释:他之所以做出这个不可思议的举动,是因为他不这么做,她就会自杀。

事实上,就在婚礼的前三天,在一封写给女赞助人梅克夫人的私人信函中,柴可夫斯基以一种近乎忏悔的口吻,向我们透露了其中更多的隐秘:

今天看起来,似乎有一种神秘的力量把我带到了这个姑娘的身边。……37岁的我虽然天生具有一种讨厌婚姻的倾向,突然勉强同一个我不爱的女人结合是很困难的……但我的心是善良的。我结婚,但没有爱情。只因为环境要求我这样做,只因为我没有其他的出路……

的确,这桩极为不幸的婚姻背后还隐藏着柴氏一个秘不可言的自私动机,那便是他试图用结婚来转移人们怀疑的视线——他难以启齿的同性恋倾向。多年来它一直是柴可夫斯基的秘密,而今它再也不是什么秘密,而是一个得到广泛理解和承认的事实。对于羞怯而敏感的柴氏来说,关于他同性恋倾向的流言蜚语一直让他生活在巨大的恐惧中。同时,他的弟弟、兼他的传记作家莫迪斯特也是一位同性恋者,两兄弟在他们的通信中曾用隐语提到悬在他们头上的这把恐怖的“达摩克里斯之剑”,后来这一意象出现在其《F小调第四交响曲》第一乐章的引子段落。

柴可夫斯基与米留克娃

令人痛苦的是,从这个婚姻的第一天甚至是第一个小时开始,彼得·伊里奇就开始为他的轻率和不理智付出惨重的代价,他陷入了极度的不幸之中。7月18日,在新婚之夜的火车旅行时,他就认识到米留克娃与自己根本不是情投意合的一对。他想到自己恐怕要精神错乱了——“火车开动时,我几乎要尖叫起来”。

此后三个月中发生的故事,简直就是陀思妥耶夫斯基才能描绘的精神酷刑的焦热地狱。安东尼娜对他丈夫的作品“连一个音符都不知道”,甚至哪里可以买到乐谱也不知道,她从不听音乐会,而且话题离不开琐碎的事情,她喜欢说的是过去曾有多少男性钟情于她,那些男人又是如何的高贵……这一切让柴可夫斯基苦不堪言。为了躲避自己的妻子,柴可夫斯基在夜间必须跑到莫斯科街头漫游好几个小时。有一天晚上,他来到莫斯科河畔的一个偏僻的角落,他跨入河水,冰冷的河水漫过了他的胸膛。彼得·伊里奇希望自己患肺炎死去,这样就可以免去自杀带来的羞辱,但他并没有如愿以偿。只有朋友卡日津知道这件堂吉诃德式的行为,对他的妻子,他谎称自己夜间钓鱼时掉进了水里。

最后,他逃到圣彼得堡,躲到弟弟阿纳托尔的家中,在那里他的精神完全崩溃了。阿纳托尔把安东尼娜送回敖德萨她母亲的家中,然后把自己衰弱不堪的哥哥带到瑞士的一个疗养所。当阿纳托尔通报她丈夫患病并出走的消息时,她对此却毫不在意,并告诉目瞪口呆的阿纳托尔说有很多男人在追求他。从此之后,他和他的妻子再也没有见面,但始终没有离婚。后来,幼稚、缺乏教养且患有精神障碍的米留克娃在革命期间死于疯人院。

对于彼得·伊里奇的不幸婚姻,我们应当指出,他从未试图把责任全部推到妻子的身上,即使当她后来一再写信敲诈他时,他虽然一度精神很激动,却也没有这样做。这个疯狂决定的婚姻闹剧成了他一生的精神转折。我们几乎无法想象,如果在这场难以收拾的不幸危机中没有娜杰日达·梅克,这个善良的天使向他伸出援助之手的话,柴可夫斯基会变成什么样子,或许他的结局并不会比他的妻子更好。

心爱的朋友

1876年底,这位名叫娜杰日达·梅克的善良天使从天而降,以一位陌生的女性崇拜者的委约信件的形式:

请允许我对您迅速满足我的请求表示衷心的感谢。我不必特意告诉您我是如何喜欢您的音乐作品,因为您已经习惯了其他的赞扬,对我这样一个在音乐领域中的无名小卒的赞誉,在您看来可能是极为可笑的。所以我只能对您说——并请求您相信我说的每一个字——听您的音乐,连生活都会变得轻松和舒适。

柴可夫斯基第二天就写了回信:“……对一个经历过失败和坎坷的音乐家来说,知道还有一些人像您那样真诚地爱我的艺术,这对我是个安慰。”这仅仅是他们长达14年的书信友谊的开端。他们空前绝后的书信往来,包括1204封大多是长篇、甚至是特长篇的信件,其内容囊括了从纯粹私人的直到哲学层面的问题,音乐当然始终处于核心地位,因为这个友谊产生于音乐,并在音乐中生存。整整六十年后(1937年),两人的书信精选集《心爱的朋友》(Beloved Friend)在纽约出版,轰动一时。

作为俄国铁路建筑史上一位著名工程师的遗孀,娜杰日达·梅克在丈夫死后继承了一笔巨大财富,其中包括莫斯科的一处宅邸、一个巨大的农庄,还有两条铁路。她在莫斯科宫殿般的家中过着半隐居的生活,陪伴她的只有两个爱好:孩子(至少有12个子女)和音乐。1877年3月,梅克夫人在一封信中记录了前一年首次听到柴可夫斯基音乐时那种难以言喻的销魂感受:“我最初听到您的音乐是《暴风雨》,它给我的感受简直无法对您言喻,几天来我一直处在迷蒙之中难以自拔。”

我们无需过分拔高或贬低这份特殊的友谊,在他们通过书信往来相结识的那一刻,两人就已经在各方面感到了相互的需求。对刚刚守寡的梅克夫人来说,一个新的激动人心的生活开始了;而对于彼得·伊里奇来说,这份友谊意味着他从绝望的深渊中得以解脱,他通过梅克夫人的经济资助换来了个人自由,尤其是音乐创作方面的空前自由。

梅克夫人进入柴可夫斯基的生活世界,就像是上苍安排的一次特别行动。没有她的经济支持,柴氏面对那桩愚蠢透顶的婚姻绝不会如此轻易逃脱;没有她的道义支持,那一鲁莽行动的精神后果也要严重的多。因此,当梅克夫人1877年10月17日寄来的信自然是他求之不得的:

……您知道,我是多么爱您,多么希望您能过的最好。我认为,能够给您这种感受的并不是亲属关系和身体上的结合,而是感情和心灵的纽带。您知道,我是多么感激您给了我这么多幸福的时光,我多么需要您——就像您现在这样——所以,我所做的一切并不是为了您,而是为了我自己。

不久,梅克夫人就决定,向他的朋友提供高达6000卢布的年度资助,来取代支付作曲委托的报酬和根据需要给予的临时帮助。柴可夫斯基是在瑞士小镇蒙特勒北部的克拉伦斯获悉这一好消息的,他为了摆脱悲剧婚姻的困扰逃到了这里。10月25日,他在给梅克夫人的回信中以一种激动的口吻表达了由衷的感激之情:“……在遇到您之前,我不知道世界上还有像您这样具有爱心和深情的人。不仅是您所做的事情,重要的是您如何做这件事情,都已接近奇迹。……我要感谢您,是您使我对工作的爱以双倍的能量回到了我身上。我将永远永远都不会忘记,是您帮助了我,继续我的艺术生活……”

更重要的是,从1877年5月开始构思却因婚姻悲剧而一度中断创作的《第四交响曲》,随着柴可夫斯基双倍能量附体的华丽转身而再次进入创作轨道,在这封感情真挚的信的结尾处,彼得·伊里奇不忘兑现半年前的承诺:“我又逐渐开始工作,最晚到十二月就将完成我们的交响曲。”

“我们的交响曲”

在1877年8月12日写给梅克夫人的一封信中,柴可夫斯基首次使用“我们的交响曲”来指称这首将改变其音乐生涯乃至俄罗斯音乐面貌的《F小调第四交响曲》,这部题献给梅克夫人的重要作品也成为二者动人友情的伟大见证。同时,作为柴可夫斯基最著名的三部交响曲中的第一部,这部艺术杰作成为他个人音乐生涯的一个重大转折,它并不是柴氏创作的那种近乎完美无缺的乐曲,却是他那些产生了最强烈、最持久影响的作品之一,并由此开启了他短暂而辉煌的中晚期创作生涯。

在饱受婚姻困扰的8月,柴可夫斯基至少构思了这首影响深远的交响曲的框架:“第一乐章需要我在配器上花费不少精力。它很复杂,也很长……至于其他三个乐章则十分简单,配器将是很有兴味的。谐谑曲会有一种新的配器效果,这是我所期望的。”事实上,著名的第一乐章确实花了柴可夫斯基最多的心思和精力,在接近完成全曲的12月14日,他在给弟弟阿纳托尔的信中写道:“今天完成了第四交响曲最困难的乐章——第一乐章……我写第四交响曲时充分意识到这部作品是出色的,是我迄今的一切作品中形式最完美的。”

对于全世界的古典乐迷而言,第四交响曲的开头几个音节实在太著名了。木管乐器吹奏的引子激动人心而又云波诡谲,似乎预示着一个伟大的时刻、伟大的事件的到来。在1878年2月一封写给梅克夫人的信中,柴可夫斯基明确指出:“引子是整部交响曲的核心,是绝对主要的思想:这是注定的命运,这是一股命运的力量,它阻碍人们奔向幸福,达到目的,它嫉妒地监视着,不让幸福和安宁完美无缺,它就像达摩克里斯的剑一样高悬头顶,经常令人内心不安。”整个第一乐章充满着各种各样的情调,变化多端犹如生活本身一样丰富、莫测,“既有确凿的现实,也有转瞬即逝的梦想”。

从音乐上讲,慢板乐章是颇令人失望的。尽管它的第一主题具有优美的抒情性,但是第二主题——就像他的不少作品的毛病——却是软弱和啰嗦的。谐谑曲式的第三乐章是配器中的典范,它从第一个音响开始就为听众带来了欢乐。这个乐章是由三种对立的管弦乐色彩构成的:弦乐(始终是拨奏)、木管乐和铜管乐。每一组乐器都独立地演奏到结尾,最终它们才融合在一起,这种风格上的独创性是柴可夫斯基配器上的标志。如旋风一般的终曲乐章有着雷霆万钧之势,在这场战斗的狂怒高潮中,插入了铜管乐器奏出的嘹亮的序奏,这是一个具有伟大戏剧效果的惊人时刻。

无论从何种意义上来说,《F小调第四交响曲》就是柴可夫斯基的“命运交响曲”。这不只是因为它的引子中所呈现的激动人心的“命运主题”,更是由于这部交响曲诞生的整个过程及其背景,它是柴可夫斯基从地狱之门重返天堂的见证。事实上,彼得·伊里奇在写作这部交响曲时,心中确实一直回荡着贝多芬的《第五交响曲》(命运),在1878年3月一封写给他的学生谢尔盖·塔涅耶夫的信中,他直言不讳:“其实,我的交响曲是仿效贝多芬第五交响曲的,我仿效的不是他的音乐思维,而是他的基本思想。贝多芬第五交响曲有标题吗?您是如何想的?不仅有标题,而且它意图表现的内容也是无可置疑的。我的交响曲也是以类似内容为基础的。”

从形式上讲,柴可夫斯基的音乐有一个根本的缺点,即他的交响曲主题没有显示出真正的有机成长。反之,它们几乎是依次出现的,就像先创造出一系列的旋律思维,然后把它们装进一排盒子里,却没有把它们衔接起来。但正是他的天才,让这一根本性的缺陷获得了某种不可思议的补偿,那就是:他对戏剧形式的非凡的感觉能力,他对动作的起伏、对悬念、对高潮具有的天生的戏剧家般的情感,他可以产生和控制自己的力量,然后把它释放出来,并以排山倒海的启示把前面的一切东西都一扫而光。在这方面,他是贝多芬的真正继承人。当然,他在配器领域的精深造诣(配器大师柏辽兹的直接继承人)、在旋律领域无人能及且永不枯竭的创造力,在芭蕾音乐领域空前绝后的卓越奠基,在融合俄罗斯风格和西欧风格的伟大开拓,在俄罗斯音乐中第一个杰出地表现了忧郁、悲伤和深切绝望的情调……以上种种综合成就了柴可夫斯基音乐的永恒经典属性。

除此之外,在这个极为动荡和不安的命运之年,彼得·伊里奇还不可思议地写出了他一生最伟大的歌剧《叶普盖尼·奥涅金》,这部歌剧在编剧上的贫弱被柴氏天才的浓郁音乐内涵所平衡,剧中的音乐顺应剧情和人物关系以及种种心情、心绪的微妙变化,或工笔刻画,或侧面烘托,处处彰显柴氏细腻的音乐描摹功力。当然,作为芭蕾音乐大师的柴可夫斯基,也为剧中的两场舞会写了几首迷人的舞曲,就更不在话下了。如今,这部作品早已享有俄罗斯歌剧的经典地位,正如当年一位评论家的准确预言:“尽管在情节上缺少生活,但柴可夫斯基的这部作品很可能因为其民族的主题和卓越的音乐而成为我们歌剧演出剧目中最受人喜爱的节目。”

是的,彰显命运主题的1877年成就了柴可夫斯基一生的幸与不幸,地狱与天堂的轮转,痛苦与甜蜜的交织,辉煌与阴影的缠绕,希望与绝望的并存……所有这一切都让1877年成为柴可夫斯基一生的缩影。