反思大学生阅读榜单:经典阅读与批判性思维

一

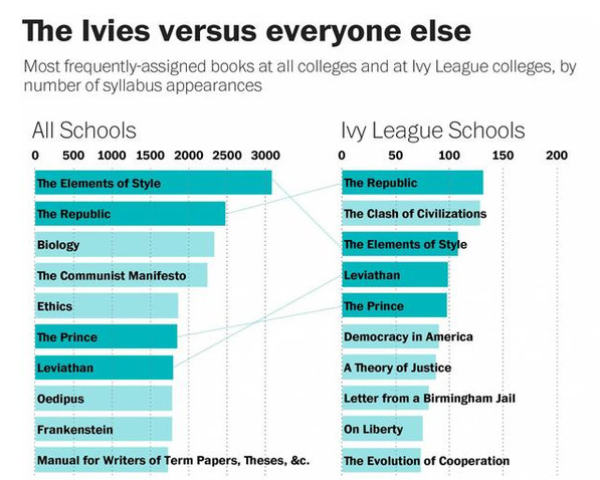

曾几何时,一份“中美大学生阅读榜单”经各大媒体公布,在坊间不胫而走。近日,这份榜单在微信朋友圈中再度流传开来。美国大学的数据来自“开放课程项目”(The Open Syllabus Project),它收集了各大学过去15年以来超过100万项课程和图书阅读信息;中国大学的数据则来自各高校图书馆2015年公布的数据,虽然统计的时间段及口径未必一致,但两份书单所体现出的差异之大仍然令人瞩目,引人深思。我们先来看看美国十所顶尖高校排名前十的图书榜单:

1.《理想国》(柏拉图);2.《利维坦》(霍布斯);3.《君主论》(尼可罗·马基亚维利);4.《文明的冲突》(塞缪尔·亨廷顿);5.《风格的要素》(威廉·斯特伦克);6.《伦理学》(亚里士多德);7.《科学革命的结构》(托马斯·库恩);8.《论美国的民主》(亚历克西斯·托克维尔);9.《共产党宣言》(马克思);10.《政治学》(亚里士多德)

显然,这是一份具有鲜明特点的书单,它至少向我们透露了三条信息:第一,内容上涵盖了政治学和哲学方面的经典著作,体现了突出的思辨特点,这与美国一流大学对学生批判性思维(Critical Thinking)的重视高度一致;第二,时间上囊括了从古希腊到现代的各时代的经典作品,展现了经典的源流和谱系,从中可以窥见西方文化的传承与创新;第三,除了出版于1993年的《文明的冲突》,没有一本是近30年出版的作品,有三本古希腊时代的元典,16和17世纪的经典作品各一本,19世纪的经典作品有两本,另有两本20世纪的作品,完全没有时下所谓的“畅销书”,体现了美国一流大学对于“伟大书籍”(Great Books)的一贯重视,大学生的阅读趣味不跟风、不趋时。

全美大学书目对比常青藤大学书目

对于中国的一流大学,多家知名媒体罗列了清华、北大、浙大、武大、中国人大、山大、华南理工等高校的大学生书单。现以浙大和中国人大为例,前者是近年来发展迅猛的综合性大学,目前在各类榜单中已稳居国内高校前五位(部分榜单已进入三甲),素有“东方剑桥”之称;后者是新中国创办的第一所正规大学,人文社科领域的王牌老大,被誉为“中国人文社会科学的一面旗帜”,在中国大陆的地位与美国耶鲁、英国牛津差可近之。我们将两份书单分列如下:

浙江大学借阅图书榜单:1.《平凡的世界》(路遥);2.《我执》(梁文道);3《万历十五年》(黄仁宇);4.《狼图腾》(姜戎);5.《常识》(梁文道);6《牛奶可乐经济学》(罗伯特·弗兰克);7.《心理学与生活》(理查德·格里格);8.《高效能人士的七个习惯》(史蒂芬·柯维);9.《天龙八部》(金庸);10《国富论》(亚当·斯密)

中国人民大学借阅图书书单:1.《盗墓笔记》(南派三叔);2.《经济学原理》(格里高利·曼昆);3.《马克思恩格斯文集》;4.《藏地密码》(何马);5.《平凡的世界》(路遥);6.《资本论》(马克思);7.《活着》(余华);8.《国际经济学:理论与政策》(保罗·克鲁格曼);9.《货币战争》(宋鸿兵);10.《鲁迅著译编年全集》

细读上述两份书单,我们同样可以发现三个显著的特点:第一,内容上主要包括小说、随笔及经济学、心理学等入门性书籍,中国人大的榜单上有两部马克思主义经典,浙大的榜单上则没有一本哲学著作。第二,有一半以上近30年乃至近10年首次出版的作品,且多为畅销书,缺少经典(原典)作品,尤其是中学生读物《盗墓笔记》赫然位居人大书单榜首,令人大跌眼镜;第三,最令人悲哀的是——无论浙大还是人大——竟然没有一本中国传统文化方面的经典,没有《论语》,没有《道德经》,没有《史记》,没有《孙子兵法》,没有四大名著,没有唐诗宋词……面对如此榜单,真不知我们的文化自信该从何说起。

想必有人会说,中国大学的阅读榜单是几年前的数据,近几年的情况或许已经有所不同。但事实上,阅读风尚和趣味虽也受到潮流的影响,但总体上保持着相当的稳定性。仍以浙江大学为例,在公布的2018年借阅排行榜中,虽然进一步细分了文学类、人文社科类和自然科学类三个类别,但细读之下不难发现与2017年的榜单几乎如出一辙。文学类的第一名仍是路遥的《平凡的世界》,前五名中有三本金庸的小说;人文社科类的头把交椅则是黄仁宇的《万历十五年》(在2015年榜单中排第三),另有《牛奶可乐经济学》和《高效能人士的七个习惯》同时出现在两份榜单中。

二

由此,我们不难发现中国大学生有两大方面的关键不足:其一为批判性思维的训练和养成,其二为文化底蕴的积累与沉淀。先说其一,近年来中国大学开展着如火如荼的创新创业教育,创新已经成为大学中最高频的词汇之一。殊不知,创新只是结果,甚至只是副产品,其源头乃是质疑精神,乃是批判性思维。清华大学经管学院院长钱颖一曾说:“在教育中,特别是大学时期,没有批判性思维不可能有创新,更不可能有革命性的创新。批判性思维缺失是阻碍创新力的原因。”即便在清华这样的中国顶尖大学,批判性思维的课程竟也长期阙如,更遑论进入核心课程体系。

窃以为,钱颖一主政清华经管学院期间,最大的功绩便是其着力甚深的本科教育改革。他重新架构了学院的通识教育体系,亲自主导设计了八个核心课组——“中国文明”“西方文明”“批判性思维与道德推理”“艺术与审美”“基础社会科学”“中国与世界”“物质科学”“生命科学”,尤其是他高度重视的“批判性思维与道德推理”(Critical Thinking and Moral Reasoning,缩写为CTMR)课程,与“中文写作”课程相结合,为全国高校首创,如今已成为清华经管的一张名片。据说在清华经管学院学习过的本科生,经常会问“你对这个问题CTMR过了吗”?好一个CTMR!因为这是一个绝妙的双关。CT(Computed Tomography)乃断层扫描,MR(Magnetic Resonance)乃磁共振,二者之共性在于“透过表象看本质”,而“批判性思维与道德推理”这门课就在于摒除人云亦云,独立思考,直探本源。

1929年,芝加哥大学的伟大校长罗伯特·M·赫钦斯发起了著名的“名著阅读运动”,历时七年编纂、出版了54卷的“西方名著”(Great Books of the Western World)丛书,涵盖了从古希腊到现代的74位作者的443部(篇)作品,极大地完善了通识教育的核心课程体系。1945年,哈佛大学发布了的震动美国社会各界的《哈佛通识教育红皮书》(General Education in a Free Society),该书被誉为“大学通识教育的圣经”。书中梳理了“人文学科”、“社会科学”、“科学与数学”三方面的经典作品,并给出了一系列建议,进一步巩固了西方经典在核心课程领域的地位。后来,几乎所有美国一流大学的通识教育改革都受到了“名著阅读运动”和“哈佛红皮书”的深远影响。可以说,西方经典在塑造大学生心智、培育文化自信中扮演了极为重要的角色。反而观之,中国大学生在文化底蕴尤其是中华文化的积淀方面较为单薄,加之文化全球化的“战争硝烟”四处弥漫,这样的现状不由不让人深感忧虑和不安。

面对中华传统经典集体缺席的尴尬榜单,该反思的当然是我们的教育理念与课程体系。所谓“窥一斑而见全豹”,大陆高校“大学语文”(2学分)与“大学英语”(20学分+)在学分数上的巨大差距令人咂舌,而这蜻蜓点水似的“大学语文”课,也是近年来新增的(笔者读大学期间,最感困惑的是为何没有大学语文课)。同时,依托中华经典开设的课程更是寥落晨星,且基本以文化素质选修课定位,教学和考试都很松散,多被学生视为鸡肋——这正是当前教育部所定义的标准“水课”。因此,即便我们已经在全球范围内设立了超过500所的孔子学院,但中国的大学生对自己的传统文化却依然只是一知半解,面对留学生同学的疑惑,他们往往无法说清“治大国若烹小鲜”的准确含义,难以解释东坡词句“天涯何处无芳草”中的典故,鉴赏不了王右军“天下第一行书”《兰亭序》的文书俱美,分享不出大痴道人《富春山居图》背后跌宕起伏的传奇故事……

三

当然,对于大学生而言,情况似乎也没有那么糟,毕竟大学是自我探究和学习的乐土。比如创立于19世纪20年代的剑桥大学使徒社(the Society of Apostles),由三名剑桥学生建立。根据社团章程,它由三一学院和国王学院最优秀的十二名成员所组成(模仿耶稣的十二门徒),会员既有在校本科生,也有已经毕业的前剑桥学生。社团每周六晚有一次正式聚会,一名成员就一本书或一个话题发表演讲,之后成员间进行讨论,范围从哲学、美学到政治、商业,并用一本皮革日记本记录讨论内容。后来,英国著名艺术批评家、作家昆汀·贝尔(Quentin Bell)在《隐秘的火焰——布鲁姆斯伯里文化圈》(Secret Flame: Bloomsbury cultural circle)一书中记载,那种“那种雅典式的言说和思想的自由,知识交流与激荡的自由”始终弥漫在社团之中。

过去的两百年来,剑桥使徒社先后孕育了诗人丁尼生、物理学家麦克斯韦、哲学家、数学家、社会活动家伯特兰·罗素、数学家哈罗德·哈代、哲学家维特根斯坦、小说家E.M.福斯特、经济学家约翰·凯恩斯等一大批卓越人物,他们在各自的领域都做出了开创性贡献,极大地推动了19和20世纪人类文明的发展。使徒社成员毕业后大多活跃在知识界,并组成了享誉世界的“布卢姆斯伯里集团”(The Bloomsbury Group),代表着英国思想界的进步力量,先后共有九位美国总统和每一任英国首相亲临社团发表演讲。我国数学家、诗人蔡天新曾感慨地说:“没有使徒社,就没有我们心目中的英国文明。……希望不久的将来,在中国的一流大学里会出现类似剑桥使徒社或维也纳小组(Vienna Group)那样的社团。”

更著名的案例是爱因斯坦创立的“奥林匹亚科学院”(Olympia Academy of Sciences)。1900年,爱因斯坦从苏黎世联邦工学院毕业即失业,随后一度沦落到以做家教来艰难谋生的境地。1902年2月5日,在《伯尔尼城市报》上,以这样一种极具讽刺意味的方式,第一次出现了爱因斯坦的名字,像极了历史开的一个玩笑:

提供数学物理详尽家教

对象:大中学生

老师:阿尔伯特·爱因斯坦 本人持有苏黎世联邦工学院的教师资格证书

住正义巷32号,二楼。

每小时3法郎,试听免费。

在这之前,爱因斯坦已经发表了两篇学术论文,但他还是个无名之辈,且备尝失业的苦楚。注意到这条广告的,只有两个大学生——学哲学的索洛文和学数学的哈比希特,由于志趣相投,三人聊的十分投机,从而使授课变成了长时间的共同探讨和学习,三人开玩笑地将这个小团体称为“奥林匹亚科学院”,爱因斯坦被任命为“院长”,奠定他一生成就的黄金岁月就此展开。

“一天,我(M.索洛文)对他(爱因斯坦)说:‘我们来一道读大师们的著作,并讨论讨论他们所处理的各种问题,你觉得怎么样?’他回答说,这个想法极好。”索洛文的通信集生动再现了当时的场景。在随后长达三年的时间里,他们三人阅读并探讨了众多经典作品,据笔者梳理,基本可分为三大类:

1、哲学类:卡尔·皮尔逊《科学规范》、马赫《感觉的分析》、密尔《逻辑学》、休谟《人性论》、斯宾诺莎《伦理学》、阿芬那留斯《纯粹经验批判》、克利福德《事物的本性》、昂利·庞加莱的《科学与假设》等

2、科学类:亥姆霍兹《论文和演讲稿》、安德雷—马利·安培《科学的哲学论文集》、黎曼《几何学的基础》、戴德金《数论》等

3、文学类:索福克勒斯《安提戈涅》、塞万提斯《唐·吉诃德》、拉辛《昂朵马格》、狄更斯《圣诞颂歌》等

所谓“三人行,必有我师”,这个非正式组织看似自由、散漫,却到处闪烁着思想的火花,正如索洛文在信中所写:“有时我们念一页或半页,有时只念了一句话,立刻就会引起强烈的争论,而当问题比较重要时,争论可以延长数日之久。”在此期间,爱因斯坦基本掌握了黎曼几何——广义相对论的数学工具,从马赫的理论中洞察到牛顿绝对时空观是一种概念畸形,在斯宾诺莎的哲学中感受到了宇宙背后所蕴含的令人敬畏的美、和谐与自然律的统一……这一切都构成了后来广义相对论的重要基础。为科学史家所公认的是,爱因斯坦的伟大思想以其所推动的人类文明的飞跃,在很多程度上要归功于他在“奥林匹亚科学院”那三年多的日日夜夜,正如他所钟爱的哲学家休谟的名言:“真理源于朋友间的争论”。

奥林匹亚科学院(左起为哈比希特、索洛文与爱因斯坦)

事实上,“奥利匹亚科学院”正是爱因斯坦心中的理想大学,以至于他在风烛残年之际还写下了动人的颂词:“在你的生气勃勃的短暂生涯中,你曾以孩子般的喜悦,在一切明朗而有理性的东西中寻找乐趣。……我永远忠诚于你,热爱你,直到学术生命的最后一刻!”而对于自己的专利局生涯,爱翁给出了自己的独特看法:“学院式的职位使年轻人处于一种为难的境地。人们要求该年轻人写出数量可观的论文——这种诱惑将导致肤浅。……如果他有更强烈的科学兴趣,除了完成被要求的工作外,他会致力于研究他所钟爱的问题。我要感激马赛尔·格罗斯曼,使我处在这样一个幸运的位置上。”(好友格罗斯曼向失业的爱因斯坦推荐了专利局的工作)这显然不是爱翁的一管之见,因为他曾对马克斯·波恩说:“用不着为安置一名有才干的学生在学院中的职位而担心。让他去当鞋匠或锁匠,如果他骨子里真正热爱科学,并真有才干的话,他将会走出自己的路来。”

四

再三回味上述的两个案例,不由让人对真正的大学精神有了一些新的体悟和思索。现代意义上的“大学”(university)一词来源于拉丁文“universitas magistrorum et scholarium”,亦即“教师与学者的共同体” (community of teachers and scholars),这正是20世纪英国哲学家托马斯·布朗(Thomas Brown)提出并为后世学术界所广泛认同的“学术共同体”(Academic Community)概念的由来。在这个学术共同体中,不论你是什么人,只要对于学术有着共同的价值理念和兴趣目标,遵循一定的学术规范,都可以纳入这个群体,老师和学生之间并没有明确的界限,彼此可以成为论辩、质疑和激发灵感的对象。因此,在最广泛的意义上,所谓大学,就其本质而言就是一个学术共同体,无论其规模、历史或条件,正如清华大学校长梅贻琦的著名格言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

由此,我们可以说,一个只有十二人的学生社团也可以成为一所大学,剑桥使徒社就是一所伟大的大学,它已经延续了将近两百年的历史。我们也可以说,一个仅有三人的研讨小组也可以成为一所大学,爱因斯坦、索洛文和哈比希特组成的“奥林匹亚科学院”就是一所伟大的大学,尽管它只存在了三年的时间。我们甚至可以说,一个人也可以成为一所大学,阿尔伯特·爱因斯坦就是一所伟大的大学,他关于宇宙奥秘的思考都源自他大脑中的思想实验,他的大脑就是最好的科学实验室,他在专利局的孤独的业余时光是他与自己、他与牛顿、他与上帝的伟大对话,那是“奥林匹亚科学院”精神的延续。

由此,我们也可以说,一个记满思想论辩的笔记本——无论它来自剑桥使徒社、奥林匹亚科学院或是瑞士联邦专利局——也可以成为学术创新的源泉。追根究底,这些充满思想能量的笔记来自于平日里对于经典的阅读、反思、困惑、质疑乃至于批判,从而需要和自己论辩,和同窗或同事论辩,和前贤故人论辩,和上帝论辩。是的,经典从来不是一份永恒的真理,一个终极的答案,一次一劳永逸的思索,而是以其深邃的思想、独特的视角、批判的勇气为后人提供了一个思想的高度,一份困惑的可能,一次超越的契机。由此,爱因斯坦超越了牛顿,凯恩斯超越了马歇尔,维特根斯坦则超越了几乎所有的传统哲学家……

由此,我们还可以说,真正的大学精神是拒绝权威的——老师不必是权威,学生也不必亦步亦趋。无论是剑桥使徒社,还是奥林匹亚科学院,所有人都是自由、平等的对话和论辩,完全没有尊卑长幼之别。想当年,金岳霖听说一本深奥的著作,就对他的学生说要买来看看,不料大弟子沈有鼎气定神闲地说:“老实说,你看不懂的。”金岳霖想了想,说:“哦哦,那就算了。”另一位弟子殷海光听到这样的对话,大受震动:原来师生还可以这样相处。金岳霖平生素有魏晋名士风范,重学问而不拘小节,哪里容得下那种师生尊卑的无聊道德意识。仍是民国,梁启超以一句“我梁某算是著作等身了,但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值!”,将既无名望、又无著作、也无学位的“三无”学者陈寅恪请进了清华大学国学研究院。在此,梁任公以一种罕见的反权威的权威姿态,维护了一个学术共同体的学术秩序,世人皆赞其慧眼独具,其实更应该赞叹的是他的自由和平等意识。

金岳霖先生和他的学生合影,左一为沈有鼎

由是观之,如今不少挂着“大学”或“学院”字样(近年来许多学院纷纷更名为大学)的机构未必是真正的大学,有些更像是职业培训所——基于经典作品的阅读、研讨和写作难觅踪影,各种技能训练却搞得如火如荼。同样的,发表在所谓的核心期刊乃至权威期刊上的论文也未必就是富于创新的好文章,有些只是顶着行政或项目头衔的平庸之作,因其对经典的陌生、隔阂或亦步亦趋。任何一项真正的学术创新,由于其多少是对已有思想和范式的反叛或发展,在一开始往往会引起较大的争议,很难在主流的学术刊物尤其是权威刊物上发表,往往只能在同人刊物中“试水”。因此,以核心期刊的发表数量来评价一个人的学术水平或成就是十分荒谬甚至可笑的。

作为青年学人(学子),抱怨外部环境总是太容易,而真正重要的是创造属于自己的大学。在这所大学中,经典作品犹如一座座桥梁,让这个学术共同体在理性和想象力的两极间畅行无阻,四通八达。基于经典作品的阅读与论辩将引导你我探索未知,创造知识,在创新中传承,在传承中创新,最终抵达真理的彼岸,正如哈佛大学的不朽校训——与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更与真理为友。(典出亚里士多德《尼各马可伦理学》:“吾爱吾师,但吾更爱真理。”)

是的,哪儿有经典阅读和研讨(论辩),哪儿就是大学。