战争的底色:小津后期电影中的女性

“年轻时有几部电影看了很感动,后来再看时却觉得无聊,这种体验常有。”这是小津安二郎在谈及自己的观影体验时曾说过的话,和他的日记、电影笔记,甚至人物台词一样,舒缓、从容,言简意赅。以此为标准评判小津本人的电影,倒也颇为合适,尤其是其晚期作品,节奏缓慢、风格接近、剧情重复,在“家庭”这个大多数人未必认可的小天地里任性地做着他精细的小文章。作为小津的影迷,当电影即将上演,看到熟悉的片头,听到具有强烈小津感的开场音乐时,往往会惴惴不安,是否还会甘之如饴,或是终于该觉得无聊了。

还好,小津依然经得起时间的考验。许多年轻时感受不到的细节,需要旷日持久的生活磨练,才能理解电影中被导演以淡化的形式强化的心性与情绪。同时,缓慢、细腻、自然的风格,也像是在时光中蜕掉一层皮,那不是所谓的“极简”,而是在充分雕琢后产生的一种高级的形式感,不能因其风格温和就认为其没有风格。甚至一般观众所以为的沉闷,也是小津形式感的一部分。

毫无疑问,小津对于后世电影导演来说,已经成为一种“方式”,强烈而且独特,在他过世数十年后,依然血液般流淌在后世导演的作品之中。爱之者百看不厌,憎之者嗤之以鼻。

莲实重彦在分析小津电影时,特别提到其电影中诸多看似冲突的元素的并置,莲实列举了器物和文化上的例子,如豆腐与炸猪排,西餐与日式饮食,这个名单当然无穷无尽,我们还可以继续完善添加,如洋酒与花生、西装与和服、相亲和自由恋爱,但其中,莲实重彦未曾提到,多数观众可能也视而不见的,也许是战争与现世安稳之间的对照,与上述并置安排异曲同工,却是隐形而抽象的,以小津的方式恰如其分地安放,不过分突出,也不加渲染,同样是日常生活中反复浮现的主题。如果说战争是小津电影中潜在的底色,女性无疑是这一底色重要的对照物。

《彼岸花》中,丈夫和妻子之间有一场看似平常的对话,和小津电影中常有的情形一样,两人并肩坐在户外,反复感叹天气真好。田中绢代饰演的妻子忽然开口说怀念战时的生活,全家人每天都守在一起;丈夫温和而坚决地反对,他一点也不喜欢那段日子。这可能是小津电影中为数不多的,人物直接表达战争感受的时刻之一。更值得一提的是,对话展现了男性和女性对于战争的不同态度。女性一览无余的微笑,和男性若有所思的迟疑,形成了明确的反差。同样是在这部电影中,父亲们聚在一起讨论女儿们的感情问题时,开玩笑地说,战后女性们变化太大了。这部电影简直可以视为这一感慨的铺陈和延伸。年轻一代对于自由恋爱的追求是通过女性角色呈现的,男性的态度表面上不是导演关注的主要对象。年轻的女性试图掌握自己的命运,以各种方式拒绝长辈们相亲的提议。与此同时,电影还不遗余力地展现了她们在家中的地位之高。她们外出工作,有自己的朋友和社交圈,在家庭的圈子之外结识她们心仪的对象,并最终克服困难与心爱的人成立新的家庭,即便以惹怒父亲、引发家庭矛盾为代价,她们也坚持自己的选择(如《麦秋》中的纪子)。此外,她们的存在使家庭的架构更加稳定,在一定意义上是母亲身份的延伸,同样不可忽视的,小津电影的经典主题(也常常被视为惟一的主题),日本社会由传统向现代转变过程中家庭的解体,往往是以女儿的出嫁这一情节完成最深刻的表达。在女儿出嫁之后,父亲或母亲独守空房,或夫妻两人离开城市里的大家庭,到乡下去生活,几乎成为小津晚期电影的经典结尾。

如果说《彼岸花》中母亲的变通和父亲的固执,还只是有趣的对比;那么,《秋日和》则将女性精神和外表上的美发展到了极致。影片开头,三个男人在葬礼之后讨论故友遗孀与其女儿的婚姻问题。原节子饰演失去丈夫的中年女子秋子,她在前夫的朋友们眼中和年轻时一样充满魅力。尽管他们都拿她再婚的事说笑,但事实上都不希望她再嫁。其中一幕,是两个男人步调一致地摩挲着她送给他们的前夫的遗物——烟斗,以沉默面对三人中惟一一个妻子已经过世、似乎有可能迎娶遗孀的老鳏夫。相比男性场域的剑拔弩张,妻子们的表现要大度得多。她们心平气和地坐在一起讨论丈夫爱慕的女子,面带微笑,气氛和谐。

男性和女性之间的对照,同样集中体现在《秋刀鱼之味》和《秋日和》矛盾的解决方式上。《秋刀鱼之味》中,丧妻的父亲和儿子、朋友、同事,几乎与他见到的每个人商议女儿的婚事,但女儿本人却是惟一缺席的对话者。女儿因为时机错过了心爱的对象,也只能在阁楼上默默哭泣,父亲无法与女儿进行言语上的沟通。而在《秋日和》中,同样是担心出嫁后使母亲陷入孤独的女儿,以及希望女儿勇敢追求幸福的母亲,她们陷入了双重隐瞒所导致的误会,但矛盾终于演化为一场喜剧,被女儿的好友百合子化解。这个倔强、孩子气、不按常理出牌、不断打嗝儿的小姑娘,主动出击,调解了三个男人无法解决的矛盾。他们不由感叹说“现在的女人真是难以捉摸”。显然,在小津镜头下,女性比男性有更多沟通的意愿,她们用笑容和坦诚感化彼此,为对方着想;相比之下,男性似乎依然活在上个时代,用旧时代的方式进行交流,碍于礼节,困难、低效,主要靠领悟和运气。

电影中有一幕令人印象尤为深刻,百合子在公司楼顶上,和男同事说笑,这么好的天气去爬山吧,别待在公司了。热情提议之后,女孩轻微地、有节奏地抖动双腿,实在让人难以忘怀。比起男性,女性似乎能够更好地适应传统向现代社会的转变(这是当然的)。《秋日和》的结尾,母女二人在旅行的最后一夜达成和解。母亲不必为了让女儿出嫁而勉强再婚,女儿也不必因为将母亲独自留在家中而产生负罪感。

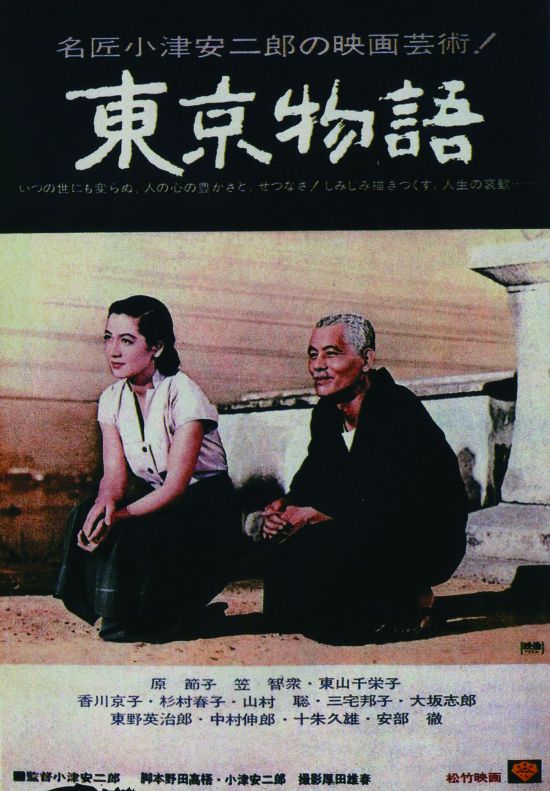

不仅是《东京物语》和《秋日和》,我们会看到,小津晚期电影中的和解很多都是通过女性达成的,男性似乎只能让误解与隔阂雪上加霜。同样的,待嫁的女孩儿充满活力,对新生活充满向往,而她们相亲或约会的对象显得普通、沉闷,尽管同样出现在彩色片中,却像还是活在黑白片的单调光影里。事实上,年轻女性的形象更接近于小津影片中的小男孩,他们放肆任性,有话直说,常常是小津幽默感的最佳载体。但这种旺盛的生命力在成年世界中被转移到女性身上,男性则成为社会规范的维护者。

《秋日和》中绫子和百合子从工位上有默契地相互点头,一起站起身,跑出办公室,在楼道的丁字路口遇到一个以正常步速走路的人经过。她们相视一笑,减速,再加速通过,来到楼顶的天台。美丽活泼的背影和一板一眼的日常生活形成对照,和男性所代表的秩序感以及古板、因循守旧形成对照。毫不夸张地说,年轻女孩的天真烂漫、欢声笑语,以及她们身上所散发的活力,成为小津电影中最闪亮的一笔,她们是战后日本的光芒,也是小津电影世界“战争”的反向投影。

小津在《东京暮色》电影笔记中曾有一段耐人寻味的话:“有人说这是描写年轻女孩放荡不羁生活的作品,但我的重点毋宁是在笠智众的人生——老婆跑掉的男人如何生活下去。以上一代人为主,年轻人只是陪衬的角色。但一般人的眼光似乎只看到装饰部分。”关于男性与女性的对位关系,也如出一辙。小津再次以“事件”表达他的“理念”,以“装饰”掩盖其真正的“重点”。女性对男性权力的挑战,构成了战争底色之上的另一重并置。如鹤见俊辅等所指出的,日本女性不仅不必承担战争的原罪,反而以她们对家庭和日常生活的尊重,维系了战争背后社会的正常运转,女性的自信和社会地位也由此得以建立。

小津用他一贯的幽默感,化解了男性在面对女性崛起时的失落感。就此而言,男性又作为与女性并置的一方,以其“失语”进行沉默的言说。正如人们已经注意到的,小津电影中省略的部分,恰恰是他想要言说的、真正重要的内容。

电影《彼岸花》中,父亲和女儿从一开始就为了相亲还是自由恋爱而角力,电影结尾,两人分步骤达成了和解,但电影中并未出现女儿婚礼的场面;父亲决定去探望女儿,镜头用列车上发电报的方式确认了父亲此行的目的地,之后列车缓缓驶向远方,对于相聚的场面,导演似乎毫无兴致。可以确定,小津展现“过程”的热忱,远远超过对于“结果”的热情,以通常的电影语言描述,大概就是刻意回避“戏剧性”的一刻。如他所言,“想在内容中不落痕迹地累积余韵,成为一种物哀之情,让观众在看完电影后感到余味无穷……电影不是用十分来展现戏剧性,而是只展现七八分,让那些没有展现的部分成为物哀是我的目标”。

谁也无法否认小津电影的格局之小,主题、情节之重复,但就是在不断的重复中,艺术家逐渐抵达自身,形成强烈的个人风格,小津正是以其独特的执拗,在电影史上得以留存的。他用每一部电影的拍摄来探测他所能够探及的电影这一艺术形式的底线,并最终与观众达成和解。通过仪式般的精心设计,在影片拍摄的过程中达成自我修行和自我实现。小津属于朝着一个方向深入,而不是四面出击的艺术家。他的电影就像是通过简单的名词和最基本的动词搭建起来的舞台人生,和他的文字一样,让人平静、坦然地面对人生中每日重复的各种况味。演员重复出演,在不同的影片中设置相似的故事情节,也许正折射出小津本人对人生的观念:人生中无数次的重建与毁灭,就如同每日的餐饭,每日的离家上班,又归家团聚一般,每天都在上演,这是聚散离合背后最为重要的实质。超脱了“传统”与“现代”这一表面格局的日常生活本身,是“战争”的重要对应物,女性在维系家庭生活方面的重要性,又再次肯定了寻常日人生的价值,也让在场又缺席的男性对战争的参与,得到了背面的表达。“是这样吗?”“真的是这样吧?”也许我们只能像小津镜头下的人物一样,有礼貌地感叹,他未说出的,总是比他已说出的更多更重要,而他又确实具有这样的能力,让“无”在沉默的同时被精准地表达。