局外者,“木头人”,蒸汽波

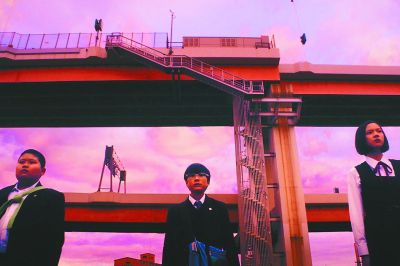

《我们是小僵尸》剧照

“今天妈妈死了。也许是昨天,我没有哭。”

别以为这是法国大作家阿尔贝·加缪那部著名的《局外人》的开头,这是日本电影导演长久允的大银幕长片处女作《我们是小僵尸》(又译《我们都是木头人》)的第一幕。这部11月1日刚刚在中国电影资料馆上映的影片,在今年的柏林国际电影节、上海国际电影节,乃至不久前的First电影节上都引发了热议,乃至更广泛的后续讨论。

青春片?

出生于1984年的长久允其实已经不算“新锐”的年纪了,要知道加缪写《局外人》的时候不过26岁。但是考虑到像“任天堂”这样的公司居然在晚清的时候就已经成立了,而我国上个世纪末玩红白游戏机的那一代如今已经开始年过不惑,有的甚至接近知天命之年了,故而可以将导演视为“新人”吧,更何况他目前的两部作品,一部短片《就这样,我们把金鱼放入了泳池》和这部电影都是写中学生的,只不过年龄段稍有不同,有少年,也有青少年。

那么,可以将长久允的电影视为“青春片”么?恐怕这不是一个拍“类型片”的导演。固然日本电影盛产各种“青春残酷物语”,但这部电影似乎并不致力于展现青少年的成长或受挫、反叛、愤怒,它并不在意于“反思教育问题”,它的空间远远超出学校、家庭,更像是一只借助青少年视角的万花筒,投射出种种社会上令人眼花缭乱的社会症候与虚像。

诚然,这部影片本来也并非是为了“揭露”“批判”什么的,从某种角度来看,它更接近于《爱丽丝漫游仙境》。

故事说的是某一天,四个中学生在火葬场见面了:中产阶层的男主角初中学生小光、家里开小中餐馆的小石、小修理铺的孩子竹村和“老钱”家庭的美少女郁子。他们的父母都是非正常死亡,或车祸,或煤气爆炸,或自杀,或被谋杀,但这一天他们却都哭不出来,也说不出来自己到底难过不难过。这个共情让他们决定一起出去流浪,仿佛走上了8BIT游戏“闯关”之路,无意中被包装成演唱组合,又莫名其妙火爆网络。网络暴力先是逼死了导致小光父母死亡的司机,随之又将暴力矛头对准小光,组合终于解散,他们又踏上未知的旅程。一个如此荒诞的故事。

荒诞剧?

《我们是小僵尸》无论从剧情、立意、影像风格都给人明显的荒诞感,那么,可以说这是一部荒诞剧吗?

“哭不出来”和《局外人》的荒诞性是有一点接近的。加缪作品的荒诞感,源自一个矛盾:我们对理性与美好有序的生活的预设和非理性杂乱无章的现实的脱节。这种矛盾或许更应该描述为:将假想当作真实与面对实相束手无策的矛盾。这并不是什么犬儒主义,也不是什么“只有我看破了一切”,而是一种荒诞的无力感:在实相面前我们既无力行善,亦无力作恶。

坊间所谓的种种“佛系”见解大都是相当浅层次的,就连“佛系”这个说法本身也非常浅陋。“哭不出来”的缘故很多,对于“小僵尸”们来说并不是真的“无所谓”,更是一种后知后觉或者是一种突如其来的茫然,或是内疚感的攻击造成的手足无措。当然他们已经学会了表面上的若无其事、毫不内疚。他们小小的年纪里已经历了种种荒诞了。当然从未体验过爱,只看到种种爱的虚假是一个共性,在家庭、学校被否定和受霸凌也是共性——虽然电影似乎交待了一些特殊原因:小光的妈妈从小到大给他升级各种游戏机,作为陪伴的替代物,并顺理成章地以为孩子能行,而郁子的母亲则把女儿当作灾星。

导演的电影语言也加深了荒诞感。当晴空下,火葬场的烟囱袅袅飘出白烟时,你几乎以为这是在致敬小津安二郎(一个突出的例子是《小早川家之秋》,开头和结尾都有这个镜头,并且在结尾,一组全家人克制地凝视和火葬场冒烟的烟囱的蒙太奇制造了一个非常悲伤的场面),但在这部影片里我们感觉不到悲伤,孩子们在力图互相证明自己“没啥感觉”,音乐配的是普契尼歌剧《蝴蝶夫人》的经典唱段《晴朗的一天》。这种抒情的气氛仿佛喝杯咖啡或者下午茶那么“日系”。荒诞剧情在孩子们上路后就不断展开了:“精心策划”的“抢劫便利店”,用垃圾堆翻出来的乐器组成摇滚乐队,却因为无意中被某个娱乐圈“废柴”(池松壮亮出演,也是此片唯一的明星)发现,上传网络而爆红,被骗签约“出道”,于是生活变成了不断上电视通告、演出、满足粉丝的偷窥欲和口水——而所谓粉丝却是最盲目、最暴戾的一个群体,在满足了自己的道德欲望之后,舔舔刚吃过人的嘴巴(他们将肇事司机逼得自杀谢罪),又回过头将“小僵尸”们反噬(都是你们逼死了这无辜可怜的司机):最糟糕的是,这些看似荒诞的图景却是我们所遭遇的真实!

只是,加缪的荒诞感来自他对真理、实相的探询、追问,而长久允导演显然志不在此。我们可以将那个有点日式鸡汤的结尾,理解为整部影片是为了让孩子们以后更好融入社会,或成为“社畜”而进行的闯关游戏。

视觉系?

《我们是小僵尸》最令人称道的,就是导演将电影与游戏进行的“嫁接”,甚至有人将其称为一种新的电影语言的诞生,称之为游戏电影,可是细细分析,游戏只不过是一种包装的手段而已。

当然“游戏风格”是给影片加了很多分的。除了游戏因素之外,影片还使用了很多光怪陆离的华丽(甚至艳俗的)视听特效。不过这并不奇怪,甚至这就是日本电影近年来的一股潮流,或许可以称为“视觉系”吧,但终归属于电影范畴,并没有开创新的艺术类型。长久允显然熟谙现代艺术,影片中大量使用了跳切镜头,在某些桥段还有强烈的安迪·沃霍尔式的波普艺术风,但最有趣的是他对“蒸汽波”的使用。“蒸汽波”(Vaporwave),是“赛博朋克”(Cyberpunk)和“合成器波”(Synthwave)两种风格的新的合成,这种手段将拼贴风格、霓虹灯风格、艳俗风格、电子合成器风格、低保真风格融合在一起,制造出一种视觉光怪陆离的虚像,水汽氤氲,远离所谓的“真实”,反而在某种程度上让人在心理上更认同其“真实”,尤其是童年在游戏机前度过的一代。导演更是将游戏机特有的8BIT像素放大,并将整个故事植入到一款游戏中,从四个孩子开始上路时就一路“打通关”:1、巴别塔 2、青椒肉丝和夕阳 3、牛奶就是爱 4、钢琴课 5、梦幻乐园 6、垃圾城 7、小僵尸乐队 8、更换职业 9、是谁杀的人 10、终场的开端是下雨 11、世界末日,最后一关、在死亡的路上兜风。就像在游戏中一样,他们每次的过关也不会有什么实质性的奖励。电影更是将四个孩子设计为8BIT像素的游戏人物,分别用颜色不同的四个小人代替,并将银幕设计为横版游戏机,但这样做只是让观众强化了对“游戏”的联想和认同,其实观众在电影院里是无法操作这款游戏的。

归根结底,还是影片的结尾最能说明问题。在游戏里从死亡之路逃出生天的孩子们,看到了富士山——这个励志剧惯用的结尾,其实才是导演要表达的:给“丧”的一代孩子一点“治愈”。