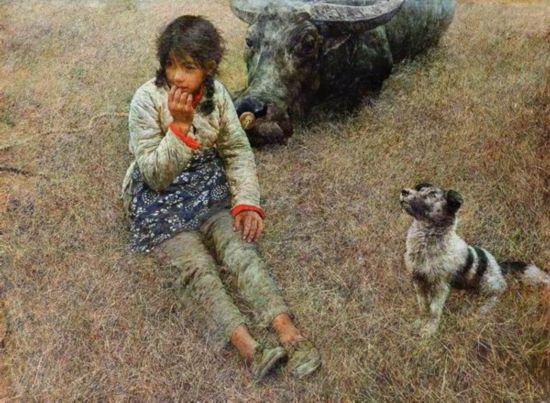

何多苓:现在看《春风已经苏醒》还是好画

1948年出生的何多苓,是一位几乎与新中国同龄的艺术家。从1980年代的代表作《春风已经苏醒》直到如今蕴含追求中国传统写意精神的油画,他的艺术创作应时而变,也自成趣味,始终着眼于抒情的具有诗意的艺术探索。“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)近日专访了何多苓,谈及艺术家眼中新中国建立七十年的艺术变迁,和其自身艺术生涯与时代的关系。

现在的何多苓大多的时间都在成都郊区他自己设计的院子里,安静地喝茶、赏花、画画,写生。他坦言,对自然之美是在知青下乡时充分感受到的。他对澎湃新闻说:“从1990年代开始我看中国画远比油画要多,但我没有想自己要去画中国画。去年,我看了《春风已经苏醒》,觉得还是一幅好画。放到当时是好画,放到现在,还是好画。”

何多苓

1977年,29岁的何多苓参加了高考,进入四川美术学院学习。在那里,他和罗中立、张晓刚等人,成为了同班同学。1980年代,“伤痕美术”轰动一时,何多苓也被归纳为其中一员,其作品《春风已经苏醒》呈现了坚实而全面的造型功底,落笔之处,人物、景象充满生命活力。

从“伤痕美术”到如今蕴含传统中国画韵味的花卉、肖像等作品,何多苓的艺术状态一直在变,但始终着眼于具有诗意的艺术探索。

少年时代,文学与自然的滋养

澎湃新闻:可否谈谈您少年时代的故事,作为和新中国的同龄人,您的少年时代是如何与艺术结缘的?

何多苓:我很小的时候就画画,而且我觉得一开始就画得比较成熟。我没有画过一般的儿童画。七岁的时候,我母亲给我出了个题目,让我到《小朋友》杂志投稿,最后入选刊登出来。我当时画了一个汽车,看上去有透视,不是一般小孩画的那种平行的,四个并排的轮子。我一开始画就是透视,那会儿没有任何人教我,我也不知道怎么悟到这一点,所以可能我天生比较喜欢画画吧。

上中学的时候,有一个比我年长一点的朋友考了川美附中,他本来也想建议我考,但我父母也不同意,觉得中学开始学画,文化课可能就跟不上,就让我上普高。

虽然当时发表过作品,还参加过一个国际比赛得奖,但我母亲没有让我在绘画方面去发展。他们也非常忙,没空来管,这和现在父母注意子女特长方面的发展不同。其实他们当时注意一点的话,我会很早就往这方面发展了。所以我也玩别的去了,就一般的男孩子玩的东西,一帮小孩儿平时都在一起。那时候,我也比较喜欢看一些科学方面的杂志,是自发的,因为我父母也不是学这个的,我父亲是学财经的,财经方面的专家。后来,我做收音机,做飞机模型,整个中学都没画画。

何多苓与家人合影

“文革”停课了,我就有时候画点插图。当时比较喜欢看一些苏联儿童文学,画一些儿童文学插图,像《格林童话》、《俄罗斯民间故事》等。那会儿的书纸张很差,但是插图都很精美,受其影响,我开始画插图,但还是没有正规学。那时已经有朋友开始正规学了。

1969年下乡了。下乡时候我也画画,我下乡在彝族地区,就去画了一些彝族人的记忆速写。并非当场速写,而是看了后回家画。画幅很小,用铅笔画的。一直到73年,我被成都师范学校招进去,那里正好有一个美术班,我才报了名,开始学画。

何多苓在四川凉山插队

何多苓《彝族人》1970

澎湃新闻:进入美术班以后直至进川美,其间您大概学习了多久?

何多苓:学只学了一年,后来是工作。但我一直在画画,基本上是全身心画画。后来1977年考的川美。

澎湃新闻:下乡时,除了写生,据说您还看了许多画册。当时有受谁的影响吗?

何多苓:我下乡的时候,朋友朱成比我大一点,他搜集了很多印刷品,撕下来一页页的图片,都是西方的,俄罗斯的。还有几本是从抄家的物品里偷来的,很可贵,可惜现在都没有了。我记得有英国皇家学院的藏画,十几大本,全是黑白的,印刷很精美。那个对我的启蒙影响太大了。

知青时代的何多苓(右一)

澎湃新闻:当时您有照着上面的图片画吗?有倾向于选择某一类型的作品吗?

何多苓:我比较感兴趣的是一些带文学性的,比较抒情的东西。那会儿我还喜欢唱一些苏联歌曲,把苏联歌曲内容画成插图。

澎湃新闻:您画的《带阁楼的房子》特别精美,这应该也跟您下乡有些关系。

何多苓:下乡的时候看了很多文学作品,契诃夫是我最喜欢的作家,《带阁楼的房子》是我最喜欢的一篇小说,就想一定要把它画成画。当时就是进入那种感觉,花了三个月的时间,画了一批。在那之前和那之后都不可能再画那种东西了。

何多苓《带阁楼的房子》

澎湃新闻:画《带阁楼的房子》时,有没有参考苏联文学上的插图作品?

何多苓:有,但不是插画师。我以前受俄罗斯文学,以及俄罗斯的一些画家的影响。《带阁楼的房子》里,人物基本上是谢洛夫人物风格,风景是用的列维坦。但还是有一些靠发挥想象。

澎湃新闻:那时候,文学给您的滋养很重。

何多苓:我觉得是人生观和对大自然和美的认识。这个对我很重要。虽然那会我没有认真画画,但是我对那个所处地方的观察和体验完全是审美的,而不是从生活上的。如果从生活上体验,那就非常艰苦了。还是从人和自然这方面去体验的。

年轻时的何多苓在作画

澎湃新闻:您年少时,中国的美术环境是怎么样的?您觉得新中国建立后的艺术环境可以分为哪几个阶段?您又是如何看待这几十年的变迁?

何多苓:“文革”以前,我们年龄都很小,虽然小,却什么都知道。我现在能找到的画里边,包括一张1958年的大炼钢铁,当时的一些全民性的运动,因为我们家附近就在搞这个。我就画下来,很可贵的一个记录。关于时代的印记,可能就这么一点儿吧。

然后下乡画一些彝族的生活场景,凭记忆画的。虽然我没有刻画过跟我有关的真实生活,但影响肯定是有的。当时艺术环境跟现在完全不一样的,那会儿的画画都是讲政治,所有的画都必须服从政治宣传。记得我当时看的国画里,山水画里一定要加一面红旗,或者加一个火车,几个烟囱,又或者加一个高压线塔,那是时代印记。

何多苓《大炼钢铁》1958年

1970年代学画以后,工作了也是教美术。当时是没有其他的渠道的,只有官方的展览,还有美协。美协是官方机构,代表官方和群众美术的纽带。70年代,他们就是经常办一些阶级教育展览活动,知识青年上山下乡展览,一些导向性的展览,都是一些命题画。题目是定了的,画面色调、情调、气氛都是固定的,就看你怎么画了。当时不管年纪大的,年轻的都是画这些,只是大家比谁画得好而已。我也是在那个时候看到陈逸飞、陈丹青的画作,觉得他们画的很好。

我当时崇拜的一个画家叫何孔德,在部队里的,当时是很多人的偶像。他是亲临战场去作为随军的画家,画朝鲜战争。虽然是规定动作,但是他画出了个性,对他笔下的人物是有一种人文关怀的,在当时非常难得。

何多苓(右一)与川美同学合影

何多苓与唐雯、冯晓云在街头,1979年。

后来1977年考上美院,随后改革开放,中国的一个巨大的变革就开始了。考上美院是我这辈子没有想到的。因为当时的年龄上限是30岁,我29岁,差一岁。如果没考美院,可能就没有走这条路。然后,在学校里接受了专业训练,第二年就恢复了画人体,这在原来都是难以想象的事情。快到我们毕业那一年,第二届全国美展和第一届全国青年美展就开始了,学校号召学生都来画作品参展,号召题材一定要解放思想,放开画。时代应运而生。

我当时要毕业了,画的是《春风已经苏醒》。我的画一开始就没有太多的政治背景,回避了这些东西。因为我是对文学性和抒情性感兴趣的。所以我觉得我还不能被称为“伤痕艺术”画家,作品还是比较偏个人和自然的感受。我对社会性的一方面,至少在艺术这块,不是特别关注。

何多苓《春风已经苏醒》

八十年代后,新潮美术与当代艺术生态

澎湃新闻:您是如何看待80年代的,包括“八五新潮”开始,当代艺术被引入了国内?

何多苓:那个时代,四川美院很出风头。中国新潮美术的第一拨浪潮,就是在四川美院掀起的。其实现在看来,应该称之为“批判现实主义”,是很有里程碑意义的。在中国,艺术第一次接触到民间,接触到人间疾苦,大概时代背景,跟文学是合拍的。1980年代开始,《伤痕》小说风行一时,然后伤痕艺术应运而生。虽然现在可能没太多的评论提到这个问题,但我觉得实际上中国的新潮美术不光是从“八五新潮”开始,应该是从1982年左右的四川美院开始,就是中国的新潮美术。因为第一次把整个美术扩展到整个真实的生活,现实的生活。虽然不是在画法上的突破,但在题材上、思想上有很大地突破。在那之后,才是“八五新潮”。

我个人而言,可能是下乡时形成的天性,跟群体和跟运动是保持一种疏离状态。人可以是朋友,但我不一定加入他们。所以我就是一个旁观者。我一直画我自己的画,可能跟他们也没什么关系。

澎湃新闻:作为一个旁观者,您如何看 “八五新潮”?

何多苓:“八五新潮”很重要,当时中国跟西方当代艺术接轨了,不管从风格上、图式上、流派上,还有交流上的。当时西方一些主流的艺术话语体系,已经注意到了中国当代艺术。注意到中国也是有当代艺术的。“八五新潮”很快进入“波普”运动,这种风格因为从美国兴起的,在西方一直是主流。所以这是他们看得懂的政治符号。艺术开始使用一些图示化的语言,不像以前都是写实的,而是完全图式化的语言,诠释中国社会的方方面面,这些都是一些很里程碑式的创作,在中国美术史上开辟了一个新的时代。

虽然我自己没有去介入,但客观来看,确实非常重要。所以从“八五新潮”,中国艺术就正式跟西方当代艺术接轨,我们大概用了几年就翻过了西方一百年历史,感觉追上了,经历了一个天翻地覆的变化。当然其中肯定是良莠不齐,有很多粗糙的东西。但这个一切都是正常的。这仅仅是在1980年代,1990年代只是一个余波了我觉得。

何多苓《青春》

澎湃新闻:进入新世纪以后,当代美术馆更多了,展览更多了,艺术画廊也更多了,从某些方面来说和西方更接近了,但有些作品依旧是在模仿西方艺术……您是如何看待当下的艺术生态的?

何多苓:我觉得模仿也是很必要的,我们都模仿过。每个人选一些自己的画家。画画是个技术活,技术上模仿。在图示上,比方说超级现实主义、波普,这些都是西方原创的,我们都可以说是模仿。模仿后,它已经是使用了中国文化符号了,所以我认为这是中国的。

刚才提到了1990年代。那时艺术市场在中国建立起来了,中国整个经济开始市场化,有了画廊、拍卖体系,最终形成了一个完整的生态链。在这一点上,我们也和西方接轨了。这一点我觉得也很重要,画家第一次是可以靠绘画生活,使绘画作品成为商品。这是原来我们学画的时候都没有想到过的。我们那时候没有艺术市场,甚至不知道艺术品可以成为商品。

何多苓《阿赫玛托娃-忧伤》布面油画 2016年

澎湃新闻:您在1990年代之前从来没有出售过作品吗?

何多苓:接近1990年代时候才开始有出售,是藏家来私下找我买。1990年代初。那会儿开始卖画,但是没有系统接触过。藏家都是直接找画家,跑到画家家里看,直接拿画。现在,正常体系应该是画家被画廊代理,或者办展览,然后被藏家买去,再进入二次市场拍卖会。

我们学画的时候,全班那么多人,大家都是对画画有很大的兴趣,希望毕业后能够成为一个美术工作者,可以靠画画找一份相关的工作,靠工资生活。兴趣是画画。我记得1985年,我第一次去美国还特别不适应,不适应这种艺术市场化,觉得艺术怎么变得那么商品化,当时甚至还有点瞧不上那样。后来随着国家的发展,就觉得都正常了。所以1990年代,中国的整个艺术体系都是进入正常的发展,并行不悖的,多元化的一种发展。

澎湃新闻:但是如今,展览中架上绘画的比例似乎在逐步缩小。

何多苓:这是2000年后的一个特点,多媒体艺术正式进入艺术的领域,而且逐渐占领了一个大的领域。首先,它突破了绘画的原有模式和很多限制,把艺术领域拓宽了,引入技术,引入电脑,电视,电影这些媒介。这比起架上绘画来说,是很炫目的,并且更容易跟公众交流,大量的艺术家也投身于此。其实这个在西方就是这样的,也是一个在当代世界主要的潮流。所以绘画一下就成了传统的,甚至变成可有可无,而且可能被很多人预言一定要灭亡的一个种类了。这也充分体现了多元化,体现了当下的技术手段跟艺术合流的一种状态,这是一个世界潮流,不可避免地会出现这些现象。

追溯历史来说,在发明了照相技术以后,肖像画其实就可以不存在了,对吧?拍个照片比你画很久都更像。后来电影、电视有了之后,作为记录事件性绘画,就没必要有了,电视电影照片都可以代替它,而且表现得更好。这样来看,绘画很快就在中间分化了很多,不再是绘画了,而且可以广义地称为艺术。很快,这个艺术变得没有门槛,没有标准。

何多苓《闻莺》布面油画 2012年

澎湃新闻:您如何看待当下的新媒体作品?很多人认为一些当代艺术追求形式,而缺少一些思考。

何多苓:这要从几方面来看。我觉得形式本身就是一种思考。形式和技术手段就是一些艺术家思考的结果。

其实我觉得中国的传统绘画就是这样的,文人画就是把内容跟形式高度结合起来了,和思想高度结合。所以作为艺术来说,这个是允许它存在。同时,也有很直接的体现社会的艺术,这在西方很流行。很多画家都是直接体现社会生活,一些尖锐的当下的问题,在艺术中加以表现,用艺术的各种媒介来反映。

这是都可以的,没有是非在里面。

回顾与展望,糅合中国文化特质

澎湃新闻: 从《杂花》系列,人物肖像系列等,都可以从中看到中国画的影子。可否说您近些年来在从油画回归到中国画?

何多苓:我一直在看中国画,从1990年代就开始了,这比我看油画远远要多。但我没有想自己要去画中国画,就是把这个中国画的很多东西逐渐地吸收到自己的油画里边来。因为我还是喜欢油画。开始是引入一点中国的文化符号,引入它的一些表面的肌理。

2012年以后,我就开始把中国画的一些用笔,一些山的皴法,树的勾勒运用进去。这些跟当年学的传统油画不太一样了。油画是块面为主的,堆起来的,最亮的部分是最厚的。我的画面相反,最亮的部分是最薄的。这就是留白,是中国画里来的,这一点跟传统油画差别很大。

澎湃新闻:从个人状态来说,您给人的感觉是很安逸,而不是很强调进入市场了。这是否可以说您的艺术状态发生了变化,变得安逸了。

何多苓:我现在可能更超脱。年龄大了,我觉得画什么都可以。天气合适,花多的时候就画花,天比较热,我就在屋里画肖像,而且很随意,很轻松来画。

画肖像还是我的绘画的一个主要题材,画几十年了。摆了这么多画在那儿,有时候你还是会去观察它的一些阶段性的区别,然后从中看出很多你需要去做的事情。时间的积累,经验的积累,个人的观察,体验和认知能力的一些改变,让我看到自己画的时候,比以前更清晰地知道应该做什么。我觉得这一点很重要。

市场,我觉得很好的一件事情,但对我来说不是太重要了,因为我也没有太多的需求了。

何多苓《杂花写生No.3-夏》布面油画 2013年

澎湃新闻:“伤痕美术”那个时段是您成名的时段,对于您来说,那个时代以及那个时代的作品意味着什么?

何多苓:去年,我看了《春风已经苏醒》了,就觉得还是一幅好画。放到当时是好画,放到现在,还算好画。

当时那张画画出了色调。因为当时我们学院的其他画都不画色调,只是颜色。这是比较技术性的,从当时的角度看是一个优点。现在看,这个色调还成立,而且画面密度,复杂性都很大。当时下了很大功夫,但方法很笨,但是我觉得还是挺好的。包括后来《带阁楼的房子》这些。挺好。我觉得我个人一些作为阶段性、里程碑的符号的一些作品,现在看还是挺好。

有人看到我去年的个展时说,“我还是喜欢你80年代的画”。那也对,反正都是我画的。我自己还是比较喜欢现在的画。现在这个阶段更自由。

澎湃新闻:您对于青春是否有一种迷恋?从您的作品中,无论是《杂花写生》,还是年轻女性,似乎都在捕捉一种短暂的青春气息。

何多苓:这是后来了。我1980年代的画, 还是比较沉重的,因为那个时代大家都是这样。后来随着年龄的增长,自己人生观的一些变化。我画的年轻女孩居多,很多年轻女性愿意被画,这也是一个客观的原因。我倒不是刻意追求,但看起来确实好像画的很轻,比较漂浮一点,虚无一点。

我觉得这个恰恰是人生的比较成熟阶段的体现。对这个世界的看法,更多是达观的,比较超脱的态度去对待,所以不再去追求苍凉,力度那些。这对我个人还是一个变化,不能说是进化,但至少是变化。

澎湃新闻:未来会有什么样的绘画计划?

何多苓:长期的计划还是有,主要是想画得更好,更自由,更体现中国画家,以及中国文化的一些特质。比如说今年在画的时候,觉得画到某种程度就点到为止反而更好,用减法。这个可能是阶段性的一些思考。