莫森·玛克玛尔巴夫:伊朗电影一瞥

莫森·玛克玛尔巴夫

当伊朗电影20世纪80年代末90年代初在国际影坛异军突起,最先为其积累声誉的是称作“伊朗儿童电影”的类型。这种独特的电影类型以阿巴斯·基亚罗斯塔米的《何处是我朋友的家》(1987)在国际电影节获奖为契机,最先引起了国际影坛的关注,然后以马基德·马基迪的《小鞋子》(1997)的大获全胜(伊朗电影首次入围奥斯卡最佳外语片提名)真正在全世界树立品牌。虽然说“儿童电影”是伊朗电影人应对国内严苛的审查制度想出的“妙计”,但多少也是出于无奈的“无心之柳”。当男女同框的画面也会被剪去,那么将摄影机镜头对准儿童,看起来是最少可能触碰到审查底线的权宜之计;同时,讲述儿童故事的电影不仅会受到伊朗国内占到很大比重的儿童欢迎,也值得成年观众欣赏。

但很快,一些具有创新思想与政治意识的电影人发现,儿童电影可以变为一个承载更丰富意涵的容器:他们可以在一个人人皆能看懂的故事背后加进他们对伊朗社会严苛现状的思索,而后者就不是所有人都能轻易明白。由此,一种伊朗电影独有的运作模式应运而生。我们可以将其简单地称为双层运作模式,也即在表层的故事下潜藏着一个隐喻层,观众可以通过观看一个故事自行揭开背后的寓意。这样伊朗电影就满足了不同层次的观众群体:对于普通观众而言,一个好故事已经足够令其满意,而那些对影像有深层次需求的电影研究者、影评人或资深影迷则可以在表层的故事下解码,挖掘出背后暗藏着的隐喻,这显然会让他们更加满足。这或许能解释为何像伊朗电影这样具有浓厚民族色彩与地域特色的电影却可以毫无隔阂地受到全球影迷的热烈欢迎与赞誉,满足了观众的各种口味。

《女人三部曲》电影海报

伊朗电影可以发展出这种有趣的双重运作模式,可能还与源远流长的文化传统息息相关。在中古时期,堪与中国这样一个诗歌的泱泱大国相比较的惟有古波斯。在短短的几百年间,波斯涌现出了八位享誉后世的诗人:鲁达基、菲尔多西、欧玛尔·海亚姆、内扎米、萨迪、莫拉维、哈菲兹和贾米。除了鲁达基、欧玛尔·海亚姆和哈菲兹之外,其他五位均以散文形式写作,其中又以萨迪和莫拉维(即鲁米)为代表。他们的《蔷薇园》和《玛斯纳维》为我们了解伊朗电影的叙事传统提供了帮助。在这两本书中,情形往往是在故事的结尾点出深意。这种源自于“苏菲”派教义的叙述方式是一些可以直接从故事中感悟的哲理教训,而不是像西方电影背后暗含的形而上学观点。这种思维方式在某种程度上为伊朗电影发展双层运作模式提供了灵感:两者均是借助表层的叙述来指对背后的哲理。当我们感慨像伊朗这样一个经济落后、政治封闭的小国,却能不断生产出让人刮目相看的电影时,去思索一下伊朗文化上的源远流长,或许能找到答案。

莫森·玛克玛尔巴夫正是实践这种双层运作模式的杰出代表。与阿巴斯·基亚罗斯塔米远离政治、倾心于电影艺术概念本身的理念相反,莫森·玛克玛尔巴夫的电影自一开始便直接指向政治。在其早期杰作《骑单车的人》(1987)中,曾经的自行车赛冠军为了给病重的妻子付住院费,自愿接受了马戏团的工作,任务是在自行车上不停息地骑上一个星期。这个荒唐的举动引起了围观人群的狂热,他们将此看作娱乐,疯狂地下赌注。最后,电影所牵扯出的是伊朗荒诞的社会现状的一个缩影。虽然之后在整个90年代,莫森·玛克玛尔巴夫曾以“虚实影像”的方式拍过三部佳作《伊朗电影往事》(1992)、《电影万岁》(1995)、《纯真时刻》(1996)来暗合伊朗电影从“捕捉真实”到“暴露虚构”的发展轨迹,但其他作品如《男演员》(1993)、《魔毯》(1996)、《万籁俱寂》(1998)均是这种双重运作模式的代表。

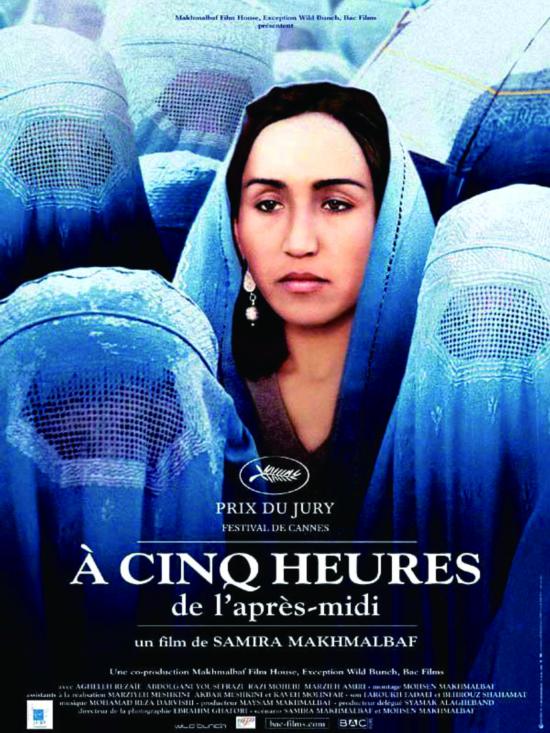

莫森·玛克玛尔巴夫在国际影坛的知名度和地位虽然远不及阿巴斯·基亚罗斯塔米,但凭借其丰富多彩的电影制作形式(剧情片、纪录片和短片等)积极“介入”伊朗动荡的政治格局的举动,被认为与阿巴斯·基亚罗斯塔米齐名。甚至在伊朗本土,他的影响力和重要性在某种程度上超过了后者。他所创建的“玛克玛尔巴夫之家”,俨然已经成为伊朗电影人反抗僵死教育体制的典范,并成长为一个举世瞩目的电影之家。他的两个女儿、妻子先后成为导演:大女儿萨米拉·玛克玛尔巴夫18岁完成《苹果》(1998)、并两次夺得戛纳电影节评委会大奖(《黑板》(2000)和《下午五时》(2003)),小女儿汉娜·玛克玛尔巴夫也在19岁拿出导演作品《佛在耻辱中倒塌》(2007),他的妻子玛兹嫣·玛克玛尔巴夫则有《女人三部曲》(2000)和《流浪狗》(2004),他的儿子成为其中多部电影的摄影师。这些作品均是双重运作模式的典范。

《下午五时》电影海报

对于莫森·玛克玛尔巴夫而言,还有一个值得分析的现象,是他不断在多个国家拍片的经历。起先是伊朗周边国家,随后辐射至韩国、英国等偏远国度。这种可能被国内严苛的电影审查制度所激发的举动,比阿巴斯·基亚罗斯塔米在意大利和日本(《合法副本》《如沐爱河》)或阿斯哈·法哈蒂在法国(《过往》)的拍片经历要早得多。这些足迹包括:《万籁俱寂》(1998)和《性与哲学》(2005)在塔吉克斯坦拍摄,《坎大哈》(2001)和《阿富汗字母》(2002)在阿富汗拍摄,《心灵印记》(2006)是在印度,《园丁》(2012)是在以色列,然后《持续微笑》(2013)则在韩国,《总统》(2014)在格鲁吉亚,《房客》(2015)是在英国……这些范围广泛的拍摄地域,证明了莫森·玛克玛尔巴夫没有水土不服的“病症”,而这一点在某种程度上可以从他的电影风格中探寻到。

那么,莫森·玛克玛尔巴夫的电影风格是什么?如果说阿巴斯·基亚罗斯塔米的电影代表的是艺术中“曲高和寡”的一方,那么莫森·玛克玛尔巴夫的电影则显得“平易近人”。这种情形我们可以联想一下意大利电影的“双子星”米开朗基罗·安东尼奥尼和费德里科·费里尼,或者台湾电影的两位杰出代表杨德昌与侯孝贤。前者提供了一种严谨、规整的电影制作方式,而后者显得要“童趣”得多,他们依赖的不只是思维活动,更是拍电影的天分。这表现在莫森·玛克玛尔巴夫的电影中是一种抽象的失实状态,莫森·玛克玛尔巴夫因此不必严格地遵循新现实主义的创作模式(正如很多伊朗儿童电影实践的那样)。莫森的电影归属于“暴露虚构”的新影像形式。

以《总统》为例,整部电影讲述的是一个虚构国家中发生的总统流亡事件。莫森·玛克玛尔巴夫并没有为这个虚构国家的真实性作出过多的设计,甚至进行了大笔的省略。电影一开始,那辆开向总统府的汽车所行驶的道路除了从街道两边挂出来的灯饰,其简陋不会让我们想及任何一个可能在现实中存在的国家。这种失实一方面受制于制作成本(莫森·玛克玛尔巴夫的电影均是低成本制作),另一方面也可以借此获得一种抽象的艺术效果,为了让表层的故事引发范围更深广的指涉。当总统与孙子在办公室操控城市灯光时,人物从背景的黑暗中稀释出来,这不仅可以省去考虑一个现实中的总统办公室应当如何的多余问题,而且可以将人物形象转换为一种符号认知。

《总统》整个故事就是由这种简单的符号组构,并沿着逃亡的单条路线完成。这条按时间线展开的线路没有分叉,只是在其中某些节点借助于闪回技巧串入了小故事。莫森·玛克玛尔巴夫的“笨拙”与“童稚”也体现于此。当小男孩回忆起之前在宫殿大厅跳舞的画面,剪辑以直接凌厉的方式进行了回切。这种略显笨拙、原始的剪辑方式,让人想起《魔毯》中两位老人回忆的场景,通过目光的延展将当下与过去在同一空间中并置;或者同样出现在该片中的一小段“色彩教学”:当叔叔的手指向一片草地,捧回的是一束绿草;当手指再次指向天空,收回的手就变为蓝色。这种纯然以儿童式想象建构的世界,帮助莫森·玛克玛尔巴夫创造了一个稀释的抽象世界。

这种抽象一旦移植入双层运作模式中,就将合体引发更强大的效力。《总统》中,总统在机场送走妻子的画面,很容易让我们推想这也许是对巴列维王朝衰亡之时国王送走妻子的影像再现,虽然电影要直白地多。这种浅白的隐喻可以指向任何集权国家的政治,而不只限于伊朗本土。当我们以这个角度去看《总统》,就不该去抱怨莫森·玛克玛尔巴夫技艺的衰退或设计的机巧,他仍然在继续构筑独有的影像世界。