止庵 《画见》讲的是看画的事情

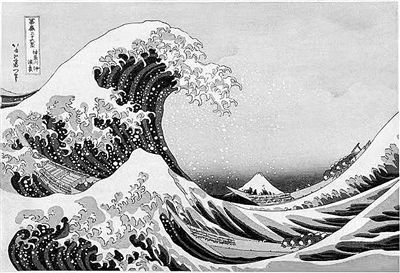

《神奈川冲浪里》,葛饰北斋,创作于1831年

主题:《画见》一场有关情感的艺术巡礼

时间:2019年7月21日15:00—17:00

地点:北京·佳作书局·798店

嘉宾:止庵

主办:佳作书局、世纪文景

最早没看过原画,看的都是画册

当时所有人受的都是这么一种教育

这本书讲的是看画的事情。大概是从印象派开始写起,一直写到上世纪50年代,在后来所谓现代艺术比如说像行为艺术、大地艺术、装饰艺术等这些之前的事。我对整个艺术史的兴趣,也主要集中在这一段。

我自己最早跟书中涉及的绘画发生联系,大概要追溯到上世纪70年代末,当时我已经是在20岁以后。那时候中国才开始对外开放,才知道有这些画家,和这些画家一些好玩的事情。

本来这些画家前后有一百年的历史,但我们知道的时候都是一块儿来的,比如同时知道毕加索、莫奈、杜尚。可是毕加索跟莫奈两个人在一起一定会打起来,他们不是一拨儿人。所以,当时的教育是一个比较浅薄、粗糙的教育。当然不只是我,当时所有人受的都是这么一种教育。

最早的时候没有看过原画,看的都是画册。我家里还有一本第一批印的画册,1980年出的,黑白的,内部发行。里面所有画都是没有颜色的,后来我到日本去买日本上世纪50年代以前的画册,大多也是黑白的,比这晚的才都是彩色印刷的。因此,就不知道这些画实际是什么样。

后来发现,这个问题不只我遇到了,中央美院有些老师也遇到了。上世纪80年代的时候,电视里演过一个节目,里面就讲到这些老师一辈子给学生教绘画,一直在那儿讲莫奈、讲塞尚,但一辈子不知道画是什么颜色,因为他们没出过国。到改革开放以后组织他们去一次法国,拍了一个纪录片,在卢浮宫被采访的时候说:“我讲了一辈子才知道这画是什么颜色的。”在当时就是这么一种情况。

可是他们是老师,是受过教育的。我连这个教育的背景都没有,所以对我来说这画是空白的,而且空白的东西不只这一点。

稍微跟大家说一说我的经历。我是1977年考上大学的,上的是北京医学院口腔系,我是一个口腔科医生。后来做过记者,做过外企的雇员,又做过出版社的副总编辑。这就是我所有的工作经验。这些经验里头没有一个跟美术有关系,我甚至都没有受过“中文”的教育。“文革”之后,美术、音乐、电影,这些都是完全不懂。到改革开放以后开始读书,刚刚说了读黑白的画册,慢慢开始知道世界上还有这么一些画家。

大概在上世纪80年代的时候,就已经有外国画家来中国办画展。现在记忆中最早我看的印象比较深的,是在北京办过的“蒙克画展”。只有20幅原作,还有巴尔蒂斯和个别的毕加索的画。曾经美国有一个企业家送给中国美术馆两幅毕加索的画,当时在报纸上刊登出来,全国人都觉得不得了,中国人开始有毕加索的画。当时没有这样的教育,但我是这样起步的。

从印象派以后,美术史上变化的意义不亚于文学史上的变化,就像后来电影史一样,就像这一时期的戏剧史一样。如果你要对整个世界感兴趣,这些变化都是我们不能回避的。这是第一点需要知道的,也是很重要的一点。

我虽然没看见作品,但开始买相关的书,前后买的美术书大概有一柜半,我开始陆陆续续读这些书。

有机会就去美术馆、看真迹

这是我的美术自我教育

上世纪90年代到外企工作,有机会去法国出差。1991年到1996年之间去过四次巴黎,各待了将近一个月,就有机会去美术馆、看真迹。

巴黎奥赛美术馆是我最喜欢去的一个地方,甚至比卢浮宫对我的吸引力还要大。关于奥赛有一个好玩的故事,奥赛以前是一个火车站。卢浮宫里边有一个印象派美术馆,后来放不下了,正好奥赛的火车站不用了,就把火车站改成叫“奥赛美术馆”。实际上,它就是展陈印象派以后的画。

在19世纪七八十年代的时候,卢浮宫是拒绝印象派画家的,瞧不起这些画家,认为这些画家的画不行。结果有一个人去世前写了一个遗嘱,把他收藏的莫奈、德加、塞尚、西斯莱等人的画遗赠给卢浮宫。卢浮宫得到这么一些东西非常为难——这是经过法律程序遗赠的一大批作品,但卢浮宫不想要。最后经过卢浮宫挑选,每个人的画只要一幅,其他的不要,有的甚至一幅不要。现在,奥赛美术馆出的画册有一页就写到这件事——“这是我们犯的一个很大的错误。”这样就把印象派的画通过一个人的死强加给卢浮宫,后来我们在这儿就看到了很多印象派的画。

我当时也到法国南部看过马蒂斯做的教堂,到布列塔尼看过高更的画,到阿姆斯特丹看过梵高的美术馆——那里还有个公园里有很多梵高的画,也到意大利看过一些画。这是我最早看画的经验。

到上世纪90年代中,正好有一个出版社约我写一本书,那时候我还在公司上班。就写了一本叫《画廊故事》的小册子。后来画看得多了,觉得有些想法没说清楚,就有些后悔。

后来我有机会到美国去旅行,才发现自己感兴趣的这部分画绝大多数在美国,于是就一个一个美术馆去看。有两次旅行大概都有一个月的时间,其中主要都是去美术馆。再后来又到日本,发现有些在美国没看到的画,原来在日本收藏。日本有很多这个时期的画。

这里举几个例子:一个是东京的汐留站。大家如果在这个站下车,附近有松下电器总公司,这个公司里有一个巨大的美术馆,专门展览一位我最喜欢的画家——鲁奥的画。松下电器老板特别喜欢鲁奥的画,而且不只是他一个人,很多日本人都特别喜欢鲁奥的画。这里收藏的鲁奥的作品是最多的,经常把他的画拿出一部分和另外的画家一起办展览,比如办鲁奥与马蒂斯的画展等。

日本还有一个地方叫仓敷,在大阪和广岛之间。仓敷有一个大原美术馆,是日本最早的私人美术馆。当年大原先生是一个纺织商人,曾经在20世纪初的时候派一个画家到欧洲去专门负责替他买画。大原美术馆的藏品不是特别多,但是特别精。在看这些画家的画册的时候,总是会有这个美术馆的名字,这个美术馆我也去过。

还有一个地方是日本的山形县,有一个石膏公司买了很多印象派以后的画,在山形县美术馆里面专门做了一个展室。还有日本的青森县美术馆。大家知道夏加尔曾经给一个芭蕾舞剧画过四幕背景,背景画很大,一共是四幅。这四幅有三幅在青森县美术馆收藏,有一幅在美国。当时我去的时候,正好美术馆把美国的那幅画租过来合成全璧,一面墙挂一幅画,把这四幕的背景画都挂在一个展厅里。

简单说,这就是我的美术自我教育。

看画比看书门槛高

想逾越它需要通过自我教育

这里想跟大家说两点:第一,教育本身有什么用?第二,教育得到什么结果?

教育有什么用?实话实说,我觉得中国的人在好多方面都特别有长处。但有一个,就是在画的方面,确实好多人望而生畏。我出国旅行,到美术馆,有人说:“你进去吧,你爱在里边待多久待多久,我在门口等你。”或者跟你买票进去了没待一会儿,他说:“你们先看着,我去餐厅那儿坐会。”我觉得很奇怪。

为什么画不太容易看?不太容易懂?仅仅觉得有名、值钱,但不知道它哪儿好?

我自己怎么看画的?我觉得看画比看书门槛高。认字就能看书,看画有一个门槛。对我来讲,逾越这个门槛有点困难。因为逾越它需要教育,我没有受过这个教育,要想逾越这个门槛就要通过自我教育。

要想看画,前提有几点:

其一,大概要知道一点技法上的事情。要是一点都不懂,那就跟看墙一样。多少要知道一点,比方说构图、色彩、形象、景深、对称等等,通过读一本小书就可以对涉及的很多问题都懂一点点。

其二,需要知道一点基本的美术史知识。如果完全不知道美术史,就不知道这画家在干什么,为什么他要作这个画,他画这些有什么价值。举个例子,我们知道绘画是要有景深的。最早画家画画,有焦距、有景深,近的东西、远的东西是有差别的。但是从高更这一代画家开始,他们的画有一种方法是称为“综合法”,把画的景深改成平涂。

这个画法是从日本的北斋来的。北斋对于西方绘画的影响大到超出我们想象。我曾经看过一个展览叫作“北斋与世界”,专门讲北斋如何影响西方绘画。这个展览是一个研究,把北斋的画和西方的原画对比,然后告诉你两者有什么关系。我看完以后大吃一惊,因为后来好多认为是原创性的东西,其实都是对北斋的模仿。比方说,德加画中舞女的姿势、卡萨特画的人、莫奈晚年画的隔着一排树看风景的构图等都是北斋的。诸如此类的地方很多,其中还有一个重要之处是把景深取消,改成平涂。

如果我们不知道美术史上的这个事,去看画的时候就会觉得很奇怪,这人怎么这么笨,怎么连景深都不会画?这不是小孩画的画吗?如果我们了解了,知道这是高更花了很多年时间认真研究之后要取消绘画的景深,诸如此类的事情就可以明白。我们看毕加索也是一样的,包括立体主义、未来主义的画,了解美术史就能明白他们到底是要干什么,是在一个美术史的什么阶段,属于什么流派,他平常的追求是什么。

过去有一句话叫“求马唐肆”,是《庄子·田子方》里的一句话。“求”是追求、寻求;“马”是马匹;“唐”就是空,“功不唐捐”的唐;“肆”是卖东西的地方。意思就是到没有马的地方去找马。如果我们不了解一些美术史的基本知识,就很容易犯求马唐肆的错误。

要看得足够多,不能少见多怪

还要互相融会贯通,不断比较

其三,要看得足够多,不能少见多怪,看一两幅画就开始评论了。

我最早那本书就有这个问题,看得不够多。看多了之后就觉得“原来这东西是这么回事”。

比方说,我以前在法国看那些德加的画,特别是画舞女、浴女那些,注意到德加跟雷诺阿不一样,雷诺阿或者是塞尚的大浴女都是在野外,而他画的是澡盆里边女人怎么弯腰洗背、洗头发或者怎么迈进澡盆。当时我觉得德加是个非常冷的画家,他冷漠地看着世界的一切。比方说,他画一幅画,这边是一个教师正在教一个芭蕾舞演员,在构图的另一边画一个水壶,他拿水壶来平衡整个画面。在德加眼里的水壶跟那个女人是一个位置。所以我觉得德加是一个非常冷酷的画家,多年之后我仍这么看。

但是后来我到美国,特别是在波士顿美术馆还有MOMA看到更多德加的画,发现其实德加画里面那些人也有境遇,他们也有很沉重很阴暗的一种生存状态。我想,我原来对德加的看法有些单一了。

当你看得多之后,有些事情确实会慢慢明白。一个画家要多看,同时还要看别的画家,互相融会贯通,不断比较。

其四,是不能被刚才所说的其一、其二拘束住,不能只想着这个画家是什么派。尤其很多人知道画家的生平,总是拿生平说事。比方说,大家知道梵高活得特别苦,梵高这辈子只卖了一幅画,梵高又跟高更发生冲突,割掉一只自己的耳朵。总依据这个去看梵高的画,好像梵高整个人不是抽风就是在抽风的间隙之中。但是你仔细看梵高的画,到阿姆斯特丹很大的两个收藏馆去看,你会发现梵高的画里边有一种很强的理性和秩序感,他不是一个抽风的人,至少能控制住自己的这种风格。

再比方说,莫迪里阿尼绝望自杀,他太太怀着他的孩子也跳楼了,这些大家都知道。但是这些事是不是一定就跟他的画有很大的关系呢?可以说根本没什么关系。诸如此类的事,我们不能被一些定义、轶事拘束住,还是要继续去看他的画。

除了这四点之外还有一点,平常读书、看电影、听音乐、看话剧、看演出等,这些东西都是我们看画的一个准备,或者看画是我们做这些事情的准备,使得我们去看这些画之后可以很好地融会贯通。

上世纪80年代蒙克在北京办画展,我去过两次。第一次去看不知道蒙克是个什么人,我说这些画不是给陀思妥耶夫斯基写那小说画的插图吗?那些人、那些状态、那个环境跟陀思妥耶夫斯基小说写的完全一样。而实际上,蒙克跟这些没什么关系,他们俩一个是挪威的画家,一个俄罗斯小说家。

读书观影听乐赏剧之后再去看画

它们说的都是人类的事

我觉得文学跟绘画之间确实有很大的相通之处,甚至好多画家就直接对应着一个作家。比方说塞尚与福楼拜。塞尚与左拉比较熟,左拉写过关于塞尚的小说。而塞尚是比福楼拜晚一辈的人,两人并不认识。可是福楼拜跟塞尚之间相通之处在于他们对待这个世界的基本态度。

尤其是读到《包法利夫人》的结局。《包法利夫人》写了一个女人,因为读了一些浪漫主义的书,她就想过浪漫主义的生活,不断找情人,浪漫起来。然后欠了好多债要还,她的这些情人都不管她,然后她就自杀了。小说的结尾描写包法利夫人服毒,拿砒霜一把一把往嘴里塞就是死不了,好几天都死不了。有人把这个事告诉了她的先生,说你太太把你家败光了,你也破产了,什么都没有了。她先生听了这个事情之后连话都没说倒地就死了。从这里可以看到福楼拜对这两个人的态度和他对待整个人类的眼光是一样的。是一种什么样的眼光呢?这种眼光和塞尚画圣维克多山以及画他太太那个时候的眼光是一样的。

当我走进奥赛美术馆,有一个展室全是塞尚的画。走进去的时候感觉跟其他的展室不一样,你会发现这个地方特别冷,特别干,特别黑。在整个展室的空气中没有情感的东西,他把这个东西给抽掉了。这样的一个状态,就是福楼拜写小说的状态。在福楼拜眼中人的情感什么都不是,而塞尚恰恰是在绘画里第一个把情感因素去掉,这是一个非常重大的变化。

塞尚以前的绘画,包括印象派这些人的绘画里边,有一个重要的东西就是情感。塞尚开始把这东西去除掉,他看人是一些圆球、圆柱、锥体,他看的是这样,以后才有立体主义。文学史上福楼拜也是这样的地位。福楼拜将从人的角度叙述事情改成从自然的角度叙述事情,因为人常常被自己的情感、好恶所局限。对福楼拜来讲他一视同仁,这跟老子讲的“天地不仁,以万物为刍狗”是一样的——不是说我不爱人,而是谁都不爱;不是不爱哪一个人,一视同仁。这不是一回事吗?

我在《惜别》这本书里写过一个事情,当年到日本白滨,这地方有一个口红诗碑。曾有一对男女在1950年的时候在这儿跳海寻死,他们用口红在这儿写了一首诗,诗的意思说“白滨的海,今日依旧波涛汹涌”。这两句话有多么苦,我们俩人都不活了,命都不要了,世界还是这样一点都不变化。这就是叫“天地不仁”。这个态度就跟塞尚画圣维克多山是一样的。他一辈子不断画山就是不断地完善自己,要让自己变得跟上帝一样,变得跟山一样。

如果我们读了很多文学的书,看了很多电影,听了很多音乐,看了很多话剧,之后再去看画,就跟看了很多的画再去看话剧、电影一样。这东西是能够互相帮助、融会贯通的。它们说的都是一个事,都是人类的事,都是跟人类相关的一些事。无论是关于美、创造、人生还是历史,说的全是一回事,只不过他们用的语言不一样。

美育是个奢侈品

但是没它整个生活就掉下来了

我自己是读书人,对看画有极大的热忱。后来出国旅行只要一个地方有博物馆、美术馆就往那儿去,只要有展览就不放过。这本书绝大部分内容都是在美术馆里写的笔记,当时看完坐在凳子上拿笔就写,希望回来整理成书。

除了写一本书之外有什么用?刚才说的东西谈到自我教育。要说有什么用。确实知道什么叫作美。我确实觉得美的教育很重要,它是一个奢侈品,但是没有它整个生活就掉下来了。对我来讲,我没有受过这个教育,所以希望读书、看画来弥补我的教育。

最后,关于人生。每个人会活一辈子,关于人生有好多的认识,这些认识很多得自于经历,你经历什么事才能明白什么事。另外,我们需要跟人交流,在交流的过程中,我们能够知道,能够深化,使得我们明白。这个交流有时候是跟身边的人交流,但有时候说不着,没有人能说。那人类怎么办,需要交流又没有交流?

其实我们阅读、看画、听音乐、看电影、看话剧、看种种演出,所有这些东西从根本上说就是人类的一种交流方式。你是跟那个可能根本跟你不是一个国度的,甚至跟你不是一个时间的作者进行交流。比如,我读《论语》里“岁寒,然后知松柏之后凋也”这句话感动了,那我就是在跟孔子交流。现在看一个画,看蒙克画一个女人掩面痛哭,很难受,就是跟蒙克在这个话题上、在人类情感的方式上进行交流。

这不是因为我写了一本看画的书就把画吹得不得了。我是读了很多文学书,感到它们是相通的,都给我一样的教育。比方说,卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、卡尔维诺、福楼拜,他们每个人身边都站着一个画家或者几个画家,还有几个音乐家,还有几个电影导演。对我来讲他们是一样的,他们都在教育我,让我对于人生、对于世界的认识逐渐深入,使我不断地充实我自己。就是这么一个基本的道理。

这书写的就是我看画时的所见、所感、所想。这书里边有一个东西是没有的,就是我只写到画家,没写关于画家的生平,也没有写他的那些轶事。因为这些事情随便上网都能查到。我是一个写作大概有30年以上的人,前互联网时代就写书,后来经历了固定互联网、移动互联网时代,有一个东西是脑子里过不去的坎——我觉得凡是网上能查到的东西,就用不着往纸上写。我认为这才是对得起读者。

我跟大家讲的事情是说,我是一个努力通过读书、通过各种手段来提高自己的人。有的东西是可以通过阅读达到的,通过读书,甚至是不读书,都可以成为作家。但是看画不能成为画家,画家必须得通过正规教育。这本书里讲到的画家只有一个人没有受过科班训练,就是法国的卢梭。剩下的人都接受过正规的教育,而绘画教育是很贵、成本很高的东西。

我们通过看画,会成为一个懂得欣赏画的人,但我们往往成不了画家。今天跟大家说的这一大堆话都是欣赏者的话,不是创造者的话。谢谢!