叶兆言、毕飞宇、周晓枫谈散文写作:文字的沉潜,修辞的冒险

做过20年儿童文学编辑的周晓枫现为北京老舍文学院专业作家。她也是国内少有的长期只在散文领域耕耘的作家。因为散文,她曾获鲁迅文学奖、冯牧文学奖、朱自清文学奖、人民文学奖、十月文学奖等各种奖项。

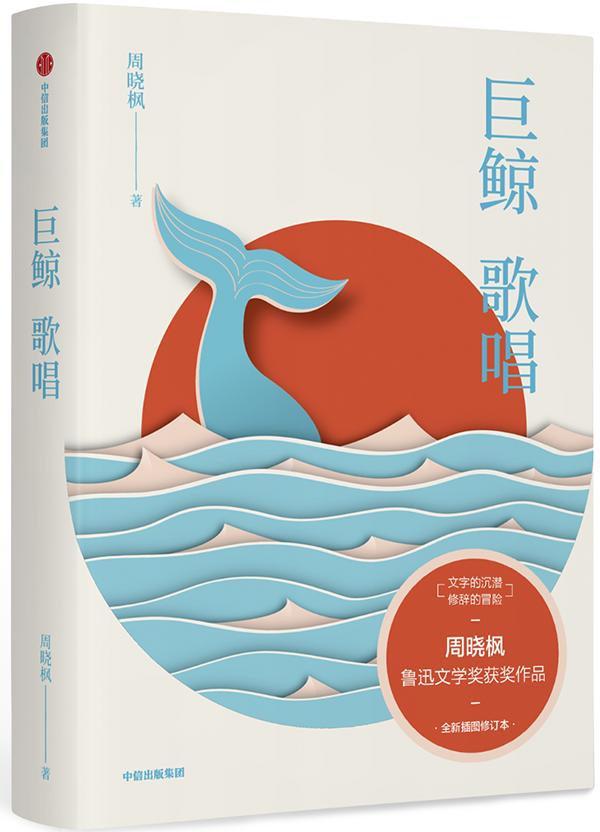

8月4日,周晓枫与两位以小说见长的作家叶兆言、毕飞宇做客南京先锋书店,围绕她的散文集《巨鲸歌唱》展开一场有关“文字的沉潜,修辞的冒险”的生动对谈。

8月4日,周晓枫(中)与两位以小说见长的作家叶兆言(左)、毕飞宇(右)做客南京先锋书店。 澎湃新闻记者 罗昕 图

写那些和自己的情感发生擦痕的东西

《巨鲸歌唱》中不少文字有关鲸与蛇,以至于毕飞宇一开始以为周晓枫特别喜欢这两种动物。“我很多有关鲸和蛇的知识就是从她的文字中学到的。”

但没想到,周晓枫最怕的动物就是蛇。

“我是希望在写作过程中,能够写和自己的情感发生擦痕的,哪怕是疼痛擦痕的东西。那些带给我羞耻的,带给我疼痛的,承受起来会觉得吃力的东西,我会愿意写那样的东西。”

周晓枫说,她确实很怕蛇。“很奇怪,我只有在写的过程中愿意去读关于它的文章。我本来以为这是个克服的过程,我通过写作能够克服自己的畏惧,但后来发现一点都不管用。写完后第二天还是第三天,就像一块幕布,哗啦一下落下,我就跟原来一样还是觉得害怕。写的时候你不知道怎么完成的,那时候你只是追逐。”

“我有一个观念是,如果要写一个题材,那这个题材不能是我一伸手就能够到的题材。我要写那些,它自己会跑,就像猎物一样的题材。它跑多快你就要跑多快,它到沼泽地你也到沼泽地,它到黑暗里你也要追进黑暗里,你要逮着这个猎物。”

在这个“追逐”的过程中,周晓枫非常忘我。“这有点像我小时候听说中山公园有一个老大爷练气功,练得特别好,一练气功就上了树,上了树以后功没了,哭得不行,要消防队给他救下来。我可能就是这种人,我趁着糊涂劲儿写完了,清醒过来我还是害怕的。”

周晓枫坦言,自己是一个生活缺乏戏剧感的人。“但是我很感激每次写作把我带到一个他者的生活里,不管是鸟的生活,还是鱼的生活,是魔鬼的生活,或是一个怪物的生活。在模拟他人生活的过程中,我觉得我隐约地变成了我们,这是最美妙的。”

毕飞宇赞叹周晓枫的散文非常独特。“通过她的作品,通过她描写的任何一个具体的对象,你能感受到周晓枫面对那个对象时是多么诚恳,她的内心是多么开放,她的态度是多么专注。作为一个读者,你愿意在她的作品里和她一起去诚恳地、开放地、专注地面对一事、一物、一人。周晓枫最吸引我的,与其说是她的文字,不如说是她对世界的态度和方式。”

今年7月《巨鲸歌唱》由中信出版集团再版

那些作品很丰满,特别像油画

毕飞宇说,有一次他拜访一位画家。“画家在宣纸上抹了几笔,像云又不像云。他说,那是‘宇宙’。过一会又换一张纸,画了几条波浪状的线,又画了几颗树。他说,那是‘千山万水’。到第三张,几笔勾了一个人,旁边有一桌子,桌子上有茶杯,茶杯旁还有香烟和烟灰缸。他说,那就是‘人生’。整个过程大概就20分钟。朋友们,这个画家在20分钟之内完成了三幅作品——《宇宙》《千山万水》和《人生》。”

“可天底下哪有那么便宜的事情?”毕飞宇说,“其实艺术家要紧的不是面对宇宙,面对千山万水和人生。我想无论是小说家、散文家还是诗人,最要紧的是面对具体的东西,面对物,面对人,面对人与物之间、人和人之间的关系。”

所以毕飞宇喜欢周晓枫的散文。“她写得非常满。用最通俗的比喻来讲,它特别像油画,不太像我们中国人的国画,留很多空。”

他还提及周晓枫的散文写作特别具有词条的性质。比如散文《巨鲸歌唱》由“水母”“潮汐”“壳”“鲨”“巨兽”等一个个词条组成。“她在那一条条里隐藏着非常多的基础知识,这是第一个;第二个,隐藏了她许许多多的想象;第三个,隐藏了她许多想象与想象之间的关联;第四个,隐藏了这些东西对她内心的触动。”

毕飞宇用了“触动”这个词,而不是“抒情”。“如果你一定要让我说,周晓枫的散文里最让我满意的一条,就是她避开了所谓的那些抒情。我们的散文里,许多所谓的情感是发明的情感。写母亲的时候母亲的情感就是那样,写女儿的时候女儿的情感就是那样,大家都在重复。周晓枫特别有效地规避了那些陈词滥调,通过一个又一个词条,把那些作品做得很丰满,就像油画一样,每个点都有她的色彩,每个点都有她的笔触。”

在叶兆言看来,周晓枫的文字反而是很抒情的。“因为对我来说,抒情是很正面的东西。我和毕飞宇的点不一样,他想表达的抒情可能与我说的抒情是不一样的东西。其实周晓枫是一个很有抒情意识的人,她所有的文字充满了情感。我觉得她的文字往前滚动的时候,没有情这个东西它滚动不下去。”

叶兆言说:“一个人的文字确实很重要,尤其像我们这样有写作经验的人可能会有 ‘毛病’。如果你阅读时的情绪出现障碍,文字感觉不对,你会读不下去。她始终带有很强烈的抒情节奏感,你会被吸引,想要继续看下去。”

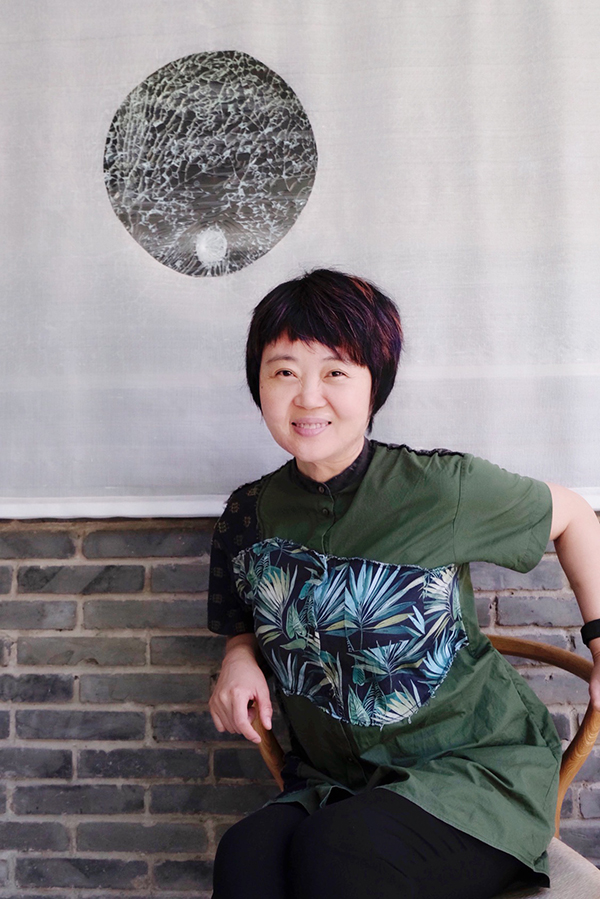

周晓枫。摄影 郭悦

不同于我们熟悉的散文声音和姿态

有人说周晓枫的文字拥有小说的结构、电影的画面、诗歌的语言、哲学的思考,打破了传统散文写作的藩篱。但作为一个至始至终的“散文家”,周晓枫唯一的“越轨”是近年写了两部童话作品。而小说,是她从未尝试也自称没有能力去完成的文体。

“我猜,周晓枫把小说看得比散文高一些。”毕飞宇说到周晓枫的作品《琥珀》,“如果我是她,我会写那篇是短篇小说。《琥珀》是介乎散文和小说之间的文本。为了表示谦虚,她就在底下写下了散文两字。但我基本可以肯定,如果她写小说,一定是好小说家。”

对此,周晓枫回应小说“正在进行时”的节奏紧张感和情节的设置也能在散文中用到。“我尝试把它们引入散文,这就像我长期在一个很小的散文空间里,我希望能打开窗,我希望能种些绿植使这个环境更丰富,大概我是这么想的。”

叶兆言评价:“周晓枫让我们在熟悉的散文声音和姿态中听到了不一样的声音,看到了不一样的姿态。”

“我很感激散文能够收容我非常有限的才能,我觉得小说对我来说是一个特别难的挑战。因为我很难完全剥离我的经验,‘附身’在另外一个人身上。我觉得小说家和诗人都可以在空中任意飞翔,疆域不受限制。而写散文的就像跳舞,只能短暂地离开地面。地面对写散文的人的意义是非常重要的。”周晓枫感慨,“但是我依然觉得散文有辽阔的领域,它是一个承载量非常大的文体。但那么大的载重,我们现在只放了很小的剂量在上面,我觉得可惜。”

在她看来,小说可以无中生有,散文却只能以小见大。“如果说小说家像是拿一个万花筒,有几个纸片就能转出一个图案来,那写散文的人只能是放大镜,对生活的某些细节进行放大化或清晰化的处理。我觉得小说对我来说还是一个提出来我就已经屈服的文体,由于畏惧而不能设想自己有能力去完成。但我不知道是不是练到六七十岁了,我突然可以打通任督二脉,就能写小说了。现在我不想做一个失信的人。以我今天的能力,我不能设想未来。”

“修辞强迫症”之外,不忘表达的真挚

在活动现场,有个少年读者说高中做语文阅读特怕遇到周晓枫的文章,因为“难读”。

周晓枫自己写道:“我最受诟病的特征是华丽。是汹涌的词。是缭绕的句式,以及路线复杂却腹腔空旷的意义迷宫。‘七宝楼台,炫人眼目;破拆下来,不成片段。’这是审美和境界上的局限。我难以克制地迷恋浮巧小智,强迫症似的寻求对偶效果——从成语的四字工整,到哪怕是残剩比喻里所暗示的神谕。我知道留白必要,知道手起刀落的快意,知道刃若锋利,必去除由装饰带来的障碍……道理我全明白,可情不自禁:比之寒光,我更易醉心于刀鞘上的雕花。”

按毕飞宇的话说,周晓枫的文字是有门槛的。语词搭配比较“陡峭”。

“我承认,我的写作有点像鱼腥草。你要是喜欢就会喜欢,厌恶的人就特别讨厌。”周晓枫笑言,“但是我没办法,我不是生菜,拌在哪个沙拉里都行。有人很喜欢你,有人很反感你,你都得接受这些。这不是选择的结果,其实有时候是被选择的结果。”

她坦言,对于一个写作和喜欢修辞的人,有一天这些东西会不自觉变成说谎的手段,人会在文字的描绘里孤芳自赏,乃至容易说谎,把修辞变成装饰自己的武器。“这样你自身的锋利和敏感就会降低,难以亲近和感知他人。修辞能力变成给自己编织的鳞甲。所以我也不断地提示我自己,当我学习一种表达方法的时候,我尽量不丢失表达的真挚,我觉得这个是特别重要的。”

“不管什么样,我只能继续写下去。写作谈不上多么伟大、多么忠诚,但它是你唯一的爱好,而且从中你获得了享乐。写作本身已经很愉快了。”周晓枫说。

叶兆言表示:“写散文的人特别多,我觉得周晓枫是其中佼佼者,这是毋庸置疑的。周晓枫起码给写散文的人有一个启示,就是什么人玩什么鸟,你想怎么写就怎么写。我们俩是特别喜欢写东西的人。如果能有读者喜欢那是幸运的,如果没有我们也要继续写。但在散文这个行当里,确实周晓枫是幸运的,不说得奖这些俗的东西,起码她的散文是受同行认可的。”