【史料】37年前相聚北戴河 ——忆“全国科普创作研究计划会议”

1981年10月1日,中国科普创作研究所(1987年更名为中国科普研究所,简称科普所)启用印章,正式开张。当时它与中国科普作协合署办公,对内一套人马,对外两块牌子。科普所由高士其任名誉所长,初创阶段成立领导小组,由中国科学技术协会普及部部长黄汉炎兼任组长。时年58岁的梅光(第一任所党委书记)、56岁的王麦林和51岁的章道义为领导小组组员。他们协力带领为数不多的人马,克服种种困难,在不长的时间内完成许多重要的工作,很令人敬佩。

2004年,由梅光和居云峰主编,由科普所离退休老同志和部分在职人员,并邀请个别长期参与科普所研究工作的老专家,共同编写完成了《我与科普所:中国科普研究所巡礼》一书,科普所内部印发。此书的编校质量虽有缺憾,但其文献价值毋庸置疑。其中梅光的《科普所创建初期的艰难岁月》一文和章道义的两篇文章《深切怀念我国科普事业的先驱科普所名誉所长高士其》《我在中国科普研究所》,对于了解和研究科普所的早期历史尤有重要价值。

章道义的《我在中国科普研究所》一文写道:“在四年中我们就办了好几件既有现实意义又有深远影响的大事”。其中的第二件大事,是“邀请了几十位热心科普工作并富有思想见解的专家学者和初露头角的青年科普专家,如王梓坤、王国忠、符其珣、谈祥柏、饶忠华、林仁华、卞毓麟等在北戴河开了一次科普创作研究计划会议,广泛地听取了各有关方面的意见和建议,从而在研究所的周围团结了一批创作研究力量”。本文所述,正是围绕这次会议的一些回忆。

一、盛会

举办这次会议的主旨,在会议通知中说得很清楚。兹照录“通知”全文如下:

为了有计划有组织地开展科普创作的理论研究,并支持一些科普作者下功夫创作高质量的科普作品,中国科普创作研究所定于1982年4月21—27日在北戴河东山宾馆,召开科普创作的理论研究及重点创作选题计划会议。会议的主要内容是:

一、介绍科普创作研究所成立以来的工作和今后的工作计划。

二、讨论如何组织和资助所外人员参加科普创作的理论研究和重点创作。

三、制定近几年内的研究与创作选题计划,并落实到人。

特邀请您拨冗参加会议,如因故不能出席会议,请将您的意见和研究、创作计划连同回执寄回我所。

附上“近几年内研究与创作选题范围”“聘请兼职研究人员暂行办法”和“研究和创作选题计划表”,供参考。

中国科普创作研究所(公章)

1982年3月24日

整个会议的日程安排是:4月21日上午全体会议,介绍科普创作研究的情况和工作计划,章道义报告《科普创作研究的范畴、方向和任务》,下午和4月22日全天分组讨论。4月23日和24日两个整天,分组讨论或推荐可以承担的科普创作研究任务。4月25日休息一天。4月26日上午分组讨论开展科普创作评论工作,下午分组讨论“聘请兼职研究人员暂行办法”。4月27日上午全体会议,大会总结,当天下午离会。从37年之后生活节奏大大加快的今天来看,此会开了整整一个星期,用时似乎过于“奢侈”。但当时能聚集那么多志同道合的战友,历时一周悉心研讨,这在某种意义上,本身就是一次成功。

这次会议由梅光和章道义总负责,汤仲清、马晓庚、耿玉琴组成会务组。其余与会者分成四个组,作为历史的回顾与记忆,此处值得罗列全部名单如下:

第一组(14人):徐克明、王梓坤、谈祥柏、夏树芳、张三慧、凌永乐、王真、卞毓麟、林之光、费金深、高庄、孔德庸、向华明、郭正谊。

第二组(15人):史超礼、凌肇元、蔡幼伯、程鸣之、朱先立、王健、刘寿听、冯永亨、佟屏亚、朱毅麟、林仁华、王明慧、王洪、袁清林、汤寿根。

第三组(17人):周孟璞、符其珣、郑公盾、金涛、赵之、黄连城、陈渊、周稼骏、文有仁、梁烈、李元、吴伯泽、何寄梅、王惠林、蔡伟蓉、陶世龙、黎先耀。

第四组(12人):王国忠、司有和、朱志尧(缺席)、刘后一、张锋、郑延慧、陈天昌、盛如梅、孔述庆、陈日朋、孔小梅、郭以实。

与会者的年龄分布:40岁以下10人,41~50岁18人,51~60岁30人,60岁以上5人。当时我本人是39岁。2002年,山东教育出版社出版了章道义主编的《中国科普名家名作》(上下册,约200万字),在书中可以查到上述大部分人士的简况。

在最后一天的全体会议上,有14人发言交流经验,他们依次为:徐克明(科学普及出版社四编室)、凌肇元(天津四十二中)、陶世龙(武汉地质学院科研处)、郭以实(中国科普创作研究所)、王梓坤(南开大学数学系)、卞毓麟(中科院北京天文台)、谈祥柏(第二军医大学)、王国忠(上海科技出版社)、郑延慧(《我们爱科学》编辑部)、程鸣之(《农村科学》编辑部)、林仁华(解放军战士出版社)、朱毅麟(七机部501部)、陈渊(上海外语教育出版社)、梁烈(《科学之春》杂志社)。有些发言确实很精彩,例如,王梓坤介绍创作《科学发现纵横谈》的动机和艰苦过程;谈祥柏介绍多年来研究马丁·加德纳的经历;林仁华介绍“军事科普丛书”受到全军指战员的欢迎,以及全体作者和编者受到总政治部嘉奖的喜讯;朱毅麟介绍钱学森对科普创作的关怀和他自己的体会等,都使大家受益匪浅。

为配合中国科普作协鼓励开展科普评论,培养科普评论人才,科普所在会上决定出版内部参考资料《评论与研究》。《评论与研究》第1期很快就在当年6月面世,水准可嘉,其后各期也多有看点。我所见到的最后一期《评论与研究》是1986年12月出版的第10期,刊末仍有“征稿简则”,但我不知此刊一直出到何年何时。

图1 《评论与研究》第1期

20世纪80年代初,我本人虽已发表了相当数量的科普作品,向我约稿的刊物和出版社仍络绎不绝,但是我并不太清楚其他科普作家是怎样从事创作的。在某种意义上,我还是科普界的一名“散兵游勇”。

参加这次北戴河会议,对我很有帮助。在全体与会者中,我原先认识或见过的屈指可数。最熟悉的是李元和吴伯泽。李元长我18岁,与我是同行,他在天文馆,我在天文台,多年来亦师亦友,时有交往。吴伯泽长我10岁,是科学出版社公认的才子,我们都对引进外国科普佳作极感兴趣,我也是他所在编译室的一名主要译者——以参译每年一卷的《美国科学年鉴》和翻译阿西莫夫著作为主。记得在北戴河会议报到后,第一面见到章道义,老吴就向他介绍:“这是卞毓麟,他对阿西莫夫很有研究。”李元向陶世龙介绍说卞毓麟是天文科普作家,老陶当即表示:“我知道,他写了一本《星星离我们多远》。”

不少久闻其名的科普人物,在这次会上都见到了。一下子认识了那么多新朋友,令我格外高兴。尤其值得回忆的是,我在中学时代,读中国青年出版社出版的苏联别莱利曼教授的《趣味物理学》《趣味力学》《趣味天文学》《趣味几何学》等名著简直着了迷,其中《趣味物理学》等几部书的译者就是符其珣先生。我很佩服他的译笔,也佩服他的严谨和勤奋,还有《少年电机工程师》、伊林的《自动工厂》等也都是符老翻译的。符老出生于1918年,长我25岁,在北戴河给我留下了极深的印象:和蔼,谦逊,开朗,坦诚,幽默,机智……会间观光,他还在路旁掏钱骑马照相。只可惜后来再也无缘面聆符老教诲。当我获悉他于1987年69岁去世时,顿觉悲伤莫名。

也就在这一年,我加入了中国科普作协,有了更多的机会向前辈作家学习,与志趣相投的同道切磋。我觉得,自己在科普创作的道路上又跨出了新的一步。

这次北戴河会议之后不久,同年5月11日和12日,科普所又在北京分别召开两次为期一天的科普创作研究座谈会,共有在京作者和编者90余人参加;会上介绍了北戴河会议的情况,更广泛地征求了意见和个人的研究与创作计划。

二、发言

我在这次北戴河会议上的发言,题为《我为什么要研究阿西莫夫》(此处“莫”原作“摩”,实因在20世纪80年代,Asimov有两个最常见的中译名,即“阿西摩夫”和“阿西莫夫”,90年代渐统一为“阿西莫夫”。下文中“摩”皆已改为“莫”,不再加注)。会后,郭正谊主持编印《评论与研究》,约我将发言整理成文。此文2400字,刊登在6月20日出版的《评论与研究》第1期上。

我谈到,自己研究阿西莫夫既有直接原因,也有间接原因,更有一个根本目的。根本目的,简而言之还是“洋为中用”:一是直接以此向读者普及科学知识,二是供国内作者研究与借鉴。

我所说的“直接原因”,在于我觉得阿西莫夫的作品:

不仅兼有一般中级科普读物均需具备的长处:不避艰深、史料丰富、逻辑性强、文笔优美等,而且几乎不需要插图,单凭文字本身的力量就能把科学上许多抽象、复杂的概念与问题讲得清清楚楚……他的作品很值得借鉴。阿氏原系一位生物化学副教授,他何以能涉足自然科学的所有领域、写出数以百计的优秀科普书籍和数以千计的科普文章?这个问题本身就富于魅力。

1979年年初,我与一位朋友黄群一起译完了阿西莫夫著的《洞察宇宙的眼睛——望远镜的历史》。我们都深深地被这本书中优美的科学内容与隽永的文字风格打动了。我本人则在近年内以更大的热情主持或参与了翻译阿西莫夫的另外四部科普作品。与此适成对照的是,我本人的《星星离我们多远》一书于1980—1981年之交面世后,虽然也很受读者欢迎,却终于没能使我下决心再写第二本……更主要的是,我一直在想:假如我并没有把握比别人写得更好的话,那么,我为什么不尽自己之所能先多多介绍一些别人的佳作呢?每一个作者都应该想到:对于严肃的读者而言,归根到底,最迫切需要、最高兴的事情,乃是读到真正的好书。作为作者,我们有什么权利违背读者的心愿呢?

在翻译阿西莫夫科普作品的过程中,我们也看到了他对人与大自然相处所持的乐观积极的态度,看到了粗读他的作品时容易忽略的某些高尚情趣。于是,在翻译阿氏作品的过程中,对他的研究也自然而然地开始了。

在我发言之后,谈祥柏、王国忠、郑延慧等人相继做大会发言。郑延慧当时是中国少年儿童出版社《我们爱科学》编辑部副主任。北戴河会议召开时,我已应邀为《我们爱科学》撰写不少文章,故同郑延慧熟悉。郑延慧年长我14岁,后来我常称她为郑大姐。她在会上谈了自己研究科普创作思想的体会,成文后也在《评论与研究》第1期上刊出。有点出乎我意料的是,她似乎误解了我在发言中表达的某些想法,因此说了这样一段话:

阿西莫夫的作品诚然具有一般科普作品的许多优点,诸如知识渊博、资料丰富、材料比较新、行文比较流畅等。然而,我总觉得,就思想高度而言,似乎还是伊林的作品比阿西莫夫的作品要略胜一筹。

为什么这样说呢?一位热心天文科普创作的作者的话,似乎可以证明这里的一点意思。这位作者说,当他看了阿西莫夫写的关于普及天文知识的著作以后,决定暂时不打算再写天文方面的科普作品,与其再写,不如先翻译阿西莫夫的。

我们是否可以认为,这番话从一个角度说明,天文知识再丰富,终究是那么些内容,不管是谁要想花样翻新,也不能翻到天文知识本身以外去,如果有人确实写了一本几乎可以概括天文知识大全这样一类知识的科普书,再想写一本超过这本书的,就必须深入一步动点脑筋,否则你写的也是那些天文知识,他写的也是那些天文知识,哪怕是著名作家写的科普著作,也很难逃脱会使读者产生似曾相识的感觉。

郑大姐文中所言“一位热心天文科普创作的作者的话”,在大会发言中原为“卞毓麟刚才说”。尽管日后我们的相遇、合作不胜枚举,却从未再提起这些思考中夹杂的小误会。

光阴荏苒,在科普所成立30周年之际,由任福君、姚义贤主编了一套“科普人生:聆听老一辈科普工作者娓娓道来的科普历程”丛书。其中《情系少儿——郑延慧》一书的彩色插页中有一些我很熟悉的照片,一幅是“郑延慧主编的‘科海新大陆丛书’(11卷)”,我曾为之撰写书评;另一幅照片是“郑延慧等人主编的‘新编十万个为什么’丛书(20卷)”,我是其中“天文卷”的主编,并撰写了不少篇目。

在《情系少儿》一书中,郑延慧介绍了她主编“科海新大陆丛书”的详情。她说出版以后,“我的老领导、多年的合作者王国忠为它写了一篇评介文章《让科学的火炬代代相传》,发表在当年的《科技日报》上,天文学家卞毓麟也写了一篇文章《我看〈科海新大陆〉》,发表在《中国青年报》上。很可惜,这两篇文章这次我竟未能找到。”后来,我于2012年9月复印了这篇题为《我看〈科海新大陆〉丛书》的文章(《中国青年报》1995年5月15日第7版),给郑大姐寄去,并附函如下:

延慧大姐:您好!

前些时读了《情系少儿——郑延慧》一书,很感动。书中有三处(第44页、56页、59页)提到我,更是倍感亲切。

书中第56页写道:“天文学家卞毓麟也写了一篇文章《我看〈科海新大陆〉》……这次我竟未能找到”,现在我找出了这篇文章,特复印寄呈。光阴似箭,十七年过去了,留个纪念吧。

《情系少儿》有很强的思想性,也有很可贵的史料价值,对于后人了解这半个多世纪中国的少儿科普大有好处。作为一名科普事业的热心人和实践者,我对您深表敬意。

书中还有一处未指名地提到了我(第146页第1行)。我还记得,那是在北戴河会议上的事情。当时我在会上发言谈研究阿西莫夫,您随即表示不很赞成我说的某些话。其实,在会上我就觉得我们表达的意思不完全是一码事,但大家无疑都是从积极的角度考虑问题。我当时感到,对于我的发言,您似乎有一点儿误解。当然,您的批评是很善意的。

(此处省略一段)

当年叶至善先生说“梳两个小辫儿的郑延慧也退休了”,而如今连我都已经70岁了。我还在做各种事情,也想做不少事情,但是体力、精力、脑力都大不如前,效率很低啦!人们常问我:“从事科普几十年,有些什么感悟?”我的回答是:“科普,决不是在炫耀个人的舞台上演出,而是在为公众奉献的田野中耕耘。”

真希望能再多“耕耘”几年啊!(下略)

我没有收到回信。后来有一次,在中国科普作协的一次活动上,我又见到郑大姐,问她:“我一年多以前曾经给您写过一封信,您还有印象吗?”她说:“没有。我收到信都会回复的。”

最后我才明白,郑大姐好些年前早已乔迁,但我仍把信寄往她家旧址了。这封信未因“查无此人”而退回,于是成了无头案。此后我未再见到郑延慧,听朋友们说,她年事已高(今年恰好90岁),身体和脑力都很差了。但是,我对她几十年前意气风发的形象依然记忆犹新。

三、研究

在北戴河会议上,与会者对研究课题提出了不少很好的想法。例如:

我国现代科学小品研究(黎先耀,北京自然博物馆副馆长);

近年来科学诗歌创作的进展及其特色(张锋,《化石》杂志副主编);

幼儿科普读物初探(陈日朋,东北师范大学学报编辑部助研);

少儿科普与美的教育(郑延慧,《我们爱科学》编辑部副主任);

竺可桢与科学普及(高庄,科学出版社四编室副主任);

戴文赛等天文学家的料普活动与我国天文学的发展(李元,北京天文馆副编审);

贾祖璋作品研究(陈天昌,中国青年出版社四编室副主任);

别莱利曼及其作品研究(符其珣,一机部情报所文献室主任);

马丁·加德纳及其数学科普作品研究(谈祥柏,上海第二军医大学副教授);

阿西莫夫科普作品研究(卞毓麟,中国科学院北京天文台助研);

…………

如此等等,各个课题具体进展情况不一,我本人对总体情况的了解也很有限,但从后来多年的见闻仍可获知,有些课题确是做了深入研究,并取得可喜成果。例如,高庄对竺可桢的研究,黎先耀对科学小品的研究,李元对戴文赛等的研究,谈祥柏对马丁·加德纳的研究……

至于我本人对阿西莫夫的研究,其实在北戴河会议前已持续好几年。我发表的第一篇关于阿西莫夫的文章,是1980年5月《科学实验》杂志刊出的《科普明星阿西莫夫》,后为《青年文摘》转载,但这是一篇通俗性的介绍,算不上研究论文。

1981年5月,科学普及出版社出版了黄伊主编的文集《论科学幻想小说》,收录27篇论文,共28万字,印14400册。黄伊长我14岁,多年就职于中国青年出版社和人民文学出版社两大名社。他编完《论科学幻想小说》时,感觉书中尚缺阿西莫夫实为一大遗憾,便请郑文光推荐作者。郑与我是北京天文台的同事,深知我正在努力研读阿西莫夫。黄伊乃依荐来函约稿,意谓请撰一篇《阿西莫夫和他的科学幻想小说》,字数少则数千,多可逾万,要求行文流畅,言之有物。交稿时间以一星期为限,过时不候。我对“过时不候”印象深刻,心想这是你找我“救急”,措辞何以如此生硬?但出于对阿西莫夫作品之酷爱,乃全力以赴写出13000字的长文,一周之后面交黄伊。《论科学幻想小说》出版后,我拿到两册样书,却未再见过黄伊。不过,其自传性著作《编辑的故事》(金城出版社,2003年5月),我是认真读了的。我本人从未写过科幻小说,但至今科幻界的诸多人士仍然知晓我,追根溯源,还是那篇《阿西莫夫和他的科学幻想小说》的影响。有人认为这是“我国第一篇系统地介绍阿西莫夫科幻创作历程的颇有深度的作品”,若果真如此,那真是三生有幸了。此后,我对阿西莫夫的研究,主要是专注于他的科普作品。

北戴河会议之前,我翻译的第一本阿西莫夫天文科普作品《走向宇宙的尽头》(与唐小英合作,江苏科技出版社,1981年10月)已经出版;前已提及的《洞察宇宙的眼睛》译毕交稿已久,行将付梓;阿西莫夫著《太空中有智慧生物吗?——地外文明(上篇)》也已与黄群合译完毕(后由科学出版社于1983年1月出版)……

在北戴河会议上谈“我为什么要研究阿西莫夫”时,我曾说:

我打算如何研究阿西莫夫?具体计划日后尚可细述,很多事情都将与阮芳赋同志共同计宜……在这里,我只是想说,凡是希望自己的研究工作取得一些成绩的人,都应该下苦功夫。既然是科学,又是研究,首要的就是严谨,要有王梓坤同志那种“十年磨一剑”的精神。鉴于阿西莫夫作品数量之巨、涉猎领域之广,对他的研究(尤其是业余研究)……也许会持续相当长的时间,困难也会很多……然而,事毕竟由人为之;无论是科学界还是文艺界,在人物研究、作品研究或历史研究方面,都不乏从巨处着眼,从细处着手的典范。我们愿学习许良英先生研究爱因斯坦、或姚雪垠先生研究李自成所体现的那种锲而不舍、一丝不苟的治学精神。

我还简单提及了阿西莫夫的科普创作动机。当时,汤寿根正主持中国科普作协主办的《科普创作》(双月刊),随即就此向我约稿。5月中旬我将《阿西莫夫的科普创作动机及其他》(与阮芳赋合作)一文送交汤先生,全文约2700字,不久即在《科普创作》1982年第4期刊出。

《阿西莫夫的科普创作动机及其他》一文刊登在《科普创作》1982年第4期上

紧接着,1982年7月底,中国科普作协发出通知,定于8月30日—9月5日在云南省昆明市震庄宾馆召开外国科普作品引进工作学术讨论会。会议内容如下:

一、交流学术论文;

二、专题讨论;

1.引进外国科普作品的意义与作用;

2.引进外国科普作品的方针、任务,政策界限;

3.引进工作的基本建设与组织建设;

4.外国科普作品翻译、研究委员会当前工作任务与工作方法;

5.第二届学术讨论会的主攻方向。

会议由符其珣、李元等学长主其事,筹备时间紧迫,要求回执在8月10日前寄出,并注明有无书面材料。我当然很希望能出席,但本单位恰有要务无法分身,于是送上论文《阿西莫夫科普作品述评》(与阮芳赋合作),回复不能赴会。这使符、李二位学长很是着急,随即分别来函。符其珣8月17日来信说:

我从北戴河小息归来,看到你8月13日的来信和赠书。我对你不能出席昆明会议,感到十分遗憾!大作是这次学术讨论会的重点论文之一,你不能出席,是讨论会的一个重大损失!不知还有无办法巧做安排,尽量参加,哪怕几天也好?我们几位同志都是这个意见。当然,如果确无可能,也只好算了。但确是非常遗憾的事。

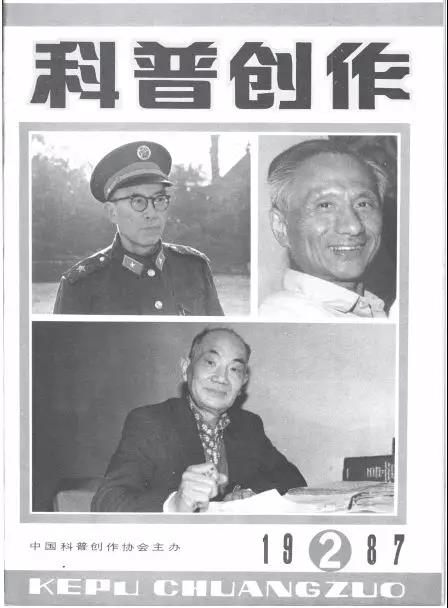

图3 《科普创作》1987年第2期封面人物:(左上)谈祥柏,(右上)符其珣,(下)祝修恒

大作早已交作协组织打印,估计不会有问题,请放心。我们将带到会上分发交流。

我只是年龄略大一些,在许多方面要向你学习,以后请称我为“老符”,不要太客气了,这样更亲切些。(下略)

第二天,8月18日,李元又来信说:

我刚从上海回来不久,正在筹办昆明外国科普作品讨论会。

有数事相告:

1.你的那篇论阿西莫夫文稿现一下找不到,请务必再送来一份急用,复制后就还你。请你送友谊宾馆会议楼中国科普作协……十万火急!!!

2.你还是去昆明口讲为好!不知有何外事工作非你不行?请考虑!!!我28日飞昆,如能同行更好!你时间紧张少去几天亦可!(下略)

信中并告:“我已调到科普所工作,电话895089。”

《阿西莫夫科普作品述评》约6700字,作为《82年外国作品翻译、研究学术讨论年会论文》印发。全文共5节:一、作家其人;二、著述大系与国内翻译出版情况;三、创作动机与社会责任感;四、作品特色简析;五、结论和几点意见。此文在会上甚获好评,后来刊登在1982年10月20日出版的《评论与研究》第3期上。

值得顺便一提,我未能赴会的原因——即李元所问:“不知有何外事工作非你不行?”实乃奉王绶琯台长之命,同李竞学长一道接待时年76岁的著名美籍荷裔天文学家巴特·博克——他尤因对银河系的详尽研究闻名于世。博克于9月2日抵京,我不能离开。他对中国很友好,可惜访华一年后就去世了。我写了一篇长文《忆巴特·博克老人》,刊登在1983年12月的《天文爱好者》上。1999年,上海科技教育出版社的“哲人石丛书”推出中文版《推销银河系的人——博克传》(作者是因苏梅克-列维九号彗星撞击木星而闻名全球的杰出业余天文学家戴维·H.利维),我本人做责任编辑,译者则是中科院上海天文台前副台长何妙福研究员——当年博克访沪就是何先生接待的。

随着对阿西莫夫作品的阅读、翻译、研究越来越多,我深感有必要同阿氏本人取得联系。1983年5月7日,我发出致阿西莫夫的第一封信:

我读了您的许多书,并且非常非常喜欢它们。我(和我的朋友们)已将您的某些书译为中文。三天前,我将其中的三本(以及我自己写的一本小册子)航寄给您。它们是《走向宇宙的尽头》《洞察宇宙的眼睛》和《太空中有智慧生物吗?》;我自己的小册子则是《星星离我们多远》……

5月12日,他给我复了一封清晰明了的短信:

非常感谢惠赠拙著中译本的美意,也非常感谢见赐您本人的书。我真希望我能阅读中文,那样我就能获得用你们古老的语言讲我的话的感受了。我伤感的另一件事是,由于我不外出旅行,所以我永远不会看见您的国家;但是,获悉我的书到了中国,那至少是很愉快的。

艾萨克·阿西莫夫

与阿西莫夫书信往返多次,自然更希望有朝一日能与他本人晤面。1988年春,我因公前往英国爱丁堡皇家天文台做访问学者。同年8月初,从爱丁堡赴美国巴尔的摩市参加国际天文学联合会第20次大会,会后到纽约观光三四天,并顺访了阿西莫夫。后来,我以9000字的长文《在阿西莫夫家做客》详述了晤面情景,发表在《科普创作》1990年第5期上。

图4 1988年8月13日,卞毓麟在纽约与阿西莫夫夫妇合影

四、结语

40年来,我对阿西莫夫的研究时断时续,但初衷如一。我介绍阿西莫夫其人、其事、其作品的文章先后有30来篇。所有这些,站在北戴河会议的时间节点上看,大多还是前瞻;但站到今天的视角上看,则已成为回望。《在阿西莫夫家做客》之后,较重要的文章有:

《阿西莫夫得意之作——话说〈古今科技名人辞典〉》(《科普创作》1991年第1期)。《古今科技名人辞典》英文原著名Asimov’s Biographical Encyclopediaof Science and Technology(1984),共写了古今1510位科学家。全书结构很巧妙,是一部独具匠心的科学史著作。中文版由科学出版社于1988年5月推出,其中101位天文学家由我执译。

《不朽的阿西莫夫》(《科技日报》1992年7月5日)。此篇和以下两篇是1992年4月6日阿西莫夫去世后我写的纪念性文章。

《艾萨克·阿西莫夫:传播知识的巨人》(《科学》1992年第6期)。

《科学与大众沟通的桥梁——阿西莫夫的科普科幻作品》(《科学》1993年第1期)。

《忆阿西莫夫》(《科技日报》1997年4月7日),纪念阿西莫夫逝世5周年而作。

《科普巨匠艾萨克·阿西莫夫》(《科普研究》2001年第5期专辑),约16000字,后来尹霖编《科普创作研究文选》(科学普及出版社,2009年11月)所收同名拙作即由此文增订而成。

《不知疲倦的科普巨匠——阿西莫夫精神永在》(《文汇报》2002年4月8日),同时刊出由我首次全译的卡尔·萨根10年前的讣文《艾萨克·阿西莫夫》。

《我与阿西莫夫三十年》(《科幻世界》2003年第6期)。

《一代巨匠,为世人留下什么?——读〈宇宙秘密〉,忆阿西莫夫》(《科普研究》2009年第6期)。本篇和下一篇均作于阿西莫夫诞生90周年前夕。

《阿西莫夫:中译本数量最多的外国作家?》(《中华读书报》2009年12月30日)。

《阿西莫夫著作在中国》(《科普研究》2012年第2期)。此作悉数收录已有中文版的百余种阿氏著作,有较强的文献性。为便利查考,特采用如下编排体例:以中文版(而非英文原版)的出版时间为序对诸书逐一编号,接着列出作品的英文原名(括号内注明原著出版年份)、阿西莫夫本人为作品设定的分类,然后列出中译本的书名、译者、出版社和出版时间。倘遇一书多译,则诸译本一并列出。

《阿西莫夫的人生为何值得一读》(《科普时报》2017年11月10日)。“国图公开课”及相关的“读书推荐”活动是国家图书馆的公益性善举。每期“读书推荐”由一位嘉宾推荐一部作品,集腋成裘,如今已洋洋大观。2015年活动伊始,我应邀推荐《人生舞台——阿西莫夫自传》一书,后稍修订而成此文。

如此等等,不一而足。2012年阿西莫夫逝世20周年之际,由上海市科协主办、上海市科普作协承办的“回望阿西莫夫,繁荣原创科普”研讨会于4月7日召开,我在会上做主题发言《阿西莫夫及其作品在中国的影响》,反响热烈。是啊,这“研究”和“原创”两者都应该是永恒的,正如北戴河会议的主旨已经表明的那样!

作者简介

卞毓麟,1965年南京大学天文学系毕业。中国科普作家协会前副理事长、中科院国家天文台客座研究员。曾获全国先进科普工作者、全国优秀科技工作者、国家科学技术进步奖二等奖等表彰奖励。著译科普类图书30余种,文章700余篇。

本文转载自《科普创作》2019年第2期。