作家陈楸帆:我对科幻热没那么乐观

原标题:专访作家陈楸帆:科幻文学热已来临?我没那么乐观

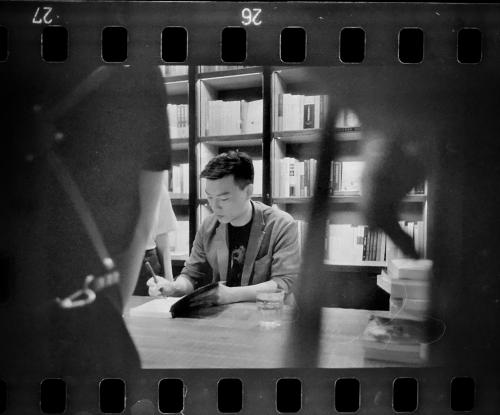

陈楸帆

“科幻文学热已经来了吗?其实我没那么乐观。”近日,科幻作家陈楸帆在接受中新网(微信公众号:cns2012)记者专访时,提出了上述看法。

前不久,他的短篇小说《恐惧机器》入围“第十届全球华语科幻星云奖”,与之同组的,还有刘慈欣、梁清散等作家的作品。

爱看科幻小说 曾遭遇退稿

喜欢科幻小说,是陈楸帆从小时候就有的兴趣。

“我在上幼儿园的时候就看科幻小说,不过只能看情节简单的,有些内容不是很理解。”他记得读过比较经典的有凡尔纳和威尔斯的系列作品,“感觉像是进入一个特别神奇的世界”。

初中时,他尝试着写点科幻小说,然后四处投稿。15岁那年,他把小说《诱饵》寄去参赛,顺利获奖。证书寄到学校时是由班主任转交的,陈楸帆至今都记得当时同学们惊讶的样子。

不过,他的写作之路并没有就此铺开:获奖后,另一篇小说遭遇了退稿,令陈楸帆的心情多少有点沮丧。加上要备战高考,在两年左右的时间里,他按下了写作的“暂停键”。

“考入北大后尝试过把写作捡起来。那时走的是比较偏向纯文学的路子。”但写来写去,那些文章不能令陈楸帆满意,“总觉得不够吸引人。所以又改成写科幻小说”。

此后,他相继发表了《丽江的鱼儿们》《鼠年》等科幻作品,并先后9次获得“全球华语科幻星云”奖,《幽灵三重奏》也被收入科幻选集《未来人不存在》中。

给小说加入“硬科幻”元素不容易

聊起自己的创作,陈楸帆觉得,比较难的一点就是跟科技元素的结合,也就是大家常说的“硬科幻”元素。

“并不是只要‘有脑洞’就一定能写出好的科幻小说。”陈楸帆解释,科幻作家在创作的时候,还需要对当前最先进的科学技术、科学事实有所了解,小说会更好看一些。

他觉得,如果有机会,科幻作家可以多和在一线工作的科学家沟通交流,“科学家们懂得最前沿的科技,作家们门脑洞开得比较大,两者结合起来,也许会有不错的结果”。

不过,有时候,一些误解会让陈楸帆觉得有些无奈。他说,有的读者会把科幻小说和科普作品不同程度地混淆,“后者对各种知识要特别准确,不允许虚构;前者还是富有一定文学色彩,二者并不一样”。

“科幻文学涉及的领域并不狭窄,不是只有宇航、太空等等。”陈楸帆说,也包括人类学、伦理学等多个学科,“比如《流浪地球》,人们在讨论给地球装上发动机是否可行时,也有对生态环境保护、人情伦理等方面的思考”。

科幻文学热已经来了?未必

写了多年的科幻小说,陈楸帆对这个文学类型的“小众”状况解颇深:作家人数比较少,受众读者也少。

不过,随着2015年刘慈欣获得“雨果奖”、2019年初科幻电影《流浪地球》热映,这个情况似乎在慢慢出现变化。尤其是《流浪地球》火了以后,有不少人认为,“科幻文学热”来了。

“好像科幻成了风口,资本、IP……一下子涌进来好多人。电影相对受众广泛,《流浪地球》热映确实打开了一个更为大众的市场。”陈楸帆并不否认,大家对科幻文学的关注度有所提升,但他认为这并不足以盲目乐观。

他给出的理由很充分:“知名度高的,还是郝景芳、刘慈欣等拿下过大奖的科幻作家,更多人对我、韩松这样的作家并不怎么了解;年轻作家们那种传统意义上的作品出版渠道,还是很少,想出头很难”。

“举个例子,莫言老师拿下诺贝尔文学奖,他的小说十分热销,但其他纯文学作家的作品销量就好了吗?没有。”陈楸帆说,眼下科幻文学的情况差不多,出版市场也只是更青睐能保证一定销量的大作家,“说‘科幻文学热’来了,其实未必”。