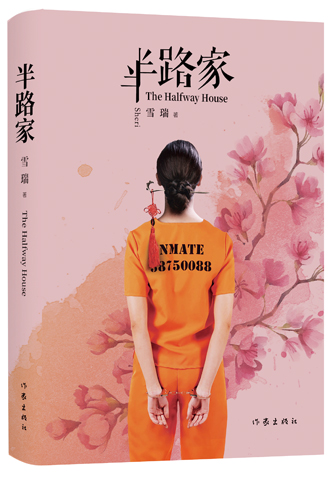

《半路家》

《半路家》,雪瑞著,作家出版社2019年2月出版

围绕一场命中注定的见面,两位前美国联邦监狱女犯简·华盛顿和刘爱在一天之内不寻常的经历,涉及了她们的整个人生。 简出身贵族,拥有华盛顿家族血统,出入于美国上流社会;刘爱,华裔移民,凭自己的努力,成为美国社会的白领。这两条看似永不相交的平行线,却在阴差阳错中,连接在一起。曾经的社会精英,身陷囹圄,当光环褪去,她们拥有了一个共同的身份——美国联邦罪犯,她们的名字也变成了八位数字。 走出监狱后,背负着“罪犯”的标签,她们将怎样面对现实社会?怎样处理已经冷却了许久的家庭关系?怎样维系曾照耀过监狱暗淡生活的那段刻骨铭心的感情?

离开美国肯纳蒂克女子监狱摩尔顿营地,精神上犹如逃离了地狱,我试图切断所有和那里有关的记忆和联系。直到2018年1月。

有一天晚上,我的手机出现一条带有纽约区号的短信:“亲爱的玛丽,我是刘爱。我希望你记得我。我明天会路过华盛顿,我有些东西需要交给你,因为你是律师。”

没有联系不等于不记得。几乎每天,我都会不由自主地想到营地的人和事。我记得那座有着上百个台阶,连接着坡上女犯宿舍和坡下有着超大环形跑道的操场的红色木板桥。据说,这座红色木板桥的年龄,与摩尔顿营地的年龄一样长。几十年的风雨,成千上万个脚印,还有说不完的既没有开始也没有结束的女犯故事,让这座沉默的小桥显得庄严、沉重、斑驳而又沧桑。

我记得那几百只呼啸着结伴而来再集体飞走的野鸭子。据说,这些生性优雅的活物是上帝送来的人间烟火,可以让女犯的母性依旧留在她们的幻想里。还有那两棵樱花树。冰凌时节,它们的每个幼嫩枝丫都被冰雪包裹,你以为它们会就此冻死,但是来年春天它们依然蓓蕾怒放。再就是那几位年龄超过八十、三十年风雪无阻到摩尔顿营地为女犯们分享《圣经》的老人,她们背着的吉他流出的让人心神升天的音乐,至今依旧是我失眠时的良药。

我只是不太记得刘爱。我不太清楚这个中国女人的案件背景,只记得她头发剪得特别的短,每天穿着在厨房工作的女犯穿的那种像面粉袋一样的白色制服,脸上总是带着一种谦卑的神情。她让我想起以前看过的一部一个日本女人爱上一个美国男人的电影,她就像电影里面的那个美丽的妓女,笑起来眼睛像一双弯弯的月亮。

收到那条短信,我愣了一会儿:我们不是那么亲密,也谈不上是朋友,刘爱怎么有我的手机号码?为什么要来找我?那天晚上我没有回复她。但是第二天一早,我再次收到了刘爱的短信。

“我在弗吉尼亚。今天我回纽约的路上会经过华盛顿,我没有赶上色拉韦尔到华盛顿的巴士。我可以请你吃个午餐吗?”刘爱一定对她所在的地区不熟悉,她把“色拉韦尔”这几个字拼错了。

刘爱为什么要到弗吉尼亚去?从色拉韦尔坐区域巴士到瑞旗门,再从瑞旗门坐车到纽约,这才是正确的路线。我是不是应该提示她查一下地图?还有,她为什么要请我吃饭?我心神不安地思忖着,满肚子里像是无头蝴蝶乱撞。我的心理医生曾向我解释过这种感觉,有个医学名词,叫作“焦虑症”。

我告诉自己最好别回复她,这样她就一定不会再继续打搅我了。在我的印象里,刘爱说话温文尔雅,总是胆小怕事的样子。可是几个小时之后,刘爱的短信再次出现在我的手机上:“我上车了,两个小时到华盛顿。我能请你到威斯康星大街和N街交界拐角的马丁·塔瓦恩饭店吃个便餐吗?”

也许是因为文字可以掩盖声音中包含的情绪,或者因为短信能让人有的选择,刘爱选择了这个可以控制距离感、不会被直接拒绝的交流方式。我之前没有回复她,她似乎并不在意。“我真的等不及见到你。”刘爱后来又加了一句。

为什么等不及要见到我呢?在肯纳蒂克监狱摩尔顿营地有两百多个女人,刘爱是其中最不引关注也最不合群的人。不过强烈的好奇心驱使着我不断猜想她来访的原因。为什么这个全身洋溢着中国城味道的女人要停留华盛顿见我?为什么一定要选择在那个听起来高贵但已老掉牙的饭店见面?她短信中提到有东西要交给我,因为我是律师,什么东西如此重要?她一定不知道,我的律师执照已经随着我营地生活的开启而消失,虽然我正在努力通过法律途径赎回被吊销的律师执照,至于什么时候能拿到,鬼才知道。

“我也期待着见你!”我终于忍不住了,回复了一句言不由衷的话。

我取消了去看医生的预约。出门前,我到地下室仓库里,找到了那个被我塞进去就再也没打开过的从摩尔顿营地抱回来的耐克鞋盒。不知道为什么,打开那个裂了口的鞋盒盖子时,我的手指会痉挛发抖,这让我想起了接到起诉书的那一刻。我是这么不情愿地把装满了故事的盒子打开,我害怕罪恶会从敞开的盒盖里跑出来,缠上我,让我再次因为帮助朋友推销可以把人的灵魂都拍摄清楚的大型医疗器械,接受他2500美金的贿赂。我要彻底脱离和监狱有关的一切记忆!我这样想着,但是我的手还是在鞋盒里翻腾——我在找可以提醒我刘爱长相的那张照片。我先翻出了刘爱亲手织的果绿色毛线小挂包,我记得她织了两个,一个送给了过生日的简,一个送给了我。我也找到了庆祝简的生日时,我们几个谈得来的女人在那座红色木桥上的合影。

这就是刘爱!照片上,被营地的女人称为“真正的白领”的我们几个人中间,站着一位身材娇小的中国女人。当时我还想,刘爱这个中国人怎么钻进来了?

照片上,剪着短发的刘爱站在简的身前,头斜靠着简的身体。一缕午后的阳光,在她的脸上跳动着。简·华盛顿那头飞卷的红发,愉快地在她的头顶上飞舞。除了刘爱素面朝天,我们几个女人都特地浓妆艳抹,这也让我们从小卖部里买来的欧莱雅彩妆盒大有用武之地。我记得刘爱为这张照片买了单,让帮忙拍照的海伦在她的小卖部账单上再记上80美金。“我们每人一张。我还会寄一张给我的爷爷奶奶,让他们知道我在这里有许多好朋友。”谁也没在意她说什么,我记得只有简搂了搂她的肩膀。

我很高兴找到了这张照片,否则就算她迎面走来我也可能会与她擦肩而过,快两年了,我真的忘掉了她。

看着我抱着从摩尔顿营地带回的纸盒从地下室走上来,我的母亲提醒我说:“玛丽,原则上,这两年你不应该见过去的犯人朋友。”她微弱的眼神让我感受到了藏在她眼角皱纹里的恐惧,它们打着结,皱成了一团。我怎么会不记得这条规矩?每一个从摩尔顿营地出来的女人,都早早地把回归社会后的规章制度背得滚瓜烂熟了。可是,所有这些无情的条例,都无法动摇女人们在摩尔顿营地建立起来的友情。无形的手铐和脚镣,早已把她们的灵魂纠缠在一起。除非把她们和代表着罪恶的手铐脚镣一起扔进熔炉里烧炼,否则谁也不忍舍弃这种知己的感觉。

不过,为什么值得犯规是有选择的,而以往我的这个选择里并不包括刘爱,但今天是个例外。我真的很想念营地里的女人,我和她们始终心有灵犀。

这是一个过了午餐时间但吃晚餐还有点早的尴尬时间。我特地选了一个紧靠吧台一角,有着木质靠背的卡座坐下。布满岁月痕迹的皮坐垫被精心擦拭得发出温暖的光亮。橄榄绿色的台面,有着旧时高贵的痕迹。绛红色屋顶上吊下来一盏虽有年头却依旧华贵的蓝色雕花吊灯,静静地将黄色的光洒在桌面上。墙壁上挂着也许只有苏富比这类拍卖公司才会关注的纸面发黄的早期绘画。我座位旁边的墙上,挂着两幅好像是和战争有关的绘画,勇士们骑在飞奔的马上,散发出一副必胜的英豪气概。

我坐下之后想,没准儿哪位历史上的总统坐过我这个座位。据说马丁·塔瓦恩饭店自从1933年开业以来,美国历史上历届总统都在这里消磨过时光。希望这个座位给我和刘爱今天的见面带来好运。小时候,每当家里有喜庆的事,我总是被父母精心打扮一番后带到这里吃晚餐。虽然时过境迁,但是当我又坐在这里时,一种只有美国人才能够感觉到的庄重从心底油然而生。

可是刘爱为什么要选择在这里和我见面?也许住在美国并已经是美国公民的她,骨子里还是地地道道的中国游客?到了国外总是会到名胜古迹“到此一游”?但是华盛顿可看的实在是太多了,有白宫、国会山、林肯纪念塔、杰弗森纪念馆,她为什么要选择这里?我要了杯法国香槟,心里的不安如同香槟杯里急不可耐地涌出的气泡,随着时间推移,淹没着我假装出来的宁静。其间,服务员两次过来给我添酒。

终于,刘爱推门进来了,带着门外冬日午后的骄阳。晃眼的光让我看不清她的脸。我看见带位的男侍者朝我坐的方向指了指。我刚才告诉那个侍者我在等一个四十多岁的中国女人。然后,我看见他优雅地转身,从那个在门口站立了上百年的前台上顺手拿了一份菜单。“这边请!”他领着刘爱朝我走来。

“天哪,是你吗?”我边说着边试图从卡座的狭窄空间里挪出双腿,站起来迎接她,无奈长筒袜却被桌腿翘出来的一个带刺边角挂住。没等我跨出腿去,刘爱已经张开双臂,从远处朝我坐的方向跑过来。

刘爱紧紧地抱住了我。这种拥抱只属于经历过摩尔顿营地生活的女人。我记得两年前离开那里的时候,我经历了近两百个这样的拥抱,包括刘爱的。无论平时搭不搭腔、说不说话,当你出狱时,这些饱含了真诚祝愿的拥抱,就会从四面八方拥来。就从那一刻起,你知道你这一生,无论走到哪儿,无论活多长,摩尔顿营地这个名字和这些血肉相连的拥抱,就像永远刻在你生命中那个八位联邦罪犯身份编号一样,永不褪色。

刘爱还是剪着像在摩尔顿营地时的超短发型。也许是用了一些在营地里无法买到的发胶,她的那头短发不再那么乱蓬蓬地直立在头顶,而是显得时尚干练,看上去很是有点纽约职业女性的味道。她穿着一件不太厚的紫色羽绒服,脖子上那条颜色近似的毛线围巾,随意地在她的脖子上绕了几圈。她背着一个双肩背带的黑色皮包,跑过来的样子十分优雅。谁能想到,她是个刚刚走出监狱的女人呢。

“玛丽,你看上去真好!”刘爱用一种只有孩子才有的纯真而惊讶的眼神看着我,“我没想到你这么苗条!原先那套绿色的囚服,让我们看起来全像大灯笼。你看上去就是一个能干的律师!”刘爱一脸重逢的激动,两只还戴着手套的手紧抓着我的肩膀,使足了劲,不停地晃动着。

坐下后,她点了一杯袋泡绿茶。她把手套脱下,小心地放在靠墙的桌边。“这是我儿子送给我的新年礼物。”刘爱眼睛弯了。柔和的灯光下,我注意到她眼角细微的皱纹里洋溢着微笑。

“快告诉我你现在过得怎么样。”我已经急不可耐。那些折磨了我一天让我无法停止想象的问题,急促地敲打着我好奇的神经。

“你的妆化得真好!我喜欢你的口红!”刘爱没有马上回复我,眼神却在我的脸上认真地探索着。我隐隐约约记得,刘爱以前是纽约隆迪百货公司化妆品柜台的经理,也是什么亚洲化妆品的美容顾问。她在营地的时候好像还为简做过“美容”。

我注意到刘爱也特别地化了妆,只不过经过将近一天的巴士旅行,涂在脸上的色彩,已掩盖不了她脸上的憔悴。烟灰色的眼影像是被潮水浸湿过,不规则地贴在她的眼帘上。

“再好的妆也遮不住脸上的沧桑。”我脱口而出。我原想应付她的赞美,却没想到竟说出了我对她的印象。

刘爱似懂非懂地看着我。黄色的灯影下,她的脸,让我想起营地里许许多多女人憔悴的脸和忧心忡忡的眼神。