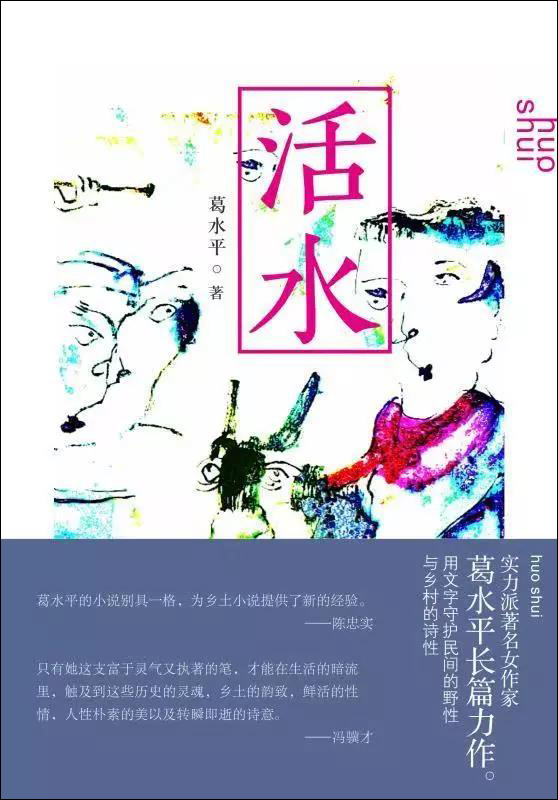

《活水》

《活水》 葛水平 著 北京十月文艺出版社2018年12月出版

引 子

一

山神凹村没有瓦屋,清一色石砌窑洞。

在向阳的陡坡圪梁上,零零散散的窑洞错落有致铺排开,有住在山圪崂里的,有凸显在土堆堆上的,有些是独门独院,有些是几户一起。眼面处,码在崖畔上的柴火垛子搭晒着这家人的衣裳铺盖,便知道那里藏着人家。

之前没有人觉得山神凹好,多少年后山外人进凹时拍摄了一张照片,那张照片一出来,就有人惊讶地说:“山神凹错落有致,完全就是一个缩小的布达拉宫嘛。”

山神凹人不知道布达拉宫是什么,也没有山神凹人觉得山神凹好。

山神凹的祖先最早是申姓人家落户,沿一条山路进入罗罗山,罗罗山山高林密,路越走越难,林子越来越深,树荫蔽日处的山顶有一座小庙,申姓祖先终于把脚踪停在了庙门口。庙叫山神庙,石砌的山神庙门上刻着一副联子:

三教九流无二理,

殊途同归总一心。

由庙豁口处往山下望,有一条大河,滔滔涌涌,河的源头叫石佛沟,流出沟时河叫了一个奇怪的名字:耐受河。

水让人生根,让人浑身热气腾腾,有了水,还有什么走不出来呢?有河水的地方适合人住,他们决定在此处凹下去的地方落户。

一时想不出好名字来,就叫了山神凹。

山神庙是山神凹人的太阳,山神凹的历史。不管谁来,来到山神凹居住必得拜山神庙。山神庙小,不能满足山神凹人的欲望,就有人提议建庙。

山神凹人的祖宗建庙是下了本钱的,清一色的砖木结构,庙里供奉了五谷神“炎帝”。老一些的人记得炎帝像,一人多高长身立在基座上,牛头人身,手捧谷穗,树叶围腰,赤足凝神。不过后来基座上的炎帝像毁于战争,看不见也许就是神的身价,空得如心,反倒能够照亮灵魂中的全部黑暗。

炎帝庙对山神凹人是一个大道理,你可以不予接纳,但必须予以尊重。山神凹人的大是大非,稍有轻慢,别怪年长的人与你来炎帝庙里对着炎帝针锋相对。两个或者几个活物,人性的假设,炎帝就在高处对所说事进行严厉评判。人人心里能能不下的小九九,只要在炎帝面前均匀呼吸、脉搏平静跳动,使垂立的四肢找到体位,算是嘴说有理儿得到神的认可。

生死轮回的车轮常转不休,人世间的苦难水深火热,外面的世界看似离山神凹很远,不与山神凹发生直接关联,可山神凹人很愿意和外面的世界有所勾连。

山神凹人的内在气质和外在形象在向前走,这样,山神凹人就在炎帝庙正门口又建造了一座戏台,明里是为了炎帝,暗里是娱乐自己。也是清一色的砖木结构,山神凹人年年秋罢唱戏,尘土飘浮的阳光下,人间一台戏,戏台也是山神凹人灵魂的栖息地。

那年月,山神凹人不算计、不动脑筋、不思前想后,更不虚情假意,他们认为人活着的样子就该是这样。

柴青娥在世上活着的时候,没有人叫过她的名字。很长时间山神凹人就叫她“唾沫沫花”。

学名叫白头翁的唾沫沫花,春天万物即将破土时它先拱出泥土开花,小巧形似郁金香的花瓣,粉紫色,犹如一种梦境,在焦枯的干草地上挺立着争艳。唾沫沫花包着的花蕊极大,饱满柔软,犹如毛笔,把花瓣一片片摘掉,花蕊在嘴里来来去去嗍嗍,花蕊犹如蘸了墨的笔尖,可在石板上写字,也许是花蕊蘸了唾沫的缘故,山里人就叫它唾沫沫花。

唾沫沫花紫根草,

山神凹数谁好?

一数二数青娥好,

刮大风时水蛇腰,

下大雨时杨柳漂。

很长一段时间,在娃娃们的嘴里就喊着这首儿歌跳一种画在地上的方格子,柴青娥远远看着,从娃娃嘴里喊出来的声音清脆响亮,清脆是让人心痛不已的:有些什么永远失去了,像耐受河水一样流走了,比如红颜、恩爱,明知道它好,它有过,也明知道它不可挽留,娃娃们的声音让她无计可施,常常叫她心灰意懒陷入幻觉。

柴青娥对于山神凹人总是一个话题。

长了一副吃香喝辣样子的女人,一辈子,尝尽了一张人皮非常难披的味道。

在那冻馁的岁月里,如果没有一种精神支撑着,一个农妇,恐怕就会半途而废走人。柴青娥的精神寄托就是她的丈夫,南下干部申秋宏。

二十六岁上,柴青娥再次出嫁。第一次嫁的是县城里大户人家的儿子,那儿子往更大的城市去读书了,柴青娥被退回了娘家,等于是叫婆家休了。一件女人一生最愉快的事情被重复两次,结局呢?像无数夜深人静时分,更漏的空洞声,处处无家处处家的感慨,原是随水漂着的余生啊。

时辰近了,离娘的时候,柴青娥两只眼睛平静地望着窗外,娘叫了一声:“娥。”叫“娥”的柴青娥一下子鼓出了两泡泪水。柴青娥怕把腮帮上的胭脂冲了,头仰得高高的,拿了一块麻纸折成双层吸干眼窝。

娘在身后说:“比不得从前呀,嫁的是你心头想,老闺女不哭。”

一顶花轿渐渐掩埋在阳光下的麦田中,柴青娥多次回头,红盖头下看见细缝似的阳光下自己的男人申秋宏一闪儿一闪儿地晃,离娘时的眼泪被那一闪儿一闪儿酥软的光汲着、吞着、谗着,两只眼睛便霍灵儿了,把离娘前的辛酸忘了个干净。

好光景过了不到半年,深冬的夜里,申秋宏回到窑内,脸上的兴致被黑吞成一团墨,只是出气的声儿粗重,说:“天明前走人,往南走,当兵打仗去,就是舍不下你。”

那一夜,柴青娥平躺在火炕上,申秋宏一夜里热汗不止,趴到天明前,申秋宏说:“我的腿怕是软得要抽筋。”柴青娥把两条腿放到她肚子上揉,眼睛望着窗户,风抽得麻纸一惊一乍响,心悬着。到底在天亮前有人敲窗棂了,申秋宏灵醒地睁大眼睛,一骨碌起身抓了小包袱朝肩膀上一甩,俯身咬了一口柴青娥的嘴唇,人蹿进了天明前的暗夜中。

柴青娥起身迎风看着远山,想着一路上腿软脚酥的申秋宏,眼泪像羊屎一样,扑嗒嗒、扑嗒嗒往下坠。

申秋宏被扩军南下后,好歹给柴青娥肚子里落下了一粒种子,十月怀胎后儿子申广建出生了,柴青娥抱着儿子开始守了一眼石窑,眼睁睁等。

开头儿,夜静的时候睡不着坐起来想申秋宏的样子,自个儿傻笑。那是四十年光阴,苦守寒窑啊!到后来,夜静的时候俯身像咬豆腐似的,咬自个儿的肉,疼得窒息了,夜却不动声色。

再到后来,儿子成家分开单过,她也上了年纪,早早烧了炕团在被窝里,听梁上的动静,一只老鼠倒挂在梁上翻腾,听着响儿反倒能睡个好觉。

申秋宏一走再无音讯,天是到黑的时候黑了,到白的时候白了,曾经有人力劝柴青娥改嫁他乡,终是苦心枉费。因为,柴青娥心里有个活物。

仲夏傍晚,柴青娥穿了月白短袖布衫,双耳吊着滴水绿玉耳环,坐在自家内窑院的石板上走神。缕缕阳光透过枣树荫篷的隙缝漏射下来,远远看去,神情恍惚的柴青娥就像一个无法企及的诱惑,甜蜜而又伤痛。

男人的视觉在这时大体是相同的,二十岁与六十岁没有多大区别。申秋宏的本家哥哥申荫富暗恋上了兄弟媳妇,终于在一个黄昏时分走进了内窑院,没有过程地一下抱住了柴青娥往炕上撂。

柴青娥撕咬着,拒绝着,发狠地喊了一声:“你坏良心呀,你欺负弱小,做这种下作事,一把秃锄头你锄地锄到自家人身上!”

申荫富照着柴青娥的脸打了一掌,喊了一句:“你这块地旱结了,我这锄头在你身上就是重轧一遍钢。”

柴青娥的脑仁子像银针一样清醒地认为:这把锄头该归到放弃的锈铁之中。

申荫富喊:“柴青娥,我不达目的不甘罢休!”

柴青娥面无表情地说:“吐口唾沫也是钉,我不活就是你死。”

事情没有成事,记恨就种下了。

二

内窑院的枣树蓬勃着朝气和骚动,青石铺就的石板地却浑然冷冷。

这冷冷中就有了那么一丝微妙的季节性悸动。

此时,山外部分农村人民公社已然有了雏形。一些地方热情很高,甚至直接宣布人民公社为全民所有制,可以作为“向共产主义过渡”的试点,所有个人财产和个人债务都一股脑儿“共了产”,分配上完全实行供给制。这样的背景下,一件新生事物——公共食堂应运而生了。

山神凹人也不例外,在申荫富的带领下,窑洞里的吃饭家什:锅砸了,自留地收回了。山神凹的食堂就建在炎帝庙对面的戏台上,一开始大伙儿很新鲜,每个人心里都有一种燃烧得要起火的激情。 日头下嬉笑着,山南海北闲聊,和娃娃不懂事前过家家似的,鸡猫狗全聚在庙门口憨等甩出来的那一筷子人不吃食。大家都一起捆着肚子饿,一起饱,也不容许谁私自弄到食物凑肚子,新鲜的劲头忙忙乱乱地过去了,好像戏班子搭台唱戏,卸了装才发现肚子饿得迈不开腿。

申荫富带领民兵三天两头有目标地进窑搜查,发现粮食之类的东西无条件没收。有的家庭还留有一口烧水锅,有的就只能用瓦罐之类。柴青娥偷着把十多斤谷子留下,缝成枕头装进去,白天压在裹起的被子下,夜晚用擀面杖把谷磨破,一粒一粒用手剥去谷壳,把米装进药罐里用火灰煮成饭,半夜喊申广建偷偷起来吃一口,儿子正长身体呢。

吃食堂期间申荫富威风得要命,柴青娥看着那张脸,像见了恶煞神似的,宁可远远等山神凹人打饭后自己再走近,也不想从他身边过。

山神凹食堂有一百零八人就餐,按六人一份,一锅菜平均分成十六碗半,排在前面的有机会挑到一碗多一点的。不符合六人的家庭还要与人认真拆分这碗菜。柴青娥和婆婆公公、儿子、两个小姑子共吃一锅饭,由婆婆平均分配,分到柴青娥半碗都不够,有时自己舍不得吃叫申广建吃,广建还是小孩,嚷嚷着要柴青娥煮好的小米焖饭,喊枕头里装着谷子呢。柴青娥害怕申荫富听见了捂着嘴叫他不要说,小孩子哪里知道怕,偏偏跑出窑洞喊。

柴青娥吓得脸蛋煞白追打着申广建,打急了捂住儿子的嘴,差点儿叫广建上不来气。搂着体质瘦弱,体温冰凉的儿子,一股悯儿之情涌上心头,于是不管不顾抱在怀里伤心大哭起来。

饥而求食是动物的本能,孩子饿到这个程度要吃饭天经地义啊,申荫富偏偏就听见了。

红颜薄命的柴青娥岂能绕过申荫富的手掌。申荫富叫人搜查柴青娥窑洞,从枕头里倒出半枕头谷子,人证物证俱在,柴青娥被历史执拗地切入了主题。

申荫富叫人把柴青娥带到炎帝庙的院子里摆理,柴青娥抬起头神经质地死盯着申荫富的脸,红烈的阳光把柴青娥晒得如妖儿一般,楚楚动人。她由申荫富的脸望向天空,有鸟儿在高处飞翔,鸟儿可以到它任何想到的地方,如果它们迷茫,面对日子无法果腹,它们会飞往远处,鸟的世界真大,那是整个天空。

自由是相对的,无边无际的自由也会成为无边无际的漂泊,就像申秋宏,柴青娥虽然黯然神伤但是她不怕,漆黑的眼仁子明亮,有儿子她什么都不怕,唯一怕的是申秋宏有一天不回山神凹。

柴青娥不卑不亢,冲着空着的神像的基座说:“炎帝神啊,都说是人造善必定得福报;人造恶呢,一定得灾祸。祸福都是自己造,自己受,别人没能力把你的福加一点或减一点。我知道有很多东西是要自己来承受的,可有很多时候我就想指责想要质问炎帝神,却不知道要问你什么。你明明是看得见的,明明是知道一切人间事的,可你偏偏连影子都不现身,一个救不了自己的神怎么来救人呢?”

胆敢指责炎帝神的女人,申荫富决定劳动之余让柴青娥游街,这一决定让山神凹人很是兴奋。柴青娥勇敢地挂着申秋宏下地穿过的两只破鞋游凹,一双破鞋,一丝残存着申秋宏的气息。远去的日子在两只破鞋上挂着一片幽暗,支撑着柴青娥一天一天活下来,活得生硬而苦涩。

一开始游街人还多,慢慢就没有人跟着看稀罕了,只一个人跟着,儿子申广建。走过窑门口,婆婆递出来一顶草帽,她接过草帽戴上冲着婆婆笑一下,没什么,你儿子终究有一天要回来给我报仇。

随着走食堂解散,柴青娥被约定在炎帝庙前自己和自己摆理。

她愿意站在无人的空旷中摆理,一是不用游街了,二是想着总有一天要让申荫富亲自到这里来给她赔罪。

柴青娥的前半生可说是在不停的斗争中度过,不知过了多久,斗争就淡了,柴青娥似乎也在逐步淡忘,有些仇恨还装在心里,还想象能记住一切,一切就都不存在了。

内窑院的枣树高大而繁茂,盘曲错纠的枝节伸向青冥的天空。

柴青娥拉着长长的麻绳把千层底纳得细密、匀实。灰蓝色的外罩把一头白发衬得如一幅水墨写意,看上去有一种与世隔绝的韵致。

终于,申秋宏老大归乡领着后娶的云南夫人,走回了他离别了近半个世纪的山神凹。

在走进内窑院时,柴青娥正靠着炕沿捻羊毛,就只刹那,柴青娥抬起头时已是泪满双襟了。

申秋宏说:“解放战争打完,我就在南方成家了。”

柴青娥含泪点头说:“成家了好,一个男人不成家,道理就说不过去。”

申秋宏说:“你一个人能把日子活过来,要我怎么说好。”

柴青娥说:“没啥,眨眼的事,到底是我守在山神凹,你在外,出门在外你不是闲人,你当兵打仗啊。”

申秋宏一时无话,接着对那女人说:“该叫姐。”

那女人说:“姐,用揩脸帕把脸揩揩。”

申秋宏说:“她要你用手巾擦擦眼泪。”柴青娥一脸悲啼。几十年了,擦不擦吧,擦来擦去都是泪。

申广建结婚了,两个儿子都快十岁了。看着儿子和孙子,申秋宏老泪纵横,领着两个孙子走在山神凹街道上,风夹着柴烟四处乱窜,饭食的香味顶在他的心口上,说不出是什么感觉。

原来山神凹耐受河上有吊桥,现在修成了石拱桥,走在上面回头看山神凹已经是物是人非了。

山神凹的人和他说,柴青娥这一辈子受下了,抓着娃,窑里没有人,受过的罪那不是一般的。这次回来不走了,有你这个人和没有你这个人是一样的,就是多了罪受,你得把剩下的日子给了她。

哪里能不走?山神凹对申秋宏已经是一个虚幻的地方,也正因为虚幻,他想过的那些无限空间和无限的可能性现在都成了泡影。

他想着回来把儿子带走,柴青娥咋办?见了孙子又想把孙子带走,儿子和儿媳咋办?山神凹的青草、夕阳、飘浮的落叶、深黄的泥土,还有晴朗的天空,都是柴青娥一夜夜生铁一般冰冷的记忆,再想想柴青娥受过的罪,怎么忍心带走窑里的一针一线呢?

油灯下一家人坐在炕上,炕背墙上的油灯闪烁,每个人都不说话,火炉上的土豆烤熟了,柴青娥拿过来轻巧地磕着烧黑的干皮,然后递给申秋宏。

申秋宏抓着土豆,粗糙的大手轻巧地掰开递给南方小媳妇一半,这个动作怎么能绕过柴青娥的眼神?

她背过脸去,尘世纷扰让她彻底死心了。现在,她还能操控自己,还有心力,就要大方地叫人家走,回来了,还知道回来就好,一道极大的暖流充满了她的胸腔。

柴青娥转回头看着这个妹妹说:

“越是干皮越好吃,黑皮还养胃呢。”

妹妹看着申秋宏娇笑了一下放在了火台上。细米细面的喉咙眼儿咽不下这硬东西呢。

柴青娥主动说:“回来照见了就好,那边也有儿女,你们也该走了,山神凹迟早跑不掉永远是你们的家,啥时候回来都好,就等交通方便吧,怕是我等不到了,等以后我不在世上了记着把孙子带出去,山神凹总有一天会养不住人。”

申广建不说话,他其实是想走,走往南方对两个儿子有好处,因为母亲还活着这要求他不能提,既然母亲说了,他也跟着说:“爸爸,记着我们有一天要去找你。”

申秋宏说:“我期待着呢。我们走了把娃带好,把你妈养好,你妈这一辈子受大罪了。”

柴青娥的眼泪实在是控制不住了。

窑外突然就刮开了风,风带着雨来了,窑檐上的雨水哗哗哗流下来。

申广建单脚撑地,一边检查着窗户外有没有重要东西淋湿,一边咒骂着这无常的天气,语气中有山神凹不是人住的地方的埋怨。

院边上枣树的干枝被风刮下来,抛落在门口,开了一下门,墙上的灯就灭了。

申广建说:“爸,你那里是不是不用点油灯了,都是电灯?”

申秋宏说:“是,都是电灯。”

窗户上的纸被这场邪风大雨彻底吹浇湿了,山神凹的黑夜就一个颜色,黑。厚厚的黑色里能感觉有一个一个旋涡在流动。

这场突如其来的雨下了半个小时,一切就恢复了以前的样子。

人常说物有人性,天更是像长了眼睛一样,这一时间,柴青娥觉得自己活不长久了。没有人能听见外面有霍霍声,柴青娥听见了,她听见它们从隐处进入显处,是一些什么鸡零狗碎的东西呢?

柴青娥和申广建说:“我听见外面有人喊我呢,照照是谁?”

申广建打开门看,黑漆漆的夜听不见人的脚踪。

柴青娥说:“不早了,都睡吧。”

申广建抱着睡在炕上的两个儿子和媳妇回自己的窑了。

窑里两铺炕,一边睡申秋宏和妹妹,一边自己睡。多少年都是和衣躺了,回来的这两天似乎把走了几十年的话都说完了,突然地就没有话了。

“吹灯了?”柴青娥说。

“吹吧。”

“噗”一声,窑洞里就黑了。

后半夜还出了月明,亮汪汪的光照在窗户上,窑洞里的角落里坛坛罐罐上的黑釉像人眼睛一样亮着,对面炕上的人睡实了。

柴青娥睡不着,她在这窑里活了一辈子,转瞬即逝的人间啊,说长呢都是思念带长了,说短呢,都是思念死心了,把那东西放下,该走了,下辈子不转生人了。

月明的晚上,柴青娥慢慢合上了眼睛。