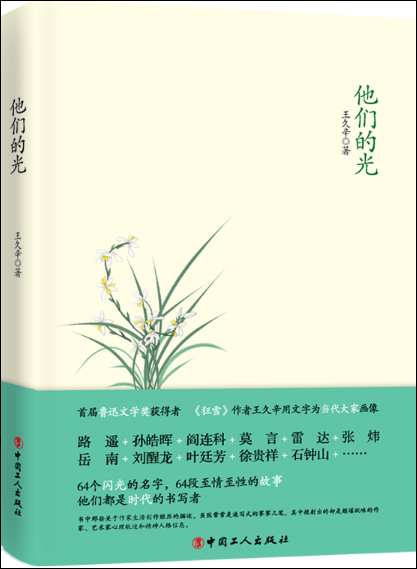

《他们的光》

《他们的光》

作者:王久辛

出版社:工人出版社

出版时间:2018年10月

ISBN:9787500870227

定价:42.00元

内容简介

本书共收录了首届鲁迅文学奖获得者、诗人王久辛64篇散文。书中每一篇文章都记录了作者与这些文艺界大家的交往故事和生活细节,书中那些关于作家生活创作经历的描述,虽然常常是速写式的寥寥几笔,其中投射出的却是颇堪玩味的作家心理轨迹和精神人格信息。

作者简介

王久辛,首届鲁迅文学奖诗歌奖获得者。曾任《西北军事文学》副主编,《中国武警》主编、编审,大校军衔。

先后出版诗集《狂雪》《狂雪2集》《致大海》《香魂金灿灿》《初恋杜鹃》《对天地之心的耳语》《灵魂颗粒》《越来越渺小的美》8部,散文集《绝世之鼎》《冷冷的鼻息》,文论集《情致•格调与韵味》等。2008年在波兰出版发行波文版诗集《自由的诗》,2015年在阿尔及利亚出版阿拉伯文版诗集《狂雪》。

目 录

当代作家的心迹与精神内核(序言)……陈歆耕 / 1

第一辑

孙皓晖的大争之心 /

张炜之重 /

阎连科的苦难 /

乔良的“横杆” /

柳建伟的“关系图” /

喝风油精的雷达 /

王开林的“硬度” /

刘醒龙的“圣” /

李建军的温润与尖锐 /

胡安·赫尔曼的态度 /

杨少衡的“少年官场” /

解玺璋与梁启超 /

徐贵祥的另一半 /

马莉的境界 /

80后作家冯骥的“雷”传奇 /

岳南的历史 /

佐佑之华光 /

大师莫言 /

第二辑

激情背后的杨志军 /

叶廷芳的“天堂” /

“宰相”王宏甲 /

周大新“预警” /

王树增的“精明” /

师永刚的“那件事儿” /

伍立杨的鸿儒缘 /

梁小斌的那颗痣 /

得意没忘形的赵振江 /

赤子“高兴” /

张俊南的衣食父母 /

兀立荒原的周涛(外一篇) /

“厨子”赵琪 /

规律中的石钟山 /

“先锋”沈天鸿 /

耿翔的背景 /

“情圣”薛晓康 /

朱鸿斯文 /

谭旭东的“心灵开花” /

何三坡的“梦话” /

第三辑

沿波讨源、探赜索隐的李存葆 /

朱向前用肯定来否定 /

李翔的参禅与创化 /

王胜利“开今” /

舞蹈诗人杨丽萍 /

延百亮在大漠里翱翔 /

李克伟的冲淡与纤秾/

写在《西北军事文学》百期华诞 /

贺《诗潮》创刊20华诞 /

曾来德“塑我毁我” /

任惠中的牧歌式礼赞 /

邹敬之的神奇幻想 /

刘索拉:多的一厘米与少的一厘米 /

刘江永的“突发奇想” /

蔡世平和《南园词》 /

金林射日 /

第四辑

追思大先生刘白羽 /

去延川“看”路遥 /

追忆孙道临先生 /

恩师许明善 /

念记杨志广 /

作荣大哥 /

同吾心里诗缠绕 /

浩然是一棵大树 /

用坦白来纪念诗人蔡其矫 /

汪国真与新诗的底线 /

前 言

序言

陈歆耕

久辛先生嘱我为他的新著《他们的光》写点文字,“老友”之托,岂敢不从。虽知不自量力,也得斗胆上阵。在下一直认为,所谓“人情批评”“红包批评”,症结不在“人情”“红包”上,而在“批评”上。难道人与人之间不要“人情”,而要“冷酷无情”不成?难道写文章,支付一点少得可怜的稿酬,也成了要取缔的“红包”?需要警惕的是,因为“人情”“红包”而胡吹乱捧,完全丧失评论客观公正的底线。批评家如能割断“人情”当诤友,拿了“红包”讲真话,那倒是要让人肃然起敬的。因而为“老友”作文,又能持论客观,尽可堂皇为之,是用不着心存芥蒂的。

翻开久辛这部《他们的光》样稿,怎么感觉有些似曾相识?哦,想起来了,这里的很多文章,都曾在鄙人供职的《文学报》专栏《“独眼”看作家》发表过。用“独眼”做栏题,既有“独眼”之见,难免偏颇之意,也有如同军人打靶用“独眼”瞄准,力求看得更准确之意。坦率地说,当初发表时,大多篇章我并未仔细品读。也许有人会质疑,刊发在你主编的报纸上,你居然不读,因由何在?回答此问题,也很简单。主编的主要职能,一是把关,二是版面的创新策划。“把关”把什么呢?捧过媒体饭碗的人都知道“舆论导向”,而以久辛军旅诗人的身份,我完全不用担心他的文章里会埋藏给报纸带来麻烦的“地雷”。至于文章的质量,更不会有什么问题,描述对象多为今日文坛名家、大家,作者是获过首届鲁迅文学奖的诗人,文字功力在那儿摆着,因此我尽可凭感觉偷懒“免检”放行。更何况报社还有责编、校对等多个环节。

当初我“怠慢”久辛的这些文字,还有一个纯属个人阅读兴趣的因素。由于这个时代廉价的“表扬”太多、太滥,导致我对那些褒奖性的文字,甭管其质地如何,几乎一概弃之。如今,要写点关于这部书稿的文字,逼迫我必须跟随久辛先生的“独眼”,也来仔细“瞄”一“瞄”了。我发现,久辛描述这些当代名家的文字风格,与写过《狂雪》的诗人身份完全不对等,因为这里几乎没有诗意、没有夸张和比喻、没有过度的修饰,几乎也缺少诗人常见的灵动飘逸、浪漫情怀,他更像个勤勉而严谨的记者,每一笔都力求精确、准确、明晰。因此,有过多年记者职业生涯的鄙人,不由得而生敬意了。因为这些文字,显然不仅仅是凭借几次普通的接触交往,或聚在一起喝几回酒,就能轻易地流泻出来的。总体而言,这些文字既平实又扎实。有扎实的细部材料作支撑,“平实”便不会流于平淡。形成这些文字,必须具备两个条件,或者说需要下两个方面的案头功夫。一是大量的文本阅读。虽然书中对那些作家的作品,没有过多的鉴赏性、品评性的文字,但可以看出作者对所写对象的作品是谙熟于心的,因此随手拈来,与对作家的生平叙事形成映照和互证。二是与作家的深度交流。据了解,久辛先生为了写一篇短短的文章,常常要与作家做多次采访式的交谈。可见这些平实而又扎实的勾勒作家画像的文字,得来其实是很不易的。

当代批评界对当代文学和当代作家的认知,有着截然不同的评价,观点有霄壤之距。批评界有“唱盛派”和“唱衰派”之说。我认为,简单地“唱盛”或“唱衰”都不是应有的客观态度。当下对当代作家的研究和批评,存在着廉价表扬和粗疏批评并存的状态。现在流行一种批评方法叫“文本分析”,无论是褒扬还是批评,如果都能够建构在文本细读的基础上,已然不易。但仅此,是否就可以止步了呢?在下以为,这是远远不够的。从文本到文本,很难做更深的解读。作品与创作主体,有难以割舍的血肉关联。故先贤有言:“心生而言立,言立而文明”,“有心之器,其无文欤?”说的都是文与人的关系。很少看到有批评者,从作品而联系到作家人格成长经历,诸如童年的心理成长环境、生活阅历和经验、作家待人处事的方式等,来对作家创作状态进行评析。而久辛这部《他们的光》中提供的大量当代作家的生活细节,研究者可以拿来做深度解读作家作品的辅助依据。而普通读者,则可以通过阅读书中文字,加深对作家作品的理解。比如,书中写到莫言童年生活的一件小事:在学校里与同学打赌,把一瓶蓝墨水喝到肚子里,其“蓝牙”舞爪的模样,让同学老师从此不敢小看……类似这般鲜活的细节,与莫言后来在文学道路上不甘服输、顽强超越他人的精神状态,难道会没有某种神秘的关联?鲁迅就曾提出,在阅读某个作家作品时,不妨同时也读一读有关这个作家的传记材料。如果对孙皓晖《大秦帝国》持激烈批评的论者,也来读一下书中《孙皓晖的大争之心》,是否能对作品多几分理解呢?从这一角度看,久辛这部书无论是对于专业的研究人员,还是对于普通读者,都有其重要的阅读价值。书中那些关于作家生活创作经历的描述,虽然常常是速写式的寥寥几笔,其中投射出的却是颇堪玩味的作家、艺术家心理轨迹和精神人格信息。

让我稍感不满足的是,作者多事实的呈现,而少有延伸式的评析;多褒扬,而少质疑和反思。不过,既是“老友旧事”,本来就重在“事”而不在评和思,我的不满就有点苛求了。

2015年7月16日于沪上耕乐居

媒体评论

久辛描述这些当代名家的文字风格,与写过《狂雪》的诗人身份完全不对等,因为这里几乎没有诗意、没有夸张和比喻、没有过度的修饰,几乎也缺少诗人常见的灵动飘逸、浪漫情怀,他更像个勤勉而严谨的记者,每一笔都力求精确、准确、明晰。

——《文学报》社长、总编 陈歆耕