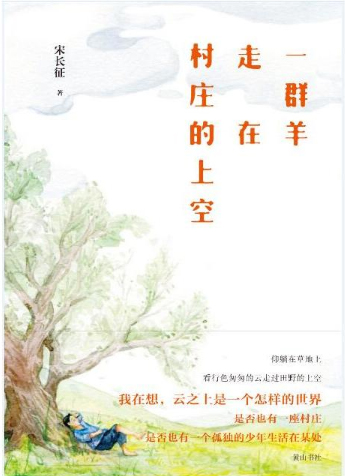

《一群羊走在村庄的上空》

《一群羊走在村庄的上空》

作者:宋长征

出版社:黄山书社

出版时间:2018年11月

ISBN:9787546176765

定价:39.80元

结露为霜

很多时候,我不得不自己寻找路口。在荒芜的大地上,在茂密的野草的家园,所有的路,一定是野草走出来的。你看它们不需要召唤,经过一个季节的休眠,突然点亮荒野。野兔奔跑其间,田鼠开凿洞口,鸟儿在天空飞翔,无不以草的盛衰枯荣作为旅程的航标。

父亲告诉我,我可以自己出门了,去二姑家。话说的不容置疑。我是怀疑自己的,一直都是,没有人告诉我什么路可以走下去,什么路就算走到白头也还一无所有。我会茫然地站在田野上,妄图听见岁月深处传来的神谕。没有。除了一股又一股刮过旷野的风,看不见星光出现,也听不见启迪灵魂的智者回声。那些草,还在自由生长。仿佛来到这个世界上,大地母亲就完成了所有应尽的责任和义务。它们从此要自己面对新生坎坷疾病风雨和死亡。有一些能在烈火中永生。有一些,将从此寂灭,潸然告别这个荒芜的世界。没有天堂,天堂也是一条路,这条路上荆棘丛生,这条路上乌云密布。最重要的是,这条路的路口不知所踪。有的人终其一生也寻找不到。

父母生养了我们七个子女;其间,还有一个溺毙的孩子。母亲说过。说的时候表情淡然,却又害怕忽略每一个细节。母亲说那个午后,我不该让水生去洗澡。天热的出奇,大地出了很多汗,到处弥漫着潮湿的空气。水生应该和你小的时候长得差不多。母亲说话时眼睛一眨不眨地看着我,仿佛我就是他的水生。从那年夏日的小河里又回到了家,白白的,真像你。母亲说完,在老祖母留下的红木椅上闭上眼睛,仿佛谙熟了老祖母的那条生命之路。祖母在前,母亲在后,一个家庭就是这样一个接着一个走进虚无的时间,在村庄的视野里消失,在草和树木观望的眼神里消失。有时候我会想起那个溺毙的孩子,他该多么幸运啊,从此走上一条永远天真无邪的路,知了的嘶鸣留不住,茂密的野草留不住,天上的鸟儿极力挽留,他还是头也不回地走了下去。在小河里,在一个漩涡预谋的句号里,简单而极致地过完了自己小小的一生。

由此,我断定死者的痛,往往来自于生者的感知。他们看不得失去一个熟悉的面孔,他们觉得生命的某一根神经,猛然被人扯断,他们哀伤的泪水赎罪般河水一样流淌。在忏悔,为何不能早早发现一个人走到了路的尽头。从此,将再也难看上一眼。

每个人的眼里都有回忆。我站在荒野上,把自己当成一个圆心。其实每个人都是一个圆心,紧紧围绕在你身旁的是天地万物与亲人。我在回忆往日的细节时,像走进一个巨大的漩涡,大哥和二哥为什么在正好的年纪远走他乡?大姑为何远嫁偏僻的不毛之地?还有二姑,像一个断了线的风筝,一个人走到黄河边上,沿着她自己选择的那条路,找到一个可以托付生死的人。横向,是每个亲人亲切而温热的脸,有笑容有泪痕,有一千个思念;纵向,是每个人的那条路,从脚下伸延,从大地上某个无名的村落,从村落里一座矮小的土屋里,线索密密匝匝,情节纠纠缠缠。

阔别家园四十年的大哥回来了,木讷像一个孩子,母亲问一句他就回答一句。问家里都还好吧?好。问这么多年你就不想家?想。问怎么过了整整四十年这才想起来回家一趟,不如等我死了。母亲的愠怒显而易见。而大哥点燃一支烟,眯着眼睛开始回忆自己走过的那条路。

那条路实在太远,风一程雨一程,大哥一定以为自己走在通向死亡的旅程。唯一的舅舅在关外,而家园天灾人祸,父母不愿看见自己的孩子病死饿死,只好在荒草丛中拨开一条若有若无的小径。走吧,走到天边也别回头。我怀疑母亲愠怒时是不是想起当年那句冰冷的话,当走在路上的大哥远望荒凉一片时,心底涌出如何的感伤。路一旦走下去,不要轻易回头。这是一个很浅显的道理。在远离故乡远离亲人的屋檐下,不知大哥打没打过退堂鼓;或者,重重地立下一个念头:走吧,无论多远,总还是一条生路,而停顿,将是饥饿与死神紧紧的包裹。

那样的茅草屋,我真正见过。多年以后,当我擅自决定选择了自己的那条路时,执拗地想走一走大哥二哥走过的路。陌生的北方小镇,陌生的语言和陌生的面孔。当我怯生生打问路人时,村子里的人当即说宋老大宋老二是吧?就在不远的前面,一左一右两架茅草屋。甚至,那人还说出舅舅的名字。一条路只走过一个人的时候,野草会很快淹没原来的足迹。当两个人,三个人,很多人沿着那条荒芜的小径走下去,就走出了一条隐约的羊肠小路。舅舅已经死去,他的儿女遍布这个小镇的每个角落。还有他的外甥——我的大哥二哥。你要知道,在这个世界上谁都不欠你什么,父母给了你生命,亲人们给予你关切的目光,而路是自己走出来的。两座低矮而典型的东北农村的院落,前院是粮食和马车,马厩和猪圈建在一旁。后院是一片地,夜晚盛满月光,白天是几畦青菜和几行玉米。他们选择了脚下的那条路,大哥踩着舅舅的脚步,二哥踩着大哥的足迹,从一个关内人成功过渡到一个典型的东北汉子。

我理解母亲的愠怒,几十年的光阴就是一段结露为霜的想念之路。沿着这条虚无的线索,母亲常常会不期然地落下泪来,总是一次次地问,为什么,为什么大哥一去多年不想返乡?为什么当初就狠心下了那个决定,让一个十几岁的孩子,踏着冰雪迎着寒风走向未知的远方?我能理解大哥的沉默,转瞬一望,竟然望去了半生的光阴,脸上刻满了皱纹,头发结满冰霜,牙齿像在一次次咀嚼乡愁之后,觉得尽是苦涩,干脆老了去,凋落如一片片风中的叶子。

我接过母亲递来的点心,也接过母亲的嘱告,千万别犯馋偷吃。我是一个听话的孩子,同样认为人一旦落地生根必是一株草。鸟儿有鸟儿的轨迹,尽管飞过天空不曾留下痕迹,而季节照样更迭。草芥,草民,草根,一个人不可能生就的凤胎龙种,你选择了一条星光大道,而我只能走过狭窄的野草小径,你用你的情怀与抱负拥抱世界,而我用我的卑微与万物交流。

低矮的草丛,间或窜出一只野兔在草间藏匿身形。这是我一个人的时光,也是我一个人的荒原之路。从家到二姑所在的村庄很远,穿过一片又一片草丛,走过一个又一个破旧的村落。最醒目的记忆就是一条弯曲的柏油路,黄河水在门前流淌,柏油路在屋后蜿蜒。路太远了,二姑往往这样说。这样说的时候,我就领悟了二姑的意思:别回了,好好住几天,看汽车。

每天,在嘹亮的汽车喇叭声中醒来,我惊讶于为何只能在二姑的村庄才能看见如此新奇的事物。有时是一辆漆了绿漆的敞篷车,上面坐了很多人。我想他们的路可能更加遥远吧,远到自己的一双脚不能胜任身体的负累。村庄在他们的眼前一闪而过,路旁的狗在呆立中被撇下很远。不识相的孩子们,在追赶一辆车时,显示出无比的快乐与激情,在追上的刹那一跃而起,像一只风中的蜘蛛,悬挂在车厢上走出很远。后来,还是怅然地留下,看着远去的汽车,若有所思。

我在二姑家的后窗上看见那辆敞篷车,汽车经过这里时速度缓慢。那是一辆老迈的解放牌汽车,发动机狮吼般轰鸣,而车轮依旧如蜗行。车上有一个很好看的小女孩,也就是十几米的距离,和我的目光对接。我忘乎所以地对着那辆车招手,好像遇见一群分别多年的亲人。而那个女孩,曾经和我一起在小河里玩泥巴,在月亮底下捉蛐蛐。女孩是快乐的,从挥舞的红领巾上,让我知道那是在朝向一个不能远行的少年挥舞,而不是向着一座简陋的老屋。她要去哪里?她的家乡在哪里?是不是将要踏上一段长长的路,从此离开故乡,而一别经年之后,再也想不起曾经的家园。

二姑小脚,从我第一眼认识她开始,就好像已经年迈。而她的皮肤竟然依旧白皙,这让人多少有些诧异。想必年轻时的二姑一定很漂亮,像许多蹩脚的剧本那样,一个藏着心上人的美丽姑娘,爱上一个远方的后生,狠心的爹娘从中作梗,妄图生生拆散两个苦命的鸳鸯。可那时候的我实在太小,想不清楚一个如此复杂的命题。只是断断续续听母亲说,二姑说走就走,不顾家人的反对,没有像样的衣衫,也没有足够的盘缠,腰里揣了一把剪子,走上荒芜的原野。路,或者根本就没有路。脚下的青草蔓延,像一片渺无人烟的荒原。她的小脚是否在走过坑坑洼洼时,磨出水泡与血水,天色已近黄昏,坐在一根树桩上自哀自怜。她的眼里是否有一条星光之路,拨开丛生的野草一直延伸,延伸到黄河滩上那座无名的村庄。她洒落的泪珠,落在荆棘丛中,是否荒芜的原野就像沾满了露水。人就像一只虫子,为了活命与爱情,只能不管不顾向前。二姑坐在蒲草团上纺棉线,嘤嘤的纺车声伴我入眠。

我那陌生而熟悉的亲人啊,有时我只能默默念叨你们的名字。父亲,姊妹兄弟五个,走到最后只剩下二伯,和我家毗邻而居。在他们的有生之年,我不曾听见看见过一次真正的攀谈。人世间的路千条万条,为什么情同手足的兄弟却南辕北辙。荒野就是荒野,不会告诉你一句人生箴言,也不会坦露给你命运的答案。你只能一个人,从踏上荒野的第一步开始坚定信念,无论对错,无论平坦与坎坷,无论悲喜,只能在走过漫长的岁月时回头一望,露水凝集在离离的荒草之上。

二姑夫性木讷,常年在黄河滩上结网打鱼。夕阳斜斜地打在平静的水面,没有浪花也无鱼跃。他的木船已经破败不堪,腐朽的洞口被打上一块又一块难看的补丁。他们没有子嗣,没有。这个肤色黑铁一样的男人不知用什么打动了二姑的芳心,让这个远年的小脚女子,死心塌地地追随一生。我的到来,仿佛给他们平静的水面上泛起几丝生动的涟漪,姑父只要出船打渔必定把我带上。二姑站在岸上远远地看着,看小船渐渐消失在苍茫的蒹葭深处。

没有人教我如何才能平安抵达二姑所在的村庄,父亲也只是遥遥地向远方一指,像在指认一枚遥远的星辰。身后的草丛在我走过之后,复又合拢,我能听见它们迅速归位的声音,一切是这样默契,默契到滴水无痕。我怀疑在每次返回的路上,是不是从来不会踏上相同的足迹,只是在野草丛中辟开另外一条道路,悄然折返。一只流浪狗,在我草草吃过午饭时尾随。我走,窸窸窣窣的声音响起,它也开始行走。我停下时,它便躲进一片杞柳丛,半蜷半卧。所谓的午饭不过是母亲包好的野菜团子,给二姑带的点心,是断然不能偷食的,这源自于我小时候天性里的自尊因子。在村子里我的极度自尊早就传为笑柄。猫眼的媳妇将一枚熟透的地瓜给我,在我刚要下嘴的一刻,说了一句不知羞。地瓜便完美地划了一个弧形,飞进旁边的粪坑。那只执拗的流浪狗,将我内心的恐惧放大到千倍,在这个渺无人烟的荒野,我想我会不会变成一幅森森的白骨,任父亲和母亲喊破喉咙,再也找不回他们最小的孩子。几乎哭泣着,二姑竟然颠着小脚远远地迎来,当我一头扎进她的怀里,终于可以肆意地放声大哭,以释放漫漫荒野所带来的无边恐惧。

路,终究会走到尽头,每个人脚下的路都会有终点。多年以后的那个秋天,二姑在一个秋露结满草尖的清晨逝去。时令已近深秋,远远的几棵树上只剩下几片翻飞的黄叶。叶子的路也到了终点,在秋天之上,万物都不能脱凋零的宿命。亲人们一个个消失在漫长的时光路上,而我的血脉也一层一层结上冰冷的秋霜。没有人能安抚彼此内心的忧伤,哪怕最亲近的那个人坐在你面前,也不能猜透层层结痂的光阴,最后包裹的那个小小谜团。在那个有着黑铁一样肌肤而讷言的黄河汉子面前,我成了他们唯一的孩子,披麻戴孝摔老盆,以一种最为古老的仪式为二姑送行。黄河边上那座孤零零的老屋,后窗正对着一条弯曲的柏油路,我喊不住任何一个匆匆赶路的人,包括绿漆敞篷车上在那个挥舞红领巾的小女孩。

结露为霜。连天的秋草像大地斑驳的鬓发,蔓延无边的忧伤。泪水结晶的刹那,透过无边的荒野,我看见每一个亲人熟悉的笑容,化作秋夜里漫天闪烁的星辰。