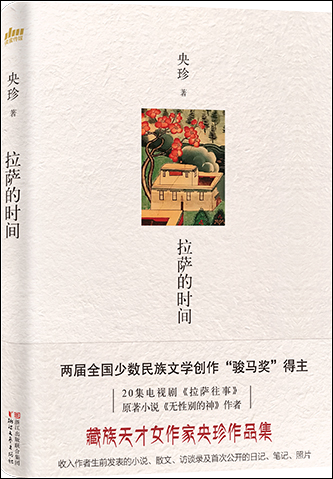

《拉萨的时间》(精装)

拉萨城是一座彩色的家园,我喜欢它的任何颜色。

——央珍

《拉萨的时间》(精装)

作者:央珍 著

出版社:浙江文艺出版社

出版时间:2018年11月

ISBN 978-7-5339-5418-5

定价:35.00元

两届全国少数民族文学“骏马奖”大奖得主

20集电视剧《拉萨往事》原著作家

藏族杰出女作家央珍作品集

一个西藏人的悠远乡愁

作者简介

央珍,西藏作家。1963年2月14日生于拉萨。1985年毕业于北京大学中文系。2017年10月12日在北京因病辞世。曾任《西藏文学》副主编、《中国藏学》副主编。短篇小说《卐字的边缘》和长篇小说《无性别的神》先后获得全国少数民族文学创作“骏马奖”。部分作品被翻译为英语、匈牙利语等语种出版。

长篇小说《无性别的神》初版于1994年,被誉为当代西藏文学的里程碑;2002年被改编为20集电视连续剧《拉萨往事》在中央电视台播出,影响深远。经作者生前精心修订,最新版于2018年出版。

内容简介

《拉萨的时间》系作者央珍去世后,由其先生龙冬、青年作家孙佳,共同搜集、整理作家散作而成。包括作者生前发表的小说、散文,另辑入作者日记、遗作、访谈录等文字,基本体现出作者自1980年代至2010年代的创作风貌。

以下包括:1、序;2、文章选篇:《赤江佛邸怀古》(怀念作者小时候生活的拉萨院子);3、文章选篇《甜甜的忧伤》(怀念作者与汪曾祺老人的交往);4、“编后记”。

序

通嘎

二十年前, 我在美国康涅狄格州米德尔敦的维思大学(Wesleyan University)担任访问学者,后改任客座教授,给学生讲授西藏当代文化和藏文,其间抽空写了几篇文学作品,包括《涅槃过程》《等待小天使》《色身之乐》和《秋叶·女人的记忆》。

在《秋叶》这部作品中,我描写了与龚巧明、田文这两位进藏女作家的相识和相处,以及不久以后在秋天里她们与我永别的悲痛离奇经历。

美国东部的新英格兰,秋叶泛红、泛黄之际,我的学生黛安娜主动提出采访我,写写我的文学经历。我由此记起此前龚巧明、田文就是在采访了我的不幸经历之后不久,即遭遇了不幸。我有点后悔答应了黛安娜的采访,因为对任何不幸,我都怀着敏感。

《高处的通嘎》在学校《争鸣报》上如期刊出,黛安娜安然无恙。我回西藏的第三年,黛安娜还专程来拉萨看望我,她蓝眼睛、黄头发,身上散发着强有力的能量。美国人的命真硬,我当时想。

龚巧明、田文她们去世大约三十年后的深秋,在北京的央珍啦(名字后面的“啦”是尊称。另外,按照我们藏族的习俗,人走后不能喊他们的名字,下面我尽量以“逝者”来代替)也走了,很匆忙地。

逝者的爱人龙冬要我为这本新书写序,我没有按常规推辞、推托,因为他在悲痛中搜集、修订逝者作品,与出版社联系落实出书,与西藏方面联系安排首发仪式,不无艰辛。我于是利用藏历新年时间,如同自我采访,慢慢回味我们曾经相识、相处的经历。

逝者的作品,我们往往是第一读者,是第一拨被感动得热血沸腾的人。就连她的长篇小说《无性别的神》要改编成电视连续剧《拉萨往事》时,我们为帮助寻找合适的演员和场景,都像剧务一样满拉萨疯跑。日喀则朗杰、文物局朗杰、尼玛次仁几位朋友,不知多少次谈论逝者的作品《卐字的边缘》《赤江佛邸怀古》《拉萨的时间》和创作感想《西藏不再遥远》。大家一边喝酒,一边谈论,一边感动。逝者的每一句话、每一篇作品,甚至每一次出现在我们面前的穿着行头,都是我们大家的话题和记忆。但是,这篇序文里,我还想谈点其他的事情,其他一些更加私人的事情。

1985 年秋天,在龚巧明的追思活动上,我与逝者相识。逝者是改革开放恢复高考后,第一个考上北京大学的藏族学生,“北大央珍”已经成为一种具有专利效力的标签,独属于她。高雅、清丽、聪慧的她在《西藏文学》编辑部工作将近十年,为爱情和理想远走北京,留给我们无尽的孤寂。我和朋友们自我安慰:西藏,确切地说我们失去了她;北京,确切地说龙冬得到了她。首都在上,朋友第一,至少她留给我们那么多美丽的记忆。在她去北京前,大概是1993 年吧,我的小说《就说你脖子上那串珊瑚项链》被《西藏文学》的一个编辑婉拒,说你通嘎现在小有名气,就要写出与名气相符的作品。我郁闷地找到那时在编辑部已经具有一定话语权的逝者,希望她从另一个视角读读这篇我很动情写的小说。没两天,她打电话说,这部作品比我先前所有作品都好,真诚地表示很喜欢这篇小说。为免引起同人的误会和尴尬,我这部小说被改名为《白色》(我对此略微有点不过瘾)。《白色》在《西藏文学》刊发,当年即被《小说月报》转载。之后某一年,我随中国对外友好协会访问澳大利亚,出席与澳大利亚国会图书馆的交流座谈时,当着作家刘亚洲的夫人李小林和其他很多名流的面,馆方很轻易地在电脑中将《白色》检索出来。团员们惊讶地问我:这通嘎不会就是你吧?我为此感到一丝荣耀。

自从逝者定居北京,我们,特别是我自己也把北京,确切地说是把他们的家当成生命中很重要的一部分。公事办完,便急匆匆奔赴建国门中国社科院东边南牌坊胡同的那栋两层老楼,与他们夫妇相会。我们一同在国际俱乐部的露天酒吧喝酒、抽烟,在风中谈天说地。我们一同到三里屯酒吧一条街喝酒,看世界杯球赛。

后来,他们搬到亚运村中国藏学研究中心大院,我又转去藏研中心,那里成了我们的“驻京办”。我们基本上吃遍了周遭所有的餐馆,把北京的各类朋友都约上,豪情万丈,但是班底总是我们三个,其实多数时间里是我们两个。多数时间里,龙冬会有意让逝者与我单独一起吃饭,让我们自在地用家乡语言交谈,一起喝咖啡,一起幽默。一谈,一聚,便是好几个小时。为此,我从内心深处感谢龙冬的宽广和对我的信任。我也特别感谢我的夫人旺姆拉内心深处对逝者的敬重和信任。

曾经,在不了解的情况下,我们几个朋友把龙冬和他朋友开车拉到止贡替、热振寺、达龙扎寺,还有海拔很高的雄色寺,差点把龙冬给报销了。逝者不停地从北京来电话询问我们到哪里了,虽然雄色寺是她的梦幻之地,但她坚决不同意我们把龙冬带到那里,她害怕龙冬的身体受不了。我们也没和龙冬打招呼,每年把来藏探亲出差的逝者带到洛扎喀曲寺、措美玛悟觉,还有遥远的阿里冈仁波齐和玛旁雍错,她一路如鱼得水,欢声笑语。

2017 年,逝者没有如约回到西藏完成我们既定的行程。到了9 月,日喀则朗杰像宾馆叫早一样还专门打电话提醒她今年的旅行计划,她却以一堆理由缺席了,永远。

深秋的一天,当我在拉萨听到她离世的消息,心里直觉应验了某种久远的预感,秋天定格在这个时段,她过早地走了。当年,我在太平间为龚巧明守灵时,作家田文从圆圆的大眼镜里透出深邃的幽幽的目光,发出一句“阴间多了一位才女”。这回我想说,人间缺失了一位才女。

2018 年2 月18 日

选篇:

赤江佛邸怀古

昨晚,我又梦见了自己的家,梦见了赤江拉让。走进这所宅院,仿佛受到某种魔力的推动,疲惫的身体变得轻盈起来,眼前的景致显现出美妙温馨。我闻到院子里井水和阳光的味道,还听到从洞开的窗口飘来的喃喃诵经声。由桑烟形成的卷云在院子上空幽幽飘浮。一颗迷茫、忧伤的心,随即生出无限的喜悦和安详。

我在这座古老的宅院里长大,又从这里走出离开西藏。

赤江拉让是藏语对拉萨一座宅院的称呼。赤江活佛是宅院的主人,“拉让”是专指高僧大德的私邸。赤江拉让坐落在大昭寺南面的深巷里,是一座石木结构的三层院落。天然石板铺就的院子里,有雕刻“卐”字的下马石,方形水井,通向二楼的坚固石阶,以及通到后院马厩的长甬道。二层有印度铁栏杆围起来的回廊,带有黑框的落地花窗,包着铜皮的木梯,厚重的活动梯盖,还有幽暗的天井。三层除了北面带有落地窗的大房屋,其余的三面屋顶是开阔的铺有阿嘎石 的大阳台。整座宅院外表坚固庄重,墙以方石垒砌而成,高处小小的窗子开向外面。建筑内部结构精巧美观,古朴典雅,居住起来非常舒适。

宅院原先的主人赤江活佛是一位有名的经师,他以持戒严明和知识渊博而闻名整个藏区,也因关怀穷人受到群众的尊敬。他一生培养教育了许多人,自己最终远走他乡,成为游子。不过,他并没有带走这座房屋的精气。他把阅读书籍的习惯和怜惜弱者的悲悯留在了古宅,把拉萨城古老的传说也留了下来。

上个世纪七八十年代,布达拉宫红山脚下和环绕着大昭寺的八廓街上,都是一栋栋石木结构的传统藏式小楼。有的楼房历经千年,石墙风化成斑斑驳驳的褐色。有的房屋充满传奇,被后人粉刷成了尊贵的黄颜色。藏民族的历史文化,宛如寺庙千年的香火,在八廓街幽深狭窄的街巷里绵绵延传,在僧人的诵经声中漫漫吟诵。

当时的拉萨,是一座宁静、闲适和温情的小城。没有那么多人,也没有那么多商品和欲望。古城拥有的只是从容、自足和优雅。

那时的赤江拉让更是兼备了这种境界和情趣,它是老拉萨城和谐的一员,静静地隐藏在一栋栋藏式楼房当中。

早上醒来,打开窗户,我总会看见一个身影在天井里晃动。他抛撒青稞喂鸟,泼洒清水,打扫院落,然后走向门洞,打开包有铜饰的厚重大门,在红门沉重的开启声中,把阳光引进大院。

他就是人人喊“祥啦”的守门人。

祥啦,最早是拉萨人对舅舅的尊称,后来演变成了对最亲近的僧人的昵称。我从未听到别人叫他的名字,也不知道他的名字。

我父母辈的大人叫他祥啦,我和比我小一辈的人也都这么喊他。

他年轻时是彭波地区一座小寺庙的僧人,据说寺庙在幽闭的山坳里,骑马到拉萨要两三天的路程。后来,他有了正式工作,成为已是单位宿舍的赤江宅院的守门人。他有一个红红的大鼻子,脸上总是微笑着,一年到头戴着棕色的帽子,楼上楼下扫地擦栏杆,不分昼夜地为人开门关门,还把一盆盆鲜花在院子里搬来移去。

他对任何人都谦和有礼,充满耐心和慈悲,对敲门的乞丐也会和颜悦色地送上一勺糌粑、倒一碗热茶。很多次我们偷他的鼻烟,他也只是轻轻一跺脚:“小孩抽鼻烟会长难看的大鼻子!”说这话时,他指着自己的红鼻子。我们不怕他,却敬重、喜欢他,真的把他当成了自己家的舅舅。谁家做了好吃的饭,都要给他送去一碗。谁家剩下的米饭和青稞粒也给他送去,让他喂鸟。他小屋里的方木柱子,从上到下挂满家家户户的钥匙串。他的羊毛卡垫上,也总是堆满报纸和书包。上班的父母留给我们的家门钥匙,我们放了学却不急于拿,而是先把书包扔到祥啦家的卡垫上,从桌上的竹盒里拿起一块干奶酪或抓上一把炒豌豆,然后满院子里楼上楼下天井马厩地疯玩,直到大人们把我们叫回家。

那时,拉萨的夜晚经常停电,窗外时不时传来几声慌张的狗叫。淅淅沥沥的雨声和屋檐下燕子的呓语,成了我的陪伴。坐在家中看书,思绪永远会被书中的人物牵引着,脚步也会随着主人公走到地球的某一个角落。我是在前人无声的诵经声中,在柔和恬静的烛光下,读完六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗歌,看完《大卫·科波菲尔》和《悲惨世界》。合上书,推开旧木花窗,雨停了,满天繁星,我可以在群星中找到属于仓央嘉措的星宿,看见狄更斯的善恶冷暖世界。当时的我,还不知道根敦群培,不知道这座院落曾经的主人与藏学家根敦群培的友谊,不知道根敦群培曾经在这座院落里进进出出,留下脚印。否则在静谧漆黑的深夜,我会聆听到两位智者的对话,看见清冷的月光下,一个孤独、自由的灵魂在回廊间游荡。

也许是受到这座宅院的熏陶,生活在其中的我们都喜欢阅读,都想去看更广大的世界。后来,我们这些在院子里长大的孩子陆续离开家乡,到北京、上海、新德里、纽约读书求学。赤江拉让这座旧宅院在我们之后,延续着开启智慧、寻求知识的传统,不断养育着读书人,读书人也不断地出走,远离故土。

大学毕业,我又回到赤江拉让。院门口,守门人的小屋还在,屋前木架上祥啦的花盆也在,还有他磨鼻烟的凹口方形石板也在,却不见他微微驼着背、戴着棕色帽子的身影。晚年,他回到遥远的彭波乡下,在当年出家的小庙里又过起了闭门念经的僧人生活。

赤江拉让渐渐步入晚年。石板地凹凸不平,格子窗被阳光晒得褪去颜色,印度的铁栏杆油漆剥落,楼梯上的包铜也被人踩踏得光滑锃亮,一切失去了昔日鲜活的色彩。我开始触摸开裂着缝隙的方柱,感受包着铜皮的木梯上的脚步声,倾听夜晚回廊下的叹息,凝望幽深天井里光影的移动。于是,我的笔下出现了《卐字的边缘》《晒太阳》和《无性别的神》等小说。这些故事都来自赤江拉让和它周围的寺庙、街巷。有人说,这些小说充满藏文化的气息和意境。其实,赤江拉让本身就是一种气息,一种意境,它是我灵魂依托的地方。我认为,任何文学作品的创作和阅读,都是回忆与缅怀,我的小说正是在往事力量的推动下完成的,是在赤江拉让安谧的陈年气息中展开的。

多年后,我再一次离开西藏。有几回,我在异乡的睡梦中寻找家乡,寻找赤江拉让,醒来后,眼角全是湿的。

现在,我只要回到拉萨,都会一个人去赤江宅院看看。

院落的石墙下静静地坐着一位晒太阳的老人,他盘腿吸着鼻烟,身边的石板地上,一边放着一小罐青稞酒,一边蜷缩着一条毛茸茸的黄狗。祥啦又回来了吗?有时,这样的老人会给我一种错觉。我的心怦然一动,又回到了童年。头顶白炽的阳光也变得柔和起来,变成清晨的橘黄色,变成飞落下来的有着粉色胸脯的鸟雀。我好像闻到了谁家熬煮砖茶的清香,听见了酥油桶的搅动声。小毛狗打了几声喷嚏,懒懒地起身离去。我恍然想起,祥啦已经不在了,他早已离开拉萨,离开这个世界,据说他走得很安详。从八廓街芸芸众生中,我还能遇到他的投胎转世吗?将来我们还能在赤江拉让相会吗?自己转移视线,朝上面看。二楼的回廊下,一个穿着黑袍红衫的农家妇女在侧身织氆氇。不知为什么,我只看到她的双手在动,却听不到任何机织声。院子里静悄悄的,没有任何声音,似乎就连阳光的倾泻声都听到了。

我走到雕有“卐”字的下马石边,轻轻触摸它坑坑洼洼的石身,感受它的温润和凉爽。当年,赤江活佛在这里上马下马,留下棕色翘尖僧靴清晰的足印,也留下飘忽的陈年旧经卷味儿。后来,我们在这块石头上洗衣、洗菜,它的旁边是一口幽深的水井,每到冬天,当别的院子的井水干涸时,赤江院里的井水依然充盈。

祥啦整天敞开大门,任由外人进出背水,他自己不断地扫水、砸冰。现在,大院已经接了自来水,那口老井成了点缀院子和天井的大花台。水井的木盖上摆满鲜花。下马石也成了花台,上面养了几盆各色的卓玛花 。

沿着宽石阶上到二楼,我站在幽暗的回廊里,越过天井,探望当年我家的落地花窗,等待着收音机里的歌声从黄纱帘间漫漫溢出。我会听到《金色的大雁》,还是《流浪者之歌》?自己又踏着包有铜皮的旋转木梯,走到三楼的大阳台上。大阳台也摆满鲜花,还摊晒着大大小小的旧陶罐,黑黝黝地闪着亮光。经幡在阳台远处的一角微微飘动。我嗅着鲜花和阳光的味道,走到宽宽的女儿墙边,靠在温热的墙上,闭上眼睛。

我希望听到古人幽幽的话语,听到活佛骑马归来的铜铃声,闻到浸染着藏香的旧经卷的味道,还希望遇见往昔那些飘忽的身影。在那众多的身影中,有早已圆寂的赤江活佛,有行星般闪烁的根敦群培,还有另一位十多年前离世的老姑。我父亲的这位姑姑曾经是拉萨北面山坳里一座尼庵的尼姑,她一生都梦想着远游朝圣。在这个大阳台上,她给我讲过她在尼姑庵里艰苦的学经生活。

她还曾骑着骡子和经师一起翻越雪山去印度朝佛,我知道,为了解决旅途的盘缠,她在炎热的加尔各答做过小生意,感染了热带的天花病,清秀端庄的脸上留下一层浅浅的痘斑。老姑讲这些的时候,肯定是冬日,我们喜欢在冬天到阳台上晒太阳,带了卡垫和一壶热热的酥油茶,还有各自的木碗。

“你挪开点,冬天的阳光是有主人的。”年迈的老姑有时这么责备我。她的手不断捻动着佛珠,一条黄毛巾搭在灰白光秃的脑袋上。记忆中这是她对我唯一的要求。平时,她总是那么平静、端庄,脸上透出祥和的光芒,虽然她曾经历了种种磨难。

空气中飘散着淡淡的奶油香味,还有温暖的阳光的味道。自己微微合上眼睛,继续搜索记忆。当时除了我,还有谁挡住了老姑的阳光呢?我的记忆准确吗?我的想象出现了吗?似乎有,又似乎没有。眼前所有的景象都是飘忽的,仿佛梦中孤独的云朵,泛着蓝色的微光。

如今,院落依旧,物是人非。据说这里将要改装成宾馆,接待源源不断到来的游客。赤江拉让,过客匆匆。

甜甜的忧伤

——来自一个西藏人的纪念

五月的北京,你若嗅觉敏感,能随处闻到槐花的香甜气味。

空气里甜甜的,一种隐约的香甜。五月,这是汪曾祺先生离开的月份。一九九七年五月,整个白天狂风大作,我从来没在那个季节见过那么大的风,正感到惊奇时,接到汪朝电话,她的父亲汪曾祺先生突然病逝。那些日子,热爱汪曾祺先生作品的人,敬重他的朋友们,都处在忧伤之中。有人称汪先生为中国“最后一位士大夫”。我们知道,他是中国当代最好的散文家,延续了汉民族文化之脉的作家。

北京的五月,我带上了四束金灿灿的非洲菊,要和汪先生的长子汪朗,还有他的学生龙冬和苏北,去西郊福田公墓看望先生和师母。我不喜欢菊花和百合。前者暮气衰败,后者粉气僵硬。我只喜欢非洲菊,热烈浪漫。我要把浪漫热烈的非洲菊,献给两位可敬的老人。

福田公墓,据说是因为附近有福田寺,故而得到这个名字。

一九八○年,汪先生以他的《受戒》开始了自己的文学新生,也开创了新时期文体自觉的先声。小说叙述了小寺庙里出家僧人明海的生活。小说落款处留下一句话,“写四十三年前的一个梦”。

十七年后,写梦人又回到一座寺庙附近,不知是想坚守那个旧梦,还是要继续去做新梦?公墓坐落在西山风景区,院内植物郁郁葱葱,遍地鲜花,墓碑掩映其中,绿色、红色、白色、粉色、紫色,色彩缤纷,仿佛一处清幽、宁静、肃穆的私家园林。汪先生在这里整整十八年,陪伴他的,除了性格开朗的师母,还有一些社会名流。末代皇帝溥仪的先父爱新觉罗·载沣,近代著名国学大师王国维,五四新文化运动的倡导者之一钱玄同,现代著名文学家俞平伯,作家姚雪垠,核物理学家钱三强,很多人。汪先生在这里不会寂寞了,他生前是北京京剧院的编剧,写过京剧《沙家浜》,许多著名京剧表演艺术家和梨园名流,也在他的前后左右。待到夜深人静,墓园里他们会不会纷纷走出,如同生前,闻到这五月的槐花香味?这甜甜的忧伤啊。

“来啦……藏妞……”

一九九二年春天,我第一次拜访,汪先生是用京戏的腔调把我招呼进他的家门。那之前,虽然很早就熟悉先生的名字,也有朋友说用汉文写作一定要看汪曾祺的作品,但那时我一直在拉萨,一篇他的作品都没有读过,心里不免有些紧张,见面后和汪先生谈些什么呢?

不一会儿,从里面传来应声和拖拖趿趿的脚步声。门开了,铁栅栏门的后面是一位极其普通的老人,他没有马上打开栅栏门,而是显得严肃地先把我上下打量了一番,然后推开铁门:“来啦……藏妞……”声音清脆,带着一点戏曲舞台上发自咽喉的调子。“哈哈哈!”我们都大笑起来,这时有一个更响亮的笑声从先生的背后爆发出来,那是开朗热情的汪师母。我的紧张和矜持顿时就烟消云散了。

那天,我们聊了一晚上有关西藏的逸闻趣事,因为先生在上世纪七十年代曾到过西藏。他是去体验生活,搜集素材。当时由西藏军区接待他。他还记得有一位年轻的军人常陪伴在他的身边,帮助他,协助他的工作。汪先生回到北京,后来听说那个军人去世了,非常难过,专门写文章纪念那个军人。先生告诉我那个军人的名字——罗念一。

“他活着,没有去世。”我告诉先生。

“是吗?真的!”先生惊讶极了,一双明亮的眼睛睁得大大的,仿佛要蹦出来。再次得到我的确认后,先生眨眨眼睛,“那,那怎么,别人怎么会告诉我他去世了?”说完,来回看着我们每个人,开心地笑起来,像个得到大玩具的顽皮的小孩。喜欢笑的汪师母也咯咯地笑起来,高兴坏了。她站起身来,开心果、漂亮的糖果,好些我们没有见过的零食端上来,她不停地给我们端茶递食物,好像要开庆祝宴会。后来我才知道,那些零食果品是海外作家特意带给他们的。从那以后,每次去先生家,临别时师母都要给我塞一些稀罕的糖果。

第二次是去汪先生家赴宴。师母和他们的女儿汪朝与我们聊天。菜上来了,把我们惊讶坏了,满满摆了一大桌。几乎全是红乎乎黑亮亮的牛肉。另外两个冒着热气的大砂锅,里面也全是肉:一锅炖牛肉,一锅是羊肉,菜量多得起码需要七八个壮汉才能消化。“吃吧,吃吧,多吃肉。”先生一家极其热情地轮番给我夹肉,还特意推荐我吃先生家乡高邮的煮干丝,还有师母福建老家的香菇。先生的菜好吃是好吃,可是因为量多,一大桌,看着就有饱的感觉。只要我一停筷子,先生和师母就问:“西藏人不是爱吃肉吗?多吃一点。”我这才恍然大悟,原来上一次他们问我西藏人是不是特别爱吃肉,我说爱吃。又问我本人是不是也爱吃,我爱人在一旁开玩笑道:“爱吃,她能吃着呢!”这些,先生和师母记住了,难怪他们做了那么多的肉。那天,我硬撑着吃了很多的肉。我想,如若先生写一篇有关西藏人饮食的文章,他一定奇怪我们食肉的本领,不会明白那只是玩笑和误导。如今,我只要在餐桌上看见煮干丝,遇到好吃的香菇,就会想起两位老人,会情不自禁地思念他们。

为了不麻烦两位老人,后来我们去他们家,就不再事先打电话,而是做不速之客。他们家做饭都是先生的事。他做菜从来都是一手掌勺一手抄兜,不慌不忙,游刃有余。他是一位作家,也是美食家。汪先生的儿子汪朗大哥现在也成了美食家,在新闻工作之余,撰写了几本有关美食的散文随笔,并且从饮食中窥见民族的文化历史。汪先生的女儿汪明、汪朝,我觉得更多继承了先生的细腻感悟,写得一手好文章。我常常梦想,汪师母要是把她的英文留给我多好,我真羡慕她,真心希望能继承她的外语。师母施松卿小的时候,先在老家福建,后来在南洋马来西亚。在那里,她的生活衣食无忧。她父亲热心于当地的社会公益事业,后来成了著名侨领。师母后来又到新加坡和香港读初中、高中。她的学习成绩很好。再后来,她来到昆明考入西南联大,和汪先生是同一年级。在西南联大她先是读物理系,和科学家杨振宁同过学。不久因功课繁重,加之又得了肺结核,一年之后只好休学,到香港养病。没想到,病没有养好,香港被日军占领,师母只好返回大后方昆明,她于是转到了联大的西语系。她生前是新华社对外部高级记者。我知道,要是真有“遗传”英语的可能,师母是不会吝惜的,她会传给我的,就像她让工作繁忙的汪朝大姐给我织毛衣,让汪先生给我们写字、画画。

那时,我们总是摁响汪先生城南蒲黄榆家的门铃。但我们从来不主动伸手索要先生的字画,当时想求得先生字画的人很多,都以得到汪先生的字画为荣幸和骄傲。“曾祺,你给他们画幅画吧。”常常是当我们要离开他们家时,师母把我们拦住,特意让汪先生画画。师母说,她后悔当年没有留下沈从文先生的墨宝,所以要让汪老给我们留些字画。“烟台樱桃大甜多汁,藏妞一定要尝尝”这类画作,就是那样留下的,是师母指挥,汪先生遵命的杰作。

那时候,每次去汪先生家,只要师母在,他家就充满笑声,话题风趣幽默。师母身上既有大家闺秀的大气、优雅,又有知识女性的书卷气和见多识广,还有历经生活磨难的淡定和豁达。跟两位老人聊天,最多的话题还是西南联大和沈从文,还有许许多多我过去不知道的事情。

一天,我正和师母聊天,说到热闹处,先生突然在一边大声说:“我不服气!”师母和我愣住了,赶紧问他不服什么。他答道:“一个西藏人汉话说得那么好!”可是,也有让先生失望的时候,那是当他知道我不能用藏文写作的时候,他听了皱眉头,替我惋惜。还有一次,先生问起我的写作情况,我告诉他手头的长篇刚好写完,他沉静了一会儿,一字一板地说道:“人家说,我的序写得不错。”静静地坐在他身边的汪朝大姐笑话起来:“爸,你是不是要说给人家央珍写序呀!”汪先生笑了。

可是我没有勇气和胆量请他作序,我说不出口。我知道自己几斤几两,知道自己的作品写得并不好,不应该让先生宝贵的时间浪费在看我长长的作品上。这件事虽然遗憾,但我不后悔。

记得每次从先生家告辞,走在灯火阑珊的街上,我的心情都好极了,仿佛从一处圣洁的文学庙堂朝拜归来,精神和心灵得到净化,心胸因此感觉到博大和充实。这样的日子,却在十八年前的五月结束了,从此觉得北京猛然发生了什么变故,感觉北京的天空缺了一块。

现在,我是汪先生作品忠实的读者。很多人往往以作品认识一位作家,而我相反,从认识一位作家和他的为人,认识了他的著作。这是一件多么幸运的事情。

“今天我请客,替父母请你们。”那天走出福田公墓,汪朗大哥对我们说。我们三人都没有推辞,我们要重新体验当年与两位老人一起吃饭的情景,要缅怀逝去的岁月。汪朗大哥选择在虎坊桥他父母最后的家附近的“晋阳饭庄”请我们,他说那是当年在礼拜天他们全家聚餐的地方。“我用老头儿的稿费请你们。”他又加了一句。我抿着服务员送来的饮料,喉咙堵塞住了。

饭后,我们顺便参观了一圈隔壁的纪晓岚故居,然后走街串巷去汪先生家坐坐。迈过院门,进入楼房,电梯上行,穿过走廊,我们又一次到来。房间里面陈设一如往昔,墙壁上粉红的水墨荷花,餐厅长沙发皮面的一处破损,桌面的笔墨纸砚,书柜里的藏书,茶几上那只银质烟灰碟子,还有师母从娘家带来的藤椅。这些都是我熟悉的。我在那把藤椅上不知坐过多少次,因为喜欢椅把手的光滑温润。主人真的走了吗?他们只是出门散步,买买菜就回来吧。厨房煤气灶台上凌乱地摆放着生铁炒锅、调料,瓶瓶罐罐,落着灰尘。主人大概出远门了,到南方海边去旅行,走了一些日子了。餐厅通往厨房的门框上方,一只电子挂钟在我们沉默的时候发出嗒嗒声响。它的秒针一直在原地执意抖动,艰难地喘息,如何都不能行走下去。机械故障,还是电量耗尽?

我文学写作的障碍,我想今天就得到回答。可是在这静谧的房间里,除了昏暗中忧伤混杂着刚刚打开窗户渗透进来的槐花甜味,没有喝到一口我熟悉的碧绿喷香的龙井茶,更没有我渴望的亲切的娓娓道来。再没有了。不会有了。

只有甜甜的忧伤。

1997 年初稿

2015 年完成

娇娘已回东山上(编后记)

孙佳(青年作家、《无性别的神》编辑、央珍友人)

十六年前,我在念大学,《中国现当代文学史》里有一节“少数民族文学”,提到一部藏族女作家所写的长篇小说——《无性别的神》。

《无性别的神》初版于1994 年,书店里自然是买不到的,我在旧书网购得。

清新如风的文字讲述了半世纪前的一段往事,贵族小女孩央吉卓玛家道中落后寄人篱下,又在冷遇、懵懂中出家为尼,最后在社会大变革中寻求自我。

央吉卓玛敏感又纯净的眼睛,如同一部小小的摄影机,记录了西藏的风云巨变。留学英国的父亲,因怀才不遇而沉溺鸦片;爱俏自私的母亲,为省下嫁妆游说幼女献身佛门;自由恋爱却被族人砍断双脚的叔叔;以虐待奴隶为乐的表哥;生活西化奢靡的姐姐;努力改革却被反对派抓捕的隆康老爷……这是未被美化,也未被丑化的西藏贵族,他们的追求和欲望,他们的温暖和冷酷,构成了一幅细腻鲜活的拉萨风情画。

由于先入为主的习惯,我认为作者是垂垂老者。年轻的我并未继续关注作品的其他信息,甚至几乎忘了作者姓名,但它就像一个深不见底的百宝箱,给了我数之不尽的瑰宝。

后来,我在二十四岁完成了小说《仓央嘉措》。二十五岁前往西藏。二十六岁出版了西藏游记。

《无性别的神》,让我成了一个对西藏更为了解和尊重的汉人。

不知冥冥中是否天意,我到北京后,和老金的第一个、第二个和第三个家,都和西藏文化博物馆近在咫尺。

老金供职新经典文化时,与十月文艺出版社的龙冬老师相交,而他的家便在西藏文化博物馆的院子里。老金带我前去拜会,我们在龙冬老师的工作室里喝茶饮酒,度过一个又一个难忘夜晚。

龙老师经常提及他的藏族妻子央珍。央珍的朋友来了电话,央珍回西藏了,央珍又回北京了……为了不影响央珍休息,他往往会提早结束聊天回家。

我不见她,却处处见她。

初次见她,是在两年前的一个傍晚。我只能想起那天的空气很干净,不冷,也不觉得热。

“央珍老师。”老金向一位高高的女子打招呼。

她瘦削秀丽,对我们娴静一笑,就像一枝月夜里的莲花。告别后,我对老金说,央珍老师气质高贵,不像凡间女子。那个时候,我只知她是龙冬老师的夫人,后来才知道,她在《中国藏学》杂志工作,是毕业于北大中文系的才女。据说她是第一个考上北大的藏族学生。

我们挑灯夜谈时,央珍老师偶尔会来坐坐。我带来她喜欢的紫色蝴蝶兰,她送我香醇的川宁红茶,又赠我泡脚的藏药。

龙冬老师本姓熊,她称他为大熊,声音娇柔温雅,身为同性的我听之也怦然心动。我是第一次见到这样的女性,她像少女,又似母亲,她只是静静坐着,便会散发柔和的光。

龙老师的长篇小说《娇娘》开篇,曾援用仓央嘉措诗歌:“在那东山顶上,升起了皎洁的月亮。娇娘的脸蛋,浮现在我的心上。”

“娇娘”便是“未曾生育的母亲”,是藏语“玛吉阿妈”的一种汉译,内在含义十分丰富。龙冬老师的同名小说中,“娇娘”是一位美丽的女画家。无法抹去她身影的人,是年幼她六岁,有着汉藏血统的北京青年剧作家达娃。

这一段纯净浪漫的爱情,也是作者自身情感的投射。年轻时,龙老师去援藏,与在《西藏文学》工作的央珍相识相恋。

我知道,央珍是他的娇娘。

今年春天,老金对我说,央珍老师年轻时写过一本小说,得过奖,拍过电视剧,他想再版。不知为何,我没问他书名,他也未告诉我。

转眼到了夏天,老金发来小说的电子稿。打开文档后,我惊叫起来,书名和十六年前的记忆瞬间重叠。

《无性别的神》,以另一种方式回到我身边。

我对自己当年的粗心后悔不迭。央珍,这个常见的藏族名字,我完完全全没想到她就在我身边。

《无性别的神》曾被改编为电视剧《拉萨往事》,央珍老师又对拉萨往事再熟络不过,她曾和我们多次讲述过去西藏贵族的精致生活。

她和我们聊藏文史料中关于仓央嘉措的记载,这位传奇活佛的母亲出身名门,父亲也家底颇丰。

她聪慧博学,却又温柔谦逊,人如其文,纯洁高尚。虽然她的眼角已爬上细细皱纹,却依旧是比东山月亮更皎洁明净的娇娘。

世事无常,这位洁净如新月的女子,在她定居汉地的第二十三年晚秋,与世长辞。那一天,是公历2017 年10 月12 日,藏历第十七胜生周火鸡年具贤月二十二日。

央珍老师的身后事,均按藏族传统进行。她的骨灰由家人带回拉萨,一部分遵照逝者遗愿,放在奔巴日山上。

奔巴日山因状如宝瓶,汉语译为宝瓶山,即龙冬老师翻译仓央嘉措诗歌理解的东山。

娇娘已回东山上。

2017 年10 月16 日