第二届鲁竹诗歌奖颁奖暨获奖作品分享会举行

2018年11月9日晚,“第二届鲁竹诗歌奖颁奖暨获奖作品分享会”在南京北河身体剧场举行。

舞者轻舞中,鲁竹(右一)、沈苇(左一)为获奖者孙冬(中)颁奖

11月9日,由南京大学中国新文学研究中心新诗研究所和鲁竹诗歌奖组委会主办的“第二届鲁竹诗歌奖颁奖暨获奖作品分享会”在南京北河身体剧场举行。诗人、学者孙冬获得本届鲁竹诗歌奖。

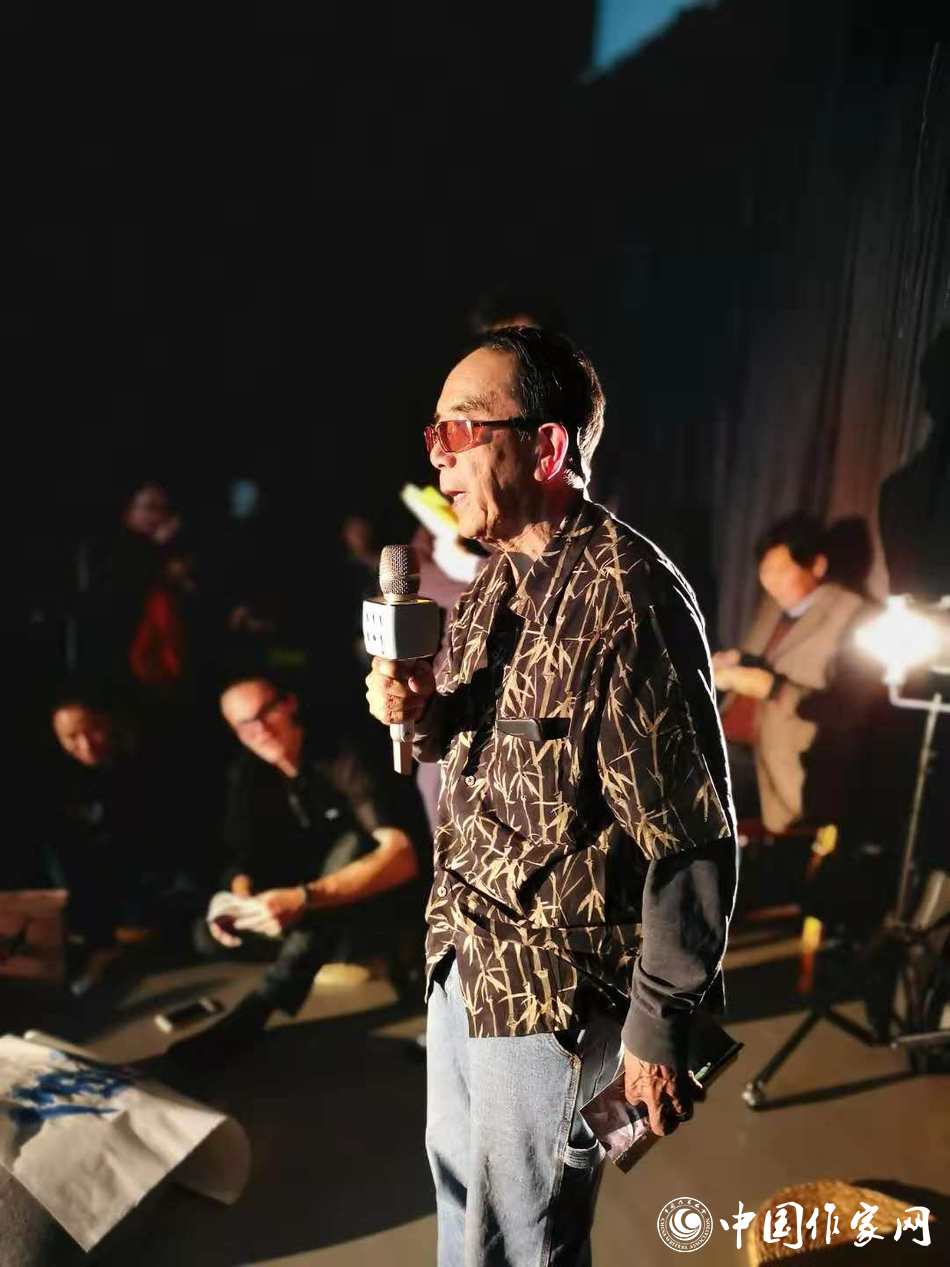

“鲁竹诗歌奖”创办者鲁竹致辞并朗诵

“鲁竹诗歌奖”由美籍华裔诗人鲁竹创办于2017年,每年度奖掖一位疏于声名而诗风独特的当代优秀汉诗诗人。鲁竹在致辞中表示,每一届诗歌奖都给他带来惊喜,他希望这个奖能一年一年地办下去,因为这使他更加年轻,诗歌给他带来更多的青春,诗歌是生命,是生灵,使人们从未知看到未来。

孙冬发表获奖感言

孙冬在答谢辞中分享了自己的创作理念,她说,一个从不自白的诗人是可疑的,因为他们拒绝治疗,而自白则更加可疑,诗歌只有穿过可疑的证词才能抵达他人和真实,诗歌中的自我既非主体也非客体,既非真实又非虚构,既非个人又非群体。她渴望一种诗歌,是可以螺旋着变形,变成一种完全不属于自己的诗歌,是任何人、批评家或者读者无法把里面粘稠浑浊之物过滤出去的诗歌。如何在瓦解主体之后,保持诗意的抒情?在消解传统的美、真实性以及宏大叙事后,如何表现历史和生活?她认为,从当前的境遇来看,讨论诗歌不书写什么或许比诗歌书写什么更有价值,诗歌需要创造读者,需要创造反对者,而不是信徒。

沈苇认为,孙冬的诗是内敛、节制而沉静的,不愠不火,不急不躁,却保有敏锐与警觉,在对失语、消耗、谎言的反抗中,表达出"群峰笃定"的意志力和"守住光"的诗歌精神。

徐晓华认为,孙冬具有宽阔的阐释空间和丰富的诗学理念。她的诗努力进入语词与话语的内部,从语言与文字本身挖掘诗歌表现复杂外部和幽暗人性的可能。她总是试图打开自己,追问内心,以撕裂的方式以及触目惊心的语词搭配,引起读者的注意。

梦亦非也指出孙冬对自己的写作有明晰的理念,在既有的诗歌评定体系中,无法很好地解读。她的诗,从现实主义到中国古典诗歌,再到来自美国的诗歌,构成有趣的混合,构成超出既有体系的语义混合场。

冯瑀珊将孙冬的诗比作一幅动态的油画--有韵律、呼吸、声音及节奏;油画质感的笔触,植物鲜明的形象作为意象的衬景,时间空间的推移递嬗。种种微妙且细腻的感觉,透过她的描写,令人感受到诗里的每个字都活了起来,自成姿态。

梁雪波从孙冬身上辨认出一种异己能力,认为她的诗在汉语和英语之间,构成中西的杂糅。因此在某种程度上拒绝对话,拒绝交流,形成独立的意识空间,独特的美学,亦形成一种隔离。有强大的理性支撑,又有偶发性,即时性。

David Perry在问答环节中向孙冬提出她为何会做自己诗歌的翻译者?这是一种怎样的感觉?孙冬给出了自己的答案:“我可以用两种语言写诗,在我写中文和英文诗歌的时候,文化、感情以及词汇的感觉是完全不同的,就像左脑和右脑。我享受翻译的自由,可以在翻译的过程中更改自己的中文诗歌,比如韵律、节奏。”

整场活动在诗与舞的交融互动中展开,诗歌的朗诵,诗人、评论家的评论,都与北河舞者的肢体语言相交织,每一位在场者都既是观众,又是参与者,共同参与构建了一次诗歌的现场。

活动在诗与舞的交融互动中展开

参加本次活动的还有沈苇、徐晓华、梦亦非、黄梵、茱萸、潘维、屠国平、何同彬、梁雪波、格风、黄孝阳、傅元峰、沙克、等诗人评论家以及读者近百人参加了本次活动。(尹超)

(摄影:尹超)