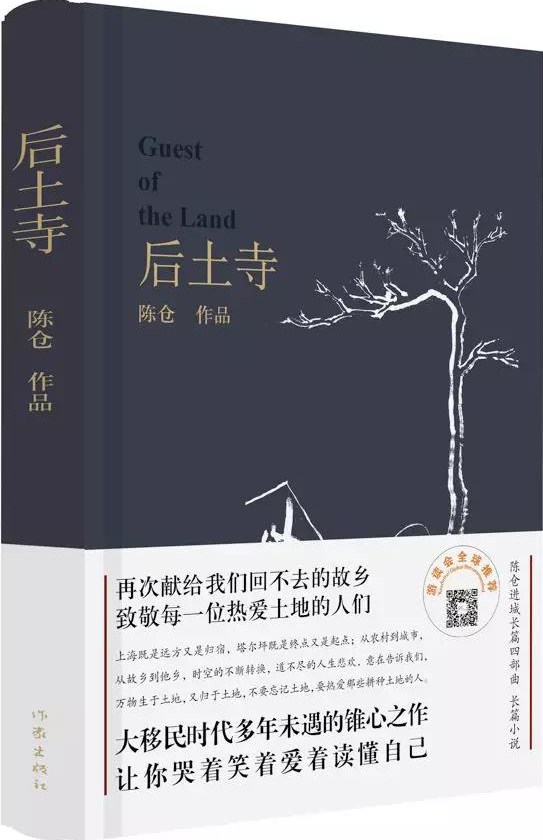

《后土寺》

《后土寺》

作者:陈仓

出版社:作家出版社

出版时间:2018年8月

ISBN:9787521200133

定价:69.00元

编辑推荐

再次献给我们回不去的故乡,致敬每一位热爱土地的人们

上海既是远方又是归宿,塔尔坪既是终点又是起点;从农村到城市,从故乡到他乡,时空的不断转换,道不尽的人生悲欢,意在告诉我们,万物生于土地,又归于土地,不要忘记土地,要热爱那些耕种土地的人。

大移民时代多年未遇的锥心之作

让你哭着笑着爱着读懂自己

内容简介

一位农民父亲对田园的不舍,一位白领儿子对城市的迷恋,一位留守孙女的两难处境,一脉相承的三代人,陕西既是终点又是起点,上海既是远方又是归宿;从农村到城市,从故乡到他乡,时空的不断转换,道不尽的人生悲欢,意在告诉我们,万物生于土地,又归于土地,不要忘记土地,要热爱那些耕种土地的人。是大移民时代多年未遇的锥心之作,让我们哭着笑着爱着读懂自己。

作者简介

陈仓,原名陈元喜,七〇后小说家、诗人、散文作者,代表作有《流浪无罪》《诗上海》《艾的门》等诗集,及八卷本《陈仓进城》系列小说集。

自二〇一三年以来, 作品被《小说选刊》《小说月报》《中篇小说选刊》《新华文摘》等累计转载二十二次,入选各类年度选本十二次,多次进入中国小说学会等机构评定的年度排行榜,其“致我们回不去的故乡”被誉为一个时代的文化符号,并先后获得第三届中国红高粱诗歌奖、上海市作协二〇一三年度、二〇一四年度优秀作品奖、第二届广州文艺都市小说双年奖、《小说选刊》(2014 - 2015)双年奖、《人民文学》第四届美丽中国游记征文奖,以及首届陕西青年文学奖、中国作家出版集团二〇一六年度优秀作家贡献奖。

现为中国作家协会会员,上海市普陀区作协副主席,陕西省青年文学协会副会长。曾参加诗刊社第二十八届青春诗会、鲁迅文学院第二十七届高级研讨班。

目录

003/引子

族谱

015/壹回

时光

059/贰回

家书-浮云

093/叁回

离土

147/肆回

落差

195/伍回

春秋

231/陆回

分裂

275/柒回

白夜

313/捌回

家书-回光

357/玖回

立碑

381/后记

大寿之日

大寿之日

陈仓

二〇一七年,农历五月初二,公历五月二十七日,适逢父亲八十岁大寿。这真是一个非常神奇的日子,我不是有意要赶在这一天为《后土寺》画上句号。当我写好最后一句话的时候几乎是泪流满面的,我真想像最后一句话那样,朝着一座全新的寺庙全身心地跪下去。

又是一个通宵。我拉开窗帘,已经是早晨八九点钟,上海的天非常非常蓝,云不白不红地如有如无地挂着,尤其是风不轻不重地不冷不热地吹着,中间夹带着万物生长的气息。楼下边传来两个孩子的议论,大意是在楼顶上起起落落的,到底是一群什么鸟儿,为什么会飞得那么快,为什么不停地飞出去又飞回来?我朝着楼下告诉他们,那是一群鸽子,但是他们并没有听见我的话。

我笔下的父亲陈先土在生命的最后一天,在儿子陈元的单位也看到过这样的场景。他们当时的对话还在耳边:陈先土指着下边说,那边飞的是什么?野鸡不像野鸡,老鸹不像老鸹。陈元说,那是鸽子。陈先土说,鸽子有什么用吗?陈元说,可以送信。陈先土说,难怪飞得那么快。陈元说,古代人养鸽子用来送信,如今养鸽子大部分是为了吃肉。我看了看《后土寺》的编号,已经达到二百二十六稿,这意味着什么呢?意味着我打开了二百二十六次,从头开始了二百二十六次。

对于自己的人生,我喜欢拿猫来比喻,说自己就是一只猫。猫有九条命,我也有九条命,不过,经过了重重磨难和人生悲欢,其中六条命不晓得死在什么时候,也许在上一个轮回,也许在这一个轮回,如今仅仅剩下三条命了。我用第一条命真诚地爱着我的每一个亲人,也爱着这个世界与世界上的每一个生灵,包括那些卑微的人、弱小的蚂蚁、胆小的麻雀和麻木而又生机勃勃的一草一木。我用第二条命在尽心尽力地工作,我的本职工作是在传统媒体,在日益物化的没有底线的浮躁不堪的随时都会爆裂的时代,想胜任这份工作有时候更需要良心、责任心和全身心地投入,我之所以一直没有放弃工作,完全靠着写作来生活,原因是在它的平台上不仅仅有自己的一个社会角色,也不仅仅是为了那份少得可怜的收入和少得可怜的虚荣心,在某种程度上来说,新闻比起文学有着更直接更快速的普世功能,这么多年我有意无意中运用它的功能惠及了许许多多的人,多数是需要力量化解风雨的小草,也不乏一些需要掌声肯定的大树,这让我感觉到了自己存在的价值,也让一个漂泊者得以安宁和踏实。我用第三条命虔诚地写作,可惜这条命没有白天,只有疲惫的夜晚——猫为捕鼠在夜晚出没,我为写作也在夜晚出没,而且为了不影响别人休息,我关掉灯,仅凭着电脑上磷火一样的荧光输入我所需要的文字,所以阳光很少照射得到我的文字,灯光有时候也照射不到我的文字,我的文字大部分是在漆黑的状态下进行的,它们像怀胎腹中的甚至是连夜赶路的人,带着无穷的喜悦、紧张、恐惧和想象。

据说,猫之所以有九条命,与它们善于爬高的本领有关。它们可以轻而易举地爬上楼顶,又可以从高于自己几十倍的地方掉下来依然毫发无损,相对于人和其他动物而言它们的命就轻盈得多。那么我呢?我之所以是猫,同样取决于高于自己本身的东西——那就是文学。一直以来,我把文学看得比自己的命还重要,尤其是在创作《后土寺》的时候,我始终在告诫自己,作为一个作家,命不仅仅是用肉体做的,还应该是用一个个文字做的。再长寿的人,肉体都是会衰老的,都是会腐败的,灵魂都是会游离而去的,但是优秀的文字不一样,它们不像一把粮食,而像一把种子,你需要掌握好播种的季节,认真地把它们埋下去,埋在土里,然后为它们浇水施肥,再在另一个季节把它们收回来——它们就可以经受住时间的考验,在一代代读者的呼唤中,重新醒过来,达到永生。我不晓得我的文字是不是能够到达永生,但是并不影响我一直向高处攀爬,正如猫一样,它们都有恐高症,但是并不影响它们凭借着自己与生俱来的功夫向楼顶上蹿。

所以,整整三年,除非是凌晨下班和在外出差,每当大地由明转暗,在草草地吃完饭之后,我就痛苦地把自己切成三份,把第一条命和第二条命进行转换、交接和放下,让第三条命开始上场。每次在凌晨两三点,甚至是早晨,准备关上电脑的时候,眼睛模糊得已经看不清键盘,连关闭显示屏的力气都不够了,站起来的那一刻大脑往往一片空白,我明白那是昏迷,或者叫瞬间的死亡。每当死亡短暂来临的时候,我就使劲地锤自己的胸脯,揪自己的耳朵,掐自己的鼻子,用疼痛来刺激自己,告诉自己不能倒下去,一旦倒下去也许就醒不过来了。我醒不过来是无所谓的,我心中的一群人怎么办呢?有好几次,我以感冒发烧为借口,说服自己可以慢慢来,早点上床休息,但是躺在床上,无论闭上眼睛还是进入梦里,陈先土、陈元和麦子这些活在我一个人的世界里的父亲或者孩子,他们不睡觉,也不离开,总有无穷无尽的话要和我说,总有无休无止的能量来和我纠缠,有时候在呼喊我,有时候在望着我,有时候在埋怨我,有时候在指引我,使我不敢有丝毫的马虎,不敢有一刻的安宁。他们像陈元接待的一群亲人,总怕没有安顿好他们,亏待了他们,委屈了他们,误解了他们,或者是误解了这个世界。

好在自己坚持下来了,他们每个人都有了自己的归宿——好好活着是一种归宿,安然逝去也是一种不错的归宿。他们终于可以离开我,独立地活着或者死亡,我们不妨把这一天叫做生日,让我们记住它们的生日——农历五月初二,中国传统节日端午节小长假的第一天。

清明,端午,中秋,春节,元宵,每一个节日都是盛大的,都是值得我们击鼓相庆的好日子。但是我最喜欢的是端午,你要问为什么,我可以说出三条理由:第一,除了端午之外,所有的节日其实都是伤感的,都要给死去的亲人上坟烧纸,每次跪在他们坟前都有一股无名的悲伤,而且随着年龄越大时间越长,那些悲伤更加沉重,因为开始是怀念亲人和故乡,慢慢地,是怀念一去不返的时光,还有离死亡越来越近的自己。第二,端午,有一种说法是为了纪念屈原,虽然屈原也是需要纪念的,但是不需要像对待亲人那样凄切,纪念方式是挂艾草,吃粽子,赛龙舟,吟诗做对,还是非常浪漫的,甚至是积极向上的。说实话吧,这么多年,作为一个文人,我都是非常开心地度过端午节的,我愿意用任何一天来缅怀屈原,都不愿意在端午节去纪念屈原,原因是生命高于一切,无论你多么爱国,多么不得志,为什么不可以好好活着呢?只要活着,你就可以继续写诗,就还有希望,但是你偏偏自杀了,哪怕投进清凌凌的汨罗江而不是悬梁自缢或者剖腹自刎,都是绝对不值得赞成的。每当我碰到那些文人自杀,包括老舍走进太平湖,海子卧轨山海关,还有许多无名文人跳楼,我怀疑那是屈原留下的后遗症或者是遗传下来的基因。第三,端午临近也就意味着另一个日子的到来,那就是我父亲的生日,这让我拥有了一个不同寻常的节日,给这个沿续了两千年的风俗注入了新内涵。

父亲的生日是农历五月初二,而现在又是《后土寺》诞生的时间,这会不会是一种巧合呢?

在端午节前一个月,突然有人打电话问我陈先发是谁?我说是我父亲。对方说,那就对了,他说你是他儿子。打电话给我的是医生,他说父亲目前正在医院,根据检查的结果是患上了心肌梗塞,一生气,一激动,随时都有生命危险。医生在电话中告诉我,无非两种治疗方法,一种是做心脏搭桥手术,一种是药物治疗,但是父亲已经年龄太大,做心脏搭桥手术存在巨大风险,所以他们建议进行药物控制。接到电话之后,我可以说是泪流满面,立即推掉了所有的事务,订了一张回家的火车票,在整个回家路上我一直是失眠的,一是担心父亲,二是担心我即将进入尾声的小说还能不能继续。当我回到丹凤县城,在医院见到父亲之后,我再一次吃惊地发现,是父亲冥冥之中在指引着我。父亲从来是不愿意进医院的,顶多是让村医开点药或者打点吊针,但是有一天早晨他感觉身体不舒服,于是糊里糊涂地锁上门,搭了一辆摩托车跑到了县医院——很少进城的他在没有任何人的陪同下竟然找到了县医院。接到父亲生病的消息,姐姐也再三劝说我,父亲应该没有事情,大老远的如果工作忙,还是不用回去了。我打电话给父亲,征求他的意见的时候,他没有说自己的病情,而是告诉我他想我了。果然,当我突然出现在医院,他一下子扯掉了氧气管,拔掉了针头,从床上坐了起来,似乎我就是他的药,如今药到病除了,照着两位姐姐的说法,病情突然好转了,脸色变得红润了,每顿能吃一大碗饭了,状态非常不错。到第二天的时候,他就吵着要回家,理由并不出人意料,无非是几亩地等着下种。

我陪着父亲又住了几天,企图向父亲求证一些关于塔尔坪陈氏家族的故事,也许在我继续修改《后土寺》的时候用得着。可惜的是父亲听力严重障碍,表达能力急速下降,根本无法交流。正在这个时候,我二十多年没有见面的大堂兄,听到父亲生病住院的消息后,立即从武关那边的寺庙赶过来了。他告诉我一件事情,是关于我们老太嗲的:由于我们的成份不好,老是受人欺负,当时的队长以改河修地为名,要求我们把老太嗲的坟从平地迁走,而且必须埋在山上。我们只好听从安排,把老太嗲的坟起出来,重新安葬在九龙山上。大堂兄说,哪里晓得一下子埋到了龙眼里,大冬天挖泥巴的时候,泥巴不仅没有上冻,而且从下边冒着热气。我说,假的吧?大堂兄说,怎么会是假的,老太嗲是我亲自背上去的,而且是我亲自挖坑埋下去的,所以你看看,我们这一房出了多少人才?你们一个个发展得多好?剩下我一个没有出息,还是土农民,但是我儿子已经当领导了。我说,老太嗲埋的那个地方,上边有一棵大树,下边有一眼泉水,确实是一块风水宝地。大堂兄说,再好的风水有什么用?还要有德性!没有德性的人你把他们的老祖先埋在那里试试!肯定就不灵了。我们陈家另外一房,他们的老太嗲死了,请风水先生选坟地,据说选在了龙头上,但是埋人的那天,有一条黑狗跑到厨房找东西吃,有一个后人拿起菜刀,砍了黑狗一刀,黑狗不偏不倚,竟然跑到那块坟地,朝着坟地流了一摊子血,他们的老太嗲埋在龙头上有什么用?后人照样全部败掉了。我说,这个是假的吧?大堂兄笑了笑,说真的假的不晓得,反正狗血是辟邪的,也是辟神的,如果后人有德性,给黑狗喂一根猪骨头,风水就不会被破掉了。

德性,多好的词啊!这恐怕是点化众生的最好的法术吧?

在《后土寺》里,陈先土在弥留之际,一会儿在地上抓了抓,一会在空中抓了抓,一会儿在陈元的腿上敲了敲,问他干什么的时候,他要么说在拔草,要么说在摘扁豆,要么说在破柴火。我想告诉大家的是,这些不可想象的细节,在这次住院中,在病床上,在睡梦中,都真实地发生在父亲的身上。我认为,无论时代怎么发展,哪怕我们已经生活在虚拟世界中,还是永远离不开土地,又如陈先土的一句话,我不种地,那些地就荒掉了,不管你是干什么的,你吃的东西总应该是有人种出来的,总是从土地里长出来的,而且无论是钢筋水泥还是机器武器,制造它们的材料一直追踪到底,不都是从土地里来的吧?于是我写了一首诗:

一只鸟向下叫归巢

一束光向下叫照耀

一滴水向下叫流淌

一道闪电,一阵雷鸣,一颗流星

还有粮食和美酒,白昼和黑夜

还有长翅膀的天使和驾云的仙女

以及它们的爱人、孩子和影子

都在向下再向下

无条件地接近大地

最后,没有谁能留在空中

留在白云间,留在树梢上

留在火焰中,留在浪花里

最后,万物都在返回

光返回是一把泥土

水返回是一把泥土

火返回是大树和小草

再返回是清风和明月

清风和明月再返回

还是一把把泥土

最后,都会和诸神一起

留在地下三尺的地方

所以《后土寺》的用意,就是提醒人们一切都来自于土地又归于土地,不要忘记在世界上的某个角落总有一块土地是属于你的,是值得你尊重的。不要忘本,尊重土地,尊重耕种土地的人,这难道不是最大的德性吗?

听到不是道士胜似道士的大堂兄的一番话,我的头皮发麻,似乎有灵魂一下子附在那几个人物身上。于是在我返回上海之后,立即对那些即将成型的文字,再次做了一次系统的修订,这一次修订完成,我完全满意了,起码是安宁了。我不晓得这些被灵魂附体的人物能走多远,但是我感觉到他们的意识恢复了,慢慢地苏醒过来了,可以靠自己行走天下了。

我又问了大堂兄一个问题 ,我们给爷爷都不叫爷爷,而是叫嗲,嗲字到底是怎么写的?大堂兄说,我们一代代都这么叫,但是确实不晓得怎么写。最后我与大堂兄聊起了我们的院子,大堂兄担忧地说,那几间房子椽子烂了,瓦也碎掉了,一下雨就漏水。父亲一辈子都很在乎房子,明白我们聊的是房子,于是插话说,恐怕要倒了。我说,我给你重新盖几间新房子吧。父亲说,你能给我盖几间新房子我死也甘心了。大姐与大堂兄都说,盖新房子要花几十万,他马上八十岁了,我们也不可能回去了,已经没有必要了,还是给他修修吧。修房子的事情就这么定了下来,我出钱,由大姐具体请村上的人帮忙。

农历五月初一中午,大姐从塔尔坪打电话来说,全部买的新瓦,换的新椽子,在大家的帮忙下,房顶铺了瓦,地面铺了水泥,而且趁机用石灰把墙刷了一遍。父亲看到房子被修得那么好,第二天又是自己的生日,于是让大姐预备了烟酒,准备在院子里摆两桌子。父亲说,好几十年了,过生日都没有好好热闹热闹了。

农历五月初二清早,是端午小长假的第一天,当我为《后土寺》画上句号,关于电脑,关上窗子,用耳塞子塞住耳朵,窗外的世界立即消失了,那几个人也上路了,留下了几个冗长的背影。我面对着升起来的太阳,朝着一千多公里之外,对父亲说了一句“生日快乐”。当我欣慰地准备上床休息的时候,我的爱人带着儿子从外边回来了,他们从市场上买回来一把艾草,正在用一根红色的绳子朝大门上挂。艾草上还有根,还在滴水,那么新鲜,在上海是不可能生长的。这让我怀疑,这些艾草来自塔尔坪,而且是我当年亲手采摘的——当年端午节的前三天,也就是父亲生日当天,我会把牛放得远远的,把最肥美的艾草采摘回家,挂在我们家的大门上。一切都宛如眼前,一切似乎都刚刚过去,我还没有从童年走到中年,父亲没有从中年走向老年,陈氏家族也没有经历百年,似乎都在一瞬间就发生了。

我像一个分娩过后的母亲,身体的疼痛并没有过去,内心的喜悦也刚刚开始,那个躺在我身边的新生命从此自由了,它不需要再靠着胎盘生活了。我对它所具有的,只有牵挂,只有担忧,只有祝福。我想好好地睡一觉,然后起来前往玉佛寺,或者是干脆前往后土寺,几年前我许过一愿,如今大愿悉成,到了应该还愿的时候了。

愿上天保佑文学,愿大地保佑生灵。

二〇一七年五月三十日

农历二〇一七年五月初五

端午节于上海

摘自《后土寺》