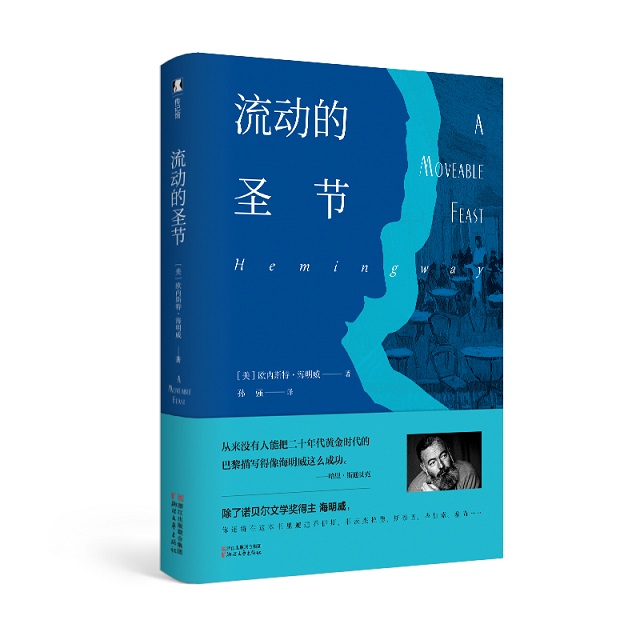

《流动的圣节》

《流动的圣节》

作者:欧内斯特•海明威【美】

译者:孙强

出版社:浙江文艺出版社

出版时间:2018.6

ISBN:978-7-5339-5193-1

内容简介

20世纪20年代,海明威曾经以驻欧记者的身份长期旅居巴黎。在巴黎,海明威创作并出版了他最早的几部小说;同样也是在巴黎,海明威结识了格特鲁德•斯泰因、詹姆斯•乔伊斯、埃兹拉•庞德和司各特•菲茨杰拉德等一大批旅欧作家和艺术家。在将近四十年后,晚年的海明威回忆起在巴黎生活的时光和知交故友,写下了《流动的圣节》。这部作品在他去世后得以出版,“巴黎是一个流动的圣节”从此成为巴黎经典的城市名片。

作者简介

【作者】

欧内斯特•海明威,美国小说家、记者,20世纪文学大师之一,1954年以《老人与海》获得诺贝尔文学奖,代表作还有长篇小说《太阳照常升起》《乞力马扎罗的雪》《丧钟为谁而鸣》等等。

【译者】

孙强,毕业于北京外国语大学,1980年代初赴美国纽约联合国总部任专职翻译。大学期间翻译并出版有《莫扎特》《肖邦》《马克•吐温自传》等。1987年考入美国沃顿商学院劳德研究院,后投身金融行业。现任美国德太集团(TPG)中国管理合伙人,为中华股权投资协会(CVCA)创始人和现任理事长、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院劳德研究院董事会校董,以及大自然保护协会亚太协会理事。

目录

圣米歇尔广场上一家雅净的咖啡馆 1

斯泰因小姐垂教 10

“迷惘的一代” 26

莎士比亚书店 39

塞纳河上的人 46

虚假的春天 52

一项嗜好的完结 65

饥饿是有益的磨炼 72

福特•麦多克斯•福特与魔鬼的门徒 84

出现了一位新学者 96

与帕辛在苍穹咖啡馆 105

埃兹拉•庞德和他的“文人会” 114

奇怪的了结 124

打上了死亡标记的人 128

艾凡•谢普曼在丁香园 136

邪恶派来的使者 147

司各特•菲茨杰拉德 152

兀鹰不愿分食 189

尺度问题 200

巴黎的生活永远写不完 207

译后记 226

再版后记 230

译后记

理想是使青年人振奋的咖啡,回忆是使老年人沉醉的醇酒。1957年,将近六十岁的海明威也端起了这杯醇酒——多年来创作上的甘苦、身体的病痛、婚姻上的不幸使他深深地感到现实的严峻和痛苦,不禁沉浸到对巴黎、对自己青年时代的回忆之中去了……

巴黎代表了他的青春年华。1921年,海明威以《多伦多星报》驻欧记者的身份来到巴黎时,还是一个新婚燕尔的青年;1928年离开巴黎时,他已近“而立”之年,并已和第一任妻子哈德莉•理查森离婚。他无比珍惜在巴黎度过的七年时光:他在那里学习创作、练习拳击、欣赏名画、外出滑雪,他在那里过的是清苦而充实的生活;饥饿磨炼了他的意志,贫困增强了他的决心,而巴黎这个世界文化名城则为他提供了用武之地,使他得到艺术上的熏陶、文学上的砥砺,为以后的成功打下了坚实的基础。

巴黎代表了他的文学生涯的开端。初到巴黎时的记者工作使他得以广泛接触欧洲列国的社会各阶层,锻炼了他对生活的观察力,为他提供了丰富的生活素材。当记者,要写报道、印象记和发电讯,这使他的文笔更简洁有力。他放弃记者职业,专门从事文学创作以后,受格特鲁德•斯泰因等人的影响,力求文风简洁、质朴无华,渐渐形成了自己独特的“电报式”风格。就是在巴黎,他发表了长篇小说《太阳照常升起》,奠定了他作为“迷惘的一代”的旗手在文学上的地位。

巴黎代表了他与当时许多著名作家的友谊。通过舍伍德•安德森的介绍,海明威初到巴黎就结识了当时在巴黎很有影响的斯泰因,在她家的文艺沙龙里又和其他几位作家,如菲茨杰拉德、庞德、刘易斯都结下了友情。他们讨论文学和自己的作品,在创作上也互相影响。《流动的圣节》对这几位作家都有细致入微的刻画,虽然笔调近乎严厉,但勾勒的形象却是惊人的准确。海明威很重视作品的真实性,他不愿只写他人好的一面,不愿把人物美化。他曾说:“作家的任务是把真相告诉人。他忠于真相的标准应当达到这样的高度:他根据自己的经验创作出来的作品应当比任何实际事物更加真实。”这部书对几位名作家的描写也是一个例证。

巴黎代表了他纯真的爱情。书中以留恋的笔调追忆他和第一任妻子哈德莉之间的爱,那简单而真实的对话、朴素的描写再现了他们在贫困中互相鼓励、互相支持的情景,即使当哈德莉犯了将他的手稿全部遗失这样可怕的过失时,他也没有责怪她,反而去安慰她,这是多么深厚的夫妻情谊啊。三十年后海明威写作本书的时候,他已结过四次婚,饱尝了感情破裂的痛苦。抚今追昔,他倍觉第一次婚姻的甜蜜和幸福,为自己爱上了“新来的富人”(即海明威的第二任妻子,《时尚》编辑波林•法伊芙),舍弃了这纯洁的爱而感到懊悔和内疚。

对巴黎的记忆是那样的美好,海明威写作本书时的现实又是那么严酷——他虽已功成名就,获得过普利策奖和诺贝尔文学奖,但两次飞机失事造成的残疾使他的健康状况恶化,创作的灵感也日渐枯竭,他绝望、彷徨,在这种情况下,每当他回想起巴黎,就联想到自己金色的青春,仿佛又度过一个愉快的节日。于是他动笔写下了这部回忆录,经过三十多次改动,将本书定名为《流动的圣节》,以纪念那节日般欢乐、令人神往的时光。

但是,他虽然定下了书名,整理出了打字稿,却未能将书付印。他去世后,他的妻子玛丽•海明威在一个箱子里发现了这份打字稿,她和出版商共同整理、编辑,于1964年将本书付印出版。由于这部回忆录的文笔极其生动、潇洒,也由于当时文学界的“海明威热”,这部书问世不久便跃居畅销书榜的首位,经久不衰。然而,玛丽•海明威在编辑过程中对本书原稿做的较大幅度的修改和删节也引起了一部分人的非议。有人认为玛丽•海明威的删改违背了作者的原意,要求考虑重新出一个忠实于原稿的版本。美国蒙大拿大学的盖里•布莱纳为此专门去了新开设的约翰•肯尼迪图书馆的海明威资料室查阅、分析了海明威亲笔写的本书原稿和打字稿。他得出结论说,玛丽•海明威对原稿做的增删中至少有两处修改、五处删节损害了作者的原意;她在原稿的十九章上又加进了一章,并改变了原来的章节顺序,从而挪动了原稿的重点和寓意。

也有人对布莱纳的观点持不同意见。据说某个研究海明威的学者正在著文反驳他的上述观点,不久就将发表。如何评价海明威的这部作品,是研究海明威生平和作品的一个重要课题。愿《流动的圣节》中译本的出版能对此起推动作用。

孙 强

1984年7月 北京

再版后记

今年九月初,我在北京公司的同事转给我一封来自浙江文艺出版社的邮件,说1985年该社出版过我翻译的《海明威回忆录》(原名《流动的圣节》),此书问世后在文学爱好者和青年读者中引起较大反响,至今在许多读书网站上,还能看到“铁粉”的留言,表示对该译本的喜爱。有读者表示自己在求学期间借阅过这本书,对自己的影响很大,只可惜后来市面上很难再找到。浙江文艺出版社希望联系上我,重新出版这个译本。

海明威是我最敬仰的作家之一。他生长在美国,第一次世界大战中赴意大利前线开救护车,受重伤后在疗养期间爱上了比他大七岁的女护士。他求婚成功,回美国正准备迎娶女护士时,突然接到她的来信,说她已经与一个意大利军官订婚。这对于一个还不到二十岁的初恋中的小伙子,不啻晴天霹雳,也为海明威未来的恋爱关系埋下了抢先抛弃女方的种子。

1921年,海明威赴巴黎担任加拿大《多伦多星报》的驻法记者,带上新婚的第一任妻子、长他八岁的哈德莉•理查森同行。在这个文学气氛浓郁的大都市,海明威遇见了一批才华横溢的艺术家和文学家,他们经常在一起聚会交流。每次邂逅这些“迷惘的一代”的才俊,海明威都会把自己的印象、看法和感受随手写在笔记本上。

1954年,海明威作为扬名天下的文豪重返巴黎。在丽姿酒店午餐时,酒店的董事长来看他,问他是否记得当年在丽姿寄存过LV为他定做的一个皮箱。箱子抬到海明威面前,打开一看,除了一些衣物、打猎和滑雪用具以外,还有他三十年前写下的笔记。海明威大喜过望,带回古巴后开始整理,花了三年时间写成书稿。他又几度修改,但因伤病缠身,未及最后定稿就在1961年自杀身亡。他的第四任妻子玛丽对此书稿进行梳理后,于1964年将其出版。虽然玛丽删除了海明威原稿中对他第一任妻子表示歉意的篇幅,但基本上保留了海明威的原作。此书不长,凸显海明威以简练的“电报式”笔锋犀利地勾描出他所邂逅的一些名人的行为和特征,读起来畅快淋漓。

1982年,我在北京外国语学院(后更名为北京外国语大学)读书,偶然在图书馆看到海明威的这本回忆录,读后爱不释手。我想,如果能把它翻译成中文,一来可以练习自己的英文理解,二来让不懂英文的国人也能读到此书,岂不是一箭双雕的好事?于是,我利用所有的课外时间,把这本书翻译了出来。那个年代,我们连打字机都没有,更不要说电脑了,全凭铅笔在格子纸上书写,初稿完成后再一丝不苟地誊抄到稿纸上,错了擦改。在翻译此书时,我奉行的原则是在忠实于原著的基础上,以流畅的中文把我能体会到的含义传递奉献给读者。我将誊好的译文手稿寄给浙江文艺出版社,得到了编辑的首肯,很快《海明威回忆录》得以出版。

同样出于对名著的热爱,我还在求学期间翻译出版了精简版的《马克•吐温自传》(The Autobiography of Mark Twain)、传记《莫扎特》(Mozart)、犹太作家艾萨克•辛格(Isaac Bolshevik Singer,诺贝尔文学奖得主)的小说《童爱》(Shosha)、叙述波兰钢琴家生涯的传记《肖邦》(Chopin)和介绍进化论的奠基人达尔文的传记小说《起源》(Origin)。传记《莫扎特》非常畅销,很快卖断货,编辑还转给我一封中国国家交响乐团一位小提琴手写的信,问我手头还有没有多余的书,因为他的同事们都非常喜欢。可惜的是,我翻译英国文学家萧伯纳的《艺术家之爱》(Love Among the Artists),只翻译了一半,因为我去联合国工作而搁置了下来,至今未能完成。

时过境迁,我离开翻译专业后进入了金融界,但对读书的偏爱始终未减,时常去图书馆浏览。有一次我在纽约哥伦比亚大学图书馆里找资料,居然在书架上看到我翻译的传记《莫扎特》,令我惊喜和自豪。

这也是我此时听说浙江文艺出版社时隔三十多年希望再次出版《海明威回忆录》(原名《流动的圣节》)时的心情。

希望看到再版译本的朋友们和1982年的我一样,喜欢这位作家和这本书。

孙 强

2017年10月28日于香港

莎士比亚书店(摘录)

那时候我没钱买书,只好从莎士比亚书店的租借图书馆借阅。那是西尔维娅•比奇设在奥德翁路12号的图书馆兼书店。在那条寒风凛冽的街道上,这可是个温暖、舒适的去处:冬天生起一只大火炉,屋里摆着桌子、书架,架上堆满了书,橱窗里陈列着新书,墙上挂了许多已故和在世的著名作家的相片。这些相片看上去都像是随手拍下的生活照,就连已故的作家也像仍然健在似的。西尔维娅的脸线条分明,表情十分活泼,褐色的两眼像小动物的眼珠似的骨碌碌打转,像小姑娘一样充满笑意。她那波浪式的棕发从白皙的额头向后梳去,在浓密处齐耳根剪平,正好盖在她穿的一件咖啡色天鹅绒外衣的领线上。她的两条腿也很好看。她对人和蔼可亲,性情十分开朗,爱关心别人的事,也爱开玩笑、闲聊天。我认识的人中要算她对我最好了。

我第一次进书店时十分羞怯,因为身上的钱还不够加入租借图书馆。她对我说,我可以等有钱时再交保证金,她为我填了一张卡,说我想借几本书就可以借几本。

当时她并没有理由相信我。她不认识我,而且我给她的地址“勒穆瓦纳红衣主教街74号”在一个最穷的地区。然而,她却是那么愉快,那么热情,那么亲切。她的身后就是图书馆的宝藏—— 一排排顶到天花板、延伸到正对楼内院子的里屋的书架,架上堆满了书籍。

我先看屠格涅夫的书,拿了两卷《猎人笔记》,还有一本D. H. 劳伦斯的早期作品,大概是《儿子与情人》吧。西尔维娅说,想要的话可以再拿几本。我挑了康斯坦斯•加纳特翻译的《战争与和平》和陀思妥耶夫斯基的《赌徒及其他》。

“这些书你要是全都要读的话,近期内你就来不了啦。”西尔维娅说。

“我要回来付钱的,”我说,“我家里还有些钱。”

“我不是那个意思,”她说,“钱等你方便的时候再给,什么时候都行。”

“乔伊斯一般几点来?”我问。

“要来的话,总得到将近傍晚的时候了,”她答道,“你见过他吗?”

“我们在米肖饭店看见他和家人在一起吃饭,”我说,“不过看人家吃饭总是不礼貌的,再说米肖饭店吃饭也贵得很。”

“你在家里吃饭?”

“现在一般都在家吃,”我说,“我们家有个好厨子。”

“你们家附近没有饭馆吧?”

“没有。你怎么知道的?”

“拉博在那里住过,”她回答道,“他倒很喜欢那地方,就觉得没有饭馆不好。”

“要找物美价廉的饭馆,离那儿最近的就是先贤祠的那一家。”

“我对那一带不太了解。我们在家里吃饭。你和你妻子一定得去我家玩。”

“你还是先看看我会不会给你钱再说吧,”我说,“谢谢你的盛情邀请。”

“读书不要匆匆忙忙。”她说。

我家在勒穆瓦纳红衣主教街,是一套两间的公寓,既没有热水,也不带卫生设备,只有一个防腐便桶,好在蹲惯了密歇根那种户外厕所的人也不会觉得有什么不便。周围有优美的景色,地板上有一张软垫弹簧的好床,墙上挂着我们喜欢的画,这套房间是欢乐、愉快的。拿着书回到家,我便把刚才发现的好地方告诉了妻子。

“可你今天下午一定要去把钱付了,塔迪。”她说。

“那自然,”我说,“我们一起去,然后我们就沿河边和码头散步。”

“走塞纳路吧,看看所有的画廊和商店的橱窗。”

“当然。走到哪儿去都行,我们可以找一家新开的咖啡店,还得是没有人认识我们、我们也不认识人的地方,喝上一杯酒。”

“可以喝两杯。”

“然后就去找个地方吃饭。”

“不。别忘了我们还得付图书馆的钱呢。”

“那我们就回家吃饭。做点可口的饭菜,到合作商店买瓶博纳红葡萄酒。从窗口就能看到那边橱窗里标的博纳红葡萄酒的价钱。吃完饭我们就看会儿书,然后上床睡觉。”

“我们要永远相爱,永不变心。”

“对,永不变心。”

“那样过一个下午和晚上有多好啊。现在我们该吃午饭了吧。”

“我饿极了,”我说,“我在咖啡馆里,就靠一杯奶油咖啡工作了一个上午。”

“写得怎么样,塔迪?”

“我觉得还不错。但愿一切顺利。中午吃什么?”

“小萝卜、香喷喷的牛肝炒土豆泥、莴苣色拉,还有苹果馅饼。”

“世界上所有的书以后我们都能读到了,外出旅行时也可以带上几本。”

“那样做没占别人的便宜吗?”

“当然没有。”

“她那儿有没有亨利•詹姆斯的书?”

“有。”

“哎呀,找到了这个地方,真是我们的运气。”

“我们总是幸运的。”我说着,没有想起该敲一下木板避避厄运。真傻。家里到处都有可敲的木板。

……