小说与电影——关于不必要的丰富性

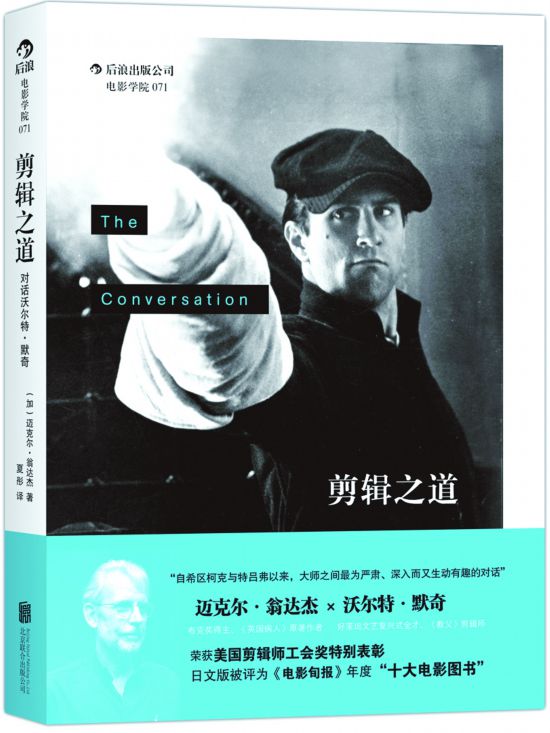

《英国病人》剧照

本书的撰写者是蜚声文坛的作家、布克奖得主、《英国病人》原著作者迈克尔·翁达杰。

与翁达杰对话的是享誉好莱坞的剪辑师、三次奥斯卡奖得主、《教父》《对话》《现代启示录》《英国病人》的剪辑师沃尔特·默奇。全书以问答形式展开,讲述了默奇在剪辑《教父》《对话》《现代启示录》《英国病人》等重要影片时的创作心得。在这些对话中,默奇的剪辑观念、电影观念乃至整体的艺术观念表现得淋漓尽致。书中还谈到了文学、音乐乃至易经、梦境等与创作息息相关的“题外话”。无论是电影制作者、影迷,还是小说家等其他艺术工作者,或许都能从中举一反三、融会贯通。

翁达杰:作家、电影人亨利·比恩(Henry Bean)跟我讲过一个故事。某天,有人对一个作家说:“你简直不敢相信制片人对你的书都干了些什么!”而作家却说:“他对我的书没干什么啊。”尽管如此说,书跟电影的联姻往往是很糟糕的。你觉得在把小说改编成电影的时候,会碰到些什么问题?

默 奇:最常见的问题就是丰富性。一部小说中的故事容量远多于一部电影能呈现出来的。总的来说,短篇小说比长篇更容易改编成电影。

作为一条准则,改编小说的时候你必须先问:这部小说的短篇故事线是什么?然后就要作出命运攸关的决断。显而易见的是,电影在视觉上具有高度的重复性。在《包法利夫人》中,福楼拜在描写了爱玛·包法利的眼睛后,又在其他三个地方描写过她眼睛的颜色。而在电影中,伊莎贝尔·于佩尔(Isabelle Huppert)的每一格画面都在说:“这是她眼睛的颜色!”或者“这是她的发型,这是她的装扮”。

那里面有一种巨大的力量。但如果你在故事本来的丰富性之上再叠加这种类型的重复,就会得到一种……丰富和重复结合在一起,想想那将是什么。我得发明一个新词,反正是一种令人招架不住的感觉。要是导演都过于尊重小说的讲述方式,尊重小说特有的细节描写,那就铁定了会给电影带来麻烦。

能改编成好电影的小说都有一定的动态——无论那是一种纯粹在银幕平面上的活动,还是从一种情感状态到另一种情感状态的活动,最好希望是两种兼而有之。

翁达杰:我知道你会阅读那些你剪辑的电影的原著小说,《生命中不能承受之轻》《英国病人》《绿野仙踪》系列,还有《对话》所依据的原著《荒原狼》。而且其中一些你还做了深度的研究,可以说你在电影制作前很早就开始了你的工作。

默 奇:是的,我想尽早进入,不但进入小说,而且进入小说作者依据的原始材料。我希望尽我所能接近材料的深层根源。

翁达杰:安东尼·明格拉在写《英国病人》剧本的时候就是这样的。他阅读沙漠探险的书,找到了一些给我的小说带来灵感的现实资料,包括探险队在沙漠里搭建营帐的不同方式等等。

默 奇:我也总是选择与我兴趣相吻合的项目来工作,这是整个过程中非常重要的一环。你其实是在为自己寻找一个角色,正如演员将自己塑造成某个角色一样。在理想的情形下,比如像《朱莉娅》中的瓦妮莎·雷德格雷芙(Vanessa Redgrave)那样,演员选择的角色能表达她本人作为一个个体的某种情感真实性,这样才能将她推向一个从未到达过的境地。

翁达杰:作家恰好正是这么做的,或说应该这么做。

默 奇:你需要二者的正确平衡——如果你把演员放到一个无法跟她自己的生活产生任何共鸣的情境中,你得到的表演会是虚假的。另一方面,如果你让某人仅仅重复她已经做过10遍的事情,你会得到一种模式化、风格化的表演,演员很容易进入那种状态。对剪辑师而言也是如此。

翁达杰:索尔·贝娄有句话——“我写作,是为了发现命运的下一个房间。”这么说,我认为很多小说是自画像,或者未来自我的画像,是自我探索,即使故事是设置在一个外星场景。你可以尝试这样那样的装扮。

默 奇:有人曾如此问W.H. 奥登:“你真的是只能写你知道的东西吗?”他回答:“是的,但你不知道自己知道什么,除非你写出来。”写作是一个发现自己到底知道什么的过程。你不能事先限定自己知道了什么,因为你还不知道自己所知道的一切。

(《剪辑之道 对话沃尔特·默奇》,【加】迈克尔·翁达杰著,夏彤译,北京联合出版公司出版)