打开历史精神的一扇大门

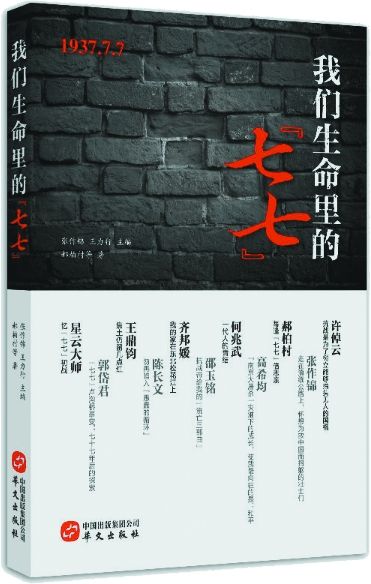

《我们生命里的“七七”》齐邦媛等著 华文出版社

1945年,西南联大中文系师生合影。资料图片

2018年5月4日,中华书局推出线上产品《西南联大访谈数据库》(简称《数据库》)第一辑,含四十多位重要人物,长1300分钟。打开视频,人们可以重温这些人物对这那段历史的生动叙述,以及他们用跨世纪的眼光审视当下的远见卓识。

《数据库》将我采访的资源提供社会共享,对人们认识与研究西南联大提供重要的历史依据,这是我长期致力此事的一个交代。深可庆幸。然而,我要提醒人们:所有的战时大学都值得我们崇敬与纪念。所有战时大学的历史都应该整理。烽火连天时,撤离敌占区的大学不止一个西南联大,还有浙江大学、与西南联大同时组建的西北联大,以及美院与音乐学院的前身,“音专”“美专”等。

普通学校普通人的气节,与名校与名人的气节,并无二致。在国破家亡的关头,他们都是一样的悲壮惨烈,具有同等的精神价值,都是中国学界的壮举与气节。当我们在昭示某一所名校,彰显某一群著名学人的时候,不能遗忘了:那个年代,蕴藏着一部完整的中华教育抗战史。

史料重要,“史识”更重要。

战时中小学功不可没

有这样一本书:《我们生命里的“七七”》。

“七七”事变不久,中国大地就出现了一批战时大学、中学和小学。危急关头,为了保全血脉,北中国的家庭自愿分散,学子们追随学校,少年人追随老师,开始了他们艰辛不屈的转移与读书生涯。

许倬云先生写道:“当学校的队伍,列队走过家门口时,每一个年轻的孩子,身穿制服,就像行军的军人一样,背一个背包和口粮,两双草鞋,列队进行。祖母看见二哥在队伍之中,实在舍不得,哭着要我的母亲,将二哥从队伍中撤出来。母亲答道:‘我们的孩子,能留一个,就是一个。国家快亡了,这些留下的种子,也许可以为我们再造中国,扳回自由和独立,不做日本人的奴隶。’”

这里说的“读书的种子”,是针对日本人对我中华“亡国灭种”的企图。西南联大校歌里有一句“绝檄移栽桢干质”。意思是:把那些快要成材的大树转移到荒僻野地里,继续培育它们。而中学、小学生则是“种子”。没有种子,哪来的大树?没有中小学的坚持,那么八年间大学的生源从何而来?

例如,李政道,就是从战时的中学毕业后,考入浙江大学一年级的。

带着一封浙大导师的推荐信,李政道在战火中奔赴昆明。“我是1945年转到联大的。我一年级在浙大,二年级转学到昆明。带我的主要是吴大猷先生和叶企孙先生。他们答应我,选二年级的课,教我三年级的。”

对李政道的发现是从浙江大学开始的。这是战火中的“人才接力棒”,包含着中国师道中“惜才”的美好传统。

人才培育是一个链条,不可有片刻的中断。

齐邦媛回忆,她的父亲带着学校和自己的孩子们一起走:“这迁移的队伍白天赶路,晚上停在一个站。一路上,我们住了无数地方。学生们都被安排在各处学校的礼堂、教室或操场,当地驻军会分给一点稻草和米,大家都睡在稻草上,每餐还能有一些煮萝卜或白菜。”

随着日寇的入侵,一些在南方的大学和中学,也纷纷内迁。每一个省的教育厅,都在各地设立临时的联合中学,沿途收纳逃难的青年。在内移的过程中,学校教育没有中断。这些学校各自在内地的偏僻地方,恢复正常课业。除了有组织的迁移,沦陷区还有无数的青少年不愿受日本教育,纷纷逃到后方,有的投靠亲友,有的流落各方。

齐邦媛说,当时的老师们有一股“楚虽三户,亡秦必楚”的气概。“自离开南京到四川自流井静宁寺,整整一年。颠沛流离有说不尽的苦难,但是不论什么时候,户内户外,能容下数十人之处,就是老师上课的地方。学校永远带着足够的各科教科书、仪器和基本设备随行。”“在战火延烧的岁月,师长们联手守护这一方学习的净土,坚毅、勤勉,把我们从稚气孩童拉拔成懂事少年,在恶劣的环境里端正地成长,就像张伯苓校长说过:‘你不戴校徽出去,也要让人看出你是南开的。’”

张校长对南开学生们的警句是:“中国不会亡,有我!”

有无数无名的中学小学教员带着孩子们转移,他们真的是我们民族可敬的人。

贵在气节与心灵

西南联大最有价值的,最吸引人的,最有魅力的,是那些人物的故事,是气节与心灵的历史。

闻一多先生的儿子闻立鹏跟我讲过,“七七”事变后,先生写信给妻子,表达他的心情时说:“七七”事变,于家是坏事,要逃难了。过不了安宁的日子了。可对国家来说,是好事,抵抗了。政府宣战了。自从“九一八”以来,我们所受到的屈辱,要开始向侵略者讨还了。

讲的全是肺腑之言。这就是真性情,真爱国。

象牙塔在战火中倒塌,象牙塔里的人们走了出来。当北大、清华、南开三校奉教育部之命转移长沙,组成“临时大学”,数学家江泽涵对家人说:“奉召而去”,只身赶往长沙;朱自清说,文人至此,唯有“弦诵不绝”报国。

这是一部贵在心灵与气节的历史。

这群知识分子,个性峥嵘,可是在这场国难面前,他们不需要什么说服,突然地都趋于一致了。狷狂如刘文典,也跑去闹市的民众大讲堂讲《红楼梦》了。当时身为富滇银行青年职员的我的父亲,就听过刘文典讲《庄子》、潘光旦讲《优生学》。

可见学者不再认为学问是个人和小圈子里的事情。他们有了归属感。

马识途告诉我,当年闻一多曾经打算办一个刊物,叫《十一》,就是“士”的拆字。可见闻一多认为“士”的品格在新时代有新的价值与内容。

学人们将中国传统文化中的“士”之风骨与精神,“君子”之道的高风亮节,转化为新的精神力量,用来抗御身边的“威武强暴”“贫穷苦寒”,而抛弃了在屈服与耻辱之下的“富贵安宁”。

闻一多曾刻章曰“愚不可及”。这当是一种大拙,是他对“君子”的新解。

父亲告诉我,闻一多曾经在自己的家门口写这样的帖子:“鸟兽不可以同行,吾非斯人之人,已而谁与?”这和范仲淹的“唯斯人,吾谁与归?”正好形成一对。可以说是风骨传承。

“气节”不仅是对待外敌入侵的人格抑制,也是一种平时的品性界限。

梅贻琦校长,受到联大师生普遍的爱戴,完全出自天然。梅祖彦先生说起在昆明时期的父亲:“他从来不知道我们在饿着。”梅校长在台湾病危的时候,他的医药费是同人们捐助的。一个掌管巨资的人,却一贫如洗。当我走进梅园为他扫墓,满园清香扑面而来。

中国知识分子们在民族危急关头,迅速调整了自己的身心与生存状态,走入民间,化为“红烛”一般的光明与温暖,照耀在凄惨的国难天空上,点燃了青年与民众的勇气与信心。

任继愈先生告诉我:“气节和统一,是中华民族的两个追求。”

气节重于生命,一失不可再得。周作人附逆,人谓:“卿本佳人,奈何作贼。”

“气节”是中国史学与文学中最重要的价值标准。那些在民族危亡关头“失节”的才人学者,即使之后依旧吟诵着士之风雅,那一根骨头已经抽走,所持者是一副变色的衣钵,不是中华文化的“真传”。

教育,是以心灵和精神为本的。真性情、品格与气节,永远是资源性的宝藏。

沈克琦先生对我说过:“爱国主义是当时一个时代的精神”。他说,“我们这代人,从小学读书就知道,不断地有‘国耻日’,心中充满了郁愤。”

从西南联大出去的人,一些人出国留学,或者到其他大学深造,对接到了优良的环境里,最后成才,有了重大贡献。所以,西南联大培养的是“潜人才”,不是从这个学校一出去就不得了的。

由于离昆明有地理之隔,在当时算是遥不可及,加上战事的压力,所以政府方面的许多政令,在西南联大宽和的氛围中被消解了,有的被“教授会”抵制了。

昆明的执政者龙云倾向进步,对隔离蒋介石政府的控制起到非常重要的作用。

西南联大只是一个代表。

而认识与研究西南联大,应该成为打开那个时代历史精神的一扇大门。

(作者:张曼菱,系作家、制片人和导演)