艺术影片放映联盟回应《三块广告牌》“遇冷”:艺术影片市场是只潜力股

最近,奥斯卡获奖影片《三块广告牌》在全国艺术电影放映联盟旗下影院专线上映。该影片在我国票房“遇冷”的相关报道,引发了人们关于我国电影艺术水平和艺术电影市场前途的一番讨论。

艺术电影在我国真的没有市场吗?带着这样的问题,记者采访了中国电影资料馆全国艺术电影放映联盟项目的相关负责人和相关专家。

《三块广告牌》市场表现并不“冷”

记者:《三块广告牌》的票房如何?

艺术电影放映联盟项目负责人:从3月2日影片上映以来,首周末3天,上座率连续突破40%,最高达到53%,票房突破1200万元。影片上映两周,票房突破4000万元,预计第二周结束时将达到5000万元票房。

记者:全国艺术电影放映联盟(以下称艺联)的院线规模如何?

艺术电影放映联盟项目负责人:艺联是在电影局支持下,由中国电影资料馆作为牵头单位,联合国内主要电影院线、电影创作领军人物、网上售票平台等多方面力量,共同发起的长期放映艺术电影的社团组织。艺联影院数量已有926家,银幕数1185块,覆盖城市197座。

记者:这样的成绩算差吗?

南开大学传播学系新闻教研室主任何厚今:按照以往的经验,这样的放映效果已经不错了。影片的上座率表现比较突出,导致影片总体票房不算突出的一个原因是放映银幕数量规模的限制,该片没有选择通常的商业院线发行。

实际上,该片并不属于艺术片,它是有较高艺术水准的剧情片,是商业片,参评奥斯卡奖的片子必须在美国主流院线上映过一定时间和场次,这与那些只追求个人艺术表达、完全不考虑商业放映和观众接受的艺术影片还是有区别的。可能当时引进的时候,影片还没有得奥斯卡奖,引进方对其商业价值的预判比较保守,导致宣传和发行受了影响。毕竟,对小成本影片进行大规模大投入的宣发,是需要勇气的。而且,就现在整个市场而言,我国业内对社会题材剧情片的生产、制作和宣传发行的经验不足,这也导致了一些优秀的剧情片票房不够亮眼。

不过,反观《三块广告牌》,我估计该片制作发行都是赚钱的。它的票房在国内虽说可以更好,但是毕竟不能和那些投资巨大的商业大片的票房追求相提并论,这样的票房不能算失败。

记者:《三块广告牌》是如何决定在艺联影院放映的?是艺联主动选择了该片?还是制作方主动接洽艺联?

艺术电影放映联盟项目负责人:福斯旗下有一个厂牌叫“福斯探照灯”,致力于出品优质剧情片,过去我们在做电影节时就有过很好的合作,艺联成立后,福斯非常积极地与我们联系,有新片计划和片花都会发给我们的选片人。

2017年4月份我们出访洛杉矶参加国际电影资料馆联合会年会,拜访了福斯探照灯总部,在那里看到了好几部还在后期制作阶段的影片预告片,相中了《三块广告牌》,因为导演的前几部作品我们都非常喜欢,所以回到北京马上联系了福斯北京办公室,影片一完成制作他们就送来了全片。艺联标准委员会的专家一看完就预言此片会入奥斯卡。经过艺术标准鉴定委员会确认,影片质量符合艺联标准后,由中影进出口公司办理引进手续,华夏电影发行公司进行发行。

在此,我们也非常欢迎各个出品公司在有影片计划时就跟我们联系,我们的选片人可以从剧本和制作阶段就参与选片,这样为后面的报审、引进、宣传预留出一定时间,才能更好地精耕细作艺术片市场。

市场对高艺术水准影片的需求并不小

记者:如何看待国内艺术电影市场的现状?艺术电影真的无法与商业大片抗衡吗?

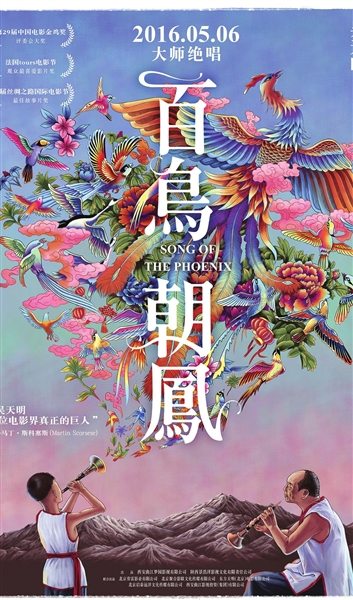

艺术电影放映联盟项目负责人:近两年,市场上出现的艺术影片越来越多,也屡屡出现票房黑马,让人们看到艺术电影市场所需。总体来说,国内艺术影片创作水平整体在逐步提高,艺术片观影人群也在逐渐增多。

中国已经成为全球第二大票房市场,并且很有可能在不远的将来成为全球第一大电影市场。在这个大趋势下,其实还有另外一些信息同样重要。

首先,中国电影市场上,2012年以来,国产影片所占的份额始终保持50%以上(2012年为约48%),票房纪录也不断被刷新,这说明中国电影观众对国产影片更加亲近,也有相当高的忠诚度。这一倾向性对于全球电影市场而言,实际上意味着中国本土电影是一种不同于好莱坞电影的存在,它为世界电影的舞台上增加了新的声音,而不是趋向于与好莱坞同质化。

其次,中国电影市场已经开始出现细分的苗头,在北京、上海、广州等这样的大型现代化城市里,电影观众在观赏主流商业电影的同时,也开始寻求丰富多元的观影经验,人文气息浓厚、艺术水准更高、思想深刻的艺术电影正在成为中国精英人群的选择。

第三,电影文化正伴随着中国电影市场的迅猛增长逐渐普及,目前中国开设电影电视专业的高等学校超过百所,中国电视媒体有许多专门的电影类节目,网络媒体也正在成为中国民众观看电影、接受电影知识的新媒体平台。

这些现象都表明,一个对电影本体和本质有更多了解、从更加专业的角度来欣赏和思考电影的高素质观众群落正在形成和壮大。

基于上述几点,我们可以判断出,艺术院线存在的先决条件,也就是一定规模的艺术电影观影人群,在中国已经具备。如果我们再考虑到中国人口数量的巨大,即使按照苛刻的比例再计算,艺术电影潜在的观影人群和市场规模都会是相当大的。

记者:有人将中国商业电影艺术水平低归咎于观众欣赏水平不高?

何厚今:有人说,中国电影市场主力观众是“小镇青年”,于是为了刻意迎合“小镇青年”的需求制作了很多影片。但是我们的“小镇青年”,时间长了,他的欣赏水平也在提升,诉求也在变化。换句话说,我们总是说美国电影市场成熟、商业电影艺术水平也比较高,难道美国电影市场就不是“小镇青年”在支持吗?中国人对于文化的诉求、对于思考的诉求,我相信不次于任何一个国家。

我要反问我们的一些电影制作者,你们有没有为普通青年、为文化艺术生活不那么丰富多彩的人,提供足够的、接触高水准艺术的空间与时间呢?没有。你们用自己的观感去臆断“小镇青年”了。中国的“小镇青年”,已经开始关注那些“我们以为只能存留在象牙塔内”的影片了。

中国不是没有生产高艺术水准影片的能力,现在是产业认知和产业水准的问题。“厨子”做不出好饭,但是有很多人攥着钱等着想“吃”,所以但凡有一点思想性的、剧情又有点意思的影片,票房表现就很好,比如《驴得水》《烈日灼心》,等等。我们应该看到,艺术电影是有市场潜力的。

供给侧改革是艺术电影市场成长的关键

记者:艺联成立的初衷是什么?为什么当时没有成立专门的艺术院线?是市场条件不允许吗?

艺术电影放映联盟项目负责人: 艺联成立主要是在艺术电影市场供给侧改革上作出探索,为影院差异化经营作出尝试,逐步传播“分线发行”或“专线发行”的概念,也为更多国产艺术电影作品提供更多放映空间。

成立艺联,是多年思考和实践的结果。中国电影资料馆担负着本国以及世界范围内电影资料的收集整理工作的同时,也有义务向中国的电影观众推介优秀的影片,普及电影文化。事实上,中国电影资料馆一直从事着优秀艺术电影的公益放映活动。在最近的5年里,我们尝试着在放映的设计上进行一些调整和安排,其结果令人惊讶:来资料馆观看艺术影片的人数激增,经典影片展映总会吸引大量的人群,这些观众不仅仅限于北京,周边城市如天津,远到上海,都有热情的影迷赶来观看。在微博、微信等新媒体平台上,关注我馆电影放映信息的人数也愈来愈多,呼吁建立更大规模、覆盖更多地区的艺术院线的声音也日渐高涨。在我们看来,这是一个强烈的信号,它显示出,建设中国艺术院线的条件正在成熟。

在2014年的时候,我们跟国家新闻出版广电总局相关负责人汇报中国电影资料馆的一些艺术电影推广工作时,提到要做艺术电影院线的事情。之后将近两年的时间里,领导不断有一些新的思路和期望,我们自身在实践中也看到一些问题,总体感觉在中国直接建设艺术电影院线还是不太成熟,因为我们国家的电影产业在整体发展进程中存在两方面的问题:一是商业院线在很多地方已经铺得比较满了;二是在我们国家的院线建设规定当中,不允许存在“线中线”,也就是不允许在一条院线中再有一条院线,这意味着,如果我们要建艺术电影院线,就不能从商业院线中“拿”影厅。后来总局领导、电影局领导和我们大家商量,如果把本身就不多的做艺术电影的力量集中在一起,最好的办法就是以联盟的形式开展,愿意加入放映联盟的影院,我们欢迎,这样既不影响他们在商业院线发展,也不违背国家禁止“线中线”的政策。

记者:艺联成立后,影院加盟的积极性高吗?

艺术电影放映联盟项目负责人:艺联在发展的过程中,有很多影院积极加入。他们大多是通过我们的官方微信、微博或者影院经理的口口相传要到了我们的联系方式。有的影院甚至可能都还不清楚具体的运营方式是怎样的,就说喜欢艺术电影,有艺术电影的观众,所以愿意加入我们。有些影院是想要我们提供一些片源,更多的影院则是希望我们在活动和宣传上提供支持。在他们看来,不管是中国电影资料馆的艺术影院,还是现在艺联成立之后的几次影展,形式都非常好,他们想要借助这样的活动,把自己会员的黏度再加强些。另外,这些影院找我们还有一个渠道,就是国家新闻出版广电总局。总局领导和电影局一直非常积极地推动艺术电影,经常把艺联推荐给他们。

记者:提升我国电影市场整体艺术水平,最需要的是什么?

何厚今:中国电影市场目前的状态是,商业化程度太高而市场化不够。市场化是有规则有底线的,而纯商业运作是单纯“逐利”。我们不能指望手中攥着大把热钱的门外汉,去提高电影艺术水平,去开拓电影市场的蓝海。电影,再市场再商业,也必须是有精神追求的行业。

所以,做好艺术电影,或是做有一定艺术追求的商业电影,必须要有专业人士去做专业的事。与我国那么大规模的电影市场相比,我们的电影教育规模和水平都不够,导致很多环节专业人才匮乏。此外,我国电影创作如今有个怪现状,谁牌儿大谁说了算,责权混乱,非常不专业。生产环节没有给更多创作者追求艺术、追求思想的机会。而有足够知名度、水平的导演编剧,可以主导自己作品的艺术水准了,却又被各种琐事缠身,忙得无暇顾及。要知道,不是仅仅几个演员和导演就能够撑起整个电影工业的。比如,我们现在特别缺乏高水平的制片人,制片人必须既懂市场,又懂艺术。我们观察好莱坞,它是制片人制度,在电影的整个生产和发行过程中,制片人是主导,他更像是一个项目中的伯乐,为合适的题材、合适的剧本搭建合适的剧组,寻找合适的发行渠道,让各种专业人士各司其职,分工合作。