白先勇谈《红楼梦》后四十回,“理想国”幻灭升华出中国最伟大的小说

中国台湾作家白先勇

近百年来,红学界最大的一个争论题目就是《红楼梦》后四十回到底是曹雪芹的原稿,还是高鹗或其他人的续书。这场争论牵涉甚广,不仅对后四十回的作者身份起了质疑,而且对《红楼梦》这部小说的前后情节、人物的结局、主题的一贯性,甚至文字风格,文采高下,最后牵涉到小说艺术评价,通通受到严格检验,严厉批评。“新红学”的开山袓师胡适,于1912年为上海亚东图书馆出版的新式标点程甲本《红楼梦》写了一篇长序:《红楼梦》考证。这篇长序是“新红学”最重要的文献之一,其中两大论点:证明曹雪芹即是《红楼梦》的作者,断定后四十回并非曹雪芹原著,而是高鹗伪托续书。自从胡适一锤定音,判决《红楼梦》后四十回是高鹗的“伪书”以来,几个世代甚至一些重量级的红学家都沿着胡适这条思路,对高鹗续书作了各种评论,有的走向极端,把后四十回数落得一无是处,高鹗变成了千古罪人。而且这种论调也扩散影响到一般读者。

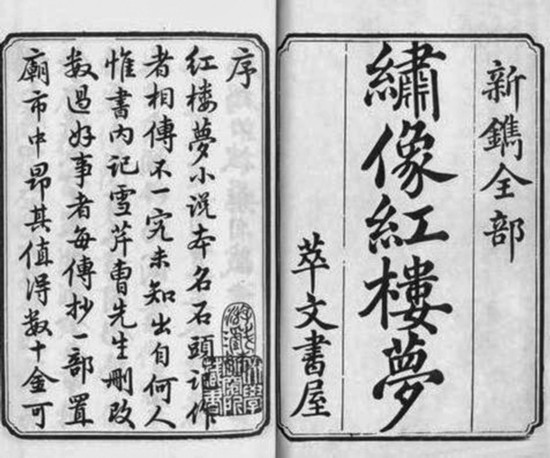

乾隆五十六年(1791年),程伟元和高鹗将《红楼梦》前80回与后40回合成一个完整的故事,以木活字排出,由萃文书屋印行,书名为《红楼梦》,通称“程甲本”。第二年(乾隆五十七年,1792年),程高二人又做了一些“补遗订讹”、“略为修辑”的工作,重新排印,书名为《绣像红楼梦》,通称“程乙本”。

清代乾隆五十六-五十七年(1791-1792年)间先后刊出的《红楼梦》程甲本和程乙本,配有比较原始的插图。

《红楼梦》程甲本和程乙本书印

后四十回非续作

在进一步讨论《红楼梦》后四十回的功过得失之前,先简单回顾一下后四十回诞生的来龙去脉。乾隆五十六年(一七九一)由程伟元、高鹗整理出版木刻活字版排印一百二十回《红楼梦》,中国最伟大的小说第一次以全貌面世,这在中国文学史上应是划时代的一件大事。这个版本胡适称为“程甲本”,因为是全本,一时洛阳纸贵,成为后世诸刻本的袓本,翌年一七九二,程、高又刻印了壬子年的修订本,即胡适大力推荐的“程乙本”,合称“程高本”。在“程高本”出版之前,三十多年间便有各种手抄本出现,流传坊间,这些抄本全都止于前八十回,因为有脂砚斋等人的批注,又称“脂本”,迄今发现的“脂本”共十二种,其中以“甲戌本”、“己卯本”、“庚辰本”、“甲辰本”、“戚序本”(亦称“有正本”)比较重要。程伟元在“程甲本”的序中说明后四十回的由来:是他多年从藏书家及故纸堆中搜集得曹雪芹原稿二十多卷,又在鼓担上发现了十余卷,并在一起,凑成了后四十回,原稿多处残缺,因而邀高鹗共同修补,乃成全书。“爰为竭力搜罗,自藏书家,甚至故纸堆中无不留心,数年以来,仅积有二十余卷。一日偶于鼓担上得十余卷,遂重价购之,欣然翻阅,见其前后起伏,尚属接榫,然漶漫不可收拾,乃同友人细加厘剔,截长补短,抄成全部,复为镌版,以公同好。

“程乙本”的引言中,程伟元和高鹗又有了如下申明:

“书本后四十回,系就历年所得,集腋成裘,更无他本可考。惟按其前后关照者,略为修辑,使其有应接而无矛盾。至其原文,未敢臆改,俟再得善本,更为厘定。且不欲尽掩其本来面目也。”

程伟元与高鹗对后四十回的来龙去脉,以及修补的手法原则说得清楚明白,可是胡适就是不相信程、高,说他们撒谎,断定后四十回是高鹗伪托。胡适做学问有一句名言:拿出证据来。胡适证明高鹗“伪作”的证据,他认为最有力的一项就是张问陶的诗及注。张问陶是乾隆、嘉庆时代的大诗人,与高鹗乡试同年,他赠高鹗的一首诗《赠高兰墅鹗同年》的注有“《红楼梦》八十回以后,俱兰墅所补”这一条,兰墅是高鹗的号。于是胡适便拿住这项证据,一口咬定后四十回是由高鹗“补写”的。但张问陶所说的“补”字,也可能有“修补”的意思,这个注恐怕无法当作高鹗“伪作”的铁证。胡适又认为程序说先得二十余卷,后又在鼓担上得十余卷,“世间没有这样奇巧的事!”那也未必,世间巧事,有时确实令人匪夷所思。何况程伟元多年处心积虑四处搜集,并非偶然获得,也许皇天不负苦心人,居然让程伟元收齐了《红楼梦》后四十回原稿,使得我们最伟大的小说能以全貌面世。

近二三十年来倒是愈来愈多的学者相信高鹗最多只参与了修补工作,《红楼梦》后四十回不可能是高鹗一个人的“伪作”,后四十回本来就是曹雪芹的原稿。例如海外红学重镇,“五四运动”权威周策纵;台湾著名历史小说家、红学专家高阳;中国大陆几辈红学专家:中国红楼梦学会首任会长吴组缃、中国红学会副会长胡文彬、中国红楼梦学会常务理事吴新雷、中国红楼梦学会顾问宁宗一、北京曹雪芹学会副会长郑铁生,这些对《红楼梦》有深刻研究的专家学者,不约而同,对后四十回的作者问题,都一致达到以上的看法。

我个人对后四十回尝试从一个写作者的观点及经验来看,首先,世界上的经典小说似乎还找不出一部是由两位或两位以上的作者合着的。因为如果两位作家才华一样高,一定个人各有自己风格,彼此不服,无法融洽,如果两人的才华一高一低,才低的那一位亦无法模仿才高那位的风格,还是无法融成一体。何况《红楼梦》前八十回已经撒下天罗地网,千头万绪,换一个作者,如何把那些长长短短的线索一一接榫,前后贯彻,人物语调一致,就是一个难上加难不易克服的问题。《红楼梦》第五回,把书中主要人物的命运结局,以及贾府的兴衰早已用诗谜判词点明了,后四十回大致也遵从这些预言的发展。至于有些批评认为前八十回与后四十回的文字风格有差异,这也很正常,因前八十回写贾府之盛,文字应当华丽,后四十回写贾府之衰,文字自然比较萧疏,这是情节发展所需。其实自从七十七回“俏丫鬟抱屈夭风流,美优伶斩情归水月”,抄大观园后晴雯遭谗屈死,芳官等被逐,小说的调子已经开始转向暗淡凄凉,宝玉的心情也变得沉重哀伤,所以才在下一回“痴公子杜撰芙蓉诔”对黛玉脱口讲出:“茜纱窗下,我本无缘,黄土垄中,卿何薄命”这样摧人心肝的悼词来。到了第八十一回,宝玉心情不好,随手拿了一本《古乐府》翻开来,却是曹操的《短歌行》:“对酒当歌,人生几何。”一代枭雄曹孟德感到人生苦短,世事无常的沧桑悲凉,也感染了宝玉,其实后四十回底层的基调也布满了这种悲凉的氛围,所以前八十回与后四十回的调子,事实上是前后渐进过渡衔接得上的。

周策纵教授在威斯康星大学执教时,他的弟子陈炳藻博士等人用计算机统计分析的结果,虽然后四十回与前八十回在文字上有些差异,但并未差异到出于两人之手那么大。如果程高本后四十回诚然如一些评论家所说那样矛盾百出,这二百多年来,程、高本《红楼梦》怎么可能感动世世代代那么多的读者?如果后四十回程伟元、高鹗果真撒谎伪续,恐怕不会等到一百三十年后由新红学大师胡适等人来戳破他们的谎言,程、高同时代那么多红迷早就群起而攻之了。在没有如山铁证出现以前,我们还是姑且相信程伟元、高鹗说的是真话吧。

宝玉即“情”之化身

至于不少人认为后四十回的文字功夫、艺术价值远不如前八十回,这点我绝对不敢苟同,后四十回的文字风采、艺术成就绝对不输给前八十回,有几处感人的程度恐怕还有过之。胡适虽然认为后四十回是高鹗补作的,但对后四十回的悲剧下场却十分赞赏:“高鹗居然忍心害理的教黛玉病死,教宝玉出家,作一个大悲剧结束,打破中国小说的团圆迷信。这一点悲剧眼光,不能不令人佩服。”

《红楼梦》后四十回的悲剧力量,建筑在几处关键情节上,宝玉出家、黛玉之死,更是其中重中之重,如同两根梁柱把《红楼梦》整本书像一座高楼,牢牢撑住,这两场书写,是真正考验作者功夫才能的关键时刻,如果功力不逮,这座红楼,辄会轰然倾塌。

《红楼梦》这部小说始于一则中国古老神话:女娲炼石补天。共工氏撞折天柱,天塌了西北角,女娲炼三万六千五百零一块顽石补天,只有一块未用,弃在青埂(情根)峰下,这块顽石通灵,由是生了情根,下凡后便是大观园情榜中的第一号情种贾宝玉,宝玉的前身灵石是带着情根下凡的,“情根一点是无生债”,情一旦生根,便缠上还不完的情债。黛玉第一次见到宝玉:“虽怒时而似笑,即瞋视而有情”、“平生万种情思,悉堆眼角”。其实贾宝玉即是“情”的化身,那块灵石便是“情”的结晶。

“情”是《红楼梦》的主题、主旋律,在书中呈现了多层次的复杂义涵,曹雪芹的“情观”近乎汤显祖,“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。”《红楼梦》的“情”远远超过一般男女之情,几乎是可以掌握生死宇宙间的一股莫之能御的神秘力量了。本来灵石在青埂峰下因未能选上补天,“自怨自愧”,其实灵石下凡负有更大的使命:到人间去补情天。第五回“贾宝玉神游太虚境”,宝玉到了太虚幻境的宫门看到上面横书四个大字:孽海情天。两旁一副对联:

厚地高天,堪叹古今情不尽;

痴男怨女,可怜风月债难酬。

所以宝玉在人间要以他大悲之情,去普度那些情鬼下凡的“痴男怨女”。宝玉就是那个情僧,所以《红楼梦》又名《情僧录》,讲的就是情僧贾宝玉历劫成佛的故事。《红楼梦》第一回,空空道人将“石头记”检阅一遍以后,“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂改名情僧,改《石头记》为《情僧录》。”此处读者不要被作者瞒过,情僧指的当然是贾宝玉,空空道人不过是一个虚空符号而已。在此曹雪芹提出了一个极为吊诡而又惊世的概念:本来“情”与“僧”相悖无法并立,有“情”不能成“僧”,成“憎”必须断“情”。“文妙真人”贾宝玉绝不是一个普通的和尚,“情”是他的宗教,是他的信仰,才有资格称为“情僧”。宝玉出家,悟道成佛,并非一蹴而就,他也必须经过色空转换,自色悟空的漫长彻悟过程,就如同唐玄奘西天取经要经历九九八十一劫的考验,才能修成正果。贾宝玉的悟道历程,与悉达多太子有相似之处。悉达多太子饱受父亲净饭王宠爱,享尽荣华富贵,美色娇妻,出四门,看尽人世间老病死苦,终于大出离,寻找解脱人生痛苦之道。《情僧录》也可以说是一本“佛陀前传”。曹雪芹有意无意把贾宝玉写成了佛陀型的人物。

“理想国”的幻灭

贾宝玉身在贾府大观园的红尘里,对于人世间枯荣无常的了悟体验,是一步一步来的。第五回贾宝玉梦游太虚幻境,在“薄命司”里看到“金陵十二钗”以及其他与宝玉亲近的女性之命册,当时他还未能了解她们一个个的悲惨下场,警幻仙姑把自己乳名兼美,表字可卿的妹子跟宝玉成姻,并秘以云雨之事,宝玉一觉惊醒,叫了一声:“可卿救我!”可卿其实就是秦氏的小名。秦氏纳闷,因为她的小名从无人知。梦中的可卿即秦氏的复制。秦氏是贾蓉之妻,貌兼黛玉、宝钗之美,又得贾母等人宠爱,是重孙中第一个得意人物。但这样一个得意人,却突然夭折病亡。宝玉听闻噩耗,“心中似戳了一刀,喷出一口鲜血。”宝玉这种过度的反应,值得深究,有人认为宝玉与秦氏或有暧昧之情,这不可能,我认为是因为宝玉第一次面临死亡,敏感如宝玉,其刺激之大,令他口吐鲜血,就如同悉达多太子出四门,遇到死亡同样的感受。在贾府极盛之时,突然传来云板四声的丧音,似乎在警告:好景不常,一个兼世间之美的得意人,一夕间竟会香消玉殒。彩云易散琉璃脆,世上美好的事物,不必常久。秦氏鬼魂托梦凤姐,警示她:“月满则亏,水满则溢”,已经兴盛百年的贾家终有走向衰败的一日。头一回,宝玉惊觉到人生的“无常”。

未几,宝玉的挚友秦钟又突然夭折,使宝玉伤心欲绝。秦氏与秦钟是两姐弟,在象征意义上,秦与“情”谐音,秦氏手足其实是“情”的一体二面,二人是启发宝玉对男女动情的象征人物,二人极端貌美,同时寿延甚短,这对情僧贾宝玉来说,“情”固然是世间最美的事物,但亦最脆弱,最容易斫伤。

所以情僧贾宝玉的大愿是:抚慰世上为“情”所伤的有情人。

贾宝玉本来天生佛性,虽在大观园里,锦绣丛中,过的是锦衣玉食的富贵生涯,但往往一声禅音,一偈禅语,便会启动他向往出世的慧根。早在二十二回“听曲文宝玉悟禅”,宝钗生日,贾母命宝钗点戏,宝钗点了一出“山门”,说的是鲁智深出家当和尚的故事,宝玉以为是出“热闹戏”,宝钗称赞这出戏的排场词藻俱佳,便念了一支“寄生草”的曲牌给他听:

“漫揾英雄泪,相离处士家。谢慈悲,剃度在莲台下。没缘法,转眼分离乍。赤条条,来去无牵挂。那里讨,烟蓑雨笠卷单行?一任俺,芒鞋破钵随缘化!”

鲁智深踽踽独行在出家道上的身影,即将是宝玉最后的写照。难怪宝玉听曲猛然触动禅机,遂有自己“赤条条无牵挂”之叹。

大观园是贾宝玉心中的人间太虚幻境,是他的“儿童乐园”,怡红公子在大观园的人间仙境里,度过他最欢乐的青少年,跟大观园里众姐妹花前月下,饮酒赋诗,无忧无虑地做他的“富贵闲人”。天上的太虚幻境里,时间是停顿的,所以花常开,人常好,可是人间的太虚幻境却有时序的推移,春去秋来,大观园终于不免百花凋零,受到外界凡尘的污染,最后走向崩溃。第七十四回因绣春囊事件抄大观园,这是人间乐园解体的转折点,接着晴雯遭谗被逐,司棋、入画、四儿,以及十二小伶人统统被赶出大观园,连宝钗避嫌也搬了出去,一夕间大观园繁华骤歇,变成了一座荒园。大观园本是宝玉的理想世界,大观园的毁坏,也就是宝玉的“失乐园”,理想国的幻灭。

晴雯之死,在宝玉出家的心路历程上又是一劫,第七十七回“俏丫鬟抱屈夭风流”,晴雯临死,宝玉探访,是全书写得最感人肺腑的章节之一。在此,情僧贾宝玉对于芙蓉女儿晴雯的屈死,展现了无限的悲悯与怜惜。一腔哀思,化作了缠绵凄怆,字字血泪的芙蓉诔,既悼晴雯,更是暗悼另一位芙蓉仙子林黛玉,无意间,遂有“茜纱窗下,我本无缘,黄土垄中,卿何薄命”摧人心肝之语,自此后,怡红公子遂变成了伤心人,青少年时的欢乐,不复再得。

搜查大观园指向贾府抄家,晴雯之死,暗示黛玉泪尽人亡。后四十回这两大关键统统引导宝玉走向出家之路。在大观园里,怡红公子以护花使者自居,庇护园内百花众女孩,不使她们受到风雨摧残,灵石下凡,本来就是要补情天的,宝玉对众女孩的怜惜,不分贵贱,雨露均沾,甚至对小伶人芳官、藕官、龄官也持一种哀矜。当然情僧贾宝玉,用情最深的是与他缘定三生,前身为绛珠仙草的林黛玉。宝玉对黛玉之情,也就是汤显祖所谓的情真、情深、情至,是一股超越生死的神秘力量。林黛玉的夭折,是情僧贾宝玉最大的“情殇”。贾府抄家,遂彻底颠覆了宝玉的现实世界。经历过重重的生关死劫,第一百十六回“得通灵幻境悟仙缘”。宝玉再梦回到太虚幻境,二度看到姐妹们那些命册,这次终于了悟人生寿夭穷通,分离聚合皆是前定,醒来犹如黄粱一梦,一切皆是“镜花水月”。《红楼梦》的情节发展至此,已为第一百二十回最后宝玉出家的大结局做好了充分的准备。

担负情殇而去

《红楼梦》作为佛家的一则寓言则是顽石历劫,堕入红尘,最后归真的故事。宝玉出家当然是最重要的一条主线,作者费尽心思在前面大大小小的场景里埋下种种伏笔,就等着这一刻的大结局(GrandFinale)是否能释放出所有累积爆炸性的能量,震撼人心。宝玉出家并不好写,作者须以大手笔,精心擘画,才能达到目的。《红楼梦》是一本大书,架构恢宏,内容丰富,当然应该以大格局的手法收尾。

宝玉的“大出离”实际上分开两场。第一场“第一百十九回:中乡魁宝玉却尘缘”,宝玉拜别家人赴考,是个十分动人的场面,宝玉走过来给王夫人跪下,满眼流泪,磕了三个头,说道:“母亲生我一世,我也无可报答,只有这一入场,用心作了文章,好好中个举人出来,那时太太喜欢喜欢,便是儿子一辈子的事也完了,一辈子的不好也都遮过去了。”宝玉出家之前,必须了结一切世缘;他报答父母的是中举功名,留给他妻子的是腹中一子,替袭人这个与他俗缘最深的侍妾,下聘一个丈夫蒋玉菡。宝玉出门时,仰面大笑道:“走了,走了!不用胡闹了!完了事了!”“宝玉嘻天哈地,大有疯傻之状,遂从此出门而去。”宝玉笑什么?笑他自己的荒唐、荒谬,一生像大梦一场,也笑世人在滚滚红尘里,还在做梦。应了“好了歌”的旨意,“好便是了,了便是好。”

第一百二十回,我们终于来到这本书的最高峰,小说的大结局。

贾政扶送贾母的灵柩到金陵安葬,然后返回京城:

“一日,行到毘陵驿地方,那天乍寒,下雪,泊在一个清静去处。贾政打发众人上岸投帖,辞谢亲友,总说即刻开船不敢劳动。船上只留一个小厮伺候,自己在船中写家书,先要打发人起早到家。写到宝玉的事,便停笔。抬头忽见船头上微微雪影里面一个人,光着头,赤着脚,身上披着一领大红猩猩毡的斗篷,向贾政倒身下拜。贾政尚未认清,急忙出船,欲待扶住问他是谁。那人已拜了四拜,站起来打了个问讯。贾政才要还揖,迎面一看,不是别人,却是宝玉。贾政吃一大惊,忙问道:‘可是宝玉么?’那人不言语,似喜似悲。贾政又问道:‘你若是宝玉,如何这样打扮,跑到这里来?’宝玉未及回言,只见船头上来了两人,一僧一道,夹住宝玉道:‘俗缘已毕,还不快走?’说着,三个人飘然登岸而去。贾政不顾地滑,疾忙来赶,见那三人在前,那里赶得上?只听得他们三人口中不知那个作歌曰:

我所居兮,青埂之峰,我所游兮,鸿蒙太空。谁与我逝兮,吾谁与从?渺渺茫茫兮,归彼大荒。

贾政一面听着,一面赶去,转过一小坡倏然不见。贾政已赶得心虚气喘,惊疑不定……贾政还欲前走,只见白茫茫一片旷野,并无一人。”

《红楼梦》这段章节是中国文学一座巍巍高峰,宝玉光头赤足,身披大红斗篷,在雪地里向父亲贾政辞别,合十四拜,然后随着一僧一道飘然而去,一声禅唱,归彼大荒,“落了片白茫茫大地真干净。”《红楼梦》这个画龙点睛式的结尾,其意境之高,其意象之美,是中国抒情文学的极品。我们似乎听到禅唱声充斥了整个宇宙,《红楼梦》五色缤纷的锦绣世界,到此骤然消歇,变成白茫茫一片混沌;所有世上七情六欲,所有嗔贪痴爱,都被白雪掩盖,为之冰消,最后只剩一“空”字。

王国维在《人间词话》中论李后主词“真所谓以血书者也”,“俨有释迦、基督担荷人类罪恶之意。”此处王国维意指后主亡国后之词,感慨遂深,以一己之痛,道出世人之悲,故譬之为释迦、基督。这句话,我觉得用在此刻贾宝玉身上,更为恰当。情僧贾宝玉,以大悲之心,替世人担负了一切“情殇”而去,一片白茫茫大地上只剩下宝玉身上大斗篷的一点红。然而贾宝玉身上那袭大红猩猩毡的斗篷又是何其沉重,宛如基督替世人背负的十字架,情僧贾宝玉也为世上所有为情所伤的人扛起了“情”的十字架。最后宝玉出家身上穿的不是褐色袈裟,而是大红厚重的斗篷,这雪地里的一点红,就是全书的玄机所在。

“红”是《红楼梦》一书的主要象征,其涵义丰富复杂,“红”的首层意义当然指的是“红尘”,“红楼”可实指贾府,亦可泛指我们这个尘世。但“红”的另一面则蕴涵了“情”的象征,贾宝玉身上最特殊的征象就是一个“红”字,因为他本人即是“情”的化身。宝玉前身为赤霞宫的神瑛侍者,与灵河畔的绛珠仙草缘定三生。“赤”、“绛”都是“红”的衍化,这本书的男女主角贾宝玉与林黛玉之间的一段生死缠绵的“情”即启发于”红”的色彩之中。宝玉周岁抓阄,专选脂粉,长大了喜欢吃女孩儿唇上的胭脂,宝玉生来有爱红的癖好,因为他天生就是个情种,所以他住在怡红院号称怡红公子,院里满栽海棠,他唱的曲是“滴不尽相思血泪抛红豆”。“红”是他的情根。最后情僧贾宝玉披着大红猩猩毡的斗篷担负起世上所有的“情殇”,在一片禅唱声中飘然而去,回归到青埂峰下,情根所在处。《红楼梦》收尾这一幕,宇宙苍茫,超越悲喜,达到一种宗教式的庄严肃穆。

黛玉最易受情之斫伤

生离死别是考验小说家的两大课题,于是黛玉之死便成为《红楼梦》全书书写中的“警句”了,这也是后四十回悲剧力量至为重要的支撑点。作者当然须经过一番苦心孤诣的铺陈经营,才达到最后女主角林黛玉泪尽人亡,振震撼人心的悲剧效果。

黛玉前身乃灵河岸上三生石畔一棵绛珠仙草,因受神瑛侍者甘露的灌溉,幻化成人形,游于“离恨天”外,饥餐“秘情果”,渴饮“灌愁水”,为了报答神瑛侍者雨露之恩,故乃下凡把“一生的眼泪还他”。黛玉的前生便集了“情”与“愁”于一身,宝玉第一次见到她:“态生两靥之愁,娇袭一身之病。”“闲静如娇花照水,行动如弱柳扶风。”是个多愁善感、西子捧心的病美人。黛玉诗才出众,乃大观园诸姐妹之冠,孤标傲世,她本人就是“诗”的化身,“秉绝代之姿容,具稀世之俊美”,因此她特具灵性,对自己的命运分外敏感,常惧蒲柳之姿寿延不长。第二十三回“牡丹亭艳曲警芳心”,黛玉经过梨香院听到小伶人演唱《牡丹亭》:

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。”

“只为你如花美眷,似水流年。”

黛玉“不觉心动神摇”。“心痛神驰,眼中落泪。”为什么黛玉听了《牡丹亭》这几句戏词,会有如此强烈反应?因为汤显祖《惊梦》这几句伤春之词正好触动黛玉花无常好,青春难保的感慨情思,因而启发了第二十七回《葬花词》自挽诗的形成:

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时;

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知。

黛玉挽花──世上最美的事物,不可避免走向凋残的命运。

亦是自挽:红颜易老,世事无常。

事实上整本《红楼梦》辄为一阕史诗式的挽歌,哀挽人世枯荣无常之不可挽转,人生命运起伏之不可预测。《葬花词》便是这阕挽歌的主调。李后主有词《乌夜啼》:

林花谢了春红,太匆匆。

无奈朝来寒雨晚来风。

胭脂泪,留人醉,几时重?

自是人生长恨水长东!

后主以一己之悲,道出世人之痛,黛玉的《葬花词》亦如是。

绛珠仙草林黛玉,谪落人间是为了还泪,当然也就是来还神瑛侍者贾宝玉的无生情债。宝、黛之情超越一般男女,是心灵的契合,是神魂的交融,是一段仙缘,是一则爱情神话。

可是在现实世界中,林黛玉却是一个孤女,因贾母怜惜外孙女,接入贾府。黛玉在自己家中本来也是唯我独尊的娇女,一旦寄人篱下,不得不步步留心,处处提防,生怕落人褒贬,又因生性孤傲,率直天真,有时不免讲话尖刻,出口伤人,在大观园里其实处境相当孤立。

黛玉对宝玉一往情深,林妹妹一心一意都在表哥身上,但满腹缠绵情思又无法启口,只得时时耍小性儿试探宝玉。小儿女试来试去,终于在第三十四回中“情中情因情感妹妹,错里错以错劝哥哥”两人真情毕露:

宝玉因与蒋玉菡交往又因金钏儿投井,被贾政痛挞,伤痕累累,黛玉去探视,“两个眼睛肿得桃儿一般,满面泪光。”晚上宝玉遣晴雯送两条旧手帕给黛玉,黛玉猛然体会到宝玉送她旧手帕的深意,不觉“神痴心醉”,左思右想,一时“五内沸然”,“余意缠绵”在两块手帕上写下了三首情诗,吐露出她最隐秘的心事:

其一

眼空蓄泪泪空垂,暗洒闲抛更向谁?

尺幅鲛绡劳惠赠,为君那得不伤悲!

其二

抛珠滚玉只偷潸,镇日无心镇日闲;

枕上袖边难拂拭,任他点点与斑斑。

其三

彩线难收面上珠,湘江旧迹已模糊;

窗前亦有千竿竹,不识香痕渍也无?

写完,黛玉“觉得浑身火热,面上作烧,走至镜台,揭起锦袱一照,只见腮上通红,真合压倒桃花,却不知病由此起”。黛玉的病其实是因为她那薄弱的身子,实在无法承受她跟宝玉之间“情”的负荷。黛玉最敏感,也最容易受到“情”的斫伤。

宝黛之情镜花水月

黛玉与宝玉虽然两人情投意合,但当时中国社会婚嫁全由家中长辈父母做主,黛玉是孤女,没有父母撑腰,对于自己的婚姻前途,是否能与宝玉两人百年好合,一直忐忑不安,耿耿于怀,酿成她最终的“心病”。宝玉了解她,安慰她道:“你皆因都是不放心的缘故,才弄了一身的病了。”但宝、黛婚事却由不得这一对情侣自己做主。最后贾府最高权威贾母选择了宝钗而不是黛玉作为贾府的孙媳妇,完全基于理性考虑,因为宝钗最适合儒家系统宗法社会贾府中那个孙媳妇的位置,宝钗是儒家礼教下的理想女性,贾母选中这个戴金锁,服冷香丸的媳妇,当然是希望她能撑起贾府的重担,就像她自己在贾府扮演的角色。

“林丫头的乖僻,虽也是她的好处,我的心里不把林丫头配给他(宝玉),也是为这点子;况且林丫头这样虚弱恐不是有寿的。只有宝丫头最妥”。贾母如此评论(第九十回)。

第八十二回“病潇湘痴惊噩梦”,黛玉这场噩梦是《红楼梦》后四十回写得最惊心动魄的场景之一。在梦中,黛玉突然看清楚了自己孤立无助的处境:贾府长辈们要把黛玉嫁出去当续弦,黛玉四处求告无门,只得去抱住贾母的腿哭求,“但见贾母呆着脸儿笑道‘这不干我的事’。”黛玉撞在贾母怀里还要求救,贾母吩咐鸳鸯:“你来送姑娘出去歇歇,我倒被她闹乏了。”一瞬间黛玉了悟到:“外袓母与舅母姐妹们,平时何等待得好,可见都是假的。”

最后黛玉去见宝玉,宝玉为表真心,当着黛玉,“就拿着一把小刀子往胸上一划,鲜血直流。”黛玉吓得魂飞魄散,宝玉“还把手在划开的地方儿乱抓”然后大叫:“不好了!我的心没有了,活不得了!”说着,眼睛往上一翻,“咕咚”就倒了,黛玉惊醒后,开始呕血:“痰中一缕紫血,簌簌乱跳。”

这场梦魇完全合乎弗洛伊德潜意识的运作,现代心理学的阐释。黛玉在潜意识里,剖开了她的心病看清楚贾母对待她的真面孔,她一直要宝玉的真心,宝玉果然划开胸膛,把心血淋淋掏出来给她,自此后,黛玉的病体日愈虚弱恶化,终于泪尽人亡。

黛玉之死是《红楼梦》另一条重要主线,作者从头到尾明示暗示,许多关键环节,一场接一场,一浪翻一浪,都指向黛玉最后悲惨的结局。可是真正写到黛玉临终的一刻,作者须煞费苦心将前面累积的能量,全部释放出来才能达到震撼人心的效果,一如宝玉出家之精心铺排。黛玉之死,过分描写,容易滥情,下笔太轻,又达不到悲剧的力量,如何拿捏分寸,考验作者功力。第九十七回“林黛玉焚稿断痴情,薛宝钗出闺成大礼”,第九十八回“苦绛珠魂归离恨天,病神瑛泪洒相思地”,这两回作者精彩的描写,巧妙的安排,情绪的收放,气氛的营造,步步推向高峰,应该成为小说“死别”书写的典范。

黛玉得知宝玉即将娶宝钗,一时急怒,迷惑了本性,吐血晕倒,醒来后,“此时反不伤心,唯求速死,以完此债。”多年的“心病”,一旦暴发,黛玉一生的梦想,一生的追求,一生的执着,就是一个“情”字,她与宝玉之间的“情”,“情”一旦失落,黛玉的生命顿时一空,完全失去了意义。以往黛玉生病,“自贾母起直到姐妹们的下人,常来问候,今见贾府中上下人等,连一个问的人都没有,睁开眼,只有紫鹃一人,自料万无生理。”黛玉挣扎起身,叫雪雁把诗本子拿出来,又要那块题诗的旧帕,只见黛玉接到手里也不瞧,扎挣着伸出那只手来,狠命地撕那绢子,却只有打颤的分儿,哪里撕得动?紫鹃早已知她是恨宝玉,却也不敢说破,只说:“姑娘,何苦自己又生气?”黛玉微微地点头,便掖在袖里。说叫“点灯!”点了灯又要笼上火盆,还要挪到炕上来:

“那黛玉却又把身子欠起,紫鹃只得两只手来扶着她。黛玉这才将方才的绢子拿在手中,瞅着那火,点点头儿,往上一撂。”

随着黛玉把诗稿也撂在火上,一并焚烧掉。

题诗的手帕,宝玉曾经用过,是宝玉送给黛玉的定情物,因是宝玉的旧物,也是宝玉身体的一部分,上面黛玉题诗写下她心中最隐秘的情思,滴满了绛珠仙子的情泪,也是黛玉身体的一部分,染泪手帕象征了宝、黛二人最亲密的结合,黛玉断然将题诗手帕焚毁,也就是烧掉了宝、黛两人缠绵不休一段痴情,染泪手帕首次出现在第三十四回,隔了六十三回后在此处发挥了巨大的力量,是作者曹雪芹草蛇灰线,伏脉千里的妙笔。

黛玉是诗的化身,是“诗魂”,第七十六回中秋夜黛玉与湘云在凹晶馆联诗,黛玉咏了一句谶诗:“冷月葬诗魂”。黛玉焚稿,也就是自焚。烧掉染泪手帕,是焚毁身体信物,烧掉诗稿,是焚毁灵魂、诗魂,黛玉如此决绝斩断情根,自我毁灭,此一刻,黛玉不再是一个弱柳扶风的病美人,而是一个刚烈如火的殉情女子。黛玉之死,自有其悲壮的一面。黛玉临终时交代紫鹃:“我这里并没有亲人,我的身子是干净的,你好歹叫他们送我回去!”至此,黛玉保持了她的最后尊严,与贾府了断一切俗缘。

宝玉跟黛玉的性格行为,都不符合儒家系统宗法社会的道德规范,可以说两人都是儒家社会的“叛徒”,注定只能以悲剧收场,一个出家,一个为情而亡,应了第五回太虚幻境里对他们的情缘一曲判词《枉凝眉》:

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。

若说没奇缘,今生又偏遇着他;

若说有奇缘,如何心事终虚话?

一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂,

一个是水中月,一个是镜中花。

想眼中能有多少泪珠儿,

怎禁得秋流到冬,春流到夏。

宝、黛之情,终究是镜花水月,一场空话。

《红楼梦》后四十回,因为宝玉出家、黛玉之死这两则关键章节写得辽阔苍茫,哀婉凄怆,双峰并起,把整本小说提高升华,感动了世世代代的读者。其实后四十回还有许多其他亮点,例如第八十七回“感秋声抚琴悲往事”,妙玉、宝玉听琴,第一百〇五回“锦衣军查抄宁国府”贾府抄家,第一百〇六回“贾太君祷天消祸患”,贾母祈天,第一百〇八回“死缠绵潇湘闻鬼哭”,宝玉泪洒潇湘馆——在在都是好文章。

程伟元有幸,搜集到曹雪芹《红楼梦》后四十回遗稿,与高鹗共同修补,于乾隆五十六年(一七九一)及乾隆五十七年(一七九二)刻印了《红楼梦》一百二十回全本,中国最伟大的小说得以保存全貌,程伟元与高鹗对中国文学、中国文化,做出了莫大的贡献,功不可没。