沈烈毅2017作品展:雕塑中的关系

展览:沈烈毅2017作品展

时间:2017 年12 月24 日至 2018年1 月18 日

场馆:南京艺术学院美术馆

谈及中国雕塑的现状,可能要从雕塑艺术家谈起。在我的认知中,雕塑家和雕塑艺术家是有区别的,简单点说便是“技”和“艺”的区别。雕塑家讲究的是雕塑的本体语言,一雕一塑亦是形体的一增一减,拼的是眼与手的关系。而雕塑艺术家更讲究的是材料对观念的转化,如果用合适的材料来表达合适的观念显得更为重要。

正在南京艺术学院美术馆展出的沈烈毅个展,可以看出这位雕塑艺术家的“观念”体现在何处,我想通过他三个系列的作品来进行讨论。

《跷跷板》系列。提到跷跷板,我们的第一反应是孩童玩耍的玩具设施。孩童坐在跷跷板的两端,重要的一点是“能见”,玩耍的双方几乎能达到百分之百的能见度,所有的表情与情绪能无障碍地进行表达。而在艺术家四件跷跷板的作品中毫无例外地增加了“能见”的难度,甚至是“不能见”。跷跷板两端的参与者,始终被艺术家人为地拉开了距离,他们几乎无法进行最普通的视觉或是情感交流。从作品的体量上,艺术家也刻意与孩童的玩具进行了区分,像是长大了的“玩具”。通过艺术家对成人玩具的创作,参与者无形中会产生情感沟通的隔阂,这是艺术家在这一系列的作品中所要表达的人与人之间的关系,也是成人跷跷板背后的社会属性。

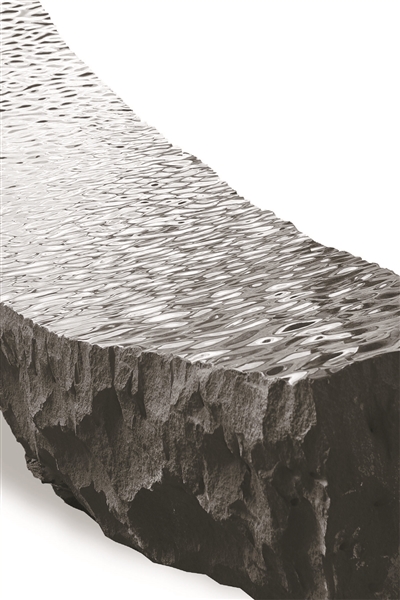

《雨》系列。《雨》系列作品是艺术家最重要的创作脉络。如果《跷跷板》系列作品谈的是人与人之间的关系,那么雨系列作品谈的便是物与物之间的关系。用坚硬的花岗岩去模仿柔软的水滴这是一件非常危险的事情。因为在当今流行的艺术创作方法中,用一种材料去模仿另外一种材料是常见的,也更容易获得普遍的认同。而在雕塑艺术作品的创作中,这种方法体现得比绘画或是影像作品更为明显。说是一件危险的事情是对流行的警惕,因为这类作品永远都要面临解释一件物为什么要模仿另一件物,一件物为什么不是另外一件物的终极问题。禅宗里面有一段高僧怀让磨石为镜以此点化马道一的故事,讲的便是石头终究是石头,不论如何打磨不成镜子的故事,以此隐喻北宗禅打坐、念经、持戒无法立地成佛的道理。但艺术终究不是为了讲道理,参禅悟道,我们又回到“技”与“艺”的探讨中。在沈烈毅《雨》系列作品中,我们能感觉到艺术家近乎极致的执念,每一件作品都像修行般的苛刻,从选材到永无尽头的打磨,让作品的创作过程成为了作品最重要的一部分。区别于流行的雕塑创作,我们很难找到用有形物去模仿无形物,用永恒去模仿瞬间的作品案例。而沈烈毅用有形的石头去模仿无形的雨,用永恒的石头去模仿雨无形的瞬间便是作品的高明之处。在别人都谈论物与物之间的区别的时候,艺术家赋予了两种毫不相干的物体的联系。

《天空》系列。艺术家通过两个系列的作品探讨了人与人、物与物的关系,而天空系列作品则探讨了个体与社会之间的关系。如果说《雨》系列作品举重若轻的话,那么《天空》系列作品则是举轻若重。艺术家在这一系列的创作中,将自己的生活经验、体验、记忆用最轻薄的方式表达,并借用社会中最重要的标志形象去模糊个人的边界。因此我们能在作品中寻找到人之所以为人的社会标尺,任何个体经历都需沉淀在社会的考量当中。而个人与社会,渺小与宏大的对比中迸发出一种强大的哲思力量。人或人创造的历史正如天空一般,你说不清楚它是否轻薄或是伟大。

“人与人关系”、“物与物关系”、“个体与社会关系”是沈烈毅正在探讨的问题,也是大多数艺术家无法回避的问题。我们不可能用一件艺术作品去回答所有,因为“关系”永远在变化。如果我们把雕塑看成是暂时的永恒,那么一个好的雕塑艺术家,他的作品也会根据关系的变化,根据不同人的加入而发生情感的参与和变化。