焦菊隐与“中华戏专”

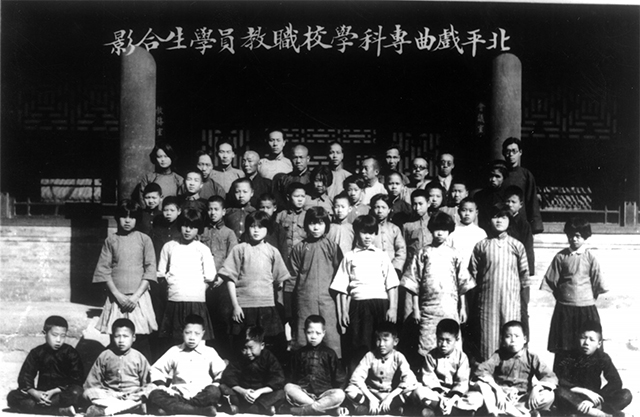

北平戏曲专科学校教职员学生合影,后排右一为焦菊隐

北京人艺已经走过了65个年头,我总是想起那四位已经离开我们的谛造者:曹禺、焦菊隐、欧阳山尊和赵起扬。在他们四位当中,我们尤其要感恩焦菊隐先生。没有焦菊隐就没有北京人艺。是他创造了有着中国特色的独特的北京人艺演剧风格,这个风格使人艺长盛不衰、辉煌至今。他也是中国话剧民族化的代表人物,是真正的学贯中西的戏剧巨匠。他正是中华戏专的创办者。

中华戏专的全称为“中华戏曲专科学校”,始建于1930年。学校初名为北平戏曲专科学校,曾一度改称中国戏曲音乐院戏曲学校,附属于中国戏曲音乐院北平分院,1935年又改名为北平市私立中国高级戏曲职业学校,不久又改成中华戏曲专科学校。奇怪的是,有一张该校大门的老照片上挂的牌子却是“中华戏曲音乐院”,而教室、院落等照片下的说明又写着:北平戏曲专科学校。这大约是校名改来改去的结果。我认为不久前故去的武生泰斗王金璐先生的回忆录是准确的,校名就是中华戏曲专科学校。他11岁进校是该校“金”字辈儿的学生。

“中华戏专”和“富连成”科班是我国京剧界培养人才的两大重要基地,京剧界老一辈的表演艺术家绝大多数出自于这两个教育基地。新中国成立后的中国戏校和北京戏校的教师也基本上来自于这两个老科班出来的艺术家。因此“中华戏专”在中国京剧史上的地位不可低估。然而令人不解的是,对于“中华戏专”的介绍,在中国大百科全书(1989年版)戏剧卷中却没有一个字的条目。在1999年新编的中国京剧史(四卷本)中也只有不到一页的介绍;在《中国戏曲曲艺词典》(1981版)第429页中倒是有一个175字的极简单的条目。

焦菊隐先生是中华戏专的创办者,同时也是首任校长,他在校工作5年多,为学校的发展打下良好的基础并培养了诸多人才,功不可没,利在千秋,怎么会被如此的忽视呢?

为了说清中华戏专创办的起因,必须得先说清焦菊隐与国民党四大元老之一——李石曾的关系。李石曾的父亲李鸿藻与焦菊隐的爷爷焦佑瀛同为清朝同治年间的重臣。李焦两家是姻亲,焦菊隐称李石曾为二舅。

1930年,李石曾从上海回到北平,李公喜欢京剧,他知道焦菊隐酷爱戏剧,于是找到焦,希望他办一所戏曲学校,培养京剧人才,办学经费由银行界的几位朋友支持,并买了哈德门外木厂胡同李莲英的外宅为校舍。程砚秋和金仲荪为董事,焦菊隐为校长。

北平中华戏曲专科学校于1930年6月筹建,7月招生,8月份又续招了部分学生,9月1日正式开学。这是民国时期一个不同于旧科班的真正意义的戏曲学校,颇受梨园界和新闻界的瞩目。

学校设有8个处室:实习处主管学生的戏曲教学,教务处主管学生的文化课,戏曲改良委员会负责剧本创作与改编,音乐科负责学生的声乐课,会计处主管学校财政,事物处主管学生的衣食住行,训育处负责学生的品德教育,校长办公室监督各处室的运作。

这样的机构设置完全不同于只管教戏的旧式科班,而重要的是中华戏专在教育方针、办学理念、管理方法等各个方面,都有史无前例的突破和革新。焦先生的胆识和做法引来梨园界的一片反对声,但焦先生力排众议,决心要办一所新型的戏曲学校。

中华戏专新在以下几个方面特点突出:

学校男女学生兼收。

这是前所未有的大突破。过去的旧戏班,只收男不收女,学旦角也是男旦。当然,中华戏专的学生中也有男旦,我曾拜访过的著名刀马旦李金鸿先生就是男旦,金字辈儿的。但这与收女生一点儿也不矛盾,旦角还是以女生为主,比如像玉字辈儿的李玉茹、徐玉川、侯玉兰等。

想当年,话剧舞台上也没有女角,所以周恩来、曹禺在南开大学演戏时,都演过女角,而且惟妙惟肖。中华戏专不光是男女兼收,而且是同班上课,这些都是老戏班里不曾有过的。

开设文化课。

老戏班是没有文化课的,都是老师口传心授背戏词学唱腔,从未有文化课老师另教识字、写文。

中华戏专所开设的文化课不设年级,按基础和成绩依次编入甲一、甲二、乙一、乙二和丙班。学生因演出误课,第二天必须补上。成绩不及格者如同学戏出错,照罚不贷,其课程有:国文、历史、数学、英语、法文、音乐、美术、习字。另外还教授中国戏曲史、艺术概论、中外剧本分析、文艺理论等课程,除了学文化课外,学生还要学习昆曲和话剧。其名师有白玉薇、华粹深、吴晓铃、关楚才、杜颖陶、翁偶虹等。这样的课程设置、这样的名师,完全是一所正规戏曲学校的模式。这充分体现了焦先生的办学思想——要培养有文化、有修养的艺术人才。新中国成立后的中国戏曲学校和北京市戏曲学校都没脱离这个模式,可见焦先生的办学思想之超前。

废除供奉“祖师爷”。

祖师爷即唐明皇,传说他是梨园行的“守护神”,又叫老郎神。旧时,无论是戏班还是剧场的后台,都供奉着祖师爷,演员演戏前,都要上香朝拜,不然的话就会有灾难降临。

焦先生就是不信这个邪,他说神是不存在的,一律不拜。学校要挂孙中山的像,唱国歌。焦先生此举在梨园界又掀起了一场轩然大波!反对之声一浪接着一浪!但焦先生坚决地、毫不动摇地顶住了这股妖风,硬是废除了。上百年的陋习,一夜之间让焦先生摧毁了,这得需要多么大的胆识。

废除饮场、捡场、捧角。

“饮场”,就是指旧时戏曲演员在演出的间歇,由捡场员端着小茶壶上台为演员喝水润喉,称之为饮场。这样做严重地破坏了戏剧的完整性,使得观众和演员都出戏了。有的大名角必须有信得过的“跟包的”来饮场,以防有人往茶壶里放有害嗓子的毒药。这个破坏戏剧完整性的旧习俗被焦先生废除了。

“捡场”,即演出进行中当着观众的面儿换景,也有演出时为演员递道具、扔垫子等等,同样也是破坏了戏剧的完整性。这个陋习取消得比较彻底。

“捧角”,词典上这样描述:“指旧时有身世地位的观众对演员的过分偏爱和褒扬。捧角者往往采取各种手段,有组织、有计划地进行。如为某一演员成立班社,排演新戏,特制行头,演出时包购戏票,哄堂喝彩,利用报纸撰文吹捧等等。”上述所有手段在中华戏专都是行不通的。学校里即或有的学生出了名、成了才,也不允许任何人捧角,拉出去组班。

教学严格。

一年四季学生们早上5点起床,稍加洗漱后便出发走上一里多地到哈德门的城墙根儿喊嗓子。王金璐这样回忆道:“清晨5点,睡梦中被喊醒,在教师的督领下,学生们打着灯笼排着队到城根儿去喊嗓子,即使在大冬天儿,一个个也得从热被窝中钻出来。队伍开拔时,大街上寂静无声,家家关门闭户尚在梦乡,我们却天天赶五更。喊嗓子回来便是练功,毯子功、把子功、腿功三管齐下。练功,都有看功的老师拿着鞭子镇在一旁,谁也不敢偷懒怠工。有一门集体功——耗顶,最让人惧怕,大伙儿贴着墙角蹲下,口令一下,全体头朝下脚朝上一字排开,大清早儿肚里空空如也,倒挂着身子,滋味儿能好受吗?时间一长,眼花了,手软了,呼吸也急促了,脸憋得紫红紫红,涕泪双流。一个倒下了,接着就是倒下一大串儿。耗腿更是必修课,先伸直一条腿放在窗台上搁定,绷直的另一条腿必须按劈岔的要求撕开,再以身压腿,愈压愈紧,如此压上半个小时换腿重压。耗腿拉松了韧带,正好练踢腿,走一步踢一下,左右腿轮着来,从院子东头踢到院子西头,约二十多步,来回来去地踢,直把学生踢得筋疲力尽为止。”

练完晨功吃早饭,早饭后开始上专业课,由专业老师教戏,不分流派,各派兼学。学校虽宣布了废除体罚,但老师们大多数是旧戏班儿出身的笃信“打戏”的老艺人,体罚是常有的事儿,有时用戒尺打学生,学校拗不过老师,有时劝两句也就睁一眼闭一眼了。最忙的是校长焦先生,他天天要视察各个教室的教学,一是看学生是否认真学,二是看老师是否认真教,而且是飞速巡回视察,说不定什么时候就出现在哪个教室门前,因此学生们偷偷地给焦校长起了个“飞机”的外号,形容他行踪之快。

下午是实习演出。每天演出的戏码和演出的地点学校办公室会提前出告示,学生外出有统一的校服,去剧场演出有大轿车接送。这在当时也是首创,很让其他的同行们羡慕。学校有专制的供孩子们演出的小戏装,到剧场后由老师协助化妆,有条不紊。演出结束后,统一乘校车返回,不得擅自离队。卖票收入,全归学校财务,没有红包。

晚饭后,上文化课直到9点多。这便是中华戏专学生一天的安排,因为严格,所以出人才。

诚聘优秀教师,给尖子学生开“小灶”。

“名师出高徒”,为了培养出有出息的学生,焦先生亲自出马拜访名师,诚恳地邀请他们来中华戏专任教,有时不止一次地登门造访。教戏不同于唱戏,是另外一门儿学问,不是每个好演员都会教戏,如果你教的不得要领,学生领会不到戏的诀窍,费多大劲也学不好,老师还挺累。在梨园界有许多会说戏会教戏的名家,但却很少登台。

在焦先生的努力下,中华戏专请的名师有:旦角老师——余玉琴、王瑶卿、郭际湘、孙怡云、阎岚秋、吴富琴等;老生老师——蔡荣贵、王荣山、鲍吉祥、高庆奎、马连良、李洪春、包丹庭等;武生老师——丁永利、迟月亭、沈三玉、朱玉康、诸连顺、曹玺彦等;净行老师——衲绍先、胜庆玉、陈富瑞、孙盛文、范宝亭、程永龙等;丑行老师——郭春山、陆喜才、罗文奎等;小生老师——姜顺仙、冯惠林等;老旦老师——文亮臣、刘俊峰、时青山等;武功老师——王仲元、张春瑞、刘佩水、李春益、张善亭等。焦先生本人也为学生上法文课、话剧课和文艺理论课。

四巨头合影,左起:曹禺、焦菊隐、欧阳山尊、赵起扬

有趣的是,这些名家的生活习惯,上戏时间常常和学校的上课时间有冲突,不可能都是上午来校上课。焦先生为了让孩子们学到真功夫,就打破校规,随着这些老师的工作和生活习惯安排上课时间,甚至有时带着学生到老师的家中上课。只要能得到真传,一切服从老师!当然,这情况并不普遍,多数老师还是按时来校上课。

焦先生本人为了当好校长教好学生,自己也敢当学生,努力成为京剧的内行。他先后向曹心泉先生学习昆曲小生,向冯惠林先生学习京剧小生,向鲍吉祥先生学习老生,他一字一句、一招一式地学,态度之认真,学习之刻苦,令各位老师十分感动。焦先生通过自己学习体会到办京剧学校不可只上集体大课,必要时还得像旧科班一样一对一地教,甚至要拜师,而拜师的费用全部由学校承担。

进一步焦先生又有了新的做法,就是给尖子学生开“小灶”,就是每逢周日,把部分学生请到自己家中上课,有时是专家讲,有时是焦先生亲自讲,不但讲京剧,还讲话剧,讲莎士比亚;有时让学生们听各个剧种顶尖人物的唱片,甚至还要听音乐,听贝多芬、施特劳斯、柴可夫斯基的作品。曲艺大师的玩意儿也要听,单弦、大鼓、相声全听。目的只有一个,就是要增长学生的知识,开阔学生的眼界。而焦先生的夫人林素珊则负责给孩子们做可口的饭菜,这是何等的特殊待遇!

重视实践与观摩。

学校十分重视边学习边演出,每天都有演出安排,日场居多,夜场少些。戏码都会提前发布告,戏是演给观众看的,没有观众,也就没有戏剧。焦先生十分重视演员与观众的交流。梨园界有句口头禅:观众是我们的衣食父母。此话千真万确。观众鼓掌叫好,那就是对演员的鼓励;观众打盹儿或抽签儿,那就是对演员的批评。旧社会,还有叫倒好、砸园子的。演员在经历了这些以后,其演技必会有大的提高。学生演出的票价很低,日场三毛五,夜场四毛,演出收入全归学校。反过来说,这票价在当时也不算最低的。梅兰芳的票价最高,才两块,谭富英一块。这是1932年的票价。这么一比,中华戏专的票价也不算低了。

重视观摩。观摩是学习的重要手段。一个演员如果不看大艺术家的高端演出,那你就永远不知天高地厚,永远是井底之蛙,也永远提高不了。于是之有句名言:“眼高手低并非贬义而是真理,如果你眼不高,手不就更低了吗?”当你看多了高水准的表演之后,你才会知道自己的表演水平有多么的不足,有多么的惭愧和自责。

中华戏专在焦先生的领导下,十分重视观摩课,只要有名家的好戏,学校必花钱组织观看,毫不吝啬。

中华戏专1930年成立,1941年解散。这段时间正是我国京剧界第三代、第四代演员大红大紫的时期。比如像:梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、余叔岩、马连良、言菊朋、谭富英、张君秋、李世芳、毛世来、王瑶卿、金少山、李多奎、郝寿臣、杨小楼、萧长华、孟小冬、候喜瑞、雷喜福、于连泉、马富禄、裘盛戎、叶盛章、叶盛兰、高盛麟、李盛藻、历慧良等等。这些名家的演出,学校都组织学生们观看,有些大名家的戏要看上多次,使得学生们眼界大开,学生们看过经典演出后方知艺无止境,天外有天。

严格的生活品德管理。

中华戏专对学生的管理上基本是采取“半军事化”。比如学生一律穿校服,一切行动听指挥,必须列队点名;就是进食堂吃饭也要有秩序,不可鱼贯而入,8人一桌,四菜一汤,入座后静等饭菜,不许敲盆敲碗,不许大声喧哗。外出时,有车乘车,无车列队前行;宿舍每人一床,统一的白床单,被子叠放整齐,平时不可乱躺乱坐;作息时间严格,分秒不差,不可私自外出等等。

学生们虽然都是北京人,但平时不许回家,每年放假一次,每礼拜天家长可以来校探视一次,时间有限。学生们在院子的二门里面静静等待,听到传唤,方可与家长见面,攀谈时间不可过长。凡家长送来的零食点心之类,均由学校统一保管,不可随时乱吃,学校会在适当的时间统一发放。其他钱物,每个同学都配有一个小柜子,钥匙自己保管。

尊敬老师。无论在任何时间和场合,见到老师都必须鞠躬问好。学校提倡师哥师姐关心师弟师妹,许多大师姐都懂得帮小师弟师妹缝缝补补,洗洗涮涮。校风极好。

学生必须讲究卫生,衣服干净整洁。坐有坐相,站有站相,不许在校园里追跑打闹,打架骂人更是不允许。不许随地吐痰,有一次一个学生随地吐了口痰,被老师发现。当即被罚站,待痰迹干后,才可离开。学校管理之严,由此可见一斑。

综上所述,我们不难看出中华戏专的与众不同之处。所以才从这所学校中走出了那么多人才。可以这样讲,我国京剧界的老一辈艺术家,基本上来自于“富连成”和“中华戏专”。今天,这些艺术家中的绝大多数都已离开了我们。

1935年秋,正值学校办得非常火的时候,也正值许多尖子学生崭露头角的时候,焦先生与学校的董事会在办学方针上发生了严重的分歧,旧势力不赞成焦先生在革新的道路上继续走下去,那时焦先生已和翁偶虹先生为学校制定了发展的远景规划,但行不通。而就在那时焦先生的第一个孩子出生不久便夭折了,这又是一个无情的打击。一气之下,焦先生辞去了中华戏专的校长职务,赴法留学。他的校长职务由金仲荪接替,学校的校址也从木厂胡同52号搬到了沙滩的椅子胡同。1941年,中华戏曲专科学校彻底停办。

焦菊隐创办中华戏专与他后来的艺术理论和艺术成就是密不可分的。中华戏专培养了那么多举世瞩目的艺术人才也是大家公认的。因此,中华戏专在中国京剧史上的历史地位不容忽略、不容低估。

(图片由张帆提供)