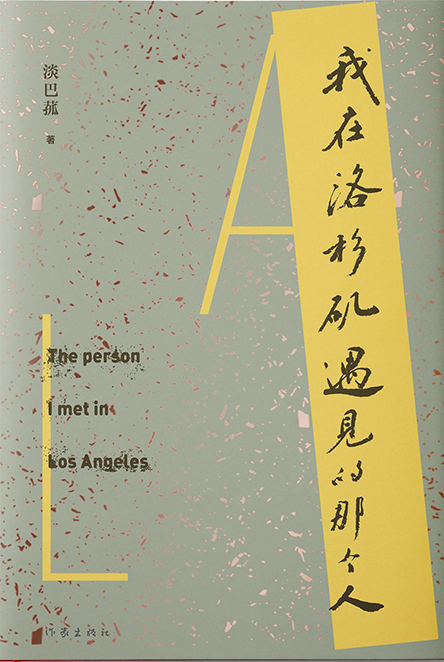

《我在洛杉矶遇见的那个人》

《我在洛杉矶遇见的那个人》 淡巴菰 著 作家出版社2017年11月出版

她是一棵拒绝修枝剪叶的树,只是向天空一味伸展着她心中的姿态,从不挂念别人的眼光与规矩。她知道所谓世俗标准下的对与错,她有时却偏偏选择那错,只为痛饮出位与错位的自由与快乐。

一棵拒绝开花的树

与T的相识并不戏剧性,开端甚至有几分工作的无趣。在领馆工作的人都少不了干一样活儿:帮当地华侨或因工作有瓜葛而找上门来的各色人等办理签证。其实前往中国的签证手续非常简单,在签证大厅递交基本个人信息,只要没有犯罪记录,凭一张机票复印件都可以毫无悬念地在四天后拿到签证。

那是一个冬天的早晨,在会客室,我见到了当年迷倒了多少英国人的“苏丝黄”!早先读到过她的自传式作品《上海的女儿》,那书让更多的中国人和西方人了解她身后的故事,如《洛杉矶时报》所评述:自1960年以来Tsai qin作为她那代人中唯一的亚裔演员,在西方的舞台和银幕上取得了辉煌成就,但这些成就同她自己充满戏剧性的一生,同她悲剧与成功交织的一生相比,却逊色太多了!”

她是萧恩·康奈利版007中的性感尤物,是英格丽·褒曼在六福客栈中收养的懂事女儿,是丹尼尔·克雷格版007中夹着香烟的牌搭子,还是那个耳聪目明上下敬畏的贾母。她并非纯正的汉人,因为母亲的祖父是苏格兰人,她是生在戏服箱子里的私生子,尽管父亲是大名鼎鼎的戏剧大师周信芳。她从小叛逆桀骜不羁,被父亲的狂怒骂醒17岁只身赴香港读书后到英国学戏剧,曾以才貌绝佳受尽西方文艺名流追捧,更在60岁时将自己连根拔起,再次孤身一人前往好莱坞漂泊……如今年过八旬的这位好莱坞华裔明星安静地栖居于西好莱坞一隅,拒绝在任何社交场合露面。为了一个回中国的许可,她不得以亲自开车前来“求人”。

第一眼,我便很欣赏她。明明是东方人的精致面孔,却又透着一股西方人的自信洋派和雍容华贵,蓬松炭灰色的黑发,目光坦诚如少女。

她讲话时表情丰富,甚至带有戏剧性的夸张,语言则中英文夹杂,“请讲话大声一点,否则I can not hear you,I am too old(我听不到你,我太老了). 你知道我多大了吗?我已经80岁了。”当听者露出惊讶的表情时,她描着深蓝色眼影的大眼睛会眨一下,脸上浮现出快意的微笑,泄露出她小心藏却藏不住的童真。

她抱歉地说膝盖最近感觉疼,不能走快。我轻挽着她的手臂过马路,才发现她原来是如此娇小轻盈,还像是当年那个有着狐媚眼神的小姑娘。

听说我曾经码字为生,她眼神瞬间闪烁着惊喜:“太好了,总算遇到个喜欢文字的人!我现在开始学文言文,刚背了《车兵行》。”我忍不住大笑,告诉她那是《兵车行》。她也大笑并自嘲:“我真是老了呀,可就是不服,耳朵也不好使了。唯一的自豪是我的头发,不仅没怎么掉,这颜色也全是自然的黑色,没有白发。可我已经不像年轻时那样凡事较真儿了……”左顾右看着终于过到马路对面,她停住脚步,盯着我问,“我刚才聊到哪儿了?”

“你说你不再那么较真儿了……”

“对!那天我去看病,在电梯里碰到一个犹太老妇人。她突然生气地说,Why do you stare at me(你为什么盯着看我)?我说I do not look at you(我没看你)。其实我在过去就会说,Nobody would like look at you at all(根本没有人愿意多看你一眼)。但我没有说。她还是很恼怒地看着我。后来我想,可能我真看她了,但自己没意识到,你知道,我也老了。‘You bitch(你个婊子)’,她突然歇斯底里起来。在往常我早回敬她了,但那天我没有,我摁了最近的一层,走出去换了部电梯,我躲开她,我不想在这把年纪为犯不着的神经病较劲。”

我说一个人如果还在有意识地提高自己,那证明她(他)还一直在成长,还没有老。她开心地笑了。

一个失业乞讨的美国退伍大兵,在街角偶遇一个中国女子,她有一个刚刚升天了的中国退伍军人父亲,是什么样的命运之手让他们俩有了某种看不见的关联?佛家说,人活着就是受苦。可偏偏让我,从地球的南北两侧,同时见证着他们的苦。

搁浅在沙滩上的那些鱼

在洛杉矶的街头,他们总不期然出现在人们视野中。多半是在车流往来的十字路口,站在灯柱或电线杆下,举着纸牌子,手写的黑色大字“Hungry,Food”(饿,吃的);文雅一点会写“Stranded,Help!”(Strand是搁浅了或陷入困顿之意),意思是困苦不堪了,帮帮忙吧!多半是男人,多半衣着还算干净,头脸也不算脏污。有的还要面子,戴着廉价的大框墨镜,或把帽檐拉得很低,总之避免目光与他人对视,避免被认出来。之所以选择路口,是因为希望有人在等红绿灯时,摇下车窗递出几美元,他好用来填早已干瘪的肚子。

接送孩子上学,我和沫沫每天开车都要经过的Virgil是一条并不算宽的街道,只能容两辆车并行,可不时有车临时停在路边办事,所有车只能并成一条线通过。路窄且不直,中国过去乡村才有的木头电线杆子在路两侧逶迤延伸,顶上的松松横跨着的电线像没撑好的毛线,随时与那一年开三季的紫楹花纠缠在一起,破败的建筑映衬着薰衣草一般醉人的紫色花海,很有点文艺片的味道。沿街的房屋没有一座是重样的,不管一层平房还是两层小楼,共同点是破败颓废,与出入其中的人一样,没有精神,让人叹息辜负了这美好的加州阳光与蓝天。正因为车流不快,过往行人不急着赶路,乞讨者喜欢在此留连碰运气。有时半天没有一块钱进项,有时一连接过几个好心人的救助。我看到隔着车窗施舍的人,往往脸上带着点难为情,似乎生怕伤到对方自尊一般,在一叠声的God Bless You(上帝保佑你)致谢中,低头把车玻璃摇上。有一个黄昏,我看到一位个子瘦小穿着洗白了的旧运动衫的年轻男子,都已经走过去了又匆匆折返,掏出一张揉皱了的纸币塞进电线杆下那个满脸风霜的中年男人手中,还亲热地拍拍他的肩膀笑着说了句什么。好像他帮助的只是一个表哥或邻家大叔,好像在说我手头也挺紧,但还是分一块给你,哥们儿,运气会好起来的,振作起来吧!我永远忘不了他脸上那友善的温暖笑容,没有高高在上的施舍之态,没有悲天悯人的小心翼翼,有的只是同病相怜的理解和支撑,我相信那笑容与安慰传递出的,是远比那一块钱还珍贵的东西。

这种摇下车窗行善的机会并不是非常多,只有当你的车停在离他们很近的地方时,才可能打招呼,因为他们几乎从不游走着挨车去要钱,而是静静地站在靠路口的地方等。一旦红灯变绿了,所有车开动起来,你便不容易伸出手去递钱。

我们第一次停车摇下车窗,是一个冬天的下午,那天出奇的冷,冬天平均气温在18摄氏度的洛杉矶第一次让我手脚冰凉。第一次,打开了车的暖风。从学校接了沫沫,让过几个踩着滑板呼啸而过的少年,刚离开校区拐到主街路口灯变红了。“妈,看哪!好漂亮的狗!”比哈士奇还大毛色发黄的一条白狗,眼神忠诚干净,安静地立在街角,旁边,则是牵着它的一个老人,得有70岁左右的年纪,因为冷缩成一团,两手插在口袋里,须发灰白的头用一块旧布巾裹着。“自己都吃不饱饭,还养着狗,唉真是……”沫沫叹息着,从书包里掏出中午吃饭剩下的两块钱,“他不会嫌少吧?”他有些不放心地问我。我也从车里找到付停车费用的三个硬币。沫沫摇下车玻璃,“Hi!”伸手递出去,看得出,小家伙有些紧张,“给你,和你的狗。”那老人上前接了连声道着谢,苍老的脸上泛起了红晕,他不眨眼地望着车里这张年轻得可以做他孙子的脸,似乎想记住他。变灯了,我们离开。沫沫沉默半晌,突然有些哽咽地说:“妈,我想我姥爷,我也想黑虎。”隔一会儿,又似自言自语,“一美元可以在Ralph’s买四个面包,他和那狗至少这两天不会挨饿了。”那一刻,我知道他开始长大了。我突然对那个与狗相依为命的老人心生感激。

我只知道花草的话比女人的更容易听懂,它们饿了渴了不舒服了还是高兴了,都会直接告诉你。

两株螺旋铁

“It is too late to apologize(现在道歉,为时已晚)……”整个午休时分,我窗外都萦绕着这好听的旋律,轻柔,深情,时而口哨,时而歌声,本是无奈无助的歌却被谁演绎成了欢快的情绪。我的公寓在五楼,也就是顶楼,怎么可能会有人站在窗外唱歌呢?我拉开落地百叶窗,走上阳台,探出头去,呵,正与他打个照面。站在梯子上粉刷公寓外墙的这位墨西哥老兄,显然也吃了一惊,停下手中和口中的活儿,看到我,立即给了个大大的笑容,并扬扬手中的刷子说Hi!

那是一张并不年轻的脸,得有35往上的样子。他深蓝色的套头T恤上有一个大大的R字,这是公寓名字的第一个字母。冈萨雷斯,公寓维护人员。与他大众化的墨西哥裔名字相比,他的长相有点儿小众。墨裔人通常比较健壮,不管高大与否,一律比较敦实,他却长得很像白人,大而深凹的眼睛,纤瘦的身材,开始稀疏的棕褐色卷发,一小撮胡须在上唇上翘着。

“很好听的歌!”我们近在咫尺,总得聊几句吧。“是啊,好歌儿!”从他讲英语的口音,不难分辨出他是墨西哥裔美国人。墨裔占美国人口总数的百分之十以上,加州是最密集的一个州。他们天性乐观,对金钱没有那么强的占有欲。喜欢孩子,即使没有足够收入。我经常看到一个妈妈连拉带抱,领着一串三四个孩子在街头走过。

没想到冈萨雷斯还真成了我们离不开的人。刚入住没多久,我就发现浴室的排风扇噪声大得难以容忍,而且那开关与电灯开关是一个,只要一开灯,风扇就轰轰响起。报修的当天下午,冈萨雷斯就笑容满面地敲门了,很准时,一分钟都不差。鼓捣一会儿,还是不行,他去取件儿给我换了个新的。儿子很高兴,给他一罐可乐作为感谢。他笑呵呵接了,歪着脑袋,用短袖大背心的袖口擦了把汗,道声谢,当场打开就咕嘟咕嘟喝起来。我才发现,他的眼睛大而明亮,眼神透着孩子般的清澈。“老冈”,这是沫沫给他起的名字,像中国的老张:“我老师也叫这个名字,最普通的墨西哥姓。”

一个房子就像一个情人,越朝夕相处越毛病频现:微波炉起火花,主卧浴室推拉门不在轨道,毛巾杆脱落,次卧浴室的下水堵塞,一淋浴就成泡澡。

这些毛病,都由老冈手到病除。最费劲的是下水道。他跪着爬着用长而扭曲的金属丝探进去又搅又捅,弄出来一团团头发,仍是不畅通。看他背上已经被汗水湿透了,我都有些过意不去,他却连连说着Sorry,下楼去取机器,第一种机器不太管用,又去取了另一种,最后掏出来许多让人恶心的各类长短头发和说不清是什么东西的缠绕物。“哇,估计它们在里面已经有二三年时间了。”看着水哗哗地流得那么自如,我由衷感谢他。临走,沫沫又送了一袋奥利奥饼干给他,我们还把他上次落下的一瓶粘合剂还他了,他非常高兴,大眼睛里满溢着感激,说每次来都有礼物:“你们真是好人!”

沫沫学校也有许多墨西哥裔的同学。“墨西哥的治安非常坏,警察与毒贩是朋友,每天都有人被杀死。我同学就曾眼看着他的朋友被杀死,所以他们全家偷偷越过边境跑到美国来了。他说他这辈子都不会回墨西哥了,保住命就行,不管做什么……”我也听朋友说,他雇佣了三个墨裔工人装卸货物,说好两天的活儿,每天给一百美金,可因为没干完,需要再来半天,三位老墨却说什么也不同意,说两天二百美金已经够了,不需要再搭半天周末挣半天的钱,他们要和家人去公园Barbecue(吃烧烤)。弄得我的朋友哭笑不得。不过事后他也很羡慕人家这种不爱钱财的生活态度。

老冈却很勤劳,很少看他休假。即使不为我们工作,也常看到他手拖着各种机器跨着大步这家那家地出入。每次见面都会打个招呼,每次他都用双眼皮极其明显的大眼睛安静地笑望着你。