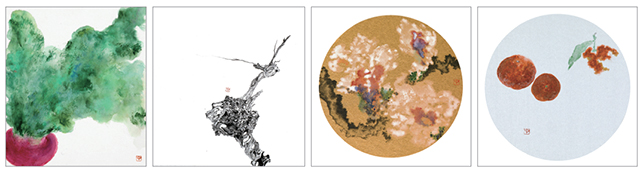

旧地重游

我突然不画画,十六七岁。

突然我又画了,四十九岁。

毛笔字或者说书法,我倒几乎没停止过练习,就是写不好。写不好毛笔字,日常硬笔把手腕制度化了,再拿起自由散漫的毛笔,手腕反应不过来。书法理论越到后来花样越多,神色也越深奥莫测,近几年我想,书法无非手腕事业,笔法都来自手腕。硬笔让手腕写硬了,写僵了,写死了,想进入毛笔语境,确有难度。我在找借口,其实也不是,知道这点,对症下药,琢磨新的练习方式。方式很重要,我相信古人有秘诀,有心法,非文字所能传达。

另外,现代人写不好毛笔字,接触到的信息太多,也是问题,这碑那帖,古人哪有我们这样博览?明代大书家祝允明系出名门,学字之际没见过多少法帖,守着两三种,也就成了。(张凤翼《跋祝枝山书》:“祝京兆作书多似曼倩,高自许可,意在惊人,故每出入晋唐宋间,未免弄一车兵器。然亦投之所向,无不如意。”王世贞《艺苑卮言》:“天下法书归吾吴,而祝京兆允明为最,文待诏徴明、王贡士宠次之。京兆少年楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、河南、吴兴,行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、豫章、襄阳,靡不临写工绝,晚节变化出入,不可端倪。”这是文人夸张,不要相信。)在书法信息爆炸时代,一个学字者能够有意识地抱残守缺和孤陋寡闻,说不定还有写出好字的可能。

谋生最为耗神,花费大量时间,我50岁后,除非外出,雷打不动,每隔三天临一上午帖,范围缩小在这几家:王羲之、王献之、杨凝式、米芾、杨维桢与八大山人。二王写顺溜了,请杨维桢出来阻挡一下。八大山人用作调整,写米芾写急了,写写八大山人,稳当;写杨维桢把笔写扁了,写写八大山人,锋颖又团圆起来。

行笔过程,锋颖团圆,这是手腕功夫,而锋笔团圆,这是心手之间的契合,其中有礼让。

礼让,在行笔过程中极为重要,而这事又是说不清楚的。

童年临帖,《勤礼碑》开蒙。半年后临碑,一本民国版的石鼓文。

那时候苏州城最著名的书法家是费新我先生,有和他相熟者问我,要不要拜他为师,我和费先生只隔一条小巷,他住言桥,我住调丰巷,隔着的是诗巷,我说不要,我也不知道小小年纪怎么会有这种想法,觉得毛笔高贵,只能右手握之,而费先生是左手运笔。或许歪打正着,现在我会对人说,你不用右手握笔,就很难深入书法,这种神秘可说不可说,我就不说了。

说说其他。

我十三四岁自学篆刻,因为成本小,几块青田石,刻了磨,磨了刻,基本不用花钱。

我却没有刻刀,就用大铁钉学刻图章。这种大铁钉俗话称之为“棺材钉”,据说旧社会钉棺材用的。大铁钉头圆,有楞,刻起来常常打滑,我用锤子敲击,想把钉头敲成扁尖,敲碎几块青砖,大铁钉还是不忘初心。听小伙伴说,把一枚一分钱硬币放在铁轨上,火车开过,会轧成一块月饼那么大;把一枚五分钱硬币放在铁轨上,火车开过,会轧成一轮月亮那么大。我想大铁钉要是被火车这么一轧,就成刻刀了吧。

走很多路,我到苏州火车站,那时火车站很小,检票口,站台,铁丝网,经过这段,就是两边拉长水稻田的铁轨。我把大铁钉放上铁轨,等着火车开过。火车迟迟不来,我开始害怕,好像已看到这一颗大铁钉让火车翻车,比打雷还响。苏州城里不种白杨树,铁轨边立着几株,叶子哗啦啦的,我拿起大铁钉回家。

刻了磨,磨了刻,我继续用大铁钉刻章,有一次,刻自己名字,那时,我叫“铁肩”,父亲可能望子成龙,“铁肩担道义”,后来看我不是成器的样子,就给改名了。刻的是白文,大铁钉也只能刻白文,刻完后,往小人书上一盖(童年,我们把连环画叫“小人书”,或“人人头书”),这一盖,盖出我学习中国画的机缘。

江南写意花鸟画大家张继馨先生看到了,问谁所刻?我说我刻的,他说有丁敬味道。我也不知道丁敬是谁。张先生说:“你要不要跟我学画?要学篆刻的话,我介绍给沙老。”沙老,沙曼翁先生,当时他还在崇明岛上劳动。我说我跟你学画。

眼睛一眨,张先生近100岁了,桃李满天下,那时却只有一个弟子刘炘,是我师姐,她祖父是上海滩名医,收藏颇富,没几年她远嫁香港,再也没有见过。我是张先生第二个弟子。不久,张先生又收一个弟子,年龄比我大,是凌君武,他成年后专攻版画,在苏州版画院院长任上不幸早逝,阿弥陀佛!

每个周末,我去张先生家,张先生给我开稿子(就是画稿,课徒稿,俗话称之为“稿子”),春夏秋冬,按照季节开稿子,比如秋天,稿子开给我桂花,我一边临摹,一边去找桂花看。有的花还可以采回家,画个白描稿。

我学习三年,会画100多种花卉。

其时,蒋风白先生也常指点我,他是潘天寿先生的大弟子。在潘先生书画作品中,会看到“鸿逵”上款,就是为蒋先生而作。“文革”期间,这成了潘先生又一罪状,说他用书画巴结国民党高官马鸿逵。我至今还记得蒋先生用三根手指拍拍自己胸脯,一口武进话:“这个鸿逵不是马鸿逵,是我蒋鸿逵,连累潘先生了。风白是你师母所取,她写新诗,推崇艾青,给自己取名竹青,给我取名风白。”

我在蒋先生家里看到——现在还有记忆的,是倪云林、吴镇、王蒙、文徵明、王宠、林良、董其昌、石涛的册页啊,扇面啊,手卷啊,条幅啊,吴昌硕作品也不少,按辈分他是蒋先生的师爷。齐白石的没见到,我问过蒋先生收藏了没有,他没说话。

我想做画家来着,突然,在十六七岁,迷上写作,就丢下绘画,直到四十九岁,又旧地重游。