《使女的故事》:旧房子墙后埋藏的信息

几百年后,在一间旧房子的一面墙后,会有人发现它们吗?让我们期待这一切不至于到那个地步。我相信它不会。

——玛格丽特·阿特伍德2017年评《使女的故事》

玛格丽特·阿特伍德

今年秋天,美剧《使女的故事》结结实实横扫了第69届艾美奖,斩获包括最佳剧集、最佳导演、最佳女主角在内的6项剧情类大奖。此剧改编自加拿大作家玛格丽特·阿特伍德发表于1985年的同名小说。年近耄耋的作者对这一次改编兴致盎然,不仅参与编剧工作,还亲自出镜,客串“红色感化中心”的邪恶嬷嬷。

也许是巧合,1984年的春天,艾特伍德在西柏林开始动笔架构她自己幻想中的“敌托邦”——基列共和国。故事设定在不远的未来,环境污染、病毒横行,加上生育意愿走低,整个资本主义世界都陷入了不育症和畸胎高发带来的恐慌。如何“让美国再次伟大”?精英阶层中的一批人秘密结社,最终发动了对国会、白宫和美国最高法院的突然袭击,成功攫取了国家机器,美国变成了一本《圣经》治天下的政教合一国家。

“拉结见自己不给雅各生子,就嫉妒她姐姐,对雅各说,你给我孩子,不然我就去死。雅各对拉结生气,说,叫你不生育的是上帝,我岂能代替他做主呢?拉结说,有我的使女比拉在这里,你可以与她同房,使她生子在我膝下,我便靠她也得孩子。”《圣经·创世纪》如是说。

《使女的故事》海报

于是,基列国得了攻克不育症的妙法:搜集生育过孩子并且“不道德”的女人,比如被强暴过的,当过第三者的,“派遣”她们去上层人物家里,逐字逐句照搬《圣经》指示,躺在女主人膝下,假装她们合二为一,在所有家庭成员包括仆人的注视下与男主人完成“造人”仪式,临盆时两个女人也要摆出这个姿势,完成字面意义上的“生子在她膝下”。等到孩子断奶后,她再去下一家重复这一过程。

如此这般长着腿的行动子宫便是“使女”。此外,基列国的女人明面上只有权贵阶层的“夫人”和“女儿”、平民家庭的“经济太太”、负责训诫使女的“嬷嬷”、仆妇“马大”几种,暗地里,还有隔离营(剧集中改为殖民地)里服苦役的女人和荡妇俱乐部的官妓。而男人的种类更少,除了掌握权力的“大主教”和暗探“眼目”,只有一片面目模糊的“天使军”。有的字幕将“大主教”按字面意思译为指挥官是不确切的,他们的全称“有信仰的指挥官”(Commander of the Faithful)是专有称谓——中世纪阿拉伯国家哈里发的称号,其政教合一的至高权力明白无误地写在了标签上。“眼目”“天使军”“马大”均典出《圣经》。“基列”也是《圣经》里的地名,在古代约旦河东岸巴勒斯坦地区。

这些英文单词首字母都是大写的,即使是再普通不过的称呼也偏离了原先的意义,“女儿(Daughter)”不仅仅是女儿,“夫人(Wives)”也不只是妻子,只有统治阶层才能拥有她们以及使女和马大。基列国用不同服饰提醒每个标签下的人恪守本分,女儿穿白色,夫人穿蓝色,马大穿暗绿色,使女穿红色。

“我全身上下,除了包裹着脸的带翅膀的双翼头巾外,全是红色,如同鲜血一般的红色”,“裙子长至脚踝,宽宽大大的”。剧中,主人公的使女制服被近乎完美地影像化了,头巾稍有微调,露出更多面部便于演员发挥。电视剧在服饰上一个值得称赞的原创细节是,使女的鞋子样式是系带的,但是却没有鞋带。她再也不必奔跑,他们害怕她会奔跑。

一个血红色的、看不清面目、行动缓慢的人影,从阿特伍德的书里向我们走来——那是奥芙弗雷德(Offred)。这个名字来自她服务的一位大主教,即以表示所有的介词“奥芙”(Of)作为前缀,加上大主教的名字弗雷德(Fred)。使女更换人家,名字也要跟着换。

尽管我们知道这一点,然而,当她的采购伙伴奥芙格伦在同一个名字下变了一副面孔,就好像前一任奥芙格伦没存在过一样,猛然间还是会感到讶异。因为这与我们在现实世界的一般经验相悖。我们有一种幻觉,好像女人一直拥有自己的名字,一个女人天生可以出门工作,拥有银行账户,继承财产,投票选举,而实际上这只是百余年间才刚刚发生的事。

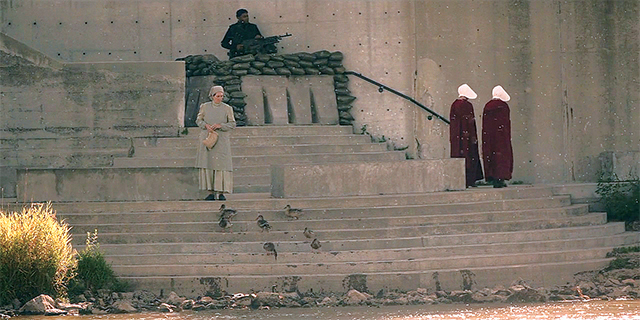

《使女的故事》剧照

《使女的故事》可以视为两个故事,有两条时间线的交错,主线是主人公自述在弗雷德家不到一年的经历,从她到达,直到离开;副线是在这段日子里,她的思绪在前半生里任意跳转:

她上大学,毕业,找了份小白领的工作,赚得不多但能养活自己。一切自然而然,平淡无奇。有一天,她在常去的报刊亭像平常一样买烟(在电视剧里是晨练后买咖啡),熟悉的女店员不见了都没引起她足够警觉,直到银行卡刷不出来了,她才得知,从那天开始所有女性不再被允许拥有任何财产,紧接着是政府强迫雇主解雇所有的女员工,并宣布所有不符合新版道德规范的家庭是需要解散的。

电视剧虽然不是纯粹的第一人称,大体上也没有偏离上述叙事结构,这是它能保留小说原汁原味的重要原因之一。与现实互为映照的、星星点点的记忆打乱顺序闪现,像拼图一样逐渐拼出一个正常的现代女性,陡然从美利坚合众国跌入基列国的错愕,像是近百年来女性集体命运的录像带在她面前、也在我们面前急速倒放。

剧集另一个准确表达基列国神韵的妙处在于,它用更为凌厉的剧情帮观众在这本历史教材上画重点:在基列国,没有人是安全的。

奥芙格伦消失后,小说没有交代她的下落,而电视剧里暗示她因“背叛性别”而被施以割礼;在感化中心,同为使女的珍妮在小说里只是被打,在剧集中则是被剜掉了一只眼睛。这个戏份不少的配角,一直顶着一张原本天真甜美、残缺后有些可怖的面孔,提醒观众除了子宫,使女其他不影响生育的配件是可以被摘除的。

第一季拍完了小说的全部剧情,小说的高潮部分“挽救仪式”也是电视剧的高潮。剧集里,嬷嬷们本想按照惯例,让使女们集体对珍妮施行石刑,但一向逆来顺受的她们居然默契地一起放下了手中的石块;而书中最后的“挽救仪式”情节完全不同,是三个女人被送上了绞刑架,其中一个还是“夫人”,她的罪名没有被公布。

主人公只好在心里猜测那位夫人的罪名。不可能是阅读,即使高贵如夫人,也一样不允许接触文字,不过读书罪不至死,应该是斩手。电视剧对此心领神会,将基列国对“人”的践踏进一步延伸到统治阶层大主教那一级。小说里珍妮产下畸胎后,她的故事基本结束,而剧集在这条线上加了很多戏,她服务的大主教私下对她甜言蜜语,珍妮动了感情,在被送到下一家后无法接受,精神几近崩溃地去抢孩子。大主教和使女是不能有私情的,他被判决在手术台上截去一只手臂。

在基列国,重要的从来都不是框框本身,那是借来一用的——所以《使女的故事》并不是一部反宗教的小说。真正重要的是让你害怕,害怕到有人剥夺你之所以为人的基本需求,你也只会说“好的”,只要这一次被“挽救”的不是你。而你忘了,“挽救”是会传染的,它一旦开始,就不会停止。

被基列国驯服的小小个体,能否跳脱出时代获得真正的拯救?阿特伍德本人对此是悲观的。书中最后那场挽救仪式很顺利,而电视剧则毫不吝惜地给予了大块亮色。书中没有出现主人公的真名;电视剧则正式给了她一个名字“琼”;书中主人公只是听奥芙格伦说起过地下抵抗组织“五月天”;剧中她行动起来,积极为五月天传递邮包。书中一直以反抗者形象激励主人公的挚友莫伊拉,在被隔离营的悲惨影像吓到后,自愿在荡妇俱乐部里沉沦;而电视剧中,她被琼激励,不仅帮她拿邮包,还单枪匹马逃出俱乐部,重获自由。

剧集对原作的提亮处理,还表现在对黑人和犹太人的不同设定上。电影《辛德勒的名单》里,犹太少女的纯真美丽,让纳粹头子也为之一动,让他内心天人交战、始终不肯越雷池一步的原因和英国电视剧《黑镜》里那位首相一样,他对人和“猪”在一起有心理障碍。所以,基列国怎么会有黑人和犹太人呢,更不会有什么黑人使女了,在制定规则的大主教们看来,这必定是违背生殖隔离的。

据说在改编过程中,电视剧制作团队与阿特伍德有较大分歧,前者认为黑人角色应该有机会参与此剧,所以剧中出现了数个黑人角色。而在逻辑上,基列国无法容忍黑人和犹太人存在的,硬塞进去,看起来是勇气,其实是软弱。如果连正视的勇气都没有,又何谈改变。在西方,这种软弱如今在艺术界是很流行的。

小说与电视剧的另一处显著不同,是阿特伍德在叙事的最外层还嵌套了一层“史料”,小说的最末到了2195年,基列国早已覆灭,原来《使女的故事》是根据后世研究者发现的录音带口述资料整理而成。200年后学术会议上公事公办的发言,与整本书主人公富于情感的喃喃絮语对照,形成了强烈的间离效果。

这样的文字,或许不该是写给那些教授看的。在2017年,阿特伍德撰文再谈《使女的故事》,她说奥芙弗雷德的记录有两种读者,“真正的”读者不是学术会议上那些人,而是“每个作家为之写作的”“亲爱的读者”。这个论调,类似哲学家列奥·施特劳斯所言的“隐微教诲”。书,是写给懂的人看的。那些“亲爱的读者”,哪怕相隔几百年,也会在一间旧房子的墙后找到埋藏的信息,让同一个精神的太阳也照到他们。光就是光,太阳永远也不会陈旧。