化境:一个“中国制造”的学术徽号

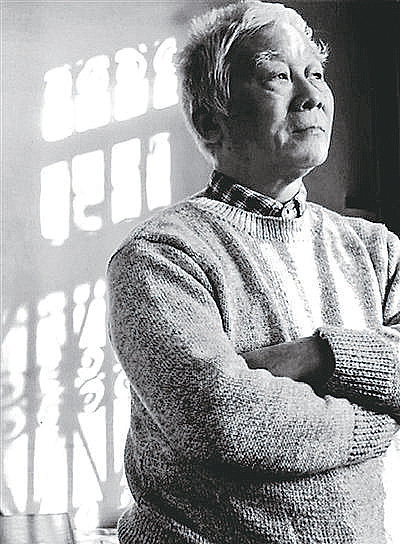

柳鸣九,学者、翻译家、作家,1934年出生于湖南长沙,毕业于北京大学。主要作品有《法国文学史》(三卷本)、《走进雨果》《自然主义文学大师左拉》、散文集《巴黎对话录》《巴黎名士印象记》等,翻译作品有《雨果文学论文选》《莫泊桑短篇小说》《局外人》等,曾编选《萨特研究》《新小说派研究》《法国心理小说选》,主编有《西方文艺思潮论丛》《法国二十世纪文学》丛书、《加缪全集》等。2006年获中国社会科学院最高学术称号“终身荣誉学部委员”。

我们一生的时间,几乎都忙活在两岸隔洋相望的渡口,迎来送往那些络绎不绝的文化使者。或者是忙活在文化桥梁的两端,搬运着分量巨大、意义深邃的文化产品,这项工作劳动强度大、技艺含量高,经常使我们不堪其重。我们有责任把有益于本土社会机体与自我精神主体的原汁养液输送给大众,使其心灵获得灵动活跃的滋润剂;我们有责任为本土的民众带来开阔的精神视野,带来世界各社会形态的历史与现实复制品、真实的画卷与图像,种种临摹的细节,以及人类在各个领域中认知世界、创造精神文明与物质文明的种种思想材料。我们的任务与工作是极其严肃认真的、是五光十色的,其作用与影响是极其深远而重大的。

翻译乃文化之要务,经纬之大业。对此,现今恐怕没人会不同意,这一直是中国历史上严肃的有识之士的共识,值得注意的是,中国翻译事业的开始,恰巧是中国人上下求索、寻找强国之道的启蒙时代。有识之士、有志之士不约而同投身于翻译,几乎就是在同一个时期,即风起云涌的上个世纪之初,严复的《天演论》产生于这个年代,林纾翻译法国名著《茶花女》也产生于这个年代,薄薄的一本言情读物造成了 “洛阳纸贵”的轰动,标志着新时代的开始,这个古国苏醒了,开始把眼光投向西方,这不能不说是这个世界上举足轻重的一件大事。

事业的出现,必然要求道路;道路的出现,必然使得事业出现更大的延伸、开拓与发展,严复与林纾正是在投身翻译事业之后提出了翻译工作的三大原则:信、达、雅。这三大标尺为中国的翻译事业圈出了第一个宽阔的平台,译者在这个平台上翻译,文化企业家在这个平台上生产文化产品;读者在这个平台上阅读;批评家在这个平台上评论。总之,在翻译事业的各个领域,信、达、雅是最高的原则、是艺术准则、是评论标准、是理想目的地,在它面前所有人都是追随者,它的权威力量这么巨大,从它产生整整两个世纪以来,中国的译者和读者几乎没有人提出任何异议。

敢于对这个至高无上的原则发出些许不同声音的,也许只有鲁迅的“直译”和“硬译”。究其原因,一是鲁迅本人太硬,这两个字太硬,不碰为好。二是在翻译中突出一个“直”字,似乎有特别强调“信”的意味,似乎把“信”与“直”置于至高无上的权威地位,而“译”的生命线似乎就是“信”与“直”,人们很容易以为,绝对的“信”在翻译中是重头部分,甚至强调为惟一也似无不可。我对鲁迅的硬译说、直译说缺乏研究,只觉得把“译”与“直”捆绑在一起,就像两根铸合在一起的钢柱,谁也分不开,跟“信、达、雅”颇有分庭抗礼之势。

我对鲁迅缺少研究,只有在大二期间浅读过一遍《鲁迅全集》的经验,至今能记起鲁迅关于翻译的高论、创见与名言实在甚少,留存记忆的译文篇章也屈指可数,而经典译作,我也记不得有什么了。倒是他的“硬译”两个字让人印象深刻,把“硬”与“译”两个字绑在一起,对“译”本身就是一种硬性的规定,指定译的道路,本应就是“硬”和“直”,而“译”偏偏是鲁迅先生的地盘。因此,鲁迅笔下的“硬译”二字,也就成为了一两代译者心里的译道法典,别看它没有带多少译理译法,但它的影响可着实不小。硬译的原意不外是要绝对地符合原文,不论是原文的哪一个语句,都神圣不可侵犯,对每一句原文的全意与局部都不能有偏离,与原文中的语气、语调不能有任何出入,在叙述中,当然不能变动、调整主格与宾格,也不能修改、变动、调整人物的基本态势。

鲁迅对“直译”的精神与态度,影响着一两代人,约有一个世纪之久。据我所知,只有两个人直言直译说甚不合理,甚至说鲁迅“不懂翻译”,一位是梁实秋,一位是钱锺书,我们这些毛头小子,之所以敢碰碰鲁迅的翻译软肋,其原因一则在于翻译是给本国人看的,其二所译的又是文学作品。因为是译给国人看的,就必须符合国人所习惯的词汇、语句、文法规则、语言规律、修辞学美感,要叫国人读得下去,要叫国人“悦读”。请注意是“悦读”,读起来有美感,而不是读起来疙里疙瘩,读起来费力。又因为翻译的是文学艺术作品,就必须仍然保持着文学作品固有的艺术美,至少在语言上要行云流水一般流畅和灵动。总之,要符合讲究的、纯正的修辞美学的追求。

译界是一个才智创作领域,是一个互相补充、互相切磋的“工地”,宜慎操硬邦邦的木棍或外软中干的橡皮棍,以免妨碍宁静的创意与卓有成果的丰收。

我有一个感觉,在翻译理念上,对“信”的绝对盲从,对原文的绝对符合,必然造成对“雅”和“达”的忽略与损害,必然造成对“雅”的某种游离与折扣,也就是我们常说的语法上的欧化与语调上的翻译腔。看来,要把“信”、“达”、“雅”三个标准独立化,必然会带来翻译工作和翻译作品的某种局限性与病态。

不难看出,在中国的译道上,一直存在着泾渭分明的两个概念和两个论述体系:一个是“信”,一个是“达”。这两个概念都有后台,不少的学者、译者各为其主,贡献了可贵的才情与斐然的文笔,这也构成了森然对立的壁垒,中国译道被夹在两面对立高墙的中间笔直往前,笔直倒是笔直,但狭窄了一点,拥挤了一点,前景还需要开拓。

人类的概念是可畏的东西,它一经产生,就有无穷的扩张力和变幻力,有极其巨大的裂变力、爆发力,有无限的广阔性。原本的“真”一旦成为了偶像,“信”一旦成为了一个大概念,就会变为神圣不可侵犯的事物,与它不能有丝毫游离,如有,难免不成为译者个人不同程度倒霉的缘由。新中国成立初期,北大有位教授高名凯便遭此命运,他译了几十本巴尔扎克的书,把直译术、硬译术愚忠似地用到了极致,结果,不仅所译的书都成了废纸,而且自己受了处分,被撤了教席。于是,在译界,一方面形成了对“信”、对直译的“顶礼膜拜”,一方面也形成了对“信”、对直译的莫名畏惧,译者在它面前战战兢兢,惟恐有半点闪失和“失态”,生怕被人点出“有一点硬伤”。而“有一点硬伤”,客观上也就成为了一根不轻不重的棍子,而如果挥棍冲刺在概念的泥沼里,把事情提高到某种原则性的高度,不仅有些问题更容易纠缠不清,还会把问题大大的复杂化。

其实,如果还原到实践本身,事实似乎要简单一些:那就是面对着一篇原文文本,先把它攻读下来,对每一个意思、每一个文句、每一个话语都彻底弄懂,对它浅表的意思与深藏的本意都了解得非常透彻,然后,再以准确、贴切、通顺的词汇、以纯正而讲究的修辞学打造出来的文句表达为本国的语言文字。简而言之,翻译就是这么回事,但这里有一个严格的关卡,那就是要看译文的修辞意图与审美追求是否符合原文的形态、内涵与意念的表述。过了“信”这一关的“达”,这才是真正有资格的“达”,而这种翻译实践,往往不仅被认为译得“信”,而且被称为“译得活”。但是“活”,仍然不过是“译得活”或“不活”,仍然是两个不同的事物,还不能说是一回事,不能说是水乳交融的“化”。

不过,把颇具奥妙的译道直通通地这么说来,似乎有点欠雅,毕竟是两个相异的事物,一个是客观存在的本体,有自己的形态,自己的内涵,自己的风格,自己独立性的文本,一个是翻译家理性的理解力、艺术表述的手段与艺术修辞学的改型、修饰,这有点像当今流行的整容术那样容易引起庸俗的联想。幸亏钱锺书先生早就提出了一个绝妙的词,可以派上学术用场,那就是一个“化”字。钱氏出言,从来都是有本有据,不是来自亚里士多德就是来自康德,这次是来自中国先贤。《荀子·正名》篇有言:“状变而实无别而为异者,谓之化。”——即状虽变,而实不变为异物,则谓之化。

按钱先生说法:作品从一国文字变成另一国文字,既不生硬牵强,又能保存原有风味,就算入于“化境”。罗新璋在转述这一系列概念与逻辑作出转述的基础上又作出总结:这种翻译是原作的投胎转世,躯壳换了一个,精神姿态依然故我。照此说来,好的翻译实践不是别的,就是进入了奇妙的化境。

中国译道中“化境说”具有坚实的哲学基础,具有广泛的人文学科的研究成果做铺垫,“化境说”是中国传统美学思想的延伸与发展,是一个完整的文学翻译理论思想体系,是明确有效的翻译守则,是中国文学翻译事业更进一步达到丰富多彩新景观的有效途径。