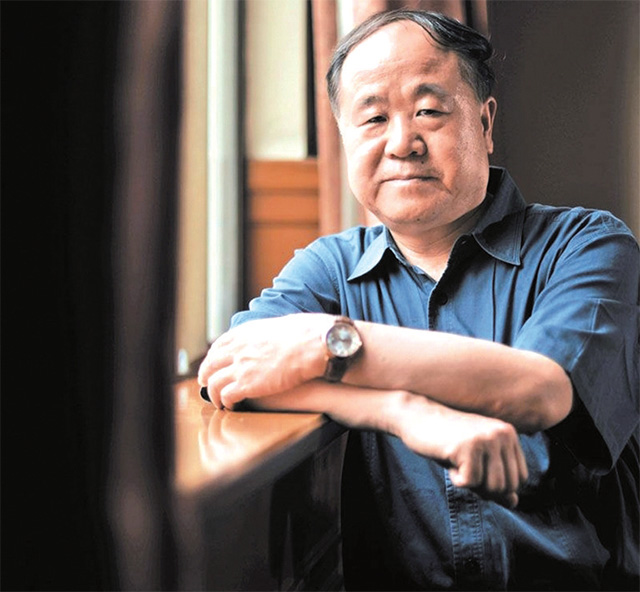

莫言的归去来辞——《故乡人事》及其他

莫言

莫言复活并开拓了汉语小说的另一种传统,这是对鲁迅开辟的汉语新文学的精英传统的一次矫正,也是对小说自身传统的一次恢复和肯定。鲁迅总是在隆冬中茕然独立,而莫言总是与他的民众一起站在高密东北乡的秋色之中。他们共同构成了一组新的民族雕像,拓出了一个丰富多元的历史与现实的文化空间。

五年间莫言并未间断写作。归来,是一个行动,更是一个隐蔽的主题,一次传统的延续与变异。戏剧《锦衣》写那一段惊心的革命历史,剧中最为重要的人物季星官在现实世界的革命、爱情,对传说中人鸡幻化的演绎,都是他从日本留学归来,回到高密东北乡后发生的。系列短篇小说《故乡人事》中,“我”又一次回到高密东北乡,撕开一层隐约的屏障,将历史与现实,世事与人心,自审与追问自然巧妙地并呈而出。

《故乡人事》是有“我”的小说。凡写到高密东北乡,必然有“我”。只是这一次,“我”与以往的小说中的“我”有很大不同。现在,“我”是那个叫莫言的作家,“我”回到了高密东北乡,所遇之人与事让“我”想起过去在故乡生活的种种,于是,对历史与人性的深思与自审开始了。这个莫言早已不是《透明的红萝卜》中的黑孩。莫言常常将“我”置于小说中,《酒国》中的“我”,《生死疲劳》中的“我”……他们就是那个叫莫言的作家,他们是叙事者之一,他们有自己的悲欣,他们少时鼻流长涕,成年后仍然招猫逗狗。这是一种复调,小说中的莫言和写作者莫言发出的不是同一个声音,前者是作品中人物之一,后者则以小说的方式从整体上理解想象并书写世界,发出属于天地的大声。新作《故乡人事》中,两种声音合而为一,“我”回到故乡,“我”看,“我”听,“我”思,“我”审。

“去年麦收时,我在老家,看到了地主孙敬贤的葬礼。”《地主的眼神》开篇就是这样一句话。小说写到几十年前的麦收,写到当年孙敬贤的好胜与小聪明,隐约的行为不端,然而,他未必是与大家对立的阶级敌人。 “我”也深切地感到,孙敬贤被划成地主,确有几分冤。吃亏就吃在他的好胜上。现在,这个高密东北乡有名地主离开人世了,他的葬礼轰轰烈烈,他的两个儿子因为给父亲办了一场高密东北乡最豪华的葬礼而洋洋得意,脸上都看不到痛苦。随着他的离去,一个时代也在渐渐远去。这个葬礼犹如老舍《茶馆》中舞台上撒纸钱的葬礼,也是对一个时代的哀挽。这是莫言特有的一种“世界性怀旧”,这种怀旧是始自鲁迅的,其后几代作家一直在书写乡土文明的挽歌。在当代,出生成长在农村的诸多作家都在处理这种整体性的经验。

莫言延续并传承了鲁迅的国民性批判的主题,但是又将其演绎得复杂而多维。《斗士》一开始先说方明德的死。年迈的他梦见毛泽东对他说,“小方,你要战斗。”斗争曾经是一个时代的主题,而这个一生要战斗的人却死了。但是,另一个终身的斗士却还活着,他的名字就叫武功,他是那个时代的牺牲品和遗留者。他的哥哥叫文治,小说中不见文治,只见武功。他是个受害者,却究其一生以牙还牙,眼看着他的仇人一个个离去仍然难解心头之恨,他是个笑到最后的胜利的复仇者,是个睚眦必报凶残的弱者。这弱者的复仇让人想到鲁迅所言,勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。

更深刻的是自审。《故乡人事》三篇中,自审精神最强的是《左镰》,这篇小说的文字也最精到。“那个手持左镰蹲在树林子割草的少年名叫田奎,是田千亩惟一的儿子。”“我经常回忆起那个炎热的下午,那时候田奎还是一个双手健全的少年。”因为乡间少年的一次过分的游戏,因为“我”和二哥惧怕家长的暴力供出了田奎,田奎被父亲一怒之下砍掉了右手。“我”虽然没有《地主的眼神》中的直接忏悔,却在许多年间经常梦到村头大柳树下看打铁的情景,这梦中的忏悔超过了清醒状态下的忏悔。一只手的田奎没有对世界和人心的怨恨,敢娶“克夫”的欢子做老婆。“左镰打好了。这是一件特别用心打造的利器,是超越的私人订制,铁匠们发挥出了他们的最高水平。”读到此处,仿佛重回《透明的红萝卜》,铿铿锵锵的打铁声不绝于耳,火光四射,人的心由内而外热起来了。

《左镰》中,莫言说:“一个人,特别想成为一个什么,但始终没成为一个什么,那么这个什么也就成了他一辈子都魂绕梦牵的什么。这就是我见到铁匠就感到亲切,听到铿铿锵锵的打铁声就特别激动的原因。这就是我一开始写小说就想写打铁和铁匠的原因。”莫言想成为一个什么样的铁匠?他说:“我愿意用我全部的作品换鲁迅的一个短篇小说,换他一个《阿Q正传》,如果我能写出一部类似于《阿Q正传》,在中国文学史上的地位,那我愿意把我所有的小说都不要了。”把这两段话放在一起看,《故乡人事》对鲁迅的《故乡》的致意就显现出来了:莫言想做一个像鲁迅那样发出打铁的铿锵之声的“铁匠”。

然而,从鲁迅到莫言,变化也很明显。《故乡人事》中,高密东北乡的青年一代出场了,孙敬贤的孙子孙来雨遗传了爷爷爱土地的特点,在高密东北乡的年轻人都出门谋出路的时候,他仍然留在土地上耕作,不过方式由原来的人力换成了机械。他与祖辈们最大的不同是遇事客观,他认为自己的父亲花这么多钱办一场类似戏说历史的葬礼糊涂且毫无意义。孙来雨对已经获得诺奖的“我”非常尊重,又有礼有节。他对爷爷和莫言之间的历史误会并不那么在意,虽然也希望通过“我”得到一片荒废的土地,但态度却也不卑不亢。这与鲁迅《故乡》中那个恭敬地叫“我”老爷的闰土是完全不一样的。小说以这个青年的一句话收尾:“叔,我爹与我爷爷一样就喜欢打肿脸充胖子。” 显然,这是一个清醒的青年,他对祖辈的审视,也是一种自审。

这是莫言与鲁迅最大的不同。鲁迅是精英立场的知识分子,以启蒙为大任。他笔下的人物永远沉睡在铁屋子中,等待被他唤醒。而作为一个知识分子,莫言在漫长的行走之后重新找回了民间立场,走向一个更为广阔的审美文化空间。无论是书写历史还是面对现实,莫言都是和高密东北乡的民众站在一起的,故而他笔下高密东北乡的民众是有自我意识和反抗精神的,他们既杀人越货又精忠报国,他们宁可下油锅也不屈从强大的势力。所以,说莫言归来是有多重意义的,而非简单的作品层面的回归。在这个意义上,从鲁迅到莫言,新文学的延续性和谱系性毫无疑问得到了另一层面的完善。

莫言始终与他的人物站在一起,他尊生命,悯众生,他体悟慨叹时间与命运,他宏大庄严而又慈悲,他与他的人物一起承受分担发现呈示世界,他们一起在这个世界行动,一起见证此在。莫言与他的人物一起让我们重新回归文学最本质的存在,这种精神也是《红楼梦》《水浒》《三国》中久被遗落的精神。由此,莫言复活并开拓了汉语小说的另一种传统,这是对鲁迅开辟的汉语新文学的精英传统的一次矫正,也是对小说自身传统的一次恢复和肯定。鲁迅总是在隆冬中茕然独立,而莫言总是与他的民众一起站在高密东北乡的秋色之中。他们共同构成了一组新的民族雕像,拓出了一个丰富多元的历史与现实的文化空间。

这一切,都是在高密东北乡完成的。在《我与文学大师的对话》中,莫言坦言:“我的高密东北乡是我开创的一个文学共和国,我就是这个王国的国王。”他努力地要使它成为中国的缩影,努力地想使那里的痛苦和欢乐与全人类的痛苦和欢乐保持一致。他说,“我努力地想使我的高密东北乡的故事能够打动各个国家的读者,这将是我终生的奋斗目标。”现在,莫言又一次回到了高密东北乡,《故乡人事》每一篇的结尾处,莫言细心地写下了小说的最后定稿时间与地点,时间分别是2017年8月16日和18日,地点则是高密南山。

文学的莫言归来时还带着他的诗。当组诗《七星曜我》以全然现代汉诗的面庞登场时,那意外是不言而喻的。莫言无疑是世界一流的小说家,他天然地、本能地抓住了小说的深微本质。莫言无疑也是优秀的诗人,他以诗歌的方式和世界文学大师进行精神对话,或者,用他自己的话说,和大师们“恋爱”。原来根本不是意外,原来由来已久。原来莫言一直未曾离开,又何谈归去来?

(作者单位:西北师范大学)