世间再无新凤霞

《花为媒》中张五可的甜美形象深入人心

和赵丽蓉合演的《刘巧儿》剧照

新凤霞夫妇和齐白石、艾青、张光宇等人的合影

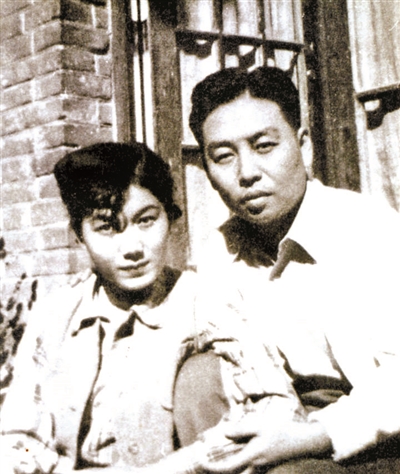

新凤霞和吴祖光

20世纪90年代新凤霞和吴霜

1980年香港三联书店出版的《新凤霞回忆录》

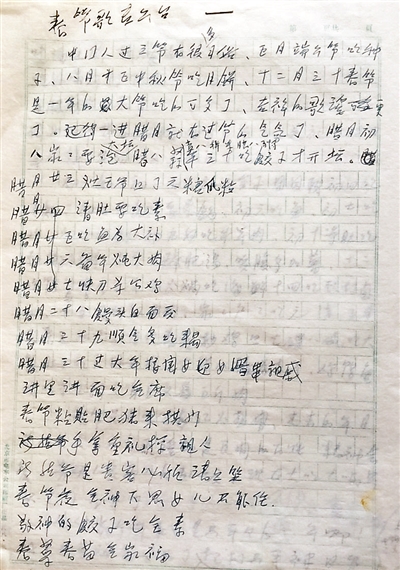

新凤霞手稿

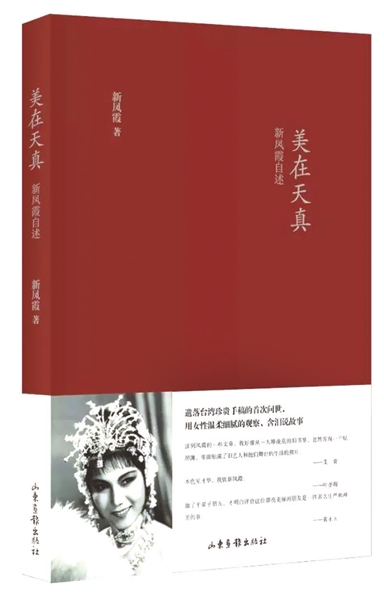

这可真算稀罕事——评剧艺术家、作家新凤霞去世都19年了,她的新书却在今年出版了。对,是新书,不是再版书。这本名为《美在天真》的新作,写于20世纪80年代,因为一些曲折的原因晚到了将近30年,可巧赶在今年新凤霞诞辰90周年的时候,为在天国的她,也为读者们,献上了一份礼。

故事啊,还得从头说起。

上世纪80年代的手稿,你认得吗

新凤霞的小女儿吴霜还记得,那大概是上世纪80年代末的时候,她在美国开个人演唱会,爸爸吴祖光正好去美国出差,便赶来观看。演唱会的主办者凯西是个特别能干的华裔女士,来自台湾,见到吴祖光先生便请求:新凤霞的书在香港和大陆都出版过了,台湾还没有,要不由她出面,在台湾出一本吧。吴祖光先生便与她做了约定。次年,一沓厚厚的新凤霞手稿便送到了美国。

“后来就一直没动静,我妈妈也没太在意。”吴霜回忆说,妈妈出书频率很高,年年都有新书出版。1998年新凤霞去世,2003年吴祖光去世,这件事似乎也随之成为过去,直到2015年。

“两年前我突然收到一封邮件,说‘你还记得我吗?我手里有一份你爸爸给我的你妈妈的手稿,我想归还给你’。”吴霜说,多年后凯西辗转找到她的邮箱,重新与她获得联系。于是,去年年初,吴霜终于在美国见到了这份未能出版的手稿,“这么厚,这么沉。”吴霜比划出一个比《辞源》还大的形状。她把书稿背回了国内。

“我妈妈的书直到现在每年都还在出,好多出版社会找来,想要再版她作品。”在找上门的这些出版社编辑里,她和山东画报出版社的王一诺投了缘。“她一听说有没出版过的书稿,立刻就说我能来看看吗?然后特别快就到了我们家,看完之后给我打了个收条就把书稿拿走了。我觉得,这好,有行动力!我也放心了,稿子去了该去的去处。”吴霜继承了妈妈的好相貌和好嗓音,大眼睛闪烁着,说话的声音嘎嘣脆。

在所有书稿都是电子文档的今天,这份来自于20世纪80年代的手写书稿显得格外珍贵。传说中新凤霞的手稿非常有特点,错别字多,还很难认,很多时候上面还可能有吴祖光先生替她改错的痕迹。吴霜说起自己妈妈的手稿却忍不住地嘎嘎地笑:“我妈妈的手稿那是‘新凤霞体’!她二十几岁才进扫盲班学认字写字,她就是乱写,有很多她自己编的笔画。”

“新凤霞先生的字写得比较‘潇洒’,作为编辑开始的时候要请教吴霜老师帮忙辨别,后来看得多了就熟悉了。”山东画报出版社的编辑王一诺告诉青阅读记者,“估计这份手稿是后来又誊抄的,看不到吴祖光先生的笔迹。错别字比较多,特别是同音异形的字,天津方言也很多,很多纸张也都因为年代久了变得很脆弱,整理手稿花了很大工夫。”

吴霜说,一开始妈妈写文章的时候,爸爸吴祖光会帮妈妈看看,改改错别字,他们兄妹几个则会帮妈妈誊写稿件,“怕编辑看不懂。”然而随着新凤霞创作力的旺盛,首先大呼受不了的就是吴祖光,“我爸爸说,你妈妈文思泉涌,整天跟自来水似的哗哗往外流,受不了,我看不过来了。”她说,“我们一开始都帮她抄,后来也受不了啦,她太能写了!”于是,誊写稿件的工作落在家里的两个小阿姨身上,等到90年代中期以后,阿姨就用电脑帮新凤霞把稿子打出来存在软盘里。

由于誊写稿件的时候,会用复写纸多誊出两三份稿子,所以这部书稿虽遗落海外近30年,其中有些篇目在后来曾收录在新凤霞的其他书里。不过,此次出版仍然有很多稿件是第一次亮相。

书最后定名为《美在天真》,“这是出版社定的,”吴霜说,“这四个字是艾青说的,他在看了我母亲的文章后,觉得她的文字有一种天然的美感。我觉得挺合适的,挺符合我妈妈这个人的。”书在今年8月面市,到现在已入选多家媒体评选的好书榜。

“奇葩”的写作方式,是全家人的笑点

“我妈妈绝顶聪明。”吴霜笑着说,“我们家人都管我妈叫‘奇葩’,因为她有很多特别的技能。”比如,她记忆力超群,记人记事儿特别清楚,人名、电话号码,没她不知道的,“她是我们家‘电话本’、‘字典’,直到她去世前,我们总是问她‘那谁谁谁的电话号码是什么’,然后她慢悠悠地就连人名和电话报出来了,声音还特悠扬,特好听。”吴霜学着母亲念电话的声音和样子,“我的声音跟我妈妈特像。”那一刹那,仿佛新凤霞就在屋里。

从美丽大方、灵慧聪颖的“评剧皇后”,到从一开始学认字写字就能写一手好文章的畅销书作家,被吴霜形容为“天地灵秀独独钟情于一人”的新凤霞的道路不可复制。吴祖光的回忆文章中写到,新凤霞最早开始写作,源于上世纪50年代末在《人民日报》上发表的《过年》和《姑妈》。而在吴霜的记忆里,她看到的妈妈的第一篇文章,则是《我的二姨》,她觉得妈妈的文章有意思,因为她会讲故事:“她是个天才,她讲故事的能力天生就特别强。”而吴祖光的友人多为文化界人士,这给新凤霞作品的发表带来了天然的优势。

但是新凤霞真正实现从戏曲演员到作家的转变,则是因为“文革”受迫害,脑血栓造成半身不遂不能再上舞台之后。“她从此就开始勤奋地写作了。写完后文章见报让她得到鼓励,她特别高兴的是,再不能上台,但是又在别的舞台上跟观众见面了。”吴霜说,“然后她写起来就没完了,几乎就这件事,写写写写写,写得我们受不了啦。”

“我妈天性特别勤奋。”哈哈哈笑完之后,吴霜又忍不住称赞母亲,她拿来了母亲出版的第一本书——1980年香港三联书店出版的《新凤霞回忆录》,书的封面是吴霜7岁时画的一幅旦角的儿童画,有拙趣,与书特别贴切。

在她的记忆中,妈妈总是全家起得最早的那个人,早晨5点起床,爱美的她先化妆收拾发型。然后等家里人都起床的时候,她已经清清爽爽漂漂亮亮地在她那小书桌上写半天了。

问及新凤霞的写作习惯,“粗糙。”吴霜脱口而出,“她脑子比手快。我妈妈写东西特别快,但就是第一遍稿没法看。一开始我爸爸还给她看,后来就说‘你自己读读顺不顺,不顺就再写’。”她这个写作特点,常常成为家里人的笑点。

吴霜乐不可支地讲起往事:“有一次特逗,我爸爸说,小霜,我要写个《闯江湖》的话剧,这都是你妈妈的生活,我就让她起个粗稿,等于是素材,但是你妈太逗了,我跟她说这事是三天前,结果今天她就把剧本给我了。”吴霜说得哈哈大笑起来,“他说哪有这样的,这也太过分奇葩了!”

吴霜说妈妈写剧本是民间艺人的特点,其实还没考虑好呢,就先往下写,经常前言不搭后语,写着写着有的人物到后面就没了,“这都是我们家的乐子,我妈就咯咯咯地笑,说我写得太快了写后边就把他给忘了。”

“但是后来我爸爸说,你妈妈的文章越写越好了,需要改的地方越来越少了。”

苦日子写在书里,可“我的孩子不要知道”

吴霜后来自己也开始写文章出书,督促她写作的不是作为文人的父亲,而是母亲,“她总是写信让我写文章,有老作家要督促小作家的意思。”她感慨:“写文章所谓的天才,都是昙花一现,真正写得好还是要有生活积累。我也是到美国八九年之后才想写文章的。”

她说妈妈的生活经历就是她写作的来源:“她幼年生活在天津的大杂院里,几乎是贫民窟,她写的大部分都是这种生活,全都是劳动民众。那是她内心深处的记忆。”

但是吴霜说,妈妈平时生活里却不太讲这些事,“我妈妈不说,我觉得她说起来是不开心的。她这本书里有篇文章里写了她的两个表哥,极没出息的两个人,写得非常具体,栩栩如生,但是生活中从没听她提过。”

吴霜说妈妈这种状态,是戏曲圈里人的普遍状态,“他们这些从旧社会过来的艺人,新中国给了他们前所未有的社会地位,他们成功了以后,特别希望把他们认为特别不好的过去全部规避掉,他们认为是脏点,不能让人知道,会降低自己在人前的价值。”

“我妈妈还写了小白玉霜在旧社会的很多遭遇和事情,但是戏圈里的人都责怪她:你看你新凤霞把人家小白玉霜那些事写出来干啥?大家都觉得这些事不好,写出来更不好。”但是吴霜认为,正是因为妈妈大批的回忆文章,为评剧圈留下了大量的历史记录,历史遗迹一点一点在她笔下体现出来。“她后来也不在乎了,她家庭生活很美满,另外她脱离舞台以后,她就可以不面对那些人,就没负担了。”

尽管如此,吴霜认为妈妈在心里始终是矛盾的,“她嫁到我们吴家这个文化豪门之后,她有自卑感,虽然她是一个非常成功的演员,但是她的思维习惯、生活习惯等等,进了我们家以后几乎都要全部改变。她要适应我们这个家庭,但是这个适应是她愿意的,她希望提高自己的文化地位。但是她又不可能完全改掉自己原来的习惯。我觉得她一直在掩盖自己那些她认为低档的东西,她不愿意讲。她希望隔绝掉自己原来的生活,就是‘我的孩子不要知道’。”

这种矛盾的心理最终影响了她最具条件的独生女儿吴霜成为她艺术的接班人,“我妈妈特别想让我接她的班,但是她本能地认为,她那个圈子不是太好,小孩子不要去。所以从小她就避免我去他们剧团,看戏可以,进剧团不行,我特别想去看她排戏,她不让。实际是她把我推离了。”

如今,新派传人不少,但是当年《刘巧儿》、《花为媒》的风光却已不再。吴霜说:“都说世间再无新凤霞。”

世间再无新凤霞,又岂止是对评剧而言? 采写/本报记者 刘净植

没有新中国 就没有新凤霞

◎陈轩

2015年初夏,李陀、北岛从五四以来如恒河沙数的文学作品中选编出一本《给孩子的散文》,收录45位作家的46篇文章。出版以后,在受到热烈欢迎之余,因为逸出阅读成规篇目的取舍也引起颇多争议。不过,这本别具炉锤的选本中,新凤霞的《左撇子》一文,大家倒是纷纷叫好,赞叹编者的眼光。

新凤霞好在哪里?

“我是从旧社会过来的人,老是爱说旧社会的旧事”。新凤霞曾经这么解释自己为什么爱写小时候的苦日子。的确,她写作最大的贡献之一就是全须全尾地描述了“旧社会”究竟是怎么一回事。

虽说“忘记过去,就意味着背叛”的导师箴言一直挂在人们的口边,可遗忘也确乎是人类的本能之一。六十几年之后,很多人似乎已经忘记那场天翻地覆的革命是缘何而起了。“旧上海”一换作“老上海”,立马衣香鬓影、摇曳多姿起来。不少青年人憧憬着民国的山河岁月,想象自己是中山公园来今雨轩提笼架鸟的少爷或者霞飞路款款而行的教会学校女学生。对于这些,穿越幻想,新凤霞真是一针上好的解毒剂,她笔下天津南市贫民窟的艰难时世,恐怕才是常态。

什么叫穷?穷是父亲得了结核病没钱吃药,吐血在雪地上还要趴下身去用手抓起,连血带雪送回嘴,以为这是补回去了;穷是母亲产后得了月子病,煎药吃不完,常说“吃药太苦了”的父亲却端起碗喝下去(《父亲》)。什么叫压迫?压迫是火车上警察一有脾气能顺手打有孕在身的母亲几个大耳光,出站时还能将戏箱等“吃饭”的家伙扣着不放(《火车站的灾难》)。什么叫婚姻不自由?不自由是文武全才的好演员郭大姐和一位文艺青年相爱,却因为要养一大家子老老少少,不能在一起,直到这位青年伤心得病死去(《摇钱树》);是梆子戏演员小灵芝与师兄青梅竹马却被街上的流氓戏班的财主拆散,“台上唱戏,台下受气”,终身不得相见(《小灵芝的恋爱悲剧》)。

活着这么苦,有没有稍微高兴、舒坦的时候呢?也有。因为狠心的班主迷信怕报应,大师兄带领整个戏班借打鬼戏的机会,好好地捉弄了一下他。不过,这个机会是以师姐“小黄瓜”的上吊换来的(《打破台——打鬼》)。伴着血泪的故事一篇一篇看完,“旧社会”这仨字彻彻底底现了形,“珍惜今天来之不易的幸福生活”也不再是一句空话,依我看,才能“叫人不忘初心”,才真算有感染力的爱国主义教育。

新凤霞文章的好,还在于分寸感。她写各路名人,既不夸张,也不讳饰,一笔一画的下来,字里行间都透着理解、善意和同情。比如齐白石,90高龄的老人一见她就盯着不放,这既可解释为艺术家的“天真烂漫”,也可说是有那么一点“为老不尊”。可新凤霞的反应是赶忙解围说自己是演员,不怕人看,还顺势拜老人为干爹,化解一场尴尬,成就一段佳话。《和白石老人的父女之情》真切生动,以致叶圣陶先生听毕留下这样的印象:“齐老先生的遗闻逸事也常听人说起,可是都没有新凤霞写的那么真。她不加虚饰,不落俗套,写的就是她心目中的齐老先生。”

唱戏的演员,尤其是女演员,因为美而贫贱,受到的折磨和痛苦就愈发地多。新凤霞身为其中一分子,对这种苦楚体会得尤其深。对于在“文革”中不幸去世的小白玉霜,她写了好几篇文章来怀念这位评剧表演艺术家。小白玉霜的大方、豪爽、热心助人,她不吝笔墨。而女艺人惯有的脾气暴躁、耍大牌,私生活轻率等缺点她也一一指出。而在新凤霞独有的分寸感调和下,有点瑕疵的小白玉霜更为生动,反而更让人痛惜她的遭遇。

作家新凤霞从哪儿来的,恐怕是每一位读过她文章的人要发出的疑问。解放时大字还不识几个的新凤霞,不过七八年,怎么就能写出《过年》、《剪窗花》这样文情俱胜、感人至深的好文章?很多人归结于她和吴祖光的结合,让她进入书香世家快速成长。也有人认为叶圣陶、老舍、艾青等大教育家、作家、诗人对她的帮助、奖掖功不可没。在我看来,以上几点固然重要,但作家新凤霞所以形成,更为关键处,是她与戏曲表演的血肉联系。通过长期的舞台实践,新凤霞不仅掌握了观察、塑造人物的秘密,而且经由戏曲语言这一文白兼收、沟通雅俗而又具有表现力极为丰富的工具,使她对好语言应有的节奏、韵律、腔调已了然于心。加上解放后看书识字的机遇,奇迹发生了,写作者的新凤霞,从此诞生。作家新凤霞,与中国戏曲艺术的高度成熟密切相关,与解放后所开展的戏曲改革、文字改革乃至整个社会的阶级变迁密切相关。甚至可以说,没有新中国就没有新凤霞。

出口乎舞台之上,成章于笔尖之下。从某种角度而言,新凤霞算得上毛泽东《讲话》的最好实践者之一。文风生动活泼、新鲜有力,还颇为圆满地解决了“为谁写”和“怎么写”两大问题。她和老舍、赵树理、汪曾祺、金庸一道,为1949年之后“大众语”与“书面语”的无间融合,贡献了自己的力量。在中国语言文字发展历史上,新凤霞也会因写作实绩而留下了自己的印记。

1998年4月12日,新凤霞在常州突发脑血栓去世,到今天也近二十年了。在网络大潮席卷一切,现代汉语写作规范已经被各种微信体、微博体、论坛体冲撞得七零八落,溃不成军的当口,重读新凤霞数百万字的创作,重读这样朴素干净、洗净“文学腔调”的文字,不免感叹,这样独一无二的风格语言,为文为人,风流云散,已成绝响了。