《乡野闲人》

“我不知道这算不算告别,向我千里之外的故乡。我二十岁之前的时光,全部深植在这里。我用二十年的光阴,与他们一日日为伍。当我将他们一一记下,我便觉得自己像一只虫子,寻到了湿润的泥土,我蜷缩在万千植物的根茎之间,觉得这个喧嚣浮华的世界是安稳的,亦是可以忘记的。”

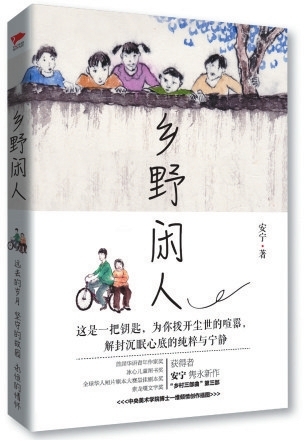

首届华语青年作家奖、冰心儿童图书奖得主安宁的“乡村三部曲”之《乡野闲人》隽永面世。继《我们正在消失的乡村生活》《遗忘在乡下的植物》后,本书像一把钥匙,再度为人们拨开尘世的喧嚣,解封沉眠心底的纯粹与宁静。全书另一亮点是由中央美术学院博士一维倾情创作的绝美插图。

渐去渐远的乡野闲人

卖豆腐的

村里专管卖豆腐的是狗剩。

冬天的早晨,我还赖在被窝里,抱着早已没有多少温度的“烫瓶”蜷缩着取暖,就听见狗剩尖尖地扯起嗓子叫卖的声音:“卖豆腐——喽!”他的嗓音,又沙哑,又粗糙,又尖锐,以至于我总觉得狗剩嗓子眼里长了一块细细的肉,他一开口喊叫,就有一个无形的小手扯起那块颤抖的肉,往天上用力地拽。我因此替他觉得疼,真希望他尽快偃旗息鼓,让那肉好好地歇上一歇。偏偏他越喊越带劲,不将村子转上三圈,他誓不还家。于是我便被那声音给小小地折磨着,直到狗剩终于卖光了箱子里所有的豆腐,骑车回家吃他的早饭。

当然,很多时候,等不到狗剩卖完豆腐,母亲一准将我拖出被窝,然后将衣服扔过来,让我自己瑟瑟缩缩地穿上。天气冷得像冰块一样,好像连尘埃也一起给冻住了,所以一切看起来特别清洁干净,连空气都有些清冽得呛人。放在院子里的水桶,肯定是结了厚厚的冰的。于是我便应母亲的命令,用铁勺子将冰块一下下地砸开,并将浮冰舀到大锅里去。母亲则抓过几个玉蜀黍皮,划开一根洋火,点着了,放到锅底摆好的一束玉米秸上。她还侧头小心翼翼地摆弄着玉米秸的空间,尽量让火焰可以窜至每一个角落,于是炉灶里便热烘烘地燃起来了。母亲又放了七八个玉米棒槌,而后忽然间在狗剩的叫卖声里想起了什么似的,急急地拍打下衣服上的尘灰,将包裹的头巾一把扯下来,扔到玉米秸上,而后对快冻成咸菜疙瘩的我说:“过来拉一会儿风箱,娘去买斤豆腐,中午炖粉皮大白菜。”

于是我便有些怨恨狗剩,他一喊叫,我不是被母亲拉出被窝,就是被钉在灶间的玉米皮墩子上,一下一下费力地拉着风箱。要是锅底热烈的炉灰里埋着一个地瓜,那肯定会让我带劲地拉的。可惜,大多数时候,地瓜们都躲藏在地窖里。于是,我也只能在狗剩尖尖的叫卖声里,百无聊赖地继续替母亲拉着风箱。

隔着二翔家,我隐约地听到母亲跟狗剩闲扯的声音。母亲是特别擅长笑着跟小贩们讨一点儿便宜的,不像父亲,三言两语,砍价砍不下来,也占不到一点儿便宜,着急上火,甚至跟人打了嘴仗。母亲不,母亲从来都是笑意盈盈的。

她先夸赞狗剩一番:“今天豆腐真嫩,成色不错啊!你和俺大娘每天三四点就起床,真是辛苦。”

狗剩麻利地拿出秤和秤砣,笑呵呵回道:“嗐,做豆腐,也就这点儿累,习惯了。”

母亲接着话茬夸:“多亏俺大娘身体好,能帮你照应着,有她在,你这辈子啥都不用愁。”

当然,我知道背地里母亲可不是这样说的。她总是带着一种又同情又嘲弄的语气说:“狗剩这辈子娶不上媳妇,是白瞎了,做豆腐再好有啥用,就不知道女人可比他做的豆腐鲜嫩多了。”

这些女人们最喜欢嚼来嚼去地闲言碎语,狗剩也不知道是否听到过。反正村里就他一家磨豆腐,人们再怎么爱拿他这光棍开玩笑,终究还是得买他的豆腐。当然,大家也可以不吃,可是,一斤豆腐实在不贵,隔三岔五地,还是要买来跟白菜粉皮炖了吃的。所以,买豆腐的时候,为了能让狗剩的秤杆高高的,少收几分钱,女人们依然愿意不遗余力地给予狗剩夸赞。而狗剩呢,也享受每天人们为了口腹之欲,而和和气气跟他说话的这点好。

于是听到母亲这些体恤温暖的话,狗剩就忍不住,将一小块掉下来的豆腐放进已经秤杆高高的秤盘里,并豪迈道:“今天多给嫂子一点儿,吃好了明天再买。”

于是,母亲就这样不费吹灰之力占到了一点儿小便宜。她会因为这一小块多出来的豆腐而一天都喜气洋洋的,好像大旱年间,我们家抽签,忽然抽中了第一个用集体的机井浇地一样。替母亲拉着风箱的我,也会立刻因为她占的这一点儿小便宜解放出来。母亲总是第一眼就发现了我受的辛苦,温柔地道一句:“我来拉吧,你去屋里暖和暖和。”

我当然不会去屋里待着,因为屋里并没有生炉子,为了节约煤,只要好天气,母亲是不怕蹲在锅灶旁边挨冻的。当然,用玉米秸和玉蜀黍棒槌烧火,因为易燃,锅底的火轰隆隆的,延伸到灶膛的每一个角落,气势看着挺唬人,也给人一点温暖的错觉。我于是就猫狗一样赖在母亲身边,一边哼哼唧唧地说着冷,一边却不肯离开,只将两手放在灶膛门口,胡乱地烤着。母亲于是添着柴火,安慰我说:“别哼哼了,过几天我带你去狗剩家,要一碗热乎乎的豆腐脑给你喝。”

啊,这句话,一下子让我觉得冬天变得那么生趣盎然,好像墙头上跳跃的麻雀,或者闪烁的阳光;就连狗剩的斜眼,看起来也不那么让人讨厌了。

洪先生

村里赤脚大夫跟我们家一样姓王,但村里人却都尊称他为“洪先生”,“洪”自然是他名字里的一个字。洪先生个子矮小,却学识渊博,再加上乐善好施,十里八乡认识的人,但凡找他办事,总是有求必应,所以村里人见了他都毕恭毕敬地给他递一支烟,笑眯眯地问一声好,或者直接拉他去家里喝一杯清茶。

那时候大夫和老师都是有学问的人,也自然是“吃国库粮”的,所以在乡下都是受人艳羡的职业。洪先生最初是自己做赤脚大夫的,后来考了医生执照,就到乡镇医院去上班了。但洪先生从未因此脱离乡土生活,反而因此跟他出生的村子,关系愈发地近了。基本上每个周末,他都骑车回到村子里,还没到村口,就跳下了车,因为一路上不停地有人跟他打招呼,或者当街就向他咨询大病小情。于是便常会看到洪先生握着一个人的手腕,安静地听一下脉象,又让人张大了嘴,看看舌苔。小孩子们也喜欢脆生生地冲他喊“洪先生”,当然都是大人教的,因为洪先生的黑色提包里从来不会只装着听诊器,一定还有一把亮晶晶的水果糖,是专门分发给嘴巴上抹了蜜的小孩子们的。

不用说,吃了“国库粮”的洪先生,在村子里的地位愈发地高了。差不多每个学习好的孩子都受过洪先生的恩惠,小到一个过年时的红包,大到一笔以借的名义但可能永远都不用还的学费。谁家的孩子考上了大学,一定会请洪先生在上座,主人的亲戚们也不觉得有什么不妥,“谁让人家洪先生给的红包多呢”,有微微嫉妒的人这么说。

但洪先生去谁家的次数都没有来我家多。一则母亲曾经跟着他做过两年的赤脚医生,算有师徒情谊,尽管后来改了行,不给人看病,专门接生,但作为洪先生收下的第一个女弟子,母亲跟他的关系,还是比普通人更近了一层。二则我学习成绩一直名列前茅,满墙的奖状,当然会吸引爱才的洪先生前来,跟父亲共商我的前途。

这自然惹得全村人羡慕。尤其洪先生的本家亲戚们,每次来叫洪先生去吃饭,都会带着点儿意见开玩笑说:“哎呀,洪先生爱才爱得连亲戚家孩子过生日都给忘了啊!”洪先生从来都是好脾气,笑呵呵道:“什么都没有孩子的学习重要,哪家孩子学习好,我都高兴。”那亲戚听了又玩笑:“你要是村长啊,非得将咱们村变成个状元村不可!”洪先生听了这句话喜欢,哈哈大笑着起了身,临走不忘给我一些零花钱,让我拿去买书看。来的亲戚眼睛不住地盯着洪先生的衣兜,看上去有些紧张,好像那里会掏空了,没有给他们家孩子的生日红包了一样。

其实村子里是没有给小孩子过生日的习惯的,即便是老人,也都过了60岁才会过寿。但是洪先生那些年轻的侄子媳妇们,有的是办法让洪先生多掏一些钱出来。他们也不管洪先生家里的四个女儿还有两个正在读书,吃喝拉撒的费用,一点儿不比别人家少。后来是对人情世故看得透彻的某个女人,一语点破这些侄子媳妇们的用意:“反正洪先生是没有儿子的,存了钱又朝哪儿花?不如散尽了舒服,况且他老了,或许还得需要侄子们养老,但他到时候有退休金,谁能将这个香饽饽给抢过来,就意味着将洪先生的工资卡给牢牢攥在了自己手心里。”

或许,洪先生刚刚成了“公家人”的时候,那些但凡跟他有点儿关系的亲戚们,就已经如暗夜里的野狼,睁大了贪婪的双眼,只等着在恰当的时机一口吞下这个肥硕的猎物。洪先生也果然是好心的东郭先生,并不关心狼们的意图,几乎将所有的业余时间都献给了那些恳求他的人,当然,他的施予也是有高有低的,而高低的标准,则是这一家的孩子成绩是否优秀。

无疑,那些学习成绩好的孩子的爹娘,都跟洪先生保持着友好亲密的来往。过年的时候,得了奖状,考了好成绩,一定要汇报给洪先生。那时的洪先生,总是穿了挺括的中山装,将一支好看的钢笔别在上衣的口袋里,而后像旧时的私塾先生一样,等弟子们前来叩拜。我也只有在过年的时候才会见到洪先生的妻子——一个面容有些忧郁的家庭主妇。我觉得也只有她能够配得上读书很多的洪先生,她的文静与贤淑,将她跟村里那些喜欢骂大街的女人们鲜明地区分开来。

洪先生在我的父亲面前,不止一次地夸过自己的妻子,父亲每次都默默地听完,一句话不说,等到洪先生走了,才对母亲夸道:“看人家洪先生的老婆,多柔顺,哪个男人娶了这样的女人,一辈子都过得舒坦,人家一起过了大半辈子,连架都很少吵……”

母亲每次都拿同样的一句话堵住父亲的嘴:“她有资格吵架吗?一辈子生了四个闺女,没一个‘带把的’,洪先生这么折腾败家,还不是因为没儿子,留了钱没用处么?”

我相信全村的女人们都像母亲这样刻薄过。而洪先生妻子脸上的忧郁也一定来自于此。于是但凡有儿子的女人,在洪先生妻子面前,都好像高了一截。这让跟洪先生一样善良的女人,见了谁都一副谦卑的模样。洪先生是没有什么男尊女卑思想的,他极爱读文学书,尤其是《红楼梦》,因此跟贾宝玉一样,有一颗珍惜女孩子的菩萨心肠。但这样两个活菩萨,却在这一点上始终达不成共识,最终,在洪先生四十岁那年,他的妻子因无法忍受没有给洪先生生下儿子的压力,上吊自杀。这一事件,给洪先生的打击几乎是致命的。

(本书摘自《乡野闲人》,安宁著,北京联合出版公司2017年10月第一版,定价:39.80元)