在异乡

在甘肃省天祝藏族自治县抓喜秀龙乡炭窑沟小学义务支教的三个星期里我喜欢上了那个地方。

——题 记

野百合一样的大星星

夜半,炭窑沟的星星唬着我了。

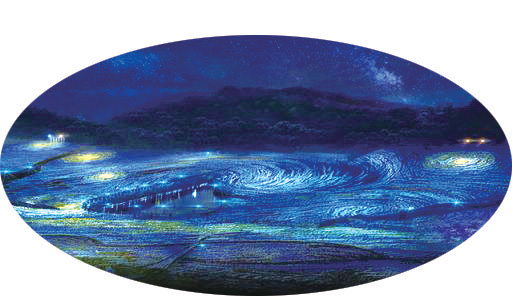

也不知几点,起夜,无意间抬头,哎哟嗬!满满一天空亮汪汪的大星星!我吃了一惊。再看,东南西北,边边沿沿、旮旮旯旯,天上哪里哪里都是星星啊,简直有些狂妄了。大而清亮,分明是一天空白色的野百合。那亮不是一般的亮,是鲜艳。我第一次觉得,亮竟然也可以是鲜艳的。不管不顾,无拘无束,只是一味地大、亮、狂。草原上一大群小野兽般的,一天空野生的大星星。看不究竟夜空的底色是黑还是深蓝,全给遮住了,千万朵神奇的白百合,在深夜,像一片秘密花园,就那样放肆地开满了炭窑沟的上空。

那时我正在炭窑沟小学支教。飞机从山东一路向西,像一枚子弹,穿越河南、山西、陕西,停落在狭长的甘肃省。之后,大巴自兰州起一层层深入到武威市、天祝县、抓喜秀龙乡,最后七拐八弯抵达腹地炭窑沟。炭窑沟是个不大的村落,四周群山连绵,它北高南低错错落落地安坐在山坳里。初到炭窑沟的几天,且不说星星,天都没看见过。连日里阴雨,从早到晚,雨疾一阵缓一阵,疏一阵密一阵,时光退回到了盘古开天辟地的远古时代,世间一派混沌,分不清哪是天哪是地,只有无尽的浓黑的云雾源源不断地从群山之后翻涌出来,上升、聚集、扩散、消弭……好像群山之后是一个迥异巨大的魔界。大约第4天,入夜时分,雨才停。不曾料,只半个晚上,炭窑沟就奇幻般地长出了自己新鲜诡异的天空。

我索性在院子里的一块石头上坐下。炭窑沟的天多大多高,山说了算。山顶围起来多大一圈,天就多大一顶;山脚踏在地上多低,天的边就多低。天的四周黑绸子似的严严实实地掖在山脚下。天穹——是的,这里的天才是真正的“穹”——亦是光滑的绸。只是,长满了野百合的天空,怎么看都不像天空,像田野,芬芳的田野——那样美妙的、不可思议的群星,理应天生就会香吧?我去院子一隅小解,天边低且近,恍惚间,我要走进田野里采花去了。

7月下旬,正值盛夏,炭窑沟的夜却凉意深浓。星星在炭窑沟好比青稞,是长在天上的植物,最是平淡无奇,而我却百般不舍。我长久地静坐在石头上。山横卧在不远处,看不真切,只是模模糊糊一圈魅影。近处的草丛里,虫声清越。我独坐苍穹下,辽阔的群山,浩荡的夜风,魔幻的星空,繁密的虫鸣,于我这个远道而来的异乡人,分明是一场丰盛的夜宴了。星空下,我想起了故乡。

我的故乡没有大星星,小星星也很少,稀疏、渺小、卑怯、蒙了尘,黯淡无光。在故乡,我早都忘了银河的样子了。或者,它们果真有过吗?我恍惚了。但我小的时候星星确是好看的。那时,风吹麦浪的夏夜,天上的星星迷人眼,好像麦地里一簇簇的荠菜花飞到了天上。多年不见,星星灯盏一样都灭了吗?这样胡乱想着,再看看头顶无与伦比的天,我突然觉得我的故乡不好。它连一天空丰腴的大星星都没有。它越是富庶天空就越是贫瘠,就越是长不出像样的好星星。没有好星星也就罢了,竟堂而皇之地冒出来一个叫做“霾”的怪兽,仿佛巨大的谎言,遮蔽了天空原本明亮的真相。既然没有漂亮的大星星,拿不出水晶一样的大星星,那就不要做我的故乡了吧。

要是天空果真是一片田野能剜下一角带回去就好了。把那一角当种子,栽在我故乡的天空,让它生根、繁殖、蔓延,生生不息。先长出一个茂盛的大月亮,再长出一天空茂盛的大星星。如果不能像野百合一样明艳,像玉兰花一样也行。

安宁的小溪

一条小溪要长成什么样才算好看?说不准。反正在炭窑沟,就有一条好看的小溪。

一大早往山上走,空气鲜得仿佛某种植物的汁液,有一股子凛冽的味道,吸一下,嗖的一声,像吞下一大口清冷的露水,胸膛里一道长长的凉,在盛夏,很舒服了。炭窑沟的空气,呼吸还在其次,多半是用来喝的。一直向着山脚走,渐闻流水声,声音隐秘清幽,却透着掩饰不住的喜悦,如新婚第一天醒来的小新娘。绕过几块绿的青稞地,再蹚过几块黄的油菜花地,就到小溪跟前了。溪不宽,流着流着就分叉了,成了几条更窄的溪;流着流着,不知在哪里,又跑到了一起。炭窑沟北几公里就是有名的马牙雪山,水就是从那里一路奔下来的,是融化的积雪了。马牙雪山夏天也下雪的,未必一定阴天,正晴得好好的,只需爬到山巅大吼一声,顷刻间,雷声大作,紧接着,杏花一样的大雪漫天飞扬。下多久不打准,总是雪自己不想下了,就停了。李白说不敢高声语,恐惊天上人,在马牙雪山,不敢高声语,恐惊天上雪。雪水干净、清澈,可惜在这莽莽群山中无茗可烹,只能双手捧起来咕咚咕咚放肆地喝一通。一咽,才知那凉是寒光闪闪的利剑。一大清早,明晃晃的阳光斜伸进溪里,水流过高低不平的石头时,灿灿地格外明亮起来。一片明亮的水,跳跃着、闪烁着,去追另一片明亮的水。不由得觉得,水真是天真极了,欢快极了。

山间的溪水里自然少不了石头。大的都充当了垫脚石,每隔一段就横上几块。早晨,羊群从家里出来到山坡上去吃草,傍晚,把肚子吃溜圆了回家,都是踩着这些石头过的。小小的羊蹄踏在上面,也不滑,稳稳当当的。羊一只接一只从从容容过去了,倒是抱着鞭子的放羊老汉,不知怎么,许是走了神,一脚落空,扑通掉到水里,鞋袜全湿。不过不打紧,去半山坡上斜卧着抽几袋烟的工夫,什么都干了。艳阳天里,山坡上风多。就算放羊的老汉不掉下去,浓重的露水也是要把他的裤脚和鞋袜都打湿的,他也要在山坡上晒的。

孩子们常来溪边玩耍。半大不小的。女孩的衣服红的红、绿的绿。也有一两个男孩,都是红脸膛。溪水冰凉,凉得钻进了骨头缝,孩子们却依旧将鞋子弃在溪边,蹚着水到处找石头窝里的小虾逮。一个突然掬起一捧水,大叫:“快看快看!”几个人就踩着水大步跨到跟前,脑袋凑到了一起,原来是一条眉毛长的小鱼。逗弄了一会儿,依旧放了。玩腻了,互相撩着水打起仗来。跳跃的水花在阳光里白蝴蝶一样扑闪着翅膀。那个被几个女孩欺负的男孩,全身都湿了,却只是抹着满脸的水憨笑,并不急恼。后来他们沿着小溪追逐着跑了。她们的头发乱了,兜满了风的小衫鼓鼓地飘起来,像一面面花花绿绿的小彩旗。远远的有几个村落,在山坳间,高高低低,宣纸上水墨画似的,也不知他们要跑到哪一张画里去。

我沿着溪水一路走,溯流而上。有一天,不知怎么,走得远了些,意外地,竟见到了很多很多石头,很多很多,多得让人迷惑。

哪来这么多石头呢?它们的花纹色泽是亘古就有的,还是千年万年溪水日日冲刷出来的呢?然而终究顾不上了。蹲在水边,摸出一块,洗净石底的泥,在阳光里看,好端端一幅高山流瀑,再摸出一块,哎呀,好端端一幅后羿射日。我捞出十来块摆在溪边的青草里比较,想挑一两块带回去,可谁和谁都不一样,一块一个样,这块也好看,那块也好看。

我的故乡也有石头。人说泰山有三美:白菜、豆腐、水。当年姚鼐登完泰山就说山多石而少土。山下多有奇石卖,人常慕名而去,但凡看上眼的,皆价格不菲。自己玩味总是奢侈了些,更多的是作为艺术品送人。若把炭窑沟这条小溪的石头随便装一车回去,恐是要遭哄抢了:我的!我的!我的!——想起《海底总动员》里一大群海鸥见了小丑鱼尼莫你争我抢的情景了。不过,也许未必。泰山石是石头不假,亦是美石不假,但它更多的是仰仗了泰山的名气,被人为地赋予了太多石头之外的意义。在炭窑沟,莽莽群山里的一条无名小溪的石头有什么特殊的意义呢,没有,单单只是纯粹的好看罢了。单单只是,鱼饵一样把人内心对美的向往钓出来,让人无比留恋无比痴迷罢了。

我沿着小溪走,如一只清晨的羊羔。

孤独的牧羊人

这是离村庄最远的羊圈了,抬头就是马牙雪山。路远,又不平,我和亚明租了辆皮卡一路咣哩咣当晃到这里。土垛起来的羊圈很破旧,地上全是黑湿的碎羊粪,人一靠近,一股热烘烘的气味直往脸上扑。此时的羊圈是空的,羊总是一大早就蹚着露水上山。羊圈旁边两间低矮的小屋,与羊圈一样破,正在冒烟,一定是牧羊人住的了。那烟很青,好像屋顶上飘着一截蓝绸子,但风一吹就不见了,风把绸子吹化了。敲门没人应,没锁,我们就自己推开进去了。屋子虽小,却是寻常过日子的样子,炕、炉子、锅碗瓢盆一应俱全。炉子不用说很大,且在正中间。在这里讨日子,没女人行,没炉子不行。没女人只是寂寞难耐,没炉子就没命了。冬天,山里零下几十度的冷,人在没有炉子的屋里,等于羊在饿疯了的狼群里,何况附近就是雪山。即使夏天,从雪山上流下来的水也扎得人骨头疼。炕像山下的居家一样,也在上面摆放了一张小几。牧羊人要吃饭,就上到炕上,盘起腿,坐在几边,虽是一个人,却也规矩又隆重。墙上有窗户,翻开的一本书大小。一扇对着羊圈,晚上可以随时观察羊的动静;另一扇对着山,好像相机的取景框。我趴到窗口往外看,只能看到一小片景色。

我们出来等。一出小屋,顿觉阳光辽阔,青山奔涌,有一种人生由逼仄到空旷的喜悦。8月,正是山最绿的时候,这群山里的阳光也给染绿了。人在天地间,只觉得光进到了身体的边边角角,像被圣灵充满,周身丰盈、通透,像一块透明的绿水晶。看看亚明,12岁的他,日日与山与日光为伴,壮硕结实,已是一个红脸膛的好看的小伙子了。

不多时,牧羊人抱着鞭子回来了。亚明喊爷爷。他们两家在山下的家住得不远。我朝他点点头。他黑红的脸像是刷了一层釉彩,闪着光。他疑惑地盯了我一眼。他是看惯了羊的,乍见到一个异乡的女人,一定好像是感觉别人家的羊跑到了他的羊群里。我简单介绍了自己,他目光里的尖锐慢慢褪去,多了几分亲切。我们便坐在他小屋前的石头上,看着山景,吹着山风,闻着青草与羊粪混在一起的味道,随意闲聊起来。

他叫李文褔,荡着200多只土羊。土羊的好处是出去了知道自己回家。他说羊会看天。“羊能得很!你看羊早晨出来不走,在圈跟前打转转,就知道天要下大雨了!不能硬赶,硬赶就赔死了!天阴得厚,羊就只上到半山坡,砸雨点子冲下山坡就往圈里跑方便嘛!晴天,羊会上到山顶,吃够了才下来。”我问了心里疑惑很久的一个问题,是否每只羊他都认得。因为在我眼里,成群的羊看上去都一个样,至少很难从它们的脸上看出不同。就好像我很担心去非洲,怕去了分不清谁是谁。尽管我这一辈子也可能去不了非洲。“认得!羊和人一样,一只羊一个样嘛!天天看,印到心里去了嘛!”我问他去过雪山下没有,他说经常去,因为羊在那里。“伏的天,天热,羊不舒服嘛,就往雪山走,挡也挡不住。我就去那里看看,安不安全。山上有狼的——你看”,我顺着他手指的方向看去,圈的篱笆上挂着一张白色带毛的羊皮,羊的头骨还在,“那就是狼吃的,哎呀,去年一夜咬死了七八只!”“那心疼坏了。”我说。“是的嘛!人都不舍得吃嘛!人一年也不舍得吃一只羊,羊是卖的。卖了才好讨生活嘛!”

圈前有两只鸡,在草里跑来跑去捉虫吃。他说鸡下的蛋吃不清就给他老父亲送去。“老父亲?”我以为听错了。“他76了,给我二弟荡羊,下边那个圈就是。”他一说,我想起来,我们刚才来的路上,的确看见一个牧羊人清瘦的背影。“他也是一个人吗?”我问。“一个人嘛!一个人好多年了嘛!”“这附近就你爷俩荡羊?”“还有两家,路远,回不得家,人都不愿来嘛!”“那你怎么愿来?”我笑问。他掏出烟来点上,咧开嘴笑了:“日子撵来的嘛!日子和狼一样凶嘛!”我知道,这里草肥,羊长得壮,可以卖个好价钱。

我问老伴怎么不陪他一起荡羊,他说得看孙子。两个孙子,一个6岁,一个7岁。儿子儿媳去了外地打工,一年回来一趟,都是孙子刚满月就撂下走的。“像撂下两只小羊崽子。”他说。他深吸了一口烟,半天才眯着眼吐出来。风迎面吹来,辣了眼,他眨了几下,还是忍不住揉了揉。他说俩孙子是喝羊奶长大的,和爹娘还不如和羊亲。过年爹娘回来,俩孙子认生,躲到羊圈里。他还说,村里的孩子不等长大就跑出去了,都走光了,都不愿荡羊,山里都是羊粪蛋蛋,外面都是金子。我们有一阵子的沉默。亚明不知从哪里摘了一捧野果,通红,玛瑙似的,说能吃。我嚼了一颗,酸里有甜,甜里有酸,有点像我们山东初夏时的樱桃。我问这是什么果,亚明不知道,李文福也不知道。“山里果子多得很!天上一颗星,山里一颗果嘛!也和星星一样,叫不上名字。”亚明把一捧果子全给了我,又走开不知找寻什么去了。我问李文福荡羊苦不苦,他说:“不觉得苦!庄稼人不苦就没有好生活嘛!得个大病连个押金都交不起,人就耽搁掉了嘛!”我说:“看你身体蛮好的。”“好得很!像头牦牛。”说着他自己先就笑起来,有些不好意思,却也透着自豪,“从来不生病,长这么大没病过,不敢生病嘛!早上起得早,空气好,吃了早饭在山上转转,看羊群走的哪个方向,到了哪里。吃了午饭再到山上转转,不歇着,身体好得很嘛!山里的空气就是药,张嘴喘气就是吃药嘛!”

山上有一条小溪,从马牙雪山上下来的,没日没夜地淌着。我们坐在这里,不见溪水,只闻其声。水里好像洒进了无数铜铃,声音脆亮得想要把整个山穿透。他长年累月住在山里,想喝水就去溪里提。“喝了五辈子了嘛!”他说。他原是青海人,祖上来到这里,世世代代在雪山下荡羊,喝雪山上流淌下来的水。他们一出生,雪山就在身体里了,像恰到好处地嵌进身体里的一块骨骼。

李文福平常没人说话,我一来,像是打开了他的话匣子,叽里咕噜说了很多。他望着眼前连绵的群山说:“山现在不好看,春天才好看!春天,香柴花都开了,红的、粉红的,满山都是!”他说的香柴花就是小杜鹃,当地人全都这样叫。“你看见了没?”他指着对面的山,“那些一墩一墩的,是琵琶花,香柴花开完了,五六月份,就是琵琶花,这么大,”他两只手拇指和食指张开、对拢,像抱着一只碗,“白的,老大的花,好看得很,整个山都白了!哎呀,你那个时候来看呀,管你看个饱。”他又指着马牙雪山说:“雪山上光石头,野生植被、雪莲少得很,有人采到过!”我问:“你没采到哇?”他又嘿嘿地笑起来。他的牙很白,在阳光下,也仿佛镀上了一层釉彩。

山里气候变化多端,即使像现在8月中旬,晚上也必得生炉子盖厚被子。他说:“冬天雪大!一场50公分厚是常有的事。一冬三四场下来,小羊羔走路都——”他两手并拢,做了个好像鱼往前游的动作。山里人的年龄不容易看,我问他多大了。“你猜!”他竟露出几分孩子气。我笑起来,“嗯——五十六七?”

“对嘛!58!”

“在这里荡羊多长时间了?”

“10年!10年了嘛!”

“10年就你自己?”

“一个人嘛!”

“那你老父亲?”

“他一个人30年了嘛!”

“你会一直荡下去?”

“会嘛!荡羊就是我这辈子的事,死了就不荡了嘛!”他嘿嘿笑起来,好像死是一件让人快乐的事。

如果生活一直如此平静,他的老父亲的今天就是20年后的他了。有一瞬我有点恍惚,好像来的路上看见的那个将鞭子背在身后的清矍背影不是别人,正是20年后的李文福。而眼前的李文福,正是20年前他的父亲。这样一想,顿有一种诡异之感。他父亲荡了30年了还在一天天荡下去,他的身子骨那样硬朗——照这样,李文福荡40年的羊好像没问题。40年间,天空、大地、山川都还是40年前的那样;对于人,自然是永恒的。在这群山深处,只有李文福是短暂的。他的儿子、孙子还会来荡羊吗?还有人把荡羊当作一辈子的事情吗?

这想法像一只飞鸟一掠而过。我们的谈话还在继续。

“屋里没电吧?”

“木有!木法看电视。”

“那,晚上羊进圈了,没事了,你怎么办?”

“听收音机嘛,新闻。”

我稍稍沉默了下,还是忍不住问:“在这里,荡羊,好不好?”

“好是好,就是寂寞得很,冬天夜长得很嘛,睡不着,一个人没有说话的人嘛!”

亚明又寻回来一捧果子,我抓了一把,一粒一粒吃。李文福不说话了,只管望着山吸烟。也不知他在想什么。或许他在回味那些夜晚。我走时,李文福有些不舍。我这一走,他又很久不必说话了——忽然设想把我留在这深山里放上几十年的羊,我逃也似的跑起来。