舒群小说《杨家岭夜话》手稿研究

写作时间与写作过程

关于小说《杨家岭夜话》的创作时间,舒群在1982年7月《人民文学》初刊本的文末附记中说:“原文本属《毛泽东故事》短篇小说专集之一,写于一九五八年前。”此作品虽发表于1982年,但最早的酝酿时间应追溯至作者在延安工作生活的时期,至少在那个时期舒群已经开始有意识地“阅历访查”了。

1940年至1945年,舒群在延安工作,担任《解放日报》文艺副刊主编。这一时期,他与党的主要领导干部尤其是毛泽东有近距离的接触和交流,毛泽东对舒群建立起了比较深厚的信任感。因此,许多文化工作上的事情,毛泽东会向舒群征求意见。而舒群对于毛泽东这位党的最高领袖也有了更加深入全面的了解。在这一层关系的基础上,舒群萌发了写作《杨家园夜话》等“毛泽东系列故事”小说的构想。

新中国成立后,舒群先是以作家身份奔赴抗美援朝前线,在三十九军一一六师师部工作。1951年因病回国,病愈后到北京工作,担任中国文学艺术界联合会副秘书长、中国作家协会秘书长。新的工作环境为舒群的文学创作提供了更加便利的条件,他的文学创作也迎来了又一个春天,“毛泽东系列故事”小说最早就创作于这一时期。他抱着“学习试做试新”“歌颂党及其领袖毛泽东同志”的目的,创作了包括《杨家岭夜话》在内的一系列小说,这些小说皆以毛泽东为人物核心,旨在塑造领袖毛泽东的伟大形象。

然而,“祸不单行,罪有双降。在打砸抢之际,勇夫群起,武士辈出之际,险夺我与二子三条命,竟掳我稿七十万字;本稿除《藕藕》《延安童话》两篇外,几占其半——三十万字,可谓多也。”“文革”期间,舒群遭到批判,包括《杨家岭夜话》在内的小说手稿在尚未发表之际即惨遭抄没,下落不明。

“文革”结束后,舒群得以平反、落实政策。在“老友黄树则同志的督促、戈杨同志的鼓动、以及诸多读者同志的赞许与要求”下,舒群“重新执笔”“追忆补佚”,先后创作了九篇小说,《杨家岭夜话》《枣园之宴》《中南海的夜》《谁说是梦》《诞》《胜似春光》《在天安门前》《黄河女》《十二月二十六日》,其中《杨家岭夜话》为“重新执笔”后完成的第一篇作品。这些小说均是舒群在回忆旧作的基础上重新完成的,虽有“旧作”为基础,但时隔近30年,人事倥偬,基本相当于重新创作了。此9篇小说加上之前完成的《藕藕》和《延安童话》,共11篇,结集为《毛泽东故事》,于1986年10月由作家出版社出版。

1986年出版的《毛泽东故事》中,除《杨家岭夜话》之外,其余10篇作品均标有具体的写作时间,《杨家岭夜话》的写作时间应该在何时?1982年7月《人民文学》初刊本中,小说结尾有一个附记,附记的文末注有“一九八二、四、四”的时间标记。同时,查阅目前保存于中国现代文学馆的该小说的手稿显示完成日期也为“一九八二、四、四”,此日期应为《杨家岭夜话》的写作完稿时间。

重新创作完成的小说《杨家岭夜话》手稿目前保存于中国现代文学馆,该篇作品最早刊发于《人民文学》杂志,此手稿由《人民文学》杂志社长期保存,后捐赠至中国现代文学馆。

手稿样态及修改情况

舒群将《杨家岭夜话》用蓝色钢笔写在15*14的方格稿纸上,共计29页,字数为5880字,属于一篇短篇小说。舒群的字迹工整清晰,美观大方,全篇用正楷写成。

手稿显示的标题为正副两个。正标题为“杨家岭夜话”并以括号形式备注“短篇小说”,副标题为“试兼纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》四十周年”。但在《人民文学》1982年7月初刊时,此副标题被删掉了,仅保留了正标题。

舒群如此明确而深情地纪念《讲话》是有原因的,目前已有的资料显示,他不仅参加了1942年的延安文艺座谈会,现场聆听了毛主席等革命家的教诲,而且还亲自参与了此次会议的筹备工作。

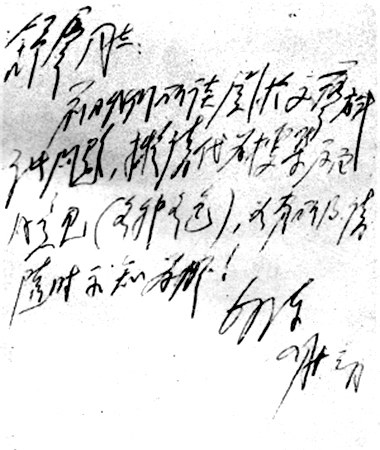

1942年4月,延安文艺座谈会召开前夕,毛泽东曾亲自致信身为《解放日报》文艺副刊主编的舒群,请他代为搜集延安各界对当时文艺方针政策的意见。信的内容如下:

毛泽东致舒群信

舒群同志:

前日我们所谈关于文艺方针诸问题,拟请代为搜集反面的意见(各种各色),如有所得,请随时示知为盼!

毛泽东

四月十三日

从此信中可以看出,毛泽东对于舒群是十分信任的。而且,在文艺座谈会召开之前,两人针对“文艺方针诸问题”已进行过深入交流探讨,毛泽东此信是希望能听到更多的意见。

两周之后,4月27日,毛泽东又致信舒群,邀请他参加即将于5月2日召开的延安文艺座谈会,这封信实际为邀请函,内容如下:

“为着交换对于目前文艺运动各方面问题的意见起见,特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公室楼下会议室内开座谈会,敬希准时出席为盼。”

接函后,舒群参加了这次对中国现代文学具有深远影响的著名会议。

虽然我们并不能十分准确地判断舒群在此次会议前向毛泽东提供了多少有益的建议,如何影响了《讲话》内容的出炉,但可以确定的是,舒群是作为一个筹备者而不是单纯的聆听者参与其中的,他对于延安文艺座谈会的参与程度显然比普通的参会者要大得多,这也使得其对这次会议的感情要比其他参会者更为深厚。所以,40年后,他要以一篇小说来致敬和纪念历史上的这次盛会,也就不难理解了。

目前收藏于中国现代文学馆的手稿实际为《人民文学》刊发之前的修改稿。舒群根据《人民文学》编辑部提出的修改意见进行了修改,所以手稿上留下了大量舒群本人的修改手迹。

整体来看,修改的幅度并不大,主要集中于三方面,一是按照编辑部的修改意见进行调整,比如在文中涉及到单位名称的地方,编辑部要求“要么用全称,要么加注释”,舒群将原稿中的“中国文抗”、“中研院”分别改为“中国文抗分会”、“中央研究院”,让名称更加完整。二是字词的修改润色,包括将一些繁体字改为简体字。三是补充完善了一些细节,使情节更加流畅、人物形象更加丰满。字词的斟酌这里不一一例举,第三种修改情况举例如下:

1.在开篇描写任正真在延安艰苦的读书生活时,手稿原文为:

(任正真)埋头于桌边、枕边、他在业余不断的学习、写作,经常坚持到三更四更,或直到五更天明。

修改后的文本为:

(任正真)埋头于桌边、枕边的本地所产的熏人的延长煤油捻儿灯下,他在业余不断的学习、写作,经常根据灯油的供给量坚持到三更四更,或直到五更天明。

修改后的文本与初刊时完全一致,我们也由此可以断定此手稿为最终的定稿本。对比修改前后的内容,修改后的内容显然更为生动,更丰富也更实际地描绘了当时解放区的艰苦生活,对于任正真等知识分子不畏艰苦、斗志昂扬的形象塑造起到了必要的衬托作用。

2.在任正真去见毛泽东的路上,有一段风景和动作细节的描写。原稿如下:

(任正真)绕过杨家岭中央大礼堂,爬上那后山经过草鞋底儿磨滑的陡径,通过那草芽儿的矮土围的豁口,踱过那溜平的闪光的金砖砌地的土坪,一进窑洞,顿然发暗,而银框眼镜也即时消失熠熠的折光、镀金。

修改后的文本为:

(任正真)绕过杨家岭中央大礼堂,爬上那后山经过草鞋底儿(踏实)磨滑的陡径,通过那(苔藓疏落)草芽儿(丛生)的矮土围的豁口,踱过那溜平的闪光的(黄锦缎铺地、)金砖砌地(似)的(山腰)土坪,一进(连史纸窗门的)窑洞,(依旧)顿然发暗,而银框眼镜也即时消失熠熠的折光、镀金。

修改后的文本增加了很多修辞性的词汇,将山径、豁口、土坪、窑洞等日常景物事物描写得更加清晰生动、准确到位,增添了作品的可读性。

3.任正真与毛泽东在谈话时,毛泽东谈起正在处理的手头事务,其中包括给周恩来、聂荣臻发电报。原稿写道:

拟发周恩来、聂荣臻同志电稿。是的,聂荣臻领导的晋察冀边区,是华北最大的抗日根据地。

修改后的文本为:

拟(定)发(给)周恩来、聂荣臻同志电稿。是的,(周恩来负责的重庆八路军办事处,是国共合作、统一战线的政治中心;)聂荣臻领导的晋察冀边区,是华北最大的抗日根据地。

这段修改增补了对于周恩来领导的重庆八路军办事处的内容,这既是呼应前面“拟定发周恩来、聂荣臻电稿”,也是对当时国内客观形势的补充,使小说的内容更客观、更完整。

4.在小说的结尾,身为厂长的任正真在东北局举行的欢迎晚会上与毛泽东重逢,两人之间一番寒暄之后,有如下的对话:

“你也是一厂之长了,而且我拜读了你的佳作;你现在若是拿起笔,就是名副其实的真正作家了……”(毛泽东)

“这要感谢主席在延安的教导,但抱恨的是,辜负了主席给我《在延安文艺座谈会上的讲话》的请帖……”(任正真)

当年延安的“烧稿事件”显然是任正真和毛泽东关系中的一个重要事件,使任正真下定决心投入到火热的前线斗争中去,离开了延安,从而错过了十分重要的延安文艺座谈会。如今旧事重提,虽已过去多年,但仍不免让气氛变得紧张。

在手稿原稿中,任正真说完上面的话之后,直接点着了烟。

“顷刻,他自己划着自己的火柴,点燃着烟;这一霎的一闪,引起毛主席半风趣半认真的意味深长的注目,凝视。”

而在修改中,舒群特意在点烟的动作之前加了一段精彩的语言声音的描写:

“在语句中,他有意重复地放慢拖长了’延安’两个声,特别加上了感召韵味的抚今追昔的重音,于’请帖’尾音徐徐落下。顷刻,他自己划着自己的火柴,点燃着烟;这一霎的一闪,引起毛主席半风趣半认真的意味深长的注目,凝视。”

这段并不长的对于声音的描写,让稍显紧张的对话内容变得缓和松弛、意味深长,有怀念、有遗憾,有说不尽的沧桑感。

纵观整个手稿的修改情况,舒群更多是在充实小说细节和丰富人物的性格,而较少情节上的大变动和大删改。由此也可以看出,这篇小说在他心中已经酝酿得十分成熟。包括小说中所描写的毛泽东“烧稿事件”,《人民文学》编辑部的初审意见是建议删除,但他仍然坚持己见,冒着“文责自负”的风险坚持保留了下来,在当时的环境下这是需要十分巨大的勇气的。

《人民文学》杂志稿签

《杨家岭夜话》写好之后,舒群将稿子投给了《人民日报》副刊部,但最终被退稿。在目前收藏于中国现代文学馆的手稿的尾部有两个附记,分别为附记一和附记二。而1982年7月刊出的《人民文学》杂志上,小说的结尾仅有一个附记,即为手稿中的附记一,附记二则被删掉了,没有刊发。其中附记二恰好是记述了舒群投稿给《人民日报》副刊的经历,内容如下:

写毕当日,投之《人民日报》副刊部。不数日,接到退稿并附信。“结合当前,我以为这篇小说很好。可惜我原以为您要写’枣园请客’,而且是短篇的散文,没想到是小说,而且是篇较长的。这样就不能在副刊上用。而且小说的版,还存有您的另一篇待发。想来想去,只好及时奉还,以便赶紧交其他报刊一用。我相信,他们一定乐于采用的。今承两位老同志的厚意,再次代投试之。(一九八二、五、一)”

从附记二的内容和时间来看,显然为退稿之后的补记。对于附记二并没有刊发的原因,《人民文学》杂志副主编李清泉曾在致丁玲的一封信中谈及原因:“舒群同志的小说,是由你交贺敬之同志,贺已转给了我。计划在最近发稿,七月号上可见。一周前我去拜访过舒群同志,商讨文中的几个细节。副题他同意删去;毛主席参与烧稿,本拟请他作些修改,因他坚持,我们尊重他的意见不动;提到文末的附注二,涉及《人民日报》退稿一事,则不仅是作者对此事的态度,还兼含有发表者对于退稿者的厚薄,于报刊之间的关系有碍,所以向舒群同志建议去掉。对于这点,他向我叙述了始末,并说因要尊重你的意见,要我和你商量,他不坚持。”(王增如《丁玲办〈中国〉》,人民文学出版社2011年3月版,第195页)舒群最终还是同意删掉了记述这段让他不太愉快经历的附记二,按李清泉的说法应该也是参考了丁玲的意见的。

随同《杨家岭夜话》手稿一起入藏中国现代文学馆的还有《人民文学》编辑部关于这篇稿件的稿签单,稿签单上有完整的各位编辑的审读意见和审稿时间,由此我们可以更清楚地了解这篇小说在《人民文学》编辑部的刊发过程。稿签单的内容如下:

此篇写毛主席在延安时代正确地教育和改造具有严重个人主义倾向的知识分子任正真的故事,毛主席和他在杨家岭一个夜晚的对话写得有声有色,独出心裁。作者用小说的形式塑造毛主席的形象,这是很值得重视的,也是写得得体的。任正真的形象读之令人难忘。

有关当时时代背景的描写不知确否?例如当时延安财政的困难状况和一系列报刊的名字。这些切忌生造。语句有生涩之处,拟改为好。

赵则训

5月17日

有关毛主席的故事,写到这个程度是不错的,从内容讲在当前也有实际教育意义,可发七月号,生涩语句在文章开头部分较多,与作者商量一下,是否改一改。

刘翠林

5月17日

同意上述意见。

文章较为朴实的记录了延安时期一些珍贵的生活,可用。只是文字上需要作润色。附记2我觉得可不用。请审定。

?

5月17日

此稿已与作者商定,在七月号刊用。曾向作者建议可不写毛主席参与烧稿,作者坚持保留不动,尊重作者意见,文责自负。建议作者取消第二条附注。据云系遵丁玲同志嘱咐添的,要取消本人无意见,要我们与丁玲商量。发稿前我再与丁玲联系后再定。文字与句法修理,恐其难于接受未提,待发稿前我再与作者联系。作不超过三、五处要紧地方的改动。

李清泉

五月二十四日

文句生涩和不通的地方,清泉同志写信给作者,未改。清泉同志嘱曰:就这样发,尊重原稿。

赵则训记。

6\18

手稿尾页还附有舒群致李清泉的一封信,信写在标有“中国作家协会”字样的信纸上,内容如下:

清泉同志:

遵嘱补正,请阅妥否,谢谢。而个别红笔道道有误,未改。

敬礼

舒群

六月十七日

舒群并未完全按照编辑部的意见进行修改,而是按照自己的想法进行了部分修改。这反映了舒群鲜明的写作个性,他对于作品有自己的理解和坚持,轻易不做大的改动。同时也反映出副主编李清泉对于作家个性的包容和理解,“就这样发,尊重原稿”,正是这一道“通行令”才有了《毛泽东故事》系列小说的开篇《杨家岭夜话》在《人民文学》杂志上的亮相。

“任正真”的原型及其意义

长期以来,大家对于小说中的关键人物任正真到底为何人猜测不断,众说纷纭,莫衷一是。有人认为是与毛泽东相熟且有传奇革命经历的朱光,有人认为是没有参加延安文艺座谈会的作家高长虹,也有人认为是作者本人。

2017年3月,秋石在《寻找那个与毛泽东争抢名著碑帖的“任正真”》一文认为,《杨家岭夜话》中的任正真,由舒群本人、朱光、艾思奇融合而成。我个人以为,这个观点是比较符合客观事实的,这篇小说显然也有着浓重的作者本人的痕迹。如在《解放日报》工作的经历、与毛泽东畅谈的经历、在东北地区担任厂矿厂长的经历、1950年春天在东北局欢迎晚会上同毛泽东会面的经历等等。但小说中的故事又不能与舒群的个人经历完全吻合,比如未能参加座谈会的情节、入党的时间等等。因此,任正真这个人物必定是在作者个人经历的基础上进行了加工与创造的,它既不能完全等同于作者本人,也不能完全忽视其与作者本人之间千丝万缕的联系。

在创作过程中,舒群糅合了其他人的故事进来,比如他十分熟悉的革命战友艾思奇、朱光,个性鲜明的作家萧军、高长虹等,他是将许多个人的故事和性格共同揉进了小说中,熔铸成了“任正真”这一人物。这显然是一种非常巧妙且成功的处理方式,他既保证了这篇以伟大领袖为人物核心的小说的真实性,又保证了作品本身的艺术性不至于因为追求真实而打了折扣。