用造型语言描绘人民军队辉煌历程——第十三届全军美展评析

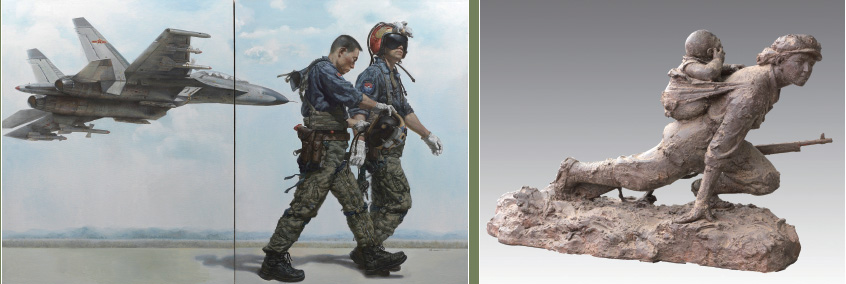

《回家》(油画) 方恩达 曾小红 作

左图:《突破第一岛链》(油画) 周末 作 右图:《长征1936》(雕塑) 郭雪 作

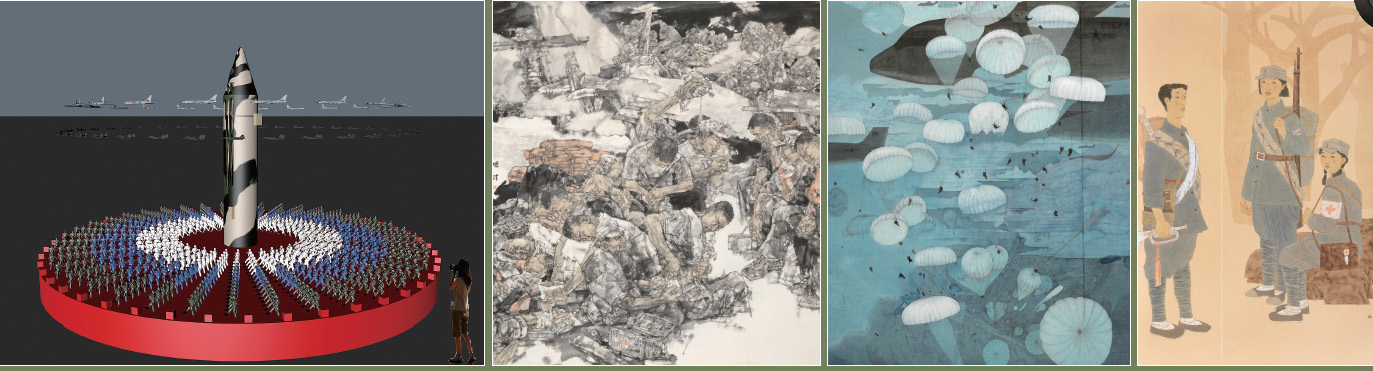

左起:《大阅兵》(装置) 许仲敏 作、《酣声鼾声》(国画) 曹晓凌 作、《中国鲲行动》(国画) 张 蕊 作、《光辉岁月·从军的路上》(国画) 安秋菊 作

左起:《塔拉的守卫者》(国画) 黄梦媛 作、《整装待发》(油画) 房子剑 作、《青春》(油画) 马振江 作

1957年7月30日,第一届全军美展在北京劳动人民文化宫隆重开幕,而立之年的人民军队举全国之力,开启了新中国军事美术创作的新纪元。60年后,庆祝中国人民解放军建军九十周年全国美术作品展览暨第十三届全军美术作品展览翻开了军事美术与时俱进的时代新篇章,这是新形势下军事题材美术创作的一次集中展示,彰显出强军文化的特征和魅力,是向党的十九大和建军90周年献上的一份厚礼。

用造型语言描绘人民军队90年来走过的辉煌历程,通过历史的描述和形象的创造来呈现人民军队不断发展壮大的精神图谱,熔铸军魂是这届展览鲜明而突出的主题。作品纵向观照了人民军队发展的关节点,既有宏大叙事又有微观描述。如《遵义会议》《1984年大阅兵》《巡堤》《出征》《踏雪边防》等作品,选取恢弘而壮阔的经典场景,再现了建军发展史上的重大事件和领袖风采,洋溢着纪念性、史诗性的精神特质和理想光芒。

强化军事美术的本质特征,弘扬高昂的爱国主义和英雄主义精神,追求阳刚崇高的军旅美术主流,是这届展览的一个显著特征。如《强军组歌》《来之能战、战之能胜》《不忘初心、砥砺奋进》等宣传画作品,在继承我军战争年代美术工作鲜明的战斗性、广泛的群众性基础上,结合现代的设计理念和数字化传播方式,最大限度地发挥了美术在当下军营环境和训练状态下的驱动力和感染力。如《青春之梦》《酣声鼾声》以抢险救灾一线的动人形象和险恶情节,反映了新一代士兵无怨无悔的奉献牺牲精神;《大国工程》《南海飞虹》以气壮山河的建设队伍和辽阔壮观的岛礁全景,反映了中国军队为维护南海和平与主权的决心和威力;《为天下安宁》《回家》以我军“蓝盔”的海外护卫行动,彰显出中国军队“爱和平、负责任”的大国风范。反映科技强军题材的作品是美展的又一个亮点,《圆梦》将画笔指涉高歌猛进的航天事业,《曙光》表现了中国海军迈入航母时代的突破性发展,《飞鲨》展现了舰载机威武出击的风采,《亮剑》用写意的笔调描绘出火箭兵枕戈待旦的壮阔境界……

新世纪以来,军旅美术呈现出丰富繁荣的态势。站在新的起点上,军旅美术如何跨越高原攀上高峰,开启军事美术创作的壮丽征程,是我们必须深入思考和研究的课题。开放兼容的创作思路,使这届美展的作品展现出当代军事美术创作的学术高度及多样化的发展趋势。特邀军事主题的实验艺术亮相展厅是这届画展的一个“高光”,《大阅兵》通过声光电等科技手段,以当代装置艺术的形式展示了我军威武雄壮的队列方阵。《一枚勋章》以别样的思路,歌颂了为新中国解放事业作出贡献的先烈,材料所承载的丰富信息,使得作品具有意蕴深邃的时间性和历史感。

现实主义的当代表述使这届美展的作品在艺术气息上具有了充分的自信,探索出与现实语境相吻合的当代转换方式。《走出梁家河》用质朴真挚的油画语言,表现了习主席知青岁月的非凡经历,以送别的场景将“陕北高原是我的根”的情怀刻画得博大而温馨。《整装待发》的作者将自己从军的甘苦体验化为训练瞬间的一个寻常景致,在平静中揭示出不平凡的战场气息和精神气度。《雨润南沙》表现韵律浓郁,以“雨”抒“情”,朦胧美中蕴含着艰苦和奉献。

注重艺术语言的个性化表达及各类艺术的均衡推进,使这届美展的整体水平跨上了一个新的台阶,彰显出军事题材美术创作的社会吸引力和艺术感召力。如《训练日志》以写生的现场感增强画面的生动性,士兵形象的塑造与个性化的笔墨语言交相辉映;《南泥湾》以焦墨建构画面,整体效果洗练并颇具内在的张力;《渡江战役五前委》以写意雕塑的方式,大刀阔斧地以形取神,体现出人物器宇轩昂的性格特征和魅力。军事主题的架上插图、连环画近年来发展迅猛,佳作不断涌现,如《浴血抗倭》《白山黑水铁血精魂》等在展览中广受好评。