“写作就是我的生命”——送别父亲苗得雨

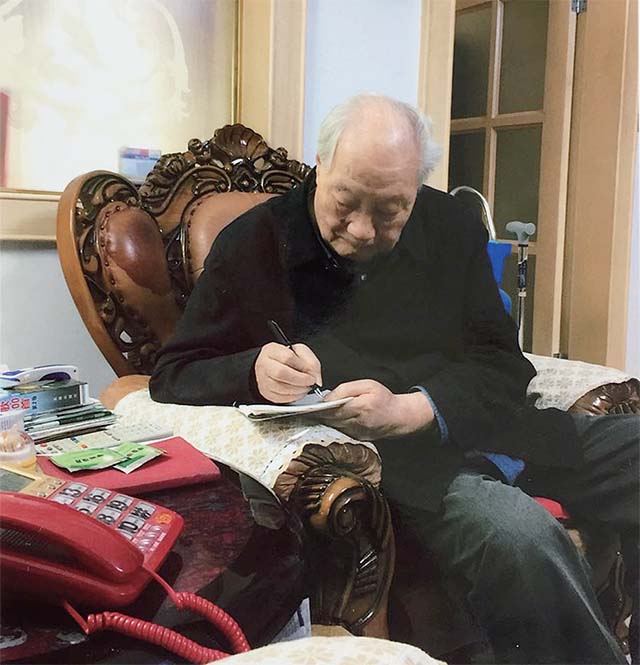

一生坚持写作的苗得雨 (摄于2016年)

1950年苗得雨在《农村大众》 报(摄于济南)

7月10日晚上快11点钟了,我的手机骤响,显示“山东省中医重症”。我忙接起,是年轻女护士不成句的急声:“苗得雨爷爷不行了,已经停止心跳了,我们正在抢救,医生让你们家属快点过来,最好都过来,带上他的衣服,快点吧……”

我一边电话通知弟弟、妹妹,和他们商量是否叫醒妈妈,一边开车往医院赶。大妹晓霞刚从香港回来,跟妈妈住在一起,最终他们还是决定叫醒妈妈,带上提前为爸爸准备好的衣服、被褥赶到。

20多分钟后,我、弟弟长伦、洪峰、弟媳周凰、大妹晓霞挽着妈妈、侄子苗青,都赶到重症病房门前。护士让我们分别进去看望。我先进去,看到爸爸在急促按压胸部的抢救仪器下,大张嘴巴喘息。

我出来之后,不想让妈妈看到爸爸那种情状,但妈妈坚持要进去:“我怎么能不进去看呢!”妈妈在妹妹搀扶下进去了。在爸爸病床边,妈妈不停地哭着呼唤爸爸,摸着爸爸的手、脚、身体、面容。爸爸竟然两次睁开了眼睛。

妈妈坚持不停止抢救:“我摸着他身上一点凉气都没有,很热呼,他没死,在省立医院就这么抢救过来了,他迷迷糊糊地做了个梦,梦见走得好远好远,是洪峰把他领回来了。只要有一口气就得抢救!你们都喊喊他,他会回来的,他还有很多事要做……”

妈妈矫永1933年生于山东莒南,比爸爸小一岁。她是在战争时期的农村剧团会演时,与前来采访的父亲相恋结合的。她才十多岁时,跟着全家躲日本鬼子“扫荡”,小脚的姥姥抱着襁褓中的三姨实在跑不动了,要扔掉。妈妈却坚持不肯扔掉妹妹,再累也要抱着妹妹一起跑,三姨一辈子都感激这个姐姐。

妈妈的坚持竟然再次出现奇迹,两个多小时后,医生出来报告,老爷子恢复了自主心跳,血压也在恢复。11日、12日都还可以。12日下午探视时,看到他眼睛上盖着他平时盖眼用的小手绢,护士说因为他刚才睁了好长时间眼睛。妈妈说:“他是等我们来呢!”

12日晚间,医生告诉我们可以不必等在重症室门口了,应该说情况转好了。但是我们刚回家不长时间,重症室的电话又打来了。我们再次赶回。这一次奇迹不再发生,爸爸疲劳的心脏在11点多钟永远停止了跳动。

这是他五年多来第五次进重症监护室。五年前第一次进重症监护室,出院后一切都很好,除了偶然喘得厉害,坚持吃药,都能在家住着,还能写作、打电话、见文友。好的时候还能走下三层楼,到院子里坐坐晒太阳,简单活动一下,甚至逛书店,去公园。其实按照他的身体状况,活到90多岁甚至百岁以上,应该一点问题没有。

但不仅仅是五年多来,近一二十年来,围绕着爸爸的“写与不写”的问题,一直令人焦虑。我们一直劝他不要写了,但每一次他说“不写了”之后,很快就会“又写了一篇”,每发表一篇都要到处宣布:“今天又有个大喜事!”他说:“写作就是我的生命,不写了还不如就合眼算了,没有写作活着就没有意义了!”山东省文联、省作协的领导和朋友们也都劝他:“苗老你就是不写,也是不可超越的大家了,作品已经那么多了,少写一篇两篇和多写一篇两篇都没什么了,身体健康要紧啊!”他却总是说:“我怕不写人家就把我忘了……”我们费尽力气劝他趁身体情况尚好,带妈妈到处游览一下,到香港的大妹和美国的小妹家去住一段,医生也说他的病“空气比吃药管用”。但他却说:“我也出过国,全国也跑遍了,哪里也不去,这里就是我的阵地,出去以后没法看报纸打电话了……”偶尔工作做得差不多,同意出游了,但很快又变主意了,坚决不走了。每天早上起床后,他在床边简单踢几下腿,活动一下胳膊,就算锻炼了,然后就忙不迭趴到办公桌上开始看书、看报、写稿、写信、打电话……

即使在医院,只要情况不严重,他仍在写,在打电话,在谈创作。我陪床的时候,他常常天刚亮就开始对我侃侃而谈,直到深夜11点前后还不终止。他声若洪钟,走廊中老远就听得见。我劝他不要说了,说话多了太累,还影响周围病房的老干部们。他反驳说:“你在这里还认识了不少老干部吗?”在病床上躺着,他要了稿纸趴在膝盖上写作,妹妹晓霞拍下了那张照片。高烧昏迷中,他仍在不停地高声谈论关于沂蒙民歌争论的问题,回到当年沂蒙农村剧团的会演中,在队伍前发表讲话:“我们这次的会演……取得了很伟大的胜利……”不停唱着那时的歌曲。在梦里说梦话有时也很有趣:“……省里来了一个大作家,不是刘知侠也不是王安友,是谁呢?原来是咱县的苗得雨!”2014年春节在家,与美国的小妹苗慧通视频电话,苗慧想起爸爸文章中有趣的歌谣,爸爸立刻说起来,一字不差,逗得小妹笑出眼泪。小妹回家探亲,也劝爸爸不要再写,爸爸全当耳边风。似乎为了显示身体尚可,还跟全家一起去了趵突泉公园内曾经住过的老宅,走了许多路。

直到近些年,我才更加发现了爸爸的聪明,他干什么都非同一般,写作、画画、演戏,研究音乐、戏剧、书法,发表演说,样样拾起来就行。他在诗歌之外创作了大量散文,其中涉及音乐、戏剧、美术甚至经济等领域,题材非常广泛,而且有大批的读者。他的天赋,我们这辈孩子们都比不上。农村人说“六指聪明”,爸爸一只手上就是有六个指头,有一个小指长在大拇指上,进城后做手术切了,只留下一节骨头。他身高超过一米八,皮肤白,面相正,许多人都说他能扮演毛泽东。他乐观、善良、质朴、天真、热情奔放,对最基层的作者更是充满热情。我走到哪儿都能碰到一些基层作者们说:“你爸爸出的所有的书都签名寄给我,我给他写的每一封信都给我回,而且一写好长……”

我以为爸爸耳朵背了,听不进话,就写在字条上劝:“现在生活这么好,国家给你那么好的待遇,也没有过去那么多困难和危险了,要珍惜,不要再操心那些事了……”我看到病房里弟弟给他写的字条上也都是:“你不懂事了吗?你是孩子吗?……”但这些劝说,随着爸爸的病情一次次加重,也更加无效。有时在家发病,救护车来了,他仍然喘息着躺在床上坚持不让抬,说:“我没病,不能住医院啊!”到了医院也不肯打针,说服半天才同意“只打一小针”。去年,第三次出重症室,看见我就叫着我的小名说:“水子,你赶紧写点儿啊!……”

出院回家,喘得上气不接下气,还着急着一一给《文艺报》《今晚报》《齐鲁晚报》等报刊的编辑朋友们和老战友打电话,报平安,谈稿子。身体稍好,就让弟弟洪峰送他去逛书店,买了他早就想买的一些书。还坚持去看望他儿童团时的老友、已经患上老年痴呆的邱鹤亭。爸爸参加工作离开村子的时候,家贫的邱鹤亭从锅里拿了个刚煮熟的地瓜,揣在怀里追上送给他。爸爸还坚持要去看望很多老友。但是很快又住院了,而且很快就进了重症监护室。

这一次也就是第四次进重症监护,山东省中医心血管科的路峰主任、重症医学科的孔立主任等组织医护力量全力救治,爸爸再次转危为安。但是切开气管加上脑血栓,爸爸不能说话也不能用右手写字了。每天只有下午20分钟的短短探视,爸爸看见妈妈和我们,用口型、手势和左手勉强写字表达的,都是“我没有病,赶紧出院回家……”

医生用了针灸和理疗帮助脑血栓恢复,让我们买些握力环等健身用品给他抓在手里锻炼,我们还买了核桃等把玩品,但爸爸看一眼就全都推开,他一生都不与这些玩物为伴,他只玩书、纸、笔。医生让他在床上略微踢一下腿锻炼,他也绝对不干。我爱人谢艺平时负责为他打字誊稿和在网上发稿,去病房看他,他用左手把文章名称、存放位置、发稿编辑一一写下来,让谢艺去办理。所以这次住院期间,他的稿子还一直在发表。重症室的医生护士们看到他发表的文章,都争相阅读,简直不相信是他写的。

山东省文联党组于钦彦书记、副主席姬德君和机关办公室、老干部处的同志们不断到重症室来探望他,带来省委宣传部领导的问候关怀。省作协张炜主席,党组杨学峰书记,王兆山、赵德发副主席等领导和朋友们也前后多次到重症室去看望他,跟他聊天,每次让爸爸高兴好久。家乡苗家庄的乡亲们也一次次赶来探视。爸爸开始还像过去那样,期待着几天就能出去,期待着春节能回家,但直到春节都没能出来。3月5日他的85岁生日也只能在重症室度过。第四次进重症住了近7个月。

出重症的时候爸爸很兴奋,见了谁都像过节一样打招呼。开始一切都向好的方向发展,但第17天还是不行了,心脏由于长期使用呼吸机,长出一个7公分大的肌壁瘤,肾脏也出现衰竭症状,只能再回重症室。送他回去的时候,年轻医生和护士们都掉泪了,说:“苗爷爷,我们真舍不得你走,这个病房还给你留着,等着你回来住……”

第五次进重症只有短短几天,没能抢救过来,孔主任和路主任都很遗憾,说:“苗老是个好人,没能抢救过来我们很难受!”

7月12日爸爸去世那天,《文艺报》恰好发表了他的《京戏中三个最好听的调》,这是他有生中发表的最后一篇文章。爸爸去世第二天,《齐鲁晚报》《济南时报》的记者们从微信圈中得到消息,即四处采访,发表了整版悼念文章。《齐鲁晚报》的消息旁边还发表了他的诗作《旱苗得雨》,并介绍是苗得雨12岁创作的作品,也是其成名之作。这首诗被列入1995年《文艺报》公布的《抗战文学名作百篇》:

苗得雨,苗得雨,

从小受苦又受穷。

爹爹逃荒下关东,

家里撇下几亩土,

全靠奶奶拉把着过,

吃的糁子煎饼稀糊涂。

鬼子汉奸没人心,

逼粮催款猛似虎。

揭去大锅还不算,

小绳拴了奶奶去。

一家大小哭成泥,

鬼子汉奸笑嘻嘻。

得雨跺脚暗发誓:

“长大报仇剥你皮!”

今年二月晴了天,

炮声一响人心恣。

八路军解放了俺家乡,

全家烧香又烧纸。

苗得雨,

心欢喜,

旱苗得雨旺嗤嗤。

有朝一日苗长成,

棵棵庄稼黄金米,

军粮送到前方去,

慰劳辛苦的好同志。

在为父亲守灵时刻看到这篇报道,我随即让家人把报纸收起来,不敢让妈妈看到。妈妈一直把爸爸的书房整理得井井有条,因为这是爸爸的习惯,他的任何一件文稿都会随手就能找到。妈妈说:“你爸爸回来看到桌子乱了,会生气!”我们怕妈妈看到那篇文章会大哭。我想,仅仅看到这篇诗歌,也就能理解爸爸的那颗写作之心为什么会一生都在沸腾不息了。

爸爸1932年生于山东沂南苗家庄,1938年6岁上私塾,后来上抗日小学,1944年12岁成为苗家庄的儿童团团长,参加发起成立了村剧团,在友伴帮助下先写了剧本《家庭会》等,也是黑板报主编,写了作品就往报社投,并配上图画。报社通联室因见他稿子配有图画,不好发表。报社社长宫达非(后任外交部副部长)检查工作时却看到这些有图画的稿子而欣喜,指示编辑牛玉华重点培养。此后,报纸经常发稿,以致几乎每期都有诗歌小调与新闻通讯两种文体稿,很快在全鲁中区产生影响。1944年的诗作《旱苗得雨》与1946年的《欢送哥哥上战场》(后定名《我送哥哥上战场》)、《走姑家》等,产生较大影响,多次被报纸介绍,《走姑家》还收入战时和1949年后的语文课本。

1946年12月6日,《大众日报》发表牛玉华的文章《孩子诗人苗得雨》。同年12月13日,《鲁中大众》出专辑,发表鲁中青联与鲁中大众报社联合通知《向苗得雨学习》,1947年2月25日延安《解放日报》在二版头题发新华社山东5日电《十四岁的孩子诗人——苗得雨》,又讯中介绍了诗作《反奸诉苦》《走姑家》《参军段》等。在此前后,解放区各报刊不少地方有作品转载与作品介绍,村里有胶东部队经过,战士都问:“这是苗得雨的庄吗?”在文学史上,评论家周良沛甚至认为:“郭沫若的《女神》决不能顶垮刘大白的《卖布谣》;艾青的创作成就再大,也不能取代苗得雨。”

7月16日去殡仪馆为爸爸送别,中午12点出家门时只有零星小雨,车队快到殡仪馆时,大雨瓢泼如注。大家都说,是苗得雨感动老天爷了。山东省委省政府、省文联省作协以及机关、大学、部队许多单位领导和朋友都是冒雨赶来,有的人因为车被水淹,徒步赶来,浑身都湿透了。有的领导和朋友来电话询问告别时间,我们一再劝他们不要来,但还是赶来了。家乡临沂市文联、沂南县委县政府等单位的领导和朋友们,苗家庄的乡亲们、曾和爸爸一起参加革命的烈士后人……都专程赶到了。爸爸在满堂飘香的鲜花丛中,神态安详。这么多领导、朋友、亲人送别他,是他等待着的。

我们随即带着爸爸的骨灰盒回沂南老家安葬,这是他一再坚持的愿望。苗家庄那块绿树掩映的墓地中,埋葬着爸爸的曾祖父母、祖父母和父母。1949年初爸爸作为鲁中南区模范代表去北京出席共青团全国代表大会,第一次受到了毛泽东、朱德、周恩来等领导的接见。回来不久即调往《鲁中南报》报社工作。爸爸走了以后,家里就剩下4个女人:老奶奶、奶奶、两个比父亲年龄更小的姑姑。爸爸走的那一天,二姑在文章里这样写:“我哥哥是1949年夏走的,记得走的那天,正是打高粱叶子的时候。全家人都哭成了泪人。奶奶就带着母亲、姐姐和我,祖孙三代四个女人去村西约五里的大桥一块高粱地里打秫秸叶(注:即高粱叶),晒干了好喂牛。地南端靠水,岸上有我家的两棵高大粗壮的柳树,枝叶茂盛。奶奶和母亲无心干活,干一阵,哭一阵,在地头上躺一阵,谁也不说话,谁也没有笑容,如同掉了心肝一般……”

奶奶和老奶奶是爸爸最亲的亲人,爸爸一直说:“我活着的时候没能好好孝敬母亲、奶奶,死了去陪陪她们……”