画画的时候

白音布朗山系列·热布吉玛(纸本水墨)

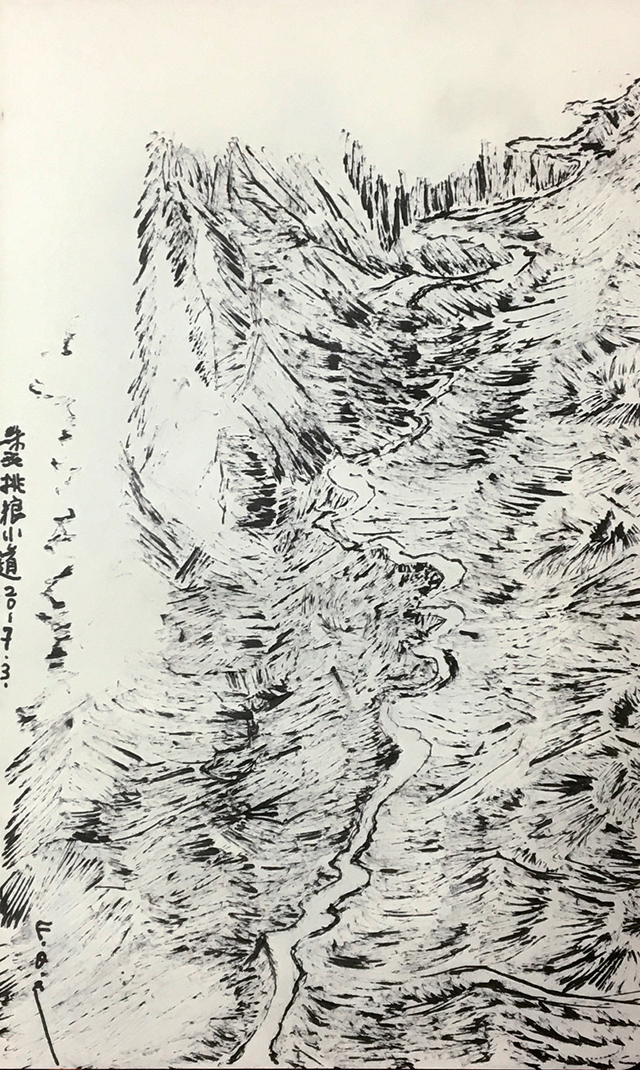

井冈山挑粮小道(速写)

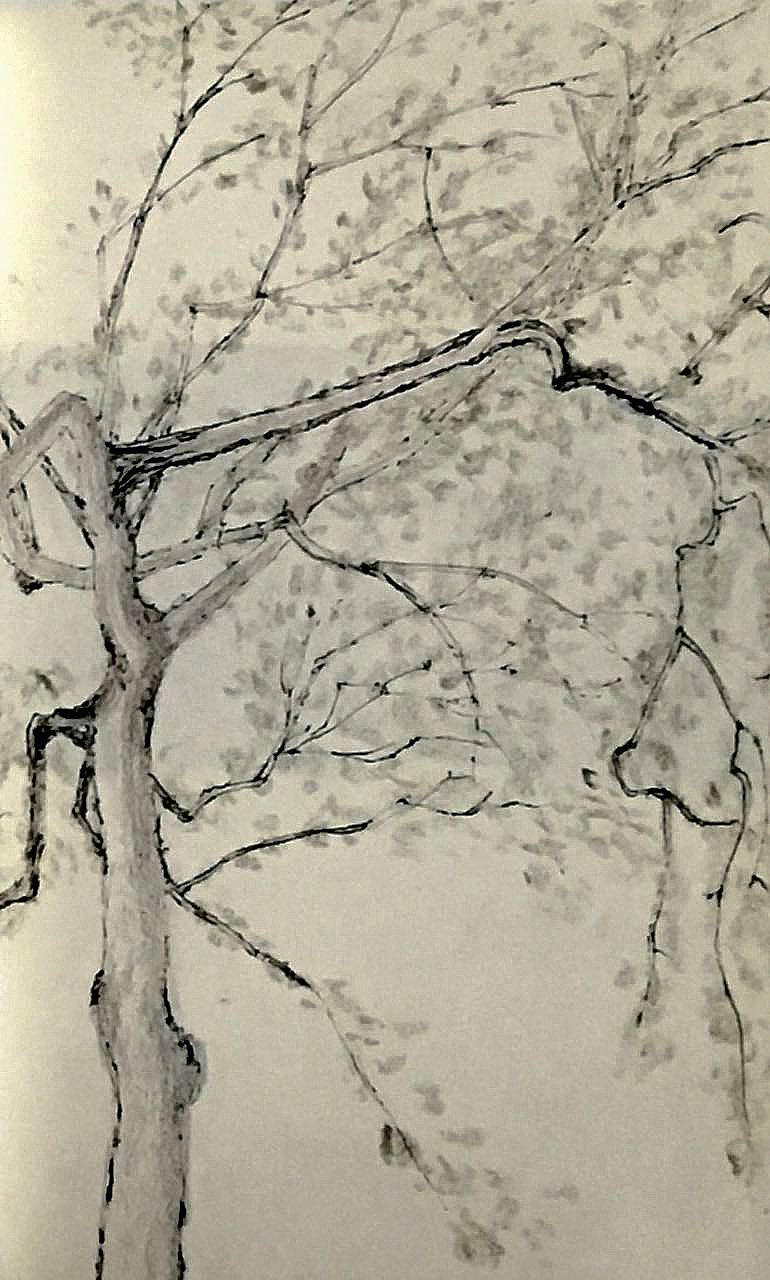

小学校的树(速写)

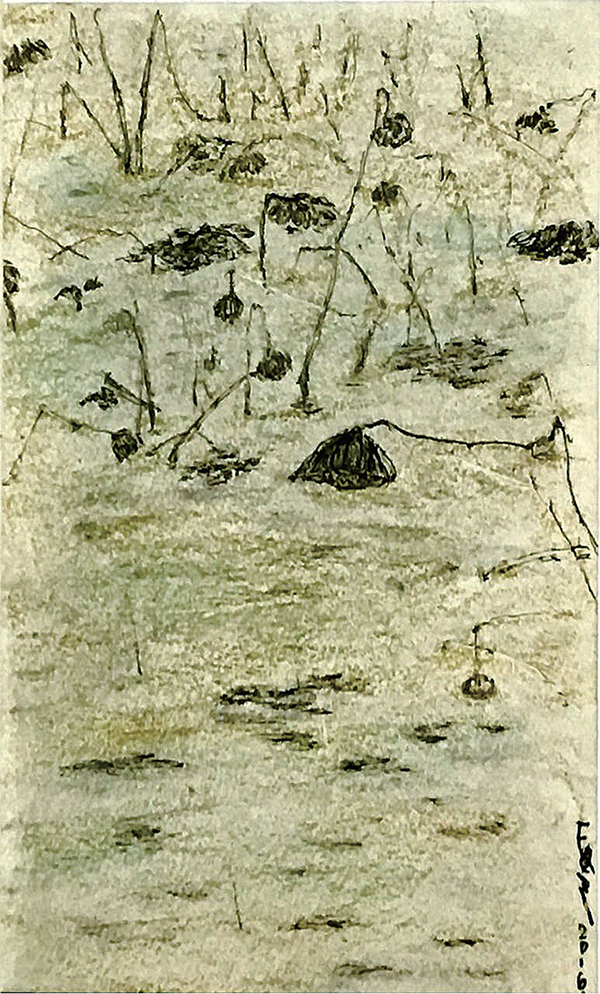

团结湖上(速写)

母亲的花草·格西(速写)

后草地向日葵(水彩速写)

辉腾锡勒的花(速写)

该学习画画的时候,我在干什么?是在内蒙古,懵懂未知,拿一根柴草棍子在沙土、绵土里乱画。上小学图画课,老师让对着课本上的天安门、芒果、电线杆子描画。我就画一个书本上的天安门、芒果和电线杆子。我们的地方离着天安门遥不可及,虽然天天想念,并作为理想长大了要去看望她,一想到天安门心红火得按捺不住想去、想早点去,可怎么才能去到那里是一系列解决不了的难题。我画过一张又一张天安门。芒果是想不出来的,画了只是画了,我想不出来这种样子的水果是什么水果,里面有些什么,颜色和味道是怎样的。芒果长在哪儿?老师说芒果树上。长芒果的树是一种什么样的树?老师说芒果树。一棵树能结几只芒果?结了芒果以后,树会是怎么样的形状?芒果的颜色一直是黄色的吗?里面呢,颜色也是黄色?苹果有绿色、黄色、红色,芒果只有黄色的吗?若干年以后见到芒果,它的里面是那种绵软的像细面团一样的进嘴就化掉的肉质,我至今也没放下对此的惊奇,想了无数回芒果,没能想出它里面是那种软乎样子。它的核,我总是留下来,保存起,看它干了以后怎么变化,前一段时间保留的芒果核干枯以后形似一只飞翔中的大雁的头颅。我舍不得丢掉芒果核,舍不得丢掉其他类似曾经让我遐想不已的食物的核。所以我攒着好多东西的核,攒着好多树上结的木质果实。

在我们干燥、空旷、寂寞的草原小城,拿什么去想念呢?拿什么去玩耍呢?拿什么去做伴呢?走丢了以后,拿什么去壮胆找到回家的路呢?感谢电线杆子,在我们高原地方,一根根矗立起来,坚持下来,从城中马路两边,到城边上坡或者下坡往远去的野外,再到孤风劲吹的戈壁荒滩,让人想要哭出来的空落的、幸福的、不以人的意志为转移的永远战胜不了的超越人想象的力大无比的大自然中,电线杆子孤傲而执著地种在那里,坚定不移地安家落户扎下根来。而我们,约莫知道一点,电线杆子是神秘的重要的,它甚至就是我们和外面世界连着的一根可以展望的路线。挂在线杆上的检修工人,也神秘莫测。我想象自己敢不敢拦腰扎一根皮带,脚蹬一双铁钉鞋子,一下一下攀上电线杆的顶部,像坐又像站地在空中做钉鞋匠修鞋那样的动作。我们常常拿一块小石头拍打电线杆子,听那根木头杆子里面神秘的电流回声。有一点是确定无疑的,那就是我们在野外走丢了找不到回家的路,沿着电线杆子走,迟早能找到人家。可是,在我们的地方,走一两天也见不到一个人啊。恐惧感仍然像没有电线杆子存在以前那样,堵在我们心口上、悬在我们头顶上。再次感谢电线杆子,春夏秋冬不曾消失不见。感谢它,带给我们的欢乐和惊喜。到了冬天,下过大雪以后的早晨,我提拎一只口袋,沿着电线杆子去捡雪夜飞临电线杆子和电线的沙鸡,因为风雪看不见前路,被拦截摔下冻死在雪地里。这是每年深冬,像童话一样的奇遇,想一想那些可怜的沙鸡,噩梦一般的遭遇,和我们残酷的欢喜,不敢想象这样的生活还能重复。确实再无沙鸡,走那样的穷途末路了。在我们的现实生活中,已经看不见沙鸡。现在的内蒙古,冬天常常没有雪落。

我的画画的可能也没有建立起来。懵懂的我继续上路。我从大学教师去做文学编辑,那时候,我写过一些小说、评论和散文作品,心里执著地想,这一生如果写不出那么好的文学作品,就去编出好的作品。小时候想读书,为读书经受的苦寒,获得的喜悦和幸福,刻骨铭心。很小的时候立下过一个心愿,去写出给过我滋养那样的好的文学作品。然后就一面写作,一面想要成为一名文学编辑,去编辑出版其他作家的好作品,给更多想读书的人们好的文学滋养。终于,我实现了去做一名文学编辑的梦想,也编辑出版了一些优秀的作品,这样的工作和生活已过去了30多年,至今不曾改变,而且不会改变。文学是其他艺术形式的基础。文学是形象的哲学,是人和生活可能建立实质性关系的其中一条重要路径。在漫长的跋涉过程中,我学习着,写作着,编辑着。在38岁的时候,无准备中,延伸到创作和演出舞蹈剧场作品,并在世界各地的国际艺术节、舞蹈节、戏剧节进行艺术交流和展演,与我的团队一起获得过不俗的声誉和奖项,如《身体报告》2004年荣获第25届苏黎士国际戏剧节金奖,并在许多西方和亚洲国家的舞蹈中心、城市剧场受邀演出我们的作品。在舞台上,我学习到的是进一步的生活和艺术教育。从表面上看,它延误了我一些写作,其实舞台艺术实践给予我的帮助,超出想象。我和生活的关系,我的思想途径,又多了从舞蹈开始认识和体会更多,学习和理解更多,对于生活的实质性认知与文学方向获得的是相一致的。而文学写作和舞台艺术创作一样,有自身规律,有共通的艺术品质。写作行为和文学的艺术之间,有不小的距离,在有限的时间和生命里,我想为文学达到其艺术那样的高度而倾心尽力。我从舞台艺术实践中学习到的节制分寸,将贯穿于我的文学写作中。因为文学和舞台艺术实践给予我的浸淫和鼓励,今天,我能够去画画。

曾经,在参加世界各地的艺术活动过程中,我利用工作间隙,不辞辛苦地奔波于当地的艺术博物馆、历史博物馆、民俗文化博物馆、战争纪念馆、船舶、乐器、陶瓷、服饰、武器等博物馆,观赏世界名画,领略一个国家、一个民族的过去、现在和未来。一个博物馆可以连看三天、四天,下次再去到这个国家这个城市,继续去看,一个博物馆去看过三四次、七八次。有过不少回,站在一幅喜欢的绘画作品前想,我理解了这幅作品,却不能够画出我理解的东西。即便是简单之极的笔触,自己也做不到。某一天,我中午写字,写得手松动了,想画画了。这之后,一面工作,一面写作、画画。我想画心里萌发的东西,想画感觉到的东西,想画在灵魂里窜动的东西,想画我发现的东西、思想的东西,想画能够带给我鼓励的东西,想画能够进到人心里的东西。我知道,我仍然是懵懂的,我的路还长着呢,我要学习和领会的东西多着呢,要做的功课也多着呢。我在学习和尝试,怎样画出来经过了我的心的东西。