凤鸣·银鱼·富春——读黄裳札记

在上海一家旧书店网购了一册黄裳的《榆下杂说》初版本,上海古籍出版社1992年8月版,当时只印了2500册。这是黄裳比较重要的一册集子,后来再版过。此书后记写了他对于理想的读书随笔的美好期待:“如能在浩如烟海的册籍中发现一二新鲜的意见,珍奇的记事,是不能不使人精神一振的。加以选抄、阐释,正是翻阅了若干书册以后的结果,不是可以随手拾来的。”这册书得来,还有一个小小的意外,就是书后有一枚很小的书店印章,名为“凤鸣书店”。此书店由当时在上海做编辑的陆灏创办,但不久就消失了。在不少当代文人的日记、文章和书信中,均见过关于此书店的信息,故而颇有印象。后来在网上查了一下,有不少关于这个书店的消息。诸如王元化、黄裳等海上文人皆曾为这家书店签名出售,扬之水还曾帮着在北京联系出版社买书,施蛰存也曾在书店寄售过一批旧洋书,据说后来被研究民国上海的李欧梵买走了一些。

北京的《读书》杂志也曾刊登过凤鸣书店的广告,写得很有味道,其中有这样一句,很令人动心:“诗曰:‘凤凰鸣兮,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。’——凤鸣未必寓意于此,但总之这是一个吉祥的名字。不过,重要的是在求友吧。如果真的能够成为书友们常常聚会的小小书屋;或者,以书为媒,系一脉爱书人的情愫,那么,‘凤兮凤兮’,一鸣之下,当不会寂寞的。”作为凤鸣书店的主人,陆灏当时尚是《文汇读书周报》的编辑,结识文人名流甚多,因此凭借这种资源,为读者介绍一些好书,求得一些签名本,也是好的;而从另一个方面,在人文著作出版不甚景气的上世纪90年代初,这样一个文人书店,也为不少文人的著作获得了更多的读者。这是网络时代之前所留存的一点读书人的古风,乃真正是意在“求友”。诸如黄裳的这册盖有书店名章的《榆下杂说》,虽然印刷数量十分有限,但在凤鸣书店还是颇售出了不少呢。

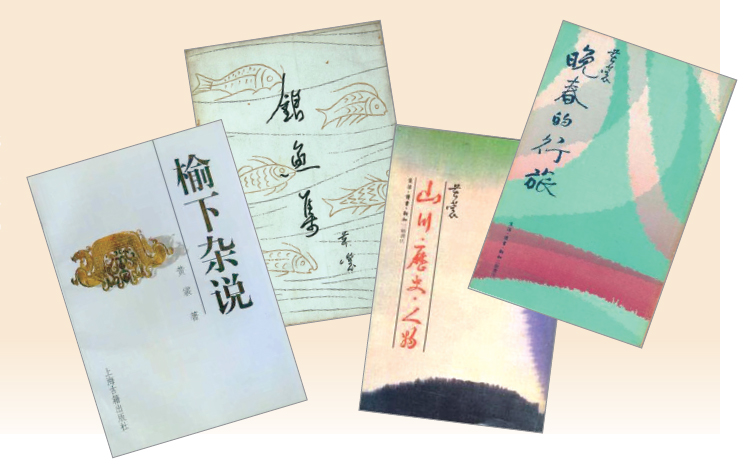

黄裳有一册书话集,名为《银鱼集》,由三联书店出版。此书书名取得清雅又可爱。三联书店在范用主编时期,曾先后出版过黄裳的《榆下杂说》《翠墨集》《珠还纪事》和《银鱼集》等多册,其中除《银鱼集》外,皆由范用先生亲自操刀设计封面。这册《银鱼集》,封面上用黄裳的手迹作书名,底图为几条可爱的游鱼,别无其他元素,甚至连出版社名也省略了,真是分外地简洁、古朴与雅致。此书的设计者是著名的图书装帧家钱月华,钱先生设计的著作曾获得过全国图书装帧评比一等奖。但恰恰是这个封面,被很多书衣爱好者所议论,以为虽然雅致,但“图不对题”,显然是“美编偷懒”,甚至还有为钱先生的设计进行辩护的,以为“感觉好就行”。我翻阅此书的后记,不难发现黄裳对于书名中的“银鱼”有着明确的解释:“有时打开一本旧书,会忽然发现一条两三分长的银灰色的细长小虫,一下子就钻到不知道什么地方去了。”显然,此“银鱼”乃是书虫的另一种别致的称呼。黄裳还说,古人的题跋之中就有“银鱼乱走”的句子,而据说有的虫子三次吃掉书叶里的“神仙”字样,就成了“脉望”,并感叹说:“真是值得羡慕的虫子”。

黄裳喜欢藏书,爱写书话文章,但若出书在书名中找出可供钳入一个和“书”字有关词语,则是恐怕已经被他人用尽了,故而便选用了一个“银鱼集”这样的名目。但既然此书名乃是书虫的别称,何以被设计者理解成为水中畅游的银色小鱼呢,难道真如读者批评的那样,设计家不读书之故?恰好手边有一册范用先生编选的《存牍辑览》,我粗翻阅了一下,发现里面收录黄裳致范用的一封信,谈的正是他对这册集子的封面的设想。在这封信中,黄裳写道:“关于封面设计,请你考虑决定即好。寄上一本《河南出土空心砖拓片集》,其中第八十二条有三条鱼,颇古朴可爱,是否可以加以利用。或制一满版作衬底,或作为上下镶边,各安排一长条,或仅用一条。我没有经验,请决定。”由此可以断定,封面采用“银鱼”而非“书虫”,其实正是黄裳本人的意见,甚至设计的整体构想,也是按黄裳的意图来操办的。因手头没有黄裳所说的那册古书,故而不知道作为美术编辑的钱月华先生是否采用了黄裳所推荐的“颇古朴可爱”的“三条鱼”图案?

黄裳除了书话散文之外,在游记写作上也是颇为用心的。上世纪80年代初,黄裳写了不少“游山玩水”的文章,颇为人称道,对此,他自己也是很看重的。每编散文选集,黄裳总是将游记散文作为重要篇目,诸如《过去的足迹》《好山好水》《黄裳自选集》等集子,均是如此。黄裳的游记代表作还有《金陵五记》《新北京》《山川·历史·人物》《晚春的行旅》等集子,其中文章的内容多为寻访古迹、凭吊历史、搜求旧籍、领略山川,可谓后来流行一时的“文化大散文”的滥觞。但黄裳的这些游记文章,区别于后来的“文化大散文”,还在于其中有对当时社会环境的一种深深的个人寄寓,试图在追寻历史的过程中接通当下的现实,从而以他摇曳动人的笔触写出个人的意见和态度,这是一份书生所抱有的情怀,也是一种文人所独有的情结。可以说,黄裳的这些游记散文,绝不是摘抄一些历史的典故,也绝不是简单空泛地谈论一些文化命题,而是带有鲜明的个人态度和情绪的,这也正是黄裳散文的一个重要特征。

黄裳的游记散文之佳,乃是有目共睹。倒是读范用先生编选的《存牍辑览》时,发现还有一个值得注意的细节,却是少人关注的。黄裳在给范的信中曾屡次提及他的一个想法,即是编选一册以《富春集》为书名的游记文集。后来大约是所编的内容过多,经过一分为二才得以出版,也便是在香港三联书店出版的《山川·历史·人物》和《晚春的行旅》。前者后来在内地的花城出版社出版,改为《花步集》,后者则由湖南人民出版社出版,列入该社策划的“骆驼文丛”之中,但不知为何,《富春集》这个十分优美的书名却一直未能采用。文集《晚春的行旅》中有一篇写于1981年10月1日的游记《富春》,他说不仅仅因为这条江水有一个“非凡美丽的名字,仿佛一提起就会梦见在烟峦云树中隐约出现的一位仪态万方、丰神绝世的美人”,更重要的是,这条江水还与梁代吴均的《与宋元思书》、元代画家黄子久的《富春山居图》和郁达夫的《钓台的春昼》等名作有关。由此可见,黄裳拟命名的《富春集》,乃是有着一种深深的文人寄托在其中的。想来若有有心人再编选其游记文选,何不就用此书名呢?