杜鹏程与中篇小说《历史的脚步声》

魏钢焰致杜鹏程信

在一封1978年5月30日致友人王愿坚的信中,杜鹏程这样描述刚过去不久的动乱生活:“我觉着,对我们这样人来说,这一段经历,也是个很好的考验和锻炼。它也许会促使我们更深沉更成熟一点。拿我来说,以前对斗争的复杂性,就没有现在理解得深。有时候单纯得像个孩子似的,对坏人干坏事的那一套卑鄙勾当,真是想象不出来。这多年,总算有了一些见识,这对你我这搞创作的人说,不能说没有益处。我写得慢又写得少,被‘四人帮’折腾的心脏病和高血压挺严重,只能半天工作。但是‘壮心不已’,总还想写一点接近艺术作品的东西。”由此可见,虽然动乱中饱受摧残,杜鹏程仍然“壮心不已”,对写作充满信心和热情。而他也的确在实践中践行了自己在信中所流露的想法,在“文革”结束不久,即迅速地拿起笔,踏上了新的文学行军路。中篇小说《历史的脚步声》(以下简称《历》)即是他重新投入写作后交出的第一份“成绩单”。

这份“成绩单”对于杜鹏程而言意义非凡,它意味着作者在被迫封笔10年之久后的重新上路,同时也是他在写作上的一次“回归”。这篇取材于解放战争的小说是他在创作了众多新中国建设题材小说之后又一次回归他所熟悉的战争题材,与《保卫延安》这部经典之作遥相呼应。然而,根据1993年陕西人民出版社出版的四卷本《杜鹏程文集》中关于他著作年表的统计,这篇作品是他在文革结束后发表的惟一一篇小说,可以称之为其小说创作生涯的“绝唱”。从踌躇满志到戛然而止,中间只创作了这一篇小说,其中原因,耐人寻味。

一

根据手稿信息显示,这篇小说初稿的完成时间是1977年4月5日,“在群众愤怒声讨‘四人帮’的喊声中”,杜鹏程于陕西省大荔县雷北大队“疾书而成”,由此可见作者创作时澎湃的激情。

与《保卫延安》的九易其稿一样,《历》的创作过程也充满艰辛。查阅杜鹏程家属捐赠给中国现代文学馆的资料可知,作者在创作该篇小说的过程中也是多易其稿,并因此产生了多个版本的手稿。在题目上,小说最初命名为“心里的颂歌”(此标题之上还曾有一个“我”字,但后来被划去,或许作者曾打算将其命名为“我心里的颂歌”),同时有一个副标题“记一位老战士”,这位老战士也即是小说中的重要人物——“老骨干”方田柱,由副标题可以看出作者在最初构思时所设定的主要叙事人物和主题指向,即,老方为这篇小说的核心人物,展现普通战士的战斗精神和思想风貌则是主要的叙事主题。其后,小说题目又先后被修改为“祁连山”、“风雪祁连山”、“历史的脚步声”。在目前收藏于中国现代文学馆的手稿资料中,以《心里的颂歌》命名的手稿修改稿多达七稿,以《祁连山》命名的手稿有一稿,以《风雪祁连山》命名的手稿有四稿,它们皆是《历史的脚步声》这篇小说的前身,构成了一个丰富的动态化的手稿谱系。但是这些手稿由于种种原因,并非都完整无损,很多为残稿,内容不全。相比较而言,《心里的颂歌》第一稿保存得最为完整,鉴于此稿也是最早的一个版本,可以窥到作者最初的设想,我们不妨以此手稿版本(以下称“手稿本”)来与刊出后的版本(以下称“初刊本”)做一个对比分析。

首先从章节安排上,手稿本显示了更宏大的结构和更丰富的情节。手稿本共有八个章节,标题分别为:一、边疆来客;二、草原上;三、一两个小鬼;四、又是一个“小鬼”;五、草原枪声;六、风雪祁连山;七、又是次长征;八、高绝的山峰。《延河》初刊时分为四个章节,同时取消了章节标题的设置,以数字“一”、“二”、“三”、“四”代之。从手稿本的章节标题可以看出,作者要表现的内容远不止初刊本中的“风雪祁连山”这一场战役那么简单,故事发生的地点也不仅是在雪山上,还有草原、山峰、边地,小说的地理空间更为广阔;在人物设置上,“小鬼”等普通和次要人物也更多,人物谱系更丰富;同时还可以看出战士们要经历的战役也更多更艰难,故事线索更长更复杂。所以,从章节设置来看,刊出后的版本像是一个“简化版”。

其次从小说的开头来看,手稿本也展现了和初刊本截然不同的叙事风格、节奏和气象。

手稿本开篇:

提起“边疆”,心里就涌起了思念故乡一样的悠悠不尽之情。我在边疆地区工作了好些年,那里有许多和我一样经历过长期战斗生活的战友。现在我居住的这古老城市,虽然离他们有万里之遥,但这里是他们到“内地”工作、学习或探亲的必经之途,所以我经常能看到边疆来的同志,经常能和他们屈膝长谈……

一天大雪纷飞,远山近景全是雾茫茫的一片。突然,两位中年军人,??而入,他俩胳膊上搭着军大衣,手里提着旅行包,说他们是到“关内”来接新兵的。高个儿,显得精干而英俊的是师政治委员赵XX;粗短健壮,眼睛时时闪着笑意的是付师长,虽然别离好多年,他们的名字和模样还都记得清清楚楚。可是在我头脑中留下的最深的还是他们刚参军时的幼小的形象……

《延河》初刊本开篇:

一九四九年秋季,我军拿下西宁以后,甘肃、青海等省的残余敌人,人踏人马踏马,像到了世界末日似的向河西走廊溃逃。我主力部队,从兰州出发,顺着“兰新公路”不分日夜的猛追敌人。这时,我军拿下西宁的部队,如果能抽出一部分兵力,飞越祁连山,抄近路插到河西走廊的张掖县一带,便能拦头截住潮水似狂逃的敌人。只要这一仗打好,整个西北战场可以说再没有什么决定性的战斗了。可是,从渭河两岸酷热的夏季,到秋霜降到青海草原的时日,战士们枪不离肩、马不离鞍地走遍了好几省,征战近万里,十分疲劳,还穿着破烂的鞋子和让汗水泡湿了的单军衣,要奔驰数百里,翻过万年积雪的祁连山,没有十日半月的“休整”和准备的时间,是万万不行的。别说什么“不行”,别说什么“雪山”,能争取早一日、早一小时插到河西走廊,这就是目下中国革命最紧迫的需要。

很明显,两个版本的开头存在较大差异。在写法上,手稿本有一个类似于古代传统长篇小说的经典开头,先从外部环境描写开始铺垫,进而人物缓缓登场,作者颇有耐心的叙事隐约透出后面故事发展的繁复性和开阔性。而在初刊本中,则直入主题,交代翻越祁连山的必要性和紧迫性,是为一场战斗而做的简单有力的说明,起到了营造战斗氛围的目的。可以说,两个不同的开头展开了两种不同的小说气象,而手稿本无疑更为开阔。

再来看内容。初刊本的《历》描写了一场具体的战役,展示了翻越雪山过程中人与自然的壮烈搏斗。而手稿本所显示的内容则是一个更丰富的故事,小说中主要人物的过往经历均有详细的交代,部队成长壮大的过程也有具体叙述。在手稿本中,祁连山之战不过是整篇小说的一个部分,一个情节。初刊本的《历》实际上与手稿本中第六个章节“祁连山”形成了对应关系,只不过作者在手稿本的基础上进行了更加细致的加工和修改,将其从一个章节上升为一个相对独立的故事。很显然,在从手稿到刊出的过程中,作者对最初的创作计划进行了较大幅度的修改和重建,最终来到读者面前的作品是一个简化了的作品。

对于进行这种改动的原因,作者在1977年12月13日致王愿坚的信中曾经谈及,他说:“随信寄去《延河》一份,上面有我写的一篇‘历史的脚步声’……这是一中篇,准备写七八万字,可是写了四万多字,因刊物急于发稿,匆忙压缩。”这封信道出了进行如此大幅度改变的一个最重要的原因,即来自刊物方面发稿的需要。在有些仓促的改动中,小说由一个七八万字的长篇缩短为了一个两万字的中篇。

这次仓促“手术”给小说带来的影响是显而易见的,尽管作者在第六章的基础上进行了认真的修改和调整,尽量使故事完整,使人物丰满立体,但相比于手稿本所显示的内容,小说的完整性和丰富性明显打了不少折扣。

二

《历》发表于1977年《延河》杂志10月、11月合刊,发表之后并未引起太大反响,尤其是在《保卫延安》获得正式平反之后,人们关注的目光还是聚集于这部创作于50年代的经典之作。杜鹏程在《我的小传》一文中,回忆《历》时说:“这是我在‘四人帮’垮台之后写的第一个中篇,三万余字,回忆一段惊心动魄的战争生活。它是充满激情,使人动情和深思的作品。可是在文学的喧闹声中,它变得无声无息。”“无声无息”的确是这篇小说问世之后所面临的尴尬境遇。

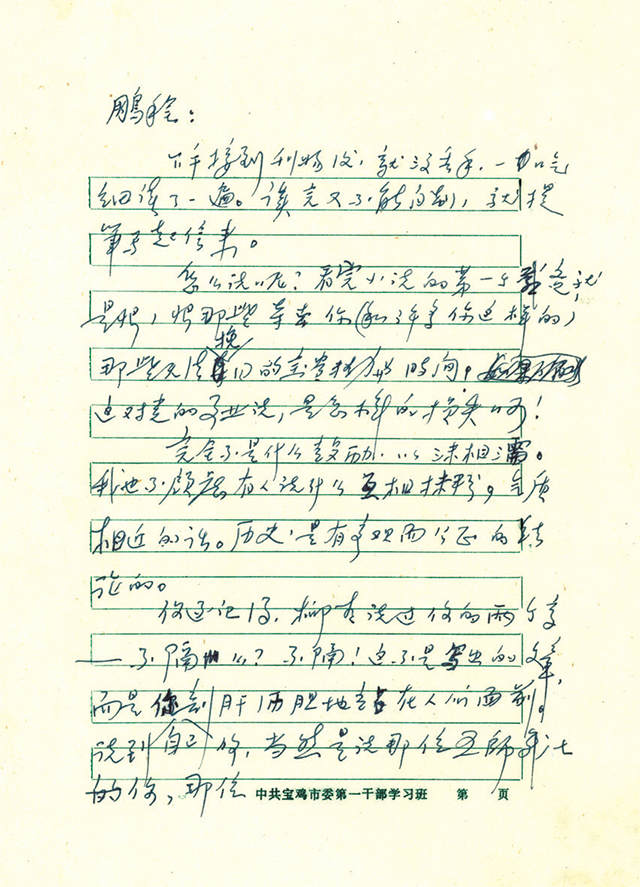

《历》发表之后,杜鹏程拿给了同样也是作家的好友魏钢焰去看,请他提修改意见。魏钢焰并不客气,读完之后回了一封长达7页的信,详细说明了自己的阅读感受并提出了四点建议,鉴于信中所写内容绝大部分围绕作品展开,我们不妨将其视为一篇有力的评论。内容摘录如下:

鹏程:

下午接到刊物后,就没丢手,一口气细读了一遍。读完又不能自制,就提笔写起信来。

怎么说呢?看完小说的第一个感觉就是恨,恨那些夺去你(和许多你这样的)那些无法挽回的宝贵经历时间!这对党的事业说,是怎样的损失啊!

完全不是什么鼓励,以沫相濡。我也不顾虑有人说什么互相抹粉,气质相近的话。历史是有客观而公正的结论的。

你还记得,柳青说过你的两个字——不隔么?不隔!这不是写出的文章,而是你自己剖肝沥胆地站在人们面前。说到你,当然是说那位五师战士的你,那位把自己的生命身心交付给党和人民的你。(别人不写革命可以,我不写革命没法活——孙全厚)。然而,又不仅是如此,还是一位自觉地把历史担子与人民一起肩负起来的你!一位政治上思想上更成熟的你!一位可以自如雄浑地用艺术画笔把这心灵如此形象、细微、豪迈地挥洒与历史画布上的艺术家!

固然,我没到过祁连,但也经历过一些战斗生活。也看过不少描写战争的书文,我可以这样告(诉)你。我像是第一次看见了我们的部队、行军和心灵似的。准不准吧,它很有“铁流”的气势,然而是中国的,你的。因而,我觉得它的成功不仅在于文章本身,而更在于它所显示出的潜在力量。

如果不是从一般意义上谈人物,而是从你对部队这个集体(五师)的认识、感情、内心世界的剖析和这一切化为作者的灵魂去看,可以说,是最深的!而这一切,你还可以把它淋漓尽致地、结合人物创造(比周大勇再深一层的),更完整系统在艺术作品中表现出来。(我不是说,保卫延安中连队及中层指挥员的描写,以及其它动人章节,大勇突围前后的描写不是杰作。而是说,从“历”稿中,我看出你还没有完整表现的那个集体独特的精神世界。它比“保”书已写过的更广更深。)

这些内容及情感的表现,在今日表现它,不用说有多么巨大的意义和内容呵!你正是为了这个才又写起这些人物和事件的。但,他们精神之崇高等等,似乎你还想得不透,也写得不透。似乎你是激愤于敌人之践踏迫害他们,而放喉痛歌的。但是否应痛定思痛,好好结合这几十年,回顾一下那些逝去和今日还骑着冰马在雪谷中指路的活着的英雄。从这脚步的不可抗拒,这些历史指靠的人物的精神境界,坚定信念,无畏无私,百折不挠(一个邓的三上三下,一个贺帅的经历就是典型)去写。这问题我没想清,在文章的结尾处,我写的那几句话算是一点思路吧。这算是意见之一。

之二。就是文章的调子。我倾向于不要大动,而删去一些重复的,悲痛残酷的场面,使一些本来不是私人的场面更明朗化,如老方过河后,如老方靠在烈士身上。真死已不少,就不要假死了。文中把大胜利大追击的气氛、背景作一线索交叉起来,使文中气氛也不单调。为什么不要大动?我觉得这种文气,不是凭空来的,是一种抑愤深念。如能转化而有新的调子,那当然可以大改,否则,勉强硬扭,不一定好,你说(呢)?

之三是关于人物。我以为这是一篇诗散文,虽然你无意写成这样。要从小说讲,我觉得赵的形象大有开掘余地,不是说多写。因为他的地位、逝去的形象以及他的历史,都有此基础。是否从那种毫不惜己、从容献身的乐观主义为基调去写。部队中我见过这类同志,是真正的大乐天。(毁灭中美迭里札和木罗式加都有此味道)。想想看眼看就胜利了,这些从血液中都渗透着党的理想的人,从容的献身。(这是更大的勇敢,我认为。)文中应有他的内心活动,有表现,有评价描写。老方,是中心人物,但个性化不够,他是较之孙全厚不同的“班政委”,身为马夫,心念全军。这一点是看出来的,但是否有些“首长味?”“X论味?”“文气?”……要能既充分写出“班政委”而又有个性、有劳动人民质朴本色就好了。表现它的情节,缺乏层次、区别、连贯,也可以勾得更明显些,氛围气上,可以更多彩些。(像一开始过河,是否太严峻?过羊肠岭,可把笔甩开写敌溃。)

之四,文中有一些不够精练的议论和过多过文的议论性的语言,这些部分适当压缩可能更有力。

先写到这儿吧,多么想面谈呵,离开西安,千不念万不想,就是怀念失去了和同志们交谈促进交流的机会。没有这,创作也难。

毋庸怀疑。此文就不?一?,脚步声也是要震响未来传之征途的。

钢焰。7月12日夜十二时

尽管信中有“震响未来传之征途”等不少溢美之词和客套之语,魏仍从小说的人物塑造、叙事基调、叙事节奏等几个方面提出了不少建议。其中有些建议相当中肯,比如在谈及人物塑造时他所说的“还可以把它淋漓尽致地、结合人物创造(比周大勇再深一层的),更完整系统在艺术作品中表现出来。”显然是恰当的。这篇小说对人民军队翻越雪山时高昂的斗志和不怕牺牲的战斗精神营造得相当成功,但是对个体人物的勾勒存在平面化和符号化的问题。再比如对于整篇小说的气氛过于“严峻”而不够“多彩”的评述也是客观的,这些问题的存在的确影响了小说的艺术水准。

作者本人对这篇小说其实也并不满意。同样是在1977年12月13日致王愿坚的信中,他说:“现在这个东西(指《历史的脚步声》),我对自己深为不满。”杜鹏程的不满当然首先是针对作品的,他自己也深知这种仓促而大幅度的修改所带来的问题。但他的不满或许还有另外一个指向,在1978年5月30日致王愿坚的信中,他说:“‘历史(的)脚步声’原来准备写成七八万字的中篇,后因身体不好(血压突然升高),写了两万数千字而没有搞下去。”由此可见,《历》未能按原计划完成除了刊物方面的因素还有作者自身身体欠佳的原因,杜鹏程的“深为不满”也许有对自己身体状况的不满和失望。

其实对于“文革”后的杜鹏程来说,身体欠佳一直困扰着他的创作。由于长期的迫害和折磨,高血压、心脏病、胃溃疡等疾病找上门来,让他无法进行长时间的、持续性的写作,写起字来手不停地抖。在1960年至1965年,杜鹏程曾创作了一部长达60余万字的长篇小说《太平年月》,但当时正值特殊时期,小说并未完成修改和出版。新时期之后,杜鹏程曾多次表示要动笔修改这部长篇作品,但直到去世,这个愿望都未完成。究其原因,身体方面的疾病是阻碍他的最重要的因素。学者赵俊贤曾回忆“老杜做了最大的努力,临终前几年已意识到难以完成这项工程(修改《太平年月》),便主动放弃了;代之以写各种短文,包括为后学者作序、写书评之类。这说明,他总要做些力所能及的工作,他力图一息尚存,奋斗不止”(赵俊贤《魏钢焰评述杜鹏程及其文学创作访谈》《乌鲁木齐职业大学学报》2013年第4期)。

杜鹏程是一位革命作家,一生为人民的革命事业奔走在前线。“文革”结束后,尽管有老骥伏枥之心,但无奈太多病痛的侵袭。晚年他在创作上的沉寂,有太多客观的原因和无奈的成分,就如这篇匆忙完成而实际并未全部完成的《历》,写满了他的遗憾。