《天才捕手》:当沃尔夫遇上珀金斯

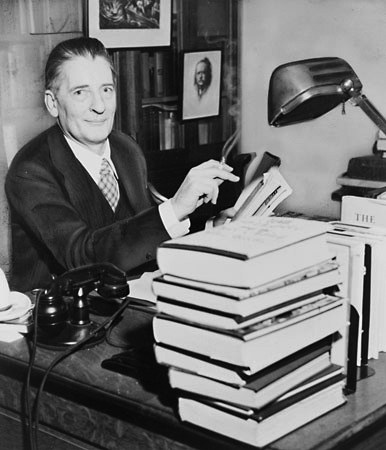

工作中的珀金斯

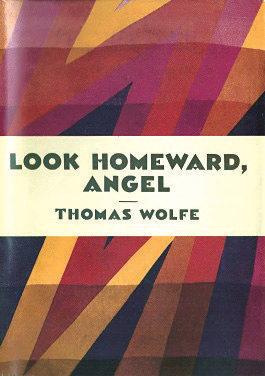

由珀金斯编辑出版的《天使,望故乡》

1929年11月开始的大萧条,是美国人的一场梦魇。黄金时代的兴奋与狂热戛然而止,一场席卷西方世界的经济危机从天而降。

一战的胜利给美国带来了和平与机遇,人们离乡背井,涌入大城市寻找发财和成功的机会。然而,没有精神支撑的财富是虚妄的,轻率的成功与轻易的失败结伴而行,表面的浮华和乐观背后是深深的迷惘,越来越多的人越过严苛的禁酒法令,躲进阴暗的酒吧里,醉倒在爵士乐和酒精勾兑的欢乐里。

斯克里伯纳出版社的总编辑珀金斯似乎有意与时代的浮华保持距离。他把家安置在偏远的纽约郊区,每天乘坐火车奔波于办公室与乡下的住所之间。他终日戴着一顶绅士礼帽,不苟言笑,举止有礼,除了抽烟没有其他不良嗜好。这样一位标准的老派绅士,竟然成了发现并成就了海明威和菲茨杰拉德这些“迷惘一代”代表作家的伯乐。珀金斯精致的绅士三件套包裹着一颗敏感温柔的诗心,他从迷惘一代的作品里感受到了时代的困难。这颗心与海明威和菲茨杰拉德一样痛苦不堪,然而,作为一名职业编辑,他必须把它珍藏起来,它要继续感受困难,同时,它也在等待抚慰——那些在苦闷中挣扎的心灵都在等待抚慰,等待一扇未发现的门。

珀金斯等到了一部长达1000多页的手稿。作者是托马斯·沃尔夫,纽约大学的老师。书稿已经辗转多家出版社,都被拒之门外。

珀金斯坐在拥挤的火车上,读完手稿开头的献词,然后意味深长地笑了。文学史上一段最富传奇色彩的出版神话就这样开始了。

沃尔夫一生只活了38岁,遇到珀金斯的时候他已经28岁,去世时他留下了四部长篇,是以《天使,望故乡》为代表的自传体四部曲。他的作品开启了美国文学的新时代。天才的诞生总是曲折的,如果不是被珀金斯发现,沃尔夫很可能就此搁笔,在先天的抑郁与对抗抑郁的放荡中郁郁而终。

幸运的是,沃尔夫遇到了珀金斯。而《天才捕手》的主题就是相遇——寻找出版的文学新人遇到了最有眼光的权威编辑,寻找父亲的流浪赤子遇到了渴望子息的孤独父亲,寻找故乡的无名之作遇到了赐予它故乡和名姓的文学经典。

围绕《天使,望故乡》的出版,电影《天才捕手》演绎了三个层次的相遇。沃尔夫登门拜访珀金斯,屡屡遭受退稿打击的文学新人生平第一次得到了权威人物的肯定。这是第一个层次的相遇。

在修改书稿的过程中,沃尔夫得到了珀金斯专业而又出色的指导,随着交往的深入,彼此走进对方的精神世界——沃尔夫发现,珀金斯不仅是一位忠实的朋友,也是他久久追寻的精神之父。反过来,珀金斯也一直在期待一个能够体味他的苦心孤诣进而实现他的文学野心的执行人,他把托尔斯泰的《战争与和平》与他编辑出版的作品摆放在一起,他的良心告诉他,被名利和欲望摧折的大众需要一尊新神来拯救,美国要有自己的托尔斯泰。这是第二个层次的相遇。

第三个层次的相遇出现在《天使,望故乡》定名的时刻。沃尔夫最终接受了铂金斯的建议。这个决定表面上看是一个成功的出版策略——小说甫一问世就引起轰动,从上流社会到市井大众,都在讨论这本大部头,路过书店橱窗的人们,被带有充满意味的书名吸引,不禁停下脚步,最后走进店里带走一本。再往深里去,沃尔夫选定的书名还有更深的意蕴。如果说原书名“O Lost”反映了沃尔夫最初的创作意图和心灵世界,那么“天使,望故乡”则体现了他在珀金斯引导下向西方文学经典源流的致敬与回归,甚至可以说是作者个人艺术精神的成熟。

相遇就是回归。影片的结构设计,紧紧围绕主题展开。

统观全片,这部影片的结构具有一种巧妙的对称。开始是沃尔夫去找珀金斯,结尾是珀金斯送别沃尔夫。这是一个对称的安排。沃尔夫邀请珀金斯去逛爵士乐酒吧,坚守老派绅士风度的珀金斯受沃尔夫感染,竟然放下派头跟上黑人爵士乐的节奏和沃尔夫一起跺脚打拍子,珀金斯不知不觉进入沃尔夫的世界;沃尔夫嘲笑因妻子发疯而陷入困境无法创作的菲茨杰拉德,遭到珀金斯的痛斥,超级绅士内心的情怀一泄而出,沃尔夫以此进入珀金斯的世界。这里又是一个对称。到了影片的高潮部分,沃尔夫从欧洲游历归来,珀金斯亲自去码头迎接,时值大萧条爆发,看到失业的人群排队领取救济的景象,沃尔夫对未来感到失望,进而怀疑继续写作的意义。珀金斯提醒沃尔夫要相信文学的力量。两位巨人站在沃尔夫写作《天使,望故乡》的旧居阳台并肩远眺的镜头,为贯穿全剧的对称结构找到了主轴,从而升华了影片设定的相遇主题。