为季羡林先生的文集做“衣裳”

去年深秋的傍晚,有位多年不见的老友给我打电话,话筒那边的声音依旧充满了阳光,竟把身边的寒意赶走了不少。寒暄过后转入正题,其核心意思是有一套非常重要的书,希望能请我做装帧设计。考虑到近来背在身上的事情已经堆成了山,我不免在对话中流露出一些推脱的意思。老友想必是听出了我的话音,不由分说地给我下了指示:“明儿下午三点半,咱们在你家楼下的星巴克碰面,不见不散。”

那天下午的秋日迷人,斜阳透过咖啡厅高大的落地窗洒在对面的墙上,柔和的光芒好似把周遭的一切都撒上了一层金粉,空气里弥漫着咖啡浓郁的香气,混合着邻桌女郎身上名贵香水的味道,坐久了不免让人感到有点儿眩晕。

老友一如既往地准时,3点25分如约出现。随她前来的,还有一位端庄的女士和一位帅气的先生。大家落座,经老友介绍我才得知,端庄的王女士是出版策划人,帅气的邵先生是清华大学出版社某编辑部负责人。

老友话毕,王女士接过了话题:

“缪老师,久仰啦。我今年受季羡林先生家人之托,策划了一套季老的文集,准备交由清华大学出版社出版。目前文稿已在编辑中,我们现在着急的是想请位高人,为这套书设计身儿漂亮的衣服。这不,我们就来找您了,还得请您多多支持啊。”

我环视着大伙儿的眼神,一股久违的压力从心里缓缓地升腾起来。

“首先我得谢谢诸位的信任,季羡林先生是我非常崇敬的长者,能有机会为季老做点事,是我的荣耀。不过,我担心自己修为有限,不知能否堪此重任。”

我说的是心里话。多年的设计经验告诉我,要想不把这件“瓷器活儿”做砸了,手上真的得有“金刚钻儿”啊。

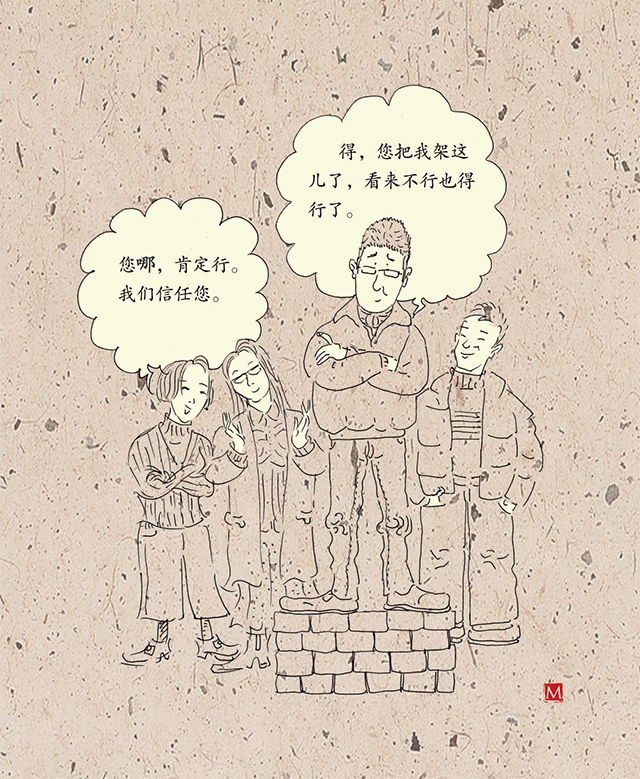

“您哪,肯定行。我们信任您。”

得,大伙儿把我架这儿了,看来不行也得行了。

按照自己的惯例,我把季老的作品细细做了通读。我任思绪沉浸在季老的作品中,缓缓去感触先生文字中的深邃思想和情感温度。所有的感悟在我的脑子里慢慢织成了意象,我感到设计的灵感离我越来越近了。

在我的印象中,羡林先生是一位睿智的圣人,我总是想象着有道瑰丽的光晕环绕着先生。可当我仔细阅读了先生的文章后,环绕老人的光晕渐渐褪去了,迎面而来的则是一位质朴、谦逊且爱憎分明的老人,一位崭新的羡林先生端坐在我的脑海里。在这样的认知中,季羡林先生文集的“外衣款式”,也就自然而然地诞生了。

季羡林先生的文章,没有华丽的辞藻和丝毫做作,质朴似沃野的泥土、恬静如午后的暖阳,但读来却又是那么震撼心灵。这是因为先生的文章,字字都透着一位赤子对故土、对亲人、对师友的炽热真情。面对老人的真诚与睿智,读者怎能不动真情呢。

我把脑子里的色谱翻了个遍,除了白色,我实在想不出还有其他哪个颜色更适合做文集封面的主色调了。我固执地认为,只有纯净的白色,才能体现季老的质朴谦逊和高风亮节。权衡良久,我最终选择了洁白的绢纹纸来做文集封面的底纸。之所以选择此纸,一是期望纸面的纹路能寓意出老人一生的经历和坎坷。但我更想表达的是,即使老人遭遇过苦痛与磨难,但仍能坚韧、坦荡地面对人生,如同绢纹纸上那些不规则的纹理,沧桑却不失优雅。

我小心翼翼地选择着设计语言,生怕因为自己的闪失,让季老文字中蕴藏的那股质朴、清朗的神韵褪了风采。说心里话,这种如履薄冰的感觉也是多年鲜见了。我心里清楚,要想做出一本漂亮的书,绝不是设计师一人的能力所及。书籍作为现代印刷工业的产物,每一个工艺细节都会对最终的呈现效果产生影响。为了完整地还原出设计构思,我对材料的选择和印刷的质量几乎达到了苛求的地步。作为一个多年从事书籍设计的“老油条”,我竟破天荒地为一套书的装帧效果忐忑不安,焦虑地期待着能早点看到印制好的成书。

又应了那句老话:“功夫不负有心人。”印制好的《季羡林文集》真的很漂亮,清雅、俊秀,可谓玉树临风。我端详、抚摩着它们,长长地舒了一口气,心里一块大石终于落了地。

如今,书店里已经能看到羡林先生的文集了,大家能否喜欢这套文集的“外衣”,我心里实在是没底。对我来说,肯定与赞许是非分的奢望。我心里仅有一个小小的念想儿,希望这件“外衣”能配上季老的文字就好。

缪惟 文/图