第四讲预告丨孟繁华讲《三国演义》:古今事,谈笑间 ——“名家讲经典”第四场

“名家讲经典”系列文学讲座,是由十月文学院联合各方、策划主办的大型系列文学讲座活动。每期活动将邀请一位名家主讲,与青年大学生、文学爱好者等社会公众一起,雅俗共赏、深入浅出,在对古今中外经典作家作品的解读中,体味文学艺术的魅力与奥妙。

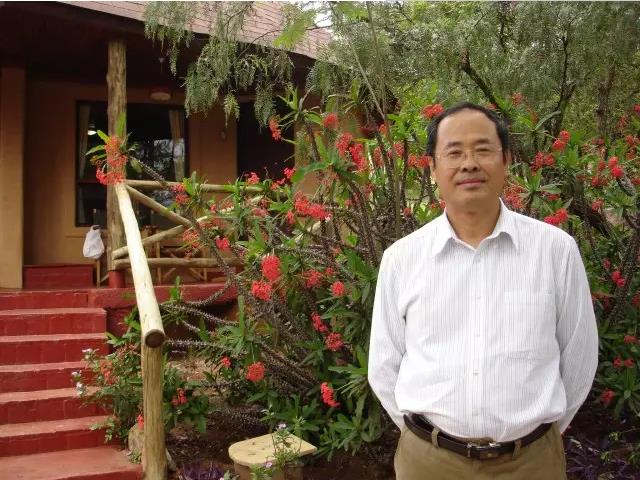

做客本期“名家讲经典”第四场的嘉宾,是著名文学评论家、中国当代文学研究会副会长孟繁华老师。他将于6月17日14:30,在十月文学院(佑圣寺)与各位文学爱好者畅聊《三国演义》,笑谈古今事,共话英雄情。

孟繁华,祖籍山东,生于吉林省敦化市。现为沈阳师范大学特聘教授、中国文化与文学研究所所长;中国人民大学、吉林大学博士生导师,中国当代文学研究会副会长,北京文艺批评家协会副主席,辽宁作协副主席、《文学评论》编委、香港岭南大学等十余所大学客座教授等。曾任中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师,当代文学研究室主任。

著有《众神狂欢》《1978:激情岁月》《梦幻与宿命》《中国20世纪文艺学学术史》(第三卷)《传媒与文化领导权》《中国当代文学发展史》(与人合著)《想象的盛宴》《游牧的文学时代》《坚韧的叙事》《文化批评与知识左翼》《文学革命终结之后》等20余部。主编文学书籍80余种,在《中国社会科学》《文学评论》《文艺研究》等国内外重要刊物发表论文400余篇,部分著作译为英文、日文、韩国文等,百余篇文章被《新华文摘》等转载、选编、收录。

曾赴欧洲、北美以及俄罗斯、斯洛文尼亚、日本、韩国、台港等大学及科研机构讲学或学术交流;2014年获第六届鲁迅文学奖文学理论评论奖、2012年获华语文学传媒大奖·年度批评家奖、中国优秀批评家奖,多次获中国社会科学院优秀理论成果奖、中国文联优秀理论批评奖等。

走进《三国演义》

《三国演义》是中国古典四大名著之一,是中国第一部长篇章回体历史演义小说,全名为《三国志通俗演义》(又称《三国志演义》),作者是元末明初的著名小说家罗贯中。

《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近105年的历史风云,讲述了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治军事斗争,最终司马炎一统三国、建立晋朝的故事。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”《三国演义》的故事起自“宴桃园豪杰三结义”,终于“降孙皓三分归一统”,在“分久必合、合久必分”的历史洪流中,塑造了众多叱咤风云、有血有肉、性格鲜明的英雄人物。

6月17日,让我们跟随孟繁华老师一起,在《三国演义》的鼓角争鸣里,笑谈古今事,共话英雄情。

古今事,笑谈中

——关于《三国演义》

孟繁华

“四大名著”中,雅俗共赏的当属《三国演义》。多年前,《中华读书报》大记者舒晋瑜曾嘱我推荐书目,我推荐的五部著作中就有《三国演义》。我说,这是一部经世治国之书,是一部有情有义之书,是一部男人必读的大书。对《三国演义》的情有独钟,最初是缘于自己的童年记忆。大概小学三年级的时候,我放学就往“小人书店”跑——那真是一个迷人的地方。《三国演义》就是在那时候第一次接触的。等到我能够阅读长篇小说之后,《三国演义》也是多次阅读的小说。

几代人的童年记忆——小人书《三国演义》

这是一部了不起的大书。它的了不起,是它创造了几个第一。

一个是它的影响力。它是第一部、大概至今也是唯一一部小说的影响超过正史的著作。《三国演义》的影响远远超过了陈寿的《三国志》。它塑造的人物走进了千家万户,妇孺皆知。在普通读者那里,《三国演义》的历史就是三国的历史,《三国演义》里的人物就是三国时期真实的人物。即便像郭沫若这样的大史学家试图为曹操翻案也无济于事——曹操还是一个杀人如麻、性情暴戾的乱世奸雄。

第二,它是古代第一部章回体小说。我们知道,经史子集四部,没有小说的地位。过去说“不读诗、无以言”,没有说“不读小说无以言”的。小说是在勾栏瓦舍说给“引车卖浆者流”听的,文人雅士是耻于谈小说的。小说要提高地位,必须“攀高结贵”。于是,罗贯中便在小说中创造性地“征用”了历史与诗歌,形成了古代小说的“诗骚传统”和“史传传统”。你说小说不高雅,我这开篇就是诗——“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”;你说小说讲的都是家长里短无关宏旨,我这说的就是三国大历史。

第三,《三国演义》写了105年历史,却创造了千古流传的经典人物。小说塑造了四百多人物,主要人物几乎都是典型形象,每个人物都不可重复不可替代,文臣武将个个跃然纸上,呼之欲出。其中最为著名的,应该是诸葛亮和关羽。这两个人物不仅在小说中举足轻重,更重要的是他们在民间已经“神化”了。诸葛亮就是智慧的化身,是神机妙算的另一种说法。草船借箭、空城计、六出祁山、七擒孟获等,一个智者和名相的形象一览无余;关羽的情义在民间最受推崇。斩颜良、诛文丑;温酒斩华雄;千里走单骑;华容道义释曹孟德等,让无数人感慨动容;他被东吴杀害时面不改色的凛然,更显出大丈夫视死如归的英雄气概。

话天下大势,青梅煮酒论英雄 (《三国志通俗演义》)

《三国演义》最精彩的是战争描写。大大小小四十多场战争,每场战争的特点、场面、战略战术等,毫无重复之处。大的如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战等,每次战争的缘起、矛盾以及写法,不断变化;战争不止是两军对垒正面交锋,更在张弛有度中,书写与战争有关的其他活动。最有代表性的是赤壁之战。战前描写孙、刘两家的联盟、诸葛亮、周瑜的矛盾;曹操的计谋,孙、刘联合诱敌深入等等;一些辅助性的情节,缓解了阅读的紧张并使阅读的兴致盎然而起,趣味横生。比如“蒋干盗书”,各事其主的同窗,心智水准高下立判,当事者蒋干不明就里,读者却一目了然。

魏、蜀、吴三国鼎立各自称雄。但罗贯中对三国整体上的把握同样显示出他的大手笔。比如,魏国地广兵多,文臣武将英才辈出。因此,曹操的魏国总体上给人一种雄沉厚实之感。北方的粗粝彪悍,更显出“雄踞”的威慑和虎视眈眈的气势。孙权的吴国,显得华丽和雍容,他的文臣武将似乎都文质彬彬、脱俗超群,在周瑜的领导下似在三国的舞台上鼓瑟弹弦、翩跹起舞。刘备的蜀国则多情重义,“礼”和“义”在他们那里是万万不能缺少的。因此,蜀国的文臣武将一定活得比较累。他们彼此认同,情感很亲密,但彼此责任也过于重大。

《三国演义》以75万字的规模,创造了一种新的小说叙事范型。不仅使当时的读者“争相誊录,以便观览”,而且也带动和激发了文人骚客和书商们继续编写同类小说的热情。自明嘉靖以后,各种历史演义的出版前赴后继,几乎从未间断。据不完全统计,今存明、清两代的历史演义约有一二百种之多。

《三国演义》的海外传播,是《三国演义》的另一盛事。早在明隆庆三年(1569)已传至朝鲜,崇祯八年(1635)有一种明刊《三国志传》就入藏于英国牛津大学。自日僧湖南文山于康熙二十八年(1689)编译出版日文本《通俗三国志》之后,朝鲜、日本、印度尼西亚、越南、泰国、英国、法国、俄国等许多国家都有本国文字的译本,并发表了难以计数的研究著述。

《三国演义》从刊行至今已六百余年历史。它的影响一直到当代。进入共和国之后,社会主义文学的形态是“旧瓶装新酒”,演义型的文学作品在受到读者广泛欢迎的同时,也构建了社会主义的文化空间。《敌后武工队》、《铁道游击队》、《烈火金刚》等,不仅是章回体形式,而且都汲取了“关张赵马黄”“五虎将”的模式。足见这部大作品的深远影响。古今事,笑谈中,是罗贯中的对历史讲述的一种态度。虽然是笑谈,但其历史影响却远在正史之上。这也是中国小说的一大奇观吧。

十月文学院”微信公众号二维码扫一扫 统一报名