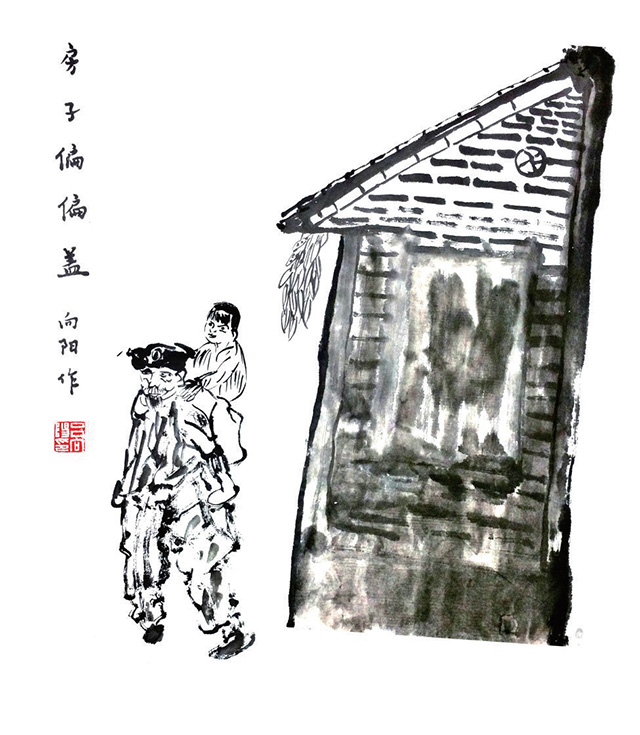

关中偏偏房

世人皆知的“陕西八大怪”,是一组由无名氏创作、无数人传唱的民谣,耐人寻味。“八大怪”之首便是“房子偏偏盖”。这偏偏房显然是我们关中棱角分明的脸面。

老祖先的日子不是我们想象的那么滋润与阔绰。在蛮荒时代,他们要仰视日月运行的奥秘、倾听土地的暗语、提防野兽的伏击,七灾八病、异族侵凌,哪一天都担心天塌地陷、朝不保夕,哪有福分高枕无忧。高大茂密的密林树杈,荆条柳条遮盖的地窨子,芦苇枯藤搭苫的茅庵,曾是他们的安乐窝。伐树,缺斧;过河,缺舟;煮饭,缺锅;御寒,缺衣;患病,缺药;大旱,缺水……你看,哪一样都靠劳动创造。《诗经·国风》里的《豳风》《秦风》,多是周人秦人劳作的场景。《豳风·七月》是一幅悯农图,开荒、种田、狩猎、熏鼠、挖菜、砍柴、打谷、上仓、剥麻、搓绳、采桑、染织、酿酒、修屋、塞户,忠实刻画着周人先祖一年四季的艰辛;《秦风·车邻》则是一幅植树图,山上栽漆树,洼地种栗树,半坡植桑树,湿地插杨树,没有一个神仙下凡来。而在《雅》《颂》之中,多半记载的是周人早期开辟性的劳动,像讴歌农业之神后稷的《生民》、赞颂公刘自邰迁豳的《公刘》、歌咏古公的《绵》、忧愁岁旱的《召旻》、祈求上天的《甫田》、怨恨老天的《雨无正》以及奋力耕田的《良耜》、除草务尽的《载芟》、撒网捕鱼的《潜》、开荒垦田的《天作》与欢庆秋收的《丰年》……听听这些诗名,就不难懂得先人能盖起模样粗俗的偏偏房,是多么来之不易。

是的,偏偏房比茅庵只多了几堵墙、几页瓦、几块砖、几扇窗、几副门,但谁又知道墙、瓦、砖、窗、门这些如今司空见惯的物件,竟是后稷、公刘、古公、王季、文王、武王与太公、周公、召公乃至成王的数十代人孜孜以求的呕心之作。读了《绵》,我们才知道古公亶父不堪忍受狄人的欺凌,从豳地举族南下,丢了土地,丢了茅屋,丢了家当,丢了魂似的翻山越岭,活像一群逃荒的乞丐,风餐露宿,到了周原,举目无亲,一穷二白,住的是山洞地窖,吃的是野草苦菜,哪里有金碧辉煌的王宫与车水马龙的京城!哪里有炊烟四起与牛羊遍地的景色!哪里有金戈铁马与仪仗如林的威风!

面对穷困与死亡的威胁,自强不息的周人只有一条黑压压的夜路往天明走——进山伐木、劈荆开路、烧荒治田、挖渠引水、打猎拾荒,才熬过了最艰难的日子。为了扎根周原,古公夫妻察地形,观风水,烧龟甲,看卜象,把京城定在了岐山下,古公召来司空画图,司徒领工,男女老少齐上阵,拉绳墨、竖夹板、筑土墙、建城门、起宫殿、作祭台,周人第一回有了安身立命的金窝银窝。后来文王之所以能以殊勋名垂青史,实在是有赖于古公时代奠定的强大基础。而身为古公重孙的周公,念念不忘祖先的开拓之功,于是把铲土的噌噌声、倒土的轰轰声、夯土的砰砰声、削土的乒乒声与战鼓的咚咚声,一齐铭刻在饱含激情的诗行里。

我的村子就是所谓的“宗周”之地,是古公落脚、王季创业、文王负重、武王告捷、周公制礼之地,这个叫京当镇衙里村的村庄,3000多年没改过名字。往东隔条沟是贺家村,那是有颁布政令接受朝贺迎接万邦朝贡祭祀祖先的大殿与明堂;往西隔条沟是宫里村,是文王母亲和嫔妃的住所,嫔妃住的偏偏房。宫门外两排对檐的偏偏房,住着王公大臣。王宫门前不栽狮子和老虎桩。周王爷喜青蛙,青蛙生育能力强,周王爷的宫殿前碾盘大的青蛙石雕,现在还放在岐山周原博物馆内。周王爷也夸蝗虫的繁殖本领高,《诗经》里就有一篇叫《螽斯》,螽斯就是蝗虫,诗人就是取比它群集群飞来盼望周人多子多孙。周朝缺这缺那,最缺的是活蹦乱跳的娃娃。据说周文王有100个妃子。爱青蛙就多娃,羡蝗虫就多子。文王的子孙多,周朝就把天下切分成发糕块,让这些孩子去封国施展自己的能耐。

偏偏房从周朝开始,就成了几千年老陕盖房的模板。房子像人一样,也有头有脸,有鞋有帽,有皮有肉,有肋有骨,也有里三层外三层。偏偏房的背墙也叫界墙,东西两邻三家人共用两堵墙,一个村子就节省了几十堵上百堵界墙,全村界墙与屋墙连在一起,像一群人手拉手手挽手,这是周王教化百姓唇齿相依互帮互衬呀!但好事里面有坏事,争墙根的纠纷多发,德行差的西邻狠心在东墙根下做手脚,心肠短的东邻则偷偷在西墙头上安埋瓷片镜片铧片,一来二去,把一生搬不走的近邻弄成了抬头不见低头见的仇人。

偏偏房分顺椽房、页椽房(页,老陕方言,音“学”,指横向,有拖拉、牵引意,与斜不同)。富人的顺椽一律用碗口粗的松木椽,像美女赛腿,椽上又铺了一层刬豁,像壮汉亮膘。富人还给椽头加装了一根三尺长的方椽,一来防止长椽椽头淋雨过早腐烂,二来用方椽搭凉棚,安装防盗防雀网,老陕话把这称之为“严窝”。不仅如此,富人还在长椽之间铺上一层刬豁,刬豁也是烧砖一样,烧出的七八寸见方、厚不过寸的建材,椽与椽之间铺上蓝亮亮的刬豁,仰头一看,既像青天,又像书本,蓦然间叫人感到主人的雅致与阔绰。刬豁能隔热御寒,能防泥土掉落,也能防鼠打洞防鸟作窝。而穷人的页椽则用的横摆的杂木棒棒,一眼能看出寒酸样,长虫蝎子蜘蛛簸箕虫爱的是页椽房。顺椽房是媒婆的贵人,喝杯茶的工夫就揣回了谢礼,页椽房是媒婆的灾星,跑断腿、说破嘴,回家喝凉水。

偏偏房盖好后,爱干净的主人用白土把墙面刷得白白净净。砖铺地,土炕光,楸木柜,桐木箱,油漆供桌四方方,靠背杌子摆两旁,老小孩子喜洋洋,这就是全部的幸福指数。活干累了,睡在土炕上就像皇帝坐在龙床上。到了饭时,蹲在杌子咥一碗干面,卖派着给个县长也不当。

关中是大粮仓,渭河两岸是大森林。周秦汉唐盖大殿,砍光了南北二山的树,以至关中人惜木如金,盖房子就为木料发愁,往往盖房只先盖一半单檐房。关中人除涝池及坟地栽树,门前屋后栽树,很少在田里栽行道树,一来怕树与麦争地,二来栽了也让人偷,所以人们一辈子便瞅着哪棵树应该长大了,经常为做个箱柜跑遍十里八乡,打口棺板就等于把一半家当打了进去。

我们村子叫科娃叔的,从他老爷爷手里就备料,到他手里盖了20年才草草收工,他的这项“马拉松工程”传遍了村村寨寨,以至于谁办事拖拉,人们总会说:“你是科娃盖房吗?”科娃叔没钱买椽,天一黑他腰里就揣着一把斧头,出没在邻近村子,看见胳膊粗的树就砍下扛回家。一天夜里,民兵巡逻时发现了他怀中亮晃晃的斧子,拷问了一晚上他只得如实招供,一堆木料又被没收,但科娃下手更狠,见树就砍!盖房时帮忙的人都认出了自家树。“这房盖得贼腥气!”“科娃,虎毒不食子,你咋偷亲戚哩?”大伙骂得唾沫四溅,但淳朴的乡亲还是同情科娃家境,为给科娃省几斗麦,盖房速度加快了一半。房盖起时,科娃跪在地上,给大伙磕了几个响头。他从此再没当过贼娃子。科娃是结巴,可儿子嘴巴很利索,考进了外院,毕业后在新加坡当了商人。前年回村把偏偏房拆了盖了个楼房,也把村子学校盖成新的。

单扇窗户是偏偏房的气眼,也是主人的钱眼。有余力的人家,窗子里有门、外有格。窗门遮光,娃娃睡得香,长得壮。老人说,婴儿的眼光嫩、眼力软,一天长一寸,一月长三尺,到了周岁才能看远,最怕强光刺激,所以产妇育婴的房子总是黑咕隆咚;同时,窗门能隔音,睡梦不受惊。至于窗格,格子细密,象征着财运旺、人寿长。一个格子一岁,可没有几人能数到七八十个就咽了气,一格一份财运,可暴富的希望总是落空。不过,人们逢年过节还坚持给窗格上贴满窗花,坚信花花绿绿的窗花会醒动打瞌睡的财神福神的。

偏偏房的房门是双扇门,开合之间吱呀一声,屋子霎时有了人气。门板与门帘像夫妻。门帘在外,遮风挡雨,门板在内,隔寒生暖。另外,两张门板还是老人向天国起飞的平台,百年时就用板凳支起两块门板,等待亲人到齐后入殓,一张黄纸苫住了黄蜡状的脸,孝子哭天号地央求阎王爷麻利地下达指令,这时,乌鸦这孝子鸟也咶咶叫着,像是人间与阴间的信使。乌鸦喜欢给死者引路,乌鸦给死者叮嘱着路怎么走,乌鸦希望死者赶快上路。乌鸦是个乐于助人的急性子,它们在院中起舞聒噪不休。在一个明晃晃的月夜,我看见老屋那扇门板上有着曾祖父穿着黑袍子的影子;在另一个打雷闪电的夜晚,我看见奶奶噙着麻钱的嘴在翕动着。这副门板是我家老人去世时留下的黑白底片,总会在某些时刻照出他们的影子。

厦房光线很暗。婆婆穿着黑棉衣,爷爷穿着黑棉衣,老人不嫌黑,在黑的光线中挪着细碎的步子,就像鱼儿在暗夜的水中游呢。老人话很少。有些话重复了几万遍,他们不想说了,说了也没人听了。老汉就吧嗒着烟锅,像婴儿吸吮着奶头。老婆就纳着鞋底,像用针要扎碎这个世界。村上的秀秀婆在偏偏房中活了99岁,她已经不串门也怕见人了。我去看她,她嘴巴咕噜着,终于说出一句话:“上年纪的人都死了,我咋不死呢!两个儿子也死了,神得我怕见人。”关中人说“神死人了”就是羞死人了,活大寿是人盼望的事,却也成了很羞愧的一件事。秀秀婆年轻时漂亮得像牡丹,腰身柔软得像柳条,到老了成了娃娃眼中的老妖婆。秀秀婆的房顶瓦烂了,儿子上房顶换成了新瓦,秀秀婆却生气了。她说,房上有个洞好,能看见星星,她睡不着时就与星星说话。她说房上有个洞好,西天的神路过时能看到她。

秀秀婆的屋中放着一口棺材,秀秀婆说这是她的新房子。她说这跟偏偏房有点像,偏偏房挺着头,棺材也挺着头。秀秀婆的棺材是用松木打成的,打好时她很喜欢这个松香味,可是越想进棺材越进不了。儿子每年要给棺材涂上一层漆,已经涂了20遍,上一次漆要花几百元。秀秀婆说,再这样下去,花的漆钱就够埋她三五回了。一只黑猫天黑时总会爬上棺材顶,秀秀婆在炕上眯缝着眼,黑猫在棺材上眯缝着眼。先前村子人多,现在年轻人都外出打工了,孙子们也出去了,很少有人来她的屋子,秀秀婆想,下世时谁埋她呢?她时常用拐杖敲着棺材自言自语地说,为盖偏偏房苦了一辈子,要知走时只能背口棺材,还不如早些给子孙打几个小箱子留个念想。

先前村里的老鼠多,孩子也多。自偏偏房被大规模扒掉,老鼠少了孩子也少了。乡亲们这才弄明白十二生肖中鼠为老大的道理。世世代代老鼠偷吃着人的粮食,嬉皮笑脸地与人活到现在。庄户人如今粮食堆成了山,老鼠却少了,鼠辈不见了人就不见了。老鼠一窝窝地生,老鼠多了孩子多。一个屋中养着数十只老鼠,一个屋中养着六七个甚至八九个孩子,老鼠跑上跑下,孩子跳上跳下。现在放开了二孩,生孩子的人却很少。人怕老鼠吃粮,也怕孩子带来负担。人小气了,老鼠也就走了,孩子也就来少了。人小气得不留一座偏偏房,村上的狗也因逮不上老鼠管不上闲事而变得懒洋洋。

房子偏偏盖,是老陕的杰作也是老陕的无奈。

房子偏偏盖,是历史的进步也是历史的遗痕。