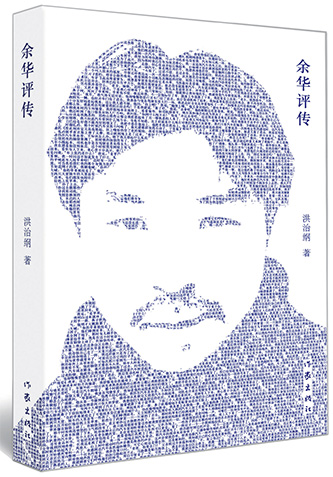

《余华评传》

1、出 生

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”一千多年前的某个早春时节,风流倜傥的北宋词人柳永步入杭州。在这座江南古城,柳公子所到之处,烟柳画桥,风帘翠幕,市列珠玑,户盈罗绮,满眼皆是前所未有的奢靡景象,使得他三步一惊,两步一叹。于是,在西湖里的某只画舫上,酒酣耳热之际,柳永终于情不自禁,挥毫写就了千古名词《望海潮》,几乎将天下的美誉之辞,都堆砌到杭州的身上。

时光荏苒,岁月如梭。尽管人们照例不忘“上有天堂,下有苏杭”之类的古话,但是,在经历了全国性的三年困难时期之后,1960年的杭州,似乎已没有了柳永笔下所形容的那种奢华。大多数的杭州市民,虽然还不至于像其他地方的老百姓那样,饿得两眼昏花,乃至浑身浮肿,然而生活无疑已变得相当严峻。所谓“醉听箫鼓,吟赏烟霞”已是不可能了,在这个江南的米鱼之乡,为一日三餐而奔波,便成为人们不折不扣的生活事实。

就在这一年的4月3日,随着浙江省立杭州医院(现为浙江省中医院)的某个产房里一声婴儿的啼哭,一个后来叫余华的男孩来到了这个世界。他当然不知道,自己居然能降生在这座叫作“天堂”的城市;他也不可能知道,守在产房外的父亲得知又生了一个男孩,差点动了“换婴”的念头;他更不可能知道,自己出生的时候,正是大灾了三年且又青黄不接的时节。他的哥哥,一个正在蹒跚学步的小男孩,此时也以十分好奇而又激动的表情,欢迎着陌生弟弟的到来。

像那个时代的大多数家庭一样,多一个孩子,看起来无非是多一张嘴而已,但是,身为父母的华自治先生和余佩文女士,还是隐隐地感到自己的肩上又多了一份重量。因为他们都是医生,优生优育的意识自然要比一般人强得多;而且,华自治先生当时还在浙江医科大学进修专科,正处在事业进取的关键时期。至于物质生活的困顿,那就更不必说了。历经了三年困难时期,身高一米八几的华自治先生,当时的体重还不足120斤,整个人瘦得像根麻秆。尤其是晚上读书回来,经常饥肠辘辘,彻夜难眠,万般无奈之际,他只好弄些咸菜泡开水裹腹。所以,余华的出生,在令父母欣喜之余,多少也给这个家庭增添了一些淡淡的焦虑。

无论是欣喜还是焦虑,作为一个普通的知识分子家庭,他们仍然保持着那个年代特有的理想和热情,对未来充满了憧憬。据华自治先生回忆,余华出生时,也是他的人生道路不断发生转折的时期。这位一生只读过六年书,并在部队里锻炼了多年,怀抱火热理想的山东汉子,原本供职于浙江省防疫大队,专门负责全省家禽牲畜的防疫工作,后来因为社会主义教育(通常简称“社教”)而下派到了浙江省海盐县,并根据组织上的安排留在那里,当上了沈荡镇卫生所所长。为了能够成为一名医术高超的医生,实现自己“靠技术吃饭”的朴实理想,他又考取了浙江医科大学的专科,再度回杭州进修。读书的生活苦虽苦矣,但毕竟可以回到自己真正意义上的家,享受几年家庭团聚的天伦之乐。

所幸的是,余华的母亲余佩文女士当时在浙江医院工作。浙江医院一直是浙江省的高干医院,专门负责省管干部的疾病诊治与医疗保健,包括上至省委书记和省长,下至各厅局的厅局长。所以,这里的医护人员即使是在三年困难时期,物质供应也比一般市民相对充裕一些。余华出生在这样的家庭里,从某种意义上说,要比一般人幸福得多。

随着灾荒岁月的渐行渐远,日子开始晴朗起来。杭州毕竟坐落于江南水乡,北有杭嘉湖平原,南有宁绍平原,自古以来,都是典型的富庶之地,一旦没有了极为罕见的自然灾害,生活便迅速恢复了生机。

余华便是在这样的环境里,开始了温暖的人生之旅。

2、举家之迁

余华出生后的第二年,父亲华自治在浙江医科大学学习结束。出于对医学的热爱以及对某种革命理想的强烈追求,华先生毕业之后,自觉地放弃了重返浙江省防疫大队工作的机会,再次选择回到海盐。这次,他调到了海盐县人民医院,并夙愿以偿地成为一名外科医生。当然,他们的家还是在杭州,余华和哥哥也跟在母亲身边生活。华自治只好像候鸟一样,在交通并不方便的年代里,每月艰辛地往返于杭州和海盐之间。

与杭州相比,海盐的生活当然要贫乏得多。但是,对于一生只想成为一名脚踏实地的医生的华自治来说,这里的事业实在是充满了无与伦比的美妙前景。尤其是作为一名主刀医生,看到一个个病危之躯,在自己的努力下重新焕发出生命的光泽,他更为自己的这份职业而自豪。经过再三权衡之后,华自治觉得,海盐虽小,与素有“天堂”之誉的杭州自然是无法相提并论,但这里毕竟是自己事业和人生的重要舞台,况且,数年的“社教”生活,他对这里的山山水水、村村镇镇早已非常熟悉了。

于是,经过一番努力,华自治终于做通了妻子的工作,一家四口便于1962年初从杭州正式迁往海盐。华自治继续在海盐县人民医院做他的主刀医生,而妻子余佩文则成为该院的手术室护士,夫妻二人成了工作中的紧密搭档。对此,余华和哥哥当然都没有多少记忆。只是在多年之后,余华才从他父母的复述中回忆道:当时,父亲给我母亲写了一封信,将海盐这个地方花言巧语了一番,于是我母亲放弃了在杭州的生活,带着我哥哥和我来到了海盐。我母亲经常用一句话来概括她初到海盐时的感受,她说:“连一辆自行车都看不到。”

在《最初的岁月》中,余华曾这样描述他的童年——

我的记忆是从“连一辆自行车都看不到”的海盐开始的,我想起了石板铺成的大街,一条比胡同还要窄的大街,两旁是木头的电线杆,里面发出嗡嗡的声响。我父母所在的医院被一条河隔成了两半,住院部在河的南岸,门诊部和食堂在北岸,一座很窄的木桥将它们连接起来,如果有五六个人同时在上面走,木桥就会摇晃,而且桥面是用木板铺成的,中间有很大的缝隙,我的一只脚掉下去是不会有困难的,下面的河水使我很害怕。到了夏天,我父母的同事经常坐在木桥的栏杆上抽烟闲聊,我看到他们这样自如地坐在粗细不均,而且还时时摇晃的栏杆上,心里觉得他们实在是了不起。

余华所描述的,便是当时的海盐县县城所在地——武原镇。这是一座江南典型的水乡小镇,面积虽然不大,但城内河流纵横,小桥密布,石巷宛转幽深。从地域风情上说,它与当时的杭州差别并不是很大,只是现代生活的气息稍显滞后罢了。

但海盐也有自身的特殊韵味。该县地处浙江省北部富庶的杭嘉湖平原,东濒杭州湾,西南与海宁市毗邻,北与嘉兴秀州区、平湖市接壤。它以平原为主,南部为平原低丘区,西部是平原水网区,水域宽阔;东部属平原海涂区,沿海有明代修筑鱼鳞石塘十余公里,号称“海上长城”。自古以来,该县便以“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”而著称,早在秦代,即因“海滨广斥,盐田相望”而得名设县,所以生活一直相对安逸富足。早在1959年,中国考古学家就曾在此发现了沈荡彭城桥古遗址,属于典型的马家浜文化;以后又陆续发现了魏家村、祝家汇、尚胥庙、低田里、九曲港等遗址,出土文物都保持闽浙越族土著文化特点,充分说明新石器时代中期,先民已在该县境内渔猎耕种。

余华全家举迁海盐,选择这个江南小镇作为生活的依托,无论是生活习惯,还是风土人情上,其实都没有太大的差异。只是那个年代普遍存在着物质匮乏的情形,海盐没有一辆自行车,也完全有可能。重要的是,这座江南小城不仅为余华的成长提供了一种特殊的文化背景,也为他日后的创作提供了某种独特而丰沛的文化资源。

多少年之后,余华曾深情地说道:“如今虽然我人离开了海盐,但我的写作不会离开那里。我在海盐生活了差不多有三十年,我熟悉那里的一切,在我成长的时候,我也看到了街道的成长,河流的成长。那里的每个角落我都能在脑子里找到,那里的方言在我自言自语时会脱口而出。我过去的灵感都来自于那里,今后的灵感也会从那里产生。”我觉得,这句话不仅道出了一个人内心深处无法排遣的文化记忆,也表明了地域文化在作家成长过程中所具有的特殊的精神辐射力。

3、胆小的男孩

余华曾创作过一篇短篇小说,叫《我胆小如鼠》(该小说发表时名为《我的故事》)。在这篇小说中,余华演绎了一位名叫杨高的胆小男孩,展示了他那苦涩而又无奈的生存际遇和生命情怀。杨高6岁时还不敢和别人说话,到了8岁还不敢一个人睡觉,10岁了还不敢把身体靠在桥栏上。在学校里,杨高不仅饱受男同学欺负,而且女同学也欺负他,甚至连家养的鹅追起来他都害怕,被老师作为“胆小如鼠”这个成语的生动注释。走上工作单位后,在工厂里,他也是因胆小而不断遭受排挤,由车工变成清洁工。与他同时进厂的同学吕前进整天睡觉,还得到了各种好处,而他却什么也没得到。朋友们相聚,他也总是因为胆小而饱受嘲讽和欺辱。他像一张洁白透明的纸,总是畏惧被别人肆意涂鸦,而结果总是谁都可以在上面胡涂乱抹。

这篇小说中的胆小男孩,当然并非余华童年的某种缩影,但也不能完全排除其中某些潜在的心理体验,因为一个显在的事实是,余华的童年确实胆小——虽然不至于“胆小如鼠”,但基本上是从不敢越雷池一步。在《最初的岁月》中,余华曾如此说道:

我是一个很听话的孩子,我母亲经常这样告诉我,说我小时候不吵也不闹,让我干什么我就干什么,她每天早晨送我去幼儿园,到了晚上她来接我时,发现我还坐在早晨她离开时坐的位置上。我独自一人坐在那里,我的那些小伙伴都在一旁玩耍。

到了4岁的时候,我开始自己回家了,应该说是比我大两岁的哥哥带我回家,可是我哥哥经常玩忽职守,他带着我往家里走去时,会突然忘记我,自己一个人跑到什么地方去玩耍了,那时候我就会在原地站着等他,等上一段时间他还不回来,我只好一个人走回家去。我把回家的路分成两段来记住,第一段是一直往前走,走到医院;走到医院以后,我再去记住回家的路,那就是走进医院对面的一条胡同,然后沿着胡同走到底,就到家了。

后来,余华的父母在愉快的回忆中也默认了这一事实。他们说,余华和他的哥哥实在是一对美妙的“对立统一”,哥哥华旭天生爱动,常常是大错不犯,小错不断。只要有谁家的家长来他们家告状,一般情况下“祸首”都是华旭。而余华则刚刚相反,不但听话,而且胆小,几乎从不惹是生非。上幼儿园时,老师有时故意刁难一下这个胆小的男孩,在余华母亲来接他时,将他早上戴来的草帽或鞋子不还给他,这时的余华便摆出一副特有的姿势:低头不语,也坚决不走——直到老师将东西交到他手里,他才肯与母亲回家。

在那个年代,大多数的双职工家庭都不可能有多少精力去顾及孩子,因此,对孩子的教育基本上是采取“放养”的方式,何况余华的父母又都是医生,由于手术等工作性质,常常忙得连饭都顾不上吃,对余华两兄弟的管束自然就难有余力了。这种情形,对于哥哥华旭来说,意味着他可以尽情地享受童年的天真与狂野;可是对于胆小的余华来说,却只能忍受更多的孤独。

虽然父母总是反复地强调,大人不在家的时候,哥哥一定要带好弟弟,但是经常出现的情况是,转眼之间,哥哥华旭就跟着一群小伙伴不见了踪影,留下余华独自在家中徘徊。有时,余华试图跟在哥哥的后面寸步不离,但在大多数情况下,他也只是充当一个看客而已。尤其是兄弟俩闹矛盾的时候,余华就更不是哥哥的对手,每逢此时,余华只好使出自己的法宝——在漫长的哭泣中等待父母的到来,然后目睹哥哥遭受一番斥责或是一顿体罚,从而让自己的心理获得某种小小的平衡,满足一下弱者胜利的快意。

对于这一点,余华的哥哥华旭可谓记忆尤深。如今,华旭已是海盐著名的国家级风景区——南北湖风景区中景湾宾馆的总经理,当他回忆起兄弟俩漫长的成长经历时,也曾反复提到弟弟的胆小和“狡猾”,致使他在“兄弟之战”后常常饱尝了不少教训。惟一的一次意外是,他与余华在家里玩乒乓球,不知因何事起了争执,华旭以体力的优势,毫不含糊地教训了余华一顿,没想到胆小的余华这次却奋起反抗,拿起球拍直追哥哥,吓得华旭连滚带爬地冲出了家门,结果还是被余华手中飞出的球拍击中了脑袋。此时恰逢父亲回家,华旭一看此景,立即趴在地上做无限痛苦状,以此召唤父亲前来为自己“伸冤”……

余华就是这样,在胆小和静默中循规蹈矩地打发着自己的童年。每当自己犯了某个错误,并根据自我判断有可能招致父母的责骂和惩罚时,余华通常的首选方式便是逃跑——跑到一个自认为安全而隐秘的地方,然后等待父母焦急的寻找和反省,使自己获得逃脱的可能。有一段时间,余华认为,这是一种相当不错的方式。他甚至在房屋之外的麦田深处,巧妙地设立了一个临时“避难所”。每逢危急时刻,他便独自一人悄悄地在那里躲上半天,然后在父母焦急不安的吆喝声和天色渐暗的傍晚中,走到大人们的视野里。

也正是由于胆小,余华的童年生活,基本上局限在医院、家里以及附近的乡村中。直到9岁上学的那年,余华才被一位同学花言巧语地带到了一个离家较远的村庄。他的同学是去为他的外祖父奔丧的,到了外祖父家之后,自然忘了余华的存在。尤其是当余华提出赶快带他回去时,同学干脆就不理他了。“于是在一个我完全陌生的老人下葬时,我嚎啕大哭,哭得比谁都要伤心。”虽然后来他还是被同学的表哥送了回来,但是,对于这次冒险经历,余华每每想起,仍是战栗不已。

然而,胆小并不意味着内心的绝对软弱。言行上的胆小怕事,往往会激起内心的丰富和敏感,因为他必须时刻寻求自己最大的人生保护,而在这种不断寻求的过程中,却又不自觉地锻炼了他对世事的精细观察,对人物表情的准确判断。同时,作为一种性格上的自我平衡,胆小的人在内心中往往比一般人更加渴望强悍,也更加迫切地希望看到一种弱者胜利的荣耀。

事实上,这种情形在余华的很多小说中都获得了某种不自觉的暗示。像《老师》中的小冬,《黄昏里的男孩》中那个偷苹果的男孩,《空中爆炸》中一群怕老婆的朋友,《为什么没有音乐》中忍受妻子背叛自己的马儿……他们都仿佛是《我胆小如鼠》中杨高的不同翻版,以各自不同的方式,承受着因为胆小而引起的软弱,因为软弱而招致的无奈和耻辱,以及面对无奈和耻辱时的艰难的自我消解。这一点,在他的短篇小说《朋友》中表现得更为彻底。这篇小说通过一场事先张扬的行凶案,将一个人的内心软弱演绎得可谓淋漓尽致。昆山作为小镇上的一方霸主,看似彪悍异常,尤其是当他将征服的对手瞄准怯懦的石刚后,更是张狂不已。可是,随着事件的步步发展,拎着菜刀的昆山,最后终于被石刚手里的一条毛巾打败。这篇作品看起来有点以柔克刚、以无招胜有招的暴力意味,而稍作回味,我们又会发现,它完全是在展示一个人的内心力量,是一颗表面怯懦却真正无所畏惧的心,在愤怒与绝望中对抗另一个貌似强悍的流氓的必然结果。而这种以弱胜强的人生快意,也多多少少折射了余华心灵深处的某种人生理想吧。

4、医院里的风景

余华是胆小的。伴随胆小而来的,自然是恐惧以及对恐惧本身的高度敏感。然而,生活却偏偏为余华安排了一个充满了恐惧意味的生存环境——医院。在一般人看来,这将意味着余华从童年开始,就必须不停地与自己内心的恐惧进行较量。而事实上,恐惧的产生更多的是源于某种文化熏陶的结果,尤其是对于并没多少人生经验的小孩来说,鲜血、疾病和死亡……这些概念的真实内涵在他们的内心里还是一片空白,所以并不一定能引发他们的恐惧。余华的整个童年生活,除了上学之外,很多时间都是在海盐县人民医院的角角落落中打发的。但是,在后来的很多回忆文章中,余华不断地提到医院的各种情景,却很少提到自己对它的恐惧。我想,一个重要的原因,便是余华的父母本身就是医生,整天面对的都是病人的生与死,科学化的职业心态,以及习以为常的现实景象,都使余华自幼受到了耳濡目染,也使他从人生的一开始便在潜移默化中接受了这种环境。

余华的家,最初是在海盐县人民医院对面的一条胡同的底部。房子外面就是一片空阔的农田。父母上班时,就将他们兄弟俩锁在家里,让他们自娱自乐。这种自娱自乐的结果,要么引来一场“兄弟之战”,要么就是兄弟俩同时趴在窗前,看窗外农田里的庄稼和种庄稼的农民们,以及他们的孩子提着割草篮子在田埂上晃来晃去的情形。

不久,哥哥华旭开始了读书生活。这时候,余华也跟着哥哥后面,偶尔去体验一回学校的生活,但更多的时候,还是一个人在医院里逛来逛去,等待哥哥放学回来,然后兄弟俩在医院里开始寻找各种更为新奇的玩耍方式。所谓新奇的玩耍方式,也无非就是跑到医院里那座走起来有些微微颤动的木桥上颠几下,享受一下某种恐惧带来的刺激,或者在医院手术室外面那片空地上撒撒野,在挂满床单的缝隙间奔来跑去。

或许是玩得无聊了,有一次,余华和哥哥钻进手术室里,偷走了一本硬皮记事本。他们当然不知道,这是医院整整一年的手术病历记录,是极为重要的医疗档案。但有一点他们非常清楚,这个笔记本虽然质地不错,却绝对不能带回家,否则等待他们的肯定是一场惩罚。于是,两人在手术室外撬开一块地砖,将记事本藏在下面。结果是,手术室的护士们一看记事本丢了,全都急成了热锅上的蚂蚁,并最终将事件的最大嫌疑锁定在他们俩身上。护士们软硬兼施,逼诱齐下,有几次差点让余华招供出来,幸亏哥哥在身边怒目相视,才使他们铤而走险,于“宁死不屈”中挺了过去。

“文革”开始之后,为了应付越来越多的脾肿大病人,医院在手术室外面的空地上搭起了一座很大的草棚,作为临时病房,供那些等待手术的病人进行临床观察之用。当然,有时候也会用它来召开一些单位内部的批斗会。这座大草棚自然也让余华兄弟俩充满了好奇,他们常常在棚里棚外钻进钻出。有一次,不知是谁突然来了灵感,兄弟俩决定来一场消防演习的游戏——哥哥华旭负责点火,余华则负责用小便充当消防龙头,及时将火扑灭。只是他们没有想到,有限的小便不可能成为源源不断冲出水来的消防龙头。结果哥哥点燃了一堆枯草,而余华的小便无论如何也灭不了它,反而火借风势,眨眼间就烧到了草棚。兄弟俩一看势头不对,立即“三十六计,走为上”,溜得不见踪影。

这次“纵火”事件带来的后果是,兄弟俩被母亲立即送到了一个同事的家里,关了整整一个月,而且在回家的那天,各自的屁股又被父亲狠狠地揍得像天上的七色彩虹。更有意思的是,随着公安局调查的结束,兄弟俩的照片还像模像样地贴在了大街的墙上,以此告诫孩子们不要玩火。“我看到过大字报上的漫画,我知道那个年龄小的就是我,我被画得极其丑陋,当时我不知道漫画和真人不一样,我以为自己真的就是那副嘴脸,使我在很长时间里都深感自卑。”后来,余华在回忆这次事件时,曾如此自嘲道。

对于生性胆小的余华来说,“可资回忆”的童年冒险生涯,似乎也就是偷记事本和烧草棚这两件事。当然,这两件事之所以得以实现,也完全是由于他那渴望冒险的哥哥。换作余华一人,就从来没有什么“惊天动地”的事情。

1968年3月,9岁的余华进入海盐向阳小学,开始了读书生活。在那个动乱的年代,学校入学招生极不正常,等余华进入小学之后,才发现很多同学比他还小一岁。当时的向阳小学一年级分为甲、乙、丙三个班,余华被分配在乙班。但是,医院并没有就此而消失在他的生活中。余华不仅早已习惯了医院里浓烈的来苏水气味,还时不时地学着那些医生护士们,弄几只酒精棉球擦手消毒,以至于每天走进教室,同学们都觉得他身上散发出一种怪怪的药味。“那时候,我一放学就是去医院,在医院的各个角落游来荡去,一直到吃饭。我对从手术室里提出来的一桶一桶血肉模糊的东西已经习以为常了,我父亲当时给我最突出的印象,就是他从手术室里出来时的模样,他的胸前是斑斑的血迹,口罩挂在耳朵上,边走过来边脱下沾满鲜血的手术手套。”这种特殊的环境,尽管并没有给余华增加多少胆量,但多少也让他明白了一些生与死的道理。

余华读小学四年级时,全家从医院对面的小胡同底部搬进了医院里的职工宿舍,这使他更加贴近了医院里的一切生活。更为凑巧的是,他家的对面就是医院的太平间。在那个医疗技术并不是特别发达的年代,差不多每隔几个晚上,对面的太平间里就会传出异常凄惨的哭声,男的、女的、老的、少的,各种不同的哭声,余华都听了不少。面对这种生死诀别的惨景,余华曾在后来的回忆中如实地写道:

最多的时候一个晚上能听到两三次,我常常在睡梦里被吵醒;有时在白天也能看到死者亲属在太平间门口嚎啕大哭的情景,我搬一把小凳坐在自己门口,看着他们一边哭一边互相安慰。有几次因为好奇我还走过去看看死人,遗憾的是我没有看到过死人的脸,我看到的都是被一块布盖住的死人,只有一次我看到一只露出来的手,那手很瘦,微微弯曲着,看上去灰白,还有些发青。

也许是他早已习惯了医生们对待生命的自然常态,也许那时他还根本不理解生与死对人生究竟意味着什么,也许任何生命的躯体在他的眼里早已没有什么秘密可言,总之,异常胆小的余华,无论是面对死人还是面对寄放死人的太平间,都毫无恐惧之感。不仅如此,到了夏天最为炎热的午后,他还不时地跑到阴暗的太平间里,美美地躺在那里享受一个舒适的午觉。“我喜欢一个人待在太平间里,那用水泥砌成的床非常凉快。在我记忆中的太平间总是一尘不染,四周是很高的树木,里面有一扇气窗永远打开着,在夏天时,外面的树枝和树叶会从那里伸进来。”显然,余华为自己找到这么一个绝妙的“避暑佳地”而兴奋不已。那是一个少年内心的秘密。它以静谧的方式,与余华的胆小构成了一种奇特的呼应。正是这种奇特的呼应,在多年之后,使余华叙述死亡时,始终保持着一种令人惊悸的平静。

(《余华评传》,洪治纲著,作家出版社2017年1月出版)