展现京剧艺术继承与创新的最新成果

第八届中国京剧艺术节在南京举行——

展现京剧艺术继承与创新的最新成果

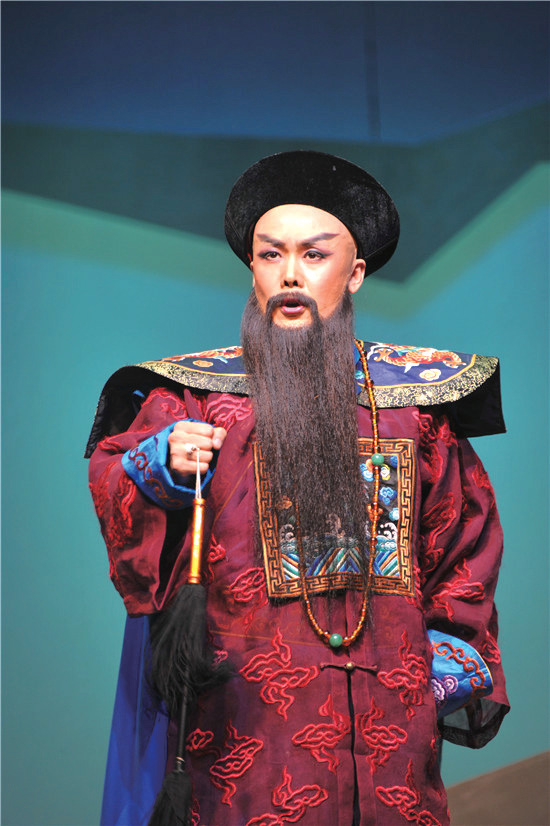

《陈廷敬》

“共襄京剧盛举,彰显文化自信。”由文化部、江苏省人民政府和南京市人民政府共同主办,文化部艺术司、江苏省文化厅、南京市文化广电新闻出版局承办的第八届中国京剧艺术节5月11日至29日在南京举行。本届京剧节汇聚了来自全国24个省区市、34个京剧表演团体的29台剧目、5台武戏折子戏专场和2台祝贺演出剧目,可谓流派纷呈、名家荟萃、好戏连台。62场演出、10至80元的“低票价”、高达95%的上座率、6万多观众走进剧场,让京剧节名副其实地成为“京剧艺术的盛会,人民群众的节日”。本届京剧节也是取消评奖环节,代之以“一剧一评”方式把脉艺术创作的第二年,专家们对剧目质量、演出效果、传承创新、人才培养等各个环节提出的建设性意见愈加具有针对性、可操作性,让主创者收获颇丰。当然,京剧节最大的亮点莫过于精彩的演出,现代戏创作成果丰硕,历史剧、传统戏齐头并进,武戏折子戏获满堂喝彩成为京剧节的三大特色,一批集中展示近年来我国京剧艺术继承与创新发展的最新成果的优秀作品,不仅为广大戏迷带去了丰富的精神食粮,也为业界探讨和推动京剧艺术的发展提供了新的经验和实践。

现代戏剧目创作成果丰厚:

“要有反映大时代的胸怀和眼光”

现代戏是戏曲进入当代社会生活的标志之一,是传统戏曲进行现代转型过程中宝贵的艺术探索和经验积累,体现了戏剧工作者对社会的关注、对时代的担当。现代戏在“三并举”的各类剧目中创作难度最大,但对整个京剧的建设发展具有重要的意义和价值。本届京剧艺术节参演的大戏中有17台京剧现代戏,占比近60%。其中革命历史题材剧目有《西安事变》(国家京剧院)、《党的女儿》(北京京剧院)、《江姐(青春版)》(中国戏曲学院、上海京剧院)、《大钊先生》(北京市京昆文化艺术团有限公司)、《邓恩铭》(济南市京剧院)等剧目,反映现实生活、关注民生的有《青衣》(江苏大剧院)、《美丽人生》(武汉京剧院)、《向农》(江苏省演艺集团京剧院)、《温世仁》(甘肃省京剧团)等。“现代戏难写,因为它反映的内容跟我们的距离太近了,许多真人真事题材、英模题材的原型或者家属尚在,写作难度较大。”中国艺术研究院研究员薛若琳谈到,但本届京剧艺术节的现代戏给人不少惊喜。“戏剧的故事质量直接关系戏的成败。”薛若琳认为,现代戏创作首先要编好戏剧故事,解决好“惯性情节”和“叙事节点”两个问题;其次要感人、要动情,“乐人易,动人难”,惟有真正打动人心的作品才能流传下去;第三要写好细节。

如何进一步提高现代戏创作的成功率,从题材开掘角度,江苏省剧协名誉主席汪人元认为,创作者首先要坚持以人民为中心的创作思想,要有反映大时代的胸怀和眼光,去传达一个时代最内在、最本质的情绪,去表现一个民族最生动、最有活力的呼吸,并在捕捉和体味民众的喜闻乐见中找到题材内涵的隽永。应避免把创作搞成圈内的事,满足于同行关注的圈内热,让现代戏真正成为对民众心灵的回应,成为他们的生活镜像和生活的延伸。而不能只是被动地跟随时代潮流把戏曲事业变成名利场。汪人元表示,要实现京剧现代戏好看、耐看,一要避免各种应时应景的短期行为,二要在艺术上追求戏曲所应该和必须具有的可供反复欣赏的特殊价值。“当前需要努力克服功力不足和功夫不足的两‘功’不足现象,让京剧现代戏更加精彩、更有持久的生命活力。”

新编历史剧、改编整理传统戏:

“秉持弘扬优秀传统文化的方向”

无论是宣扬爱国情怀的《狄青》(天津京剧院)、《奇女无容》(黑龙江省京剧院),体现反腐倡廉、惩恶扬善精神的《天道行》(云南省京剧院)、《陈廷敬》(山西省京剧院),还是立足本地名胜古迹、历史名人的《大明城墙》(南京市京剧团)、《辛追》(湖南省京剧保护传承中心),探讨人性矛盾的《庄妃》(宁夏演艺集团京剧院)、《赵武灵王》(福建京剧院)等,均展示了近些年京剧工作者在新编历史剧和整理改编传统戏方面取得的成就。“不少作品将时代精神与戏曲本体相融合,秉承弘扬中华传统优秀文化的方向,体现出对优秀传统文化创造性转化、创新性发展所作出的努力。”文艺评论家仲呈祥说。

文化部艺术司副司长吕育忠认为,任何一个有追求、有作为、有担当的京剧院团不仅要创作穿越历史、烛照今天的新编历史剧,而且要把握好历史流变与时代脉动的契合共振,使其富有时代质感。中华民族具有悠久的历史, 积淀着深厚的传统文化,为京剧新编历史戏的创作提供了丰富的滋养。京剧工作者要坚守中华文化立场,传承中华文化基因,以鲜明的时代精神、多元的文化视野,从深厚的传统文化中寻找强大的滋养,承袭中华文化的精神内涵。谈到挖掘整理传承好院团的优秀保留剧目问题,吕育忠表示,保留剧目凝结了历代艺术家的表演精粹,而且铸就了一个院团的风格与品性,是一个院团发展的根、发展的魂。对那些曾经优秀的保留剧目,必须以客观科学理性的态度,做到扬弃继承,转化创新,激活传统、融入时代,确保优秀保留剧目在新时期绽放出新的光彩,使剧目富有生命活力,使院团的艺术创作形成有效的积累。

“回想上世纪80年代,特别是在历史剧创作上,很多剧作家都能潜入到历史深处,反思、总结历史规律,将自己深厚的艺术积淀融入到作品中。”福建省艺术研究院研究员王评章谈到,今天的创作者在面对新编历史剧时,也应该自觉传承这些宝贵的艺术经验,从内心出发、从历史出发,尊重京剧创作规律。薛若琳认为,时下有些新编历史剧作品貌似“历史”,实际上是在伪造历史,这种打着“严肃戏说”的旗号,解构历史、消费历史的创作倾向值得警惕。

剧本有拓展、文学性是瓶颈:

“诗性表达与戏曲表达的融合”

不少专家表示,本届京剧节的剧目在剧本创作上有了很大的拓展,体现了多元化的发展倾向,剧目中既有根据小说改编的作品,也有根据地方戏、话剧、歌剧等其他艺术类型改编的作品。“京剧节是京剧各类人才一展风采的平台,但看过展演剧目明显感觉到,创作人才弱于表演人才的状况非常明显。”上海京昆艺术发展咨询委员会主任马博敏表示,“尽管我们的剧目题材丰富、类型多样,但是京剧剧本创作人才的匮乏依旧是京剧发展的瓶颈。”

中国艺术研究院戏曲研究所所长王馗认为,以京剧为代表的中国戏曲剧种,目前的发展遭遇着几个“不平衡”状态。其中,很重要的是文学表达方式的“不平衡”,这根源于“剧诗”原则受到冲击。“很多剧本的文体结构发生了很大的变化,包括人物的塑造类型、结构的组织方式等要素。”王馗认为,京剧剧本既要注重文学性、诗性的表达,也要注重戏曲性的规律,既要讲究文采,也要表达时代的精气神。同时,他还谈到,京剧内在表演体系出现的“不平衡”主要表现在行当失衡、流派失衡,比如有的院团往往会围绕一个主角去打造一部作品,甚至出现了一个演员一场戏承担了几乎所有的主要唱段的现象,这些都是京剧发展中需要引起注意的。

“京剧剧本创作还需在原创力上有更大的提升。”王评章谈到,目前很多剧本写了“生活”,但是明显感到思想深度不够,生活积累、情感积累、文化积累比较单薄。“剧作者要有深入生活的强烈欲望,而不是坐着等待生活寻找我们。”浙江永嘉昆剧团编剧张烈以现代戏为例,谈到生活是创作的重要源泉,“现在一些创作者写的唱词很像剧作者一个人的语气,而每个人物都有不同的身份、性格和生活经历,唱词应该表现出人物的个性,而不是随意拔高”。