一切从编剧开始,一切皆有可能

玛拉沁夫、周民震、白桦、王迪荣获第三届“中国电影编剧终身成就奖”——

一切从编剧开始,一切皆有可能

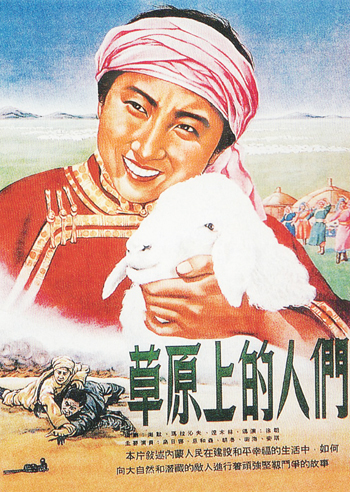

玛拉沁夫编剧电影《草原上的人们》海报

玛拉沁夫:我们的创作都来自现实生活

1951年, 21岁的蒙古族青年作家玛拉沁夫作为工作组成员,来到内蒙古通辽市科左后旗做群众工作。在深入群众的过程中,他得知了当地青年妇女塔姆赤手空拳同越狱逃犯展开英勇搏斗的故事。一个老实本分的草原妇女,是哪里来的勇气与穷凶极恶的罪犯斗智斗勇?

通过深入的采访和调查,玛拉沁夫以塔姆的事迹为原型,经过反复加工,创作出短篇小说《科尔沁草原的人们》 ,发表在《人民文学》 1952年1月号上。很快,这篇“写新的主题、新的生活、新的人物”的小说便在社会上引起轰动,并得到了文艺界前辈的赞赏。

同年,玛拉沁夫与海默、达木林合作,将小说改编成电影文学剧本。1953年,根据剧本拍摄而成的影片《草原上的人们》公映,受到广大观众的热烈欢迎,之后还荣获了文化部优秀故事片三等奖。片中经典插曲《敖包相会》更是传唱至今,成为几代观众的共同记忆。

“在蒙古族作家中,我是最早一批从事电影剧本创作的,这令我感到自豪。 ”近日,在由中国电影文学学会、中国影协编剧教育工作委员会、北京电影学院中国电影编剧研究院主办的第三届“中国电影编剧终身成就奖”颁奖典礼上,因为出席其他会议而未能到场的玛拉沁夫通过视频表达了自己对于电影编剧事业的热爱。

以作家身份为主的玛拉沁夫,迄今为止只创作过5部电影剧本,但《草原上的人们》 、反映包头钢铁基地和白云鄂博矿区解放前后20年巨大变化的《草原晨曲》以及讲述布尔塔拉人民在党的领导下实现改造沙漠理想的《沙漠的春天》 ,都无愧为新中国影史上的经典之作,更开创了中国少数民族电影创作的先河。

“据我观察,现在创作电影剧本的方式跟我们那个时代相比,还是有很大差别的。这种差别,主要体现在态度方面。不是说我们那时候创作的剧本有多么优秀,但至少我们写的作品都是从现实生活中来的。 ” 87岁高龄的玛拉沁夫坦言,电影制作以剧本为基础,影片的质量直接取决于剧本的水平,因此他希望当下的编剧“不能流于表面地体验生活,而是要真正地深入到生活中去、扎根到人民中去” 。

周民震编剧电影《苗家儿女》剧照

周民震:编剧要解决电影和生活的关系

正如中国电影文学学会会长王兴东所言:“剧本,乃一剧之本。电影编剧是整个电影产业的基石,是一切电影创意的核心。一切从编剧开始,一切皆有可能。 ”除了玛拉沁夫,以“光影人生,薪火相传,致敬前辈,推动原创”为主题的本次中国电影编剧终身成就奖,还同时授予了著名编剧周民震、白桦和著名电影教育家王迪。

1957年, 25岁的周民震创作出电影《苗家儿女》的剧本,被慧眼识珠的上海电影制片厂选中。为了拍好这部反映广西苗家山寨人民建设家乡的影片,上影厂指派经验丰富的陶金担任导演。曾主演过《一江春水向东流》《八千里路云和月》等经典名作的陶金一见到周民震,就坦言:“虽然我很喜欢这个剧本,但这辈子从来没见过苗家人,我该怎么拍呀? ”年轻的周民震初生牛犊不怕虎,对大导演说:“苗家人也不是三头六臂,他们跟你我一样,都是普通人。 ”听了周民震的话,陶金立即说道: “那我们就去见见那些不是三头六臂的苗族同胞吧! ”

于是,在陶金的带领下,一行几十人的主创团队奔赴广西大苗山。当时大苗山交通极不便利,要上山只有徒步一种选择。年过半百的陶金步行好几天,才终于抵达位于山顶的寨子里。陶金花费20多天时间,探访了十几个苗寨,上午看外景,下午跟老乡聊天,晚上睡稻草铺的大通铺。离开苗寨前,陶金的眼神中绽放着光芒,兴奋地对周民震说: “现在我心里有底了,回去就可以做分镜头了! ”后来,陶金不负众望地将《苗家儿女》拍成了一部故事情节生动、人物性格鲜明、生活气息浓郁、民族特点突出的优秀影片。

60年前的往事,至今仍萦绕于周民震的脑海中。在颁奖典礼上,他感慨道: “编剧就是要解决电影创作和生活的关系。 ”在这位曾创作过《甜蜜的事业》 《春晖》 《心泉》等经典影片的老编剧看来,电影与生活的关系极其密切、不可分离。 “坚守原创,电影才能源于生活,又创造生活。 ”他如是总结自己几十年来的创作生涯。

1979年上映的反映我国计划生育政策的影片《甜蜜的事业》 ,是周民震的经典代表作,也是他“创作向生活取经”观念的集大成之作。“当时正是全国人民意气风发地向四个现代化进军的年代,但人口的过快增长成为一个十分突出的问题。 ”周民震敏锐地把握住时代的脉搏,试图通过一部电影反映现实生活中的婚育问题。

为了更加艺术化地展现农民的生育观念,周民震多次深入农村采风调研,最终确定了观众喜闻乐见的喜剧类型。影片中的唐二婶,是当时农村妇女的典型代表。周民震在塑造这一形象时,紧紧抓住了她的喜剧性格,将之放置到真实的社会环境和生活逻辑中加以刻画,围绕种种矛盾,生动地表现出这个人物的思想和心理变化。历经一番波折,她终于觉悟到:“没有国家,哪有大家?没有大家,哪有小家? ”这样一个接地气的人物,至今仍深深印刻在许多观众的脑海之中。

白桦编剧电影《山间铃响马帮来》剧照

白桦:只要能看到观众热切的眼神,就值得了

剧作家、诗人白桦在几年前给儿子写过一封信,信中的一段话打动了许多读者: “我曾经在一部影片开头的第一个镜头里,呈现过这样一个悲壮的图画:在一轮红彤彤的太阳里,一根很脆弱的苇草在飓风中顽强地摆动着……十年后,我在帕斯卡尔的《思想录》里,读到一句我想通过那个画面要说的话:‘人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。我们全部的尊严就在于思想,人囊括了宇宙。 ’我也不过是一根苇草,虽然飓风永远都试图折断我这根脆弱的苇草,有时甚至把我压得倒伏在泥土上,最终我还是站起来了。因为我有思想,在我很小、很小的时候,我就有思想了。 ”

这段真诚、质朴的道白,恰如其分地折射出白桦曲折的一生。这位曾创作过《山间铃响马帮来》 《今夜星光灿烂》 《曙光》等经典影片的作家,几乎在新中国成立后的每个年代都创作过极富时代华彩的影片,也亲身经历了几乎所有的时代风浪。

参加淮海战役的经历,让白桦笔下的《今夜星光灿烂》成为感人至深的战争片经典。“打了一年多的仗,令我对生死、和平和战争有了深入的思考。 ”白桦回忆道。这部以淮海战役为背景的影片,讲述了村姑杨玉香在解放军战士的教育和感化下,产生无产阶级觉悟并成为解放军战士的故事。“没有参加过战争的人不知道,坟墓有时候不是给敌人挖的,而是给自己挖的。 ”白桦说,“影片中的青年战士们之所以能够在那场改变千百万人命运的正义战争中表现出牺牲精神和高贵品质,是因为他们希望创造一个明天。 ”

在影片中,既有战争的残酷,又有人性的光辉,意境深远,体现出浓郁的浪漫主义风格,具有极高的审美价值,也是对以往战争题材电影的一次探索与延伸。“我创作这部影片,一方面是为了重述历史,另一方面也希望人们尊重战争后的平静生活。 ”白桦坦言。

1979年,白桦编剧的电影《曙光》公映,一位老红军在看过影片中贺龙将军的经历后,捂着脸跑了出去。白桦知道,他是不想在人前哭,而要在夜空之下哭。“他理解我的作品,我也理解他。 ”白桦说,“好的电影,可以照耀心灵,也是心灵的镜子。 ”

回顾自己的创作经历,白桦做出这样的总结:“相对于文学,电影是新东西。我一直觉得,电影不新就不好,所以我的创作一直在求新。 ”白桦说,自己很感谢电影,因为她让自己学会了多种艺术的技巧,更让自己理解了生活的力量。“在创作中,也会遇到一些不愉快。但只要能看到观众热切的眼神,不就值得了吗? ”白桦这样说道。